Фома аквинский и его учение: Учение Фомы Аквинского

Содержание

Учение Фомы Аквинского

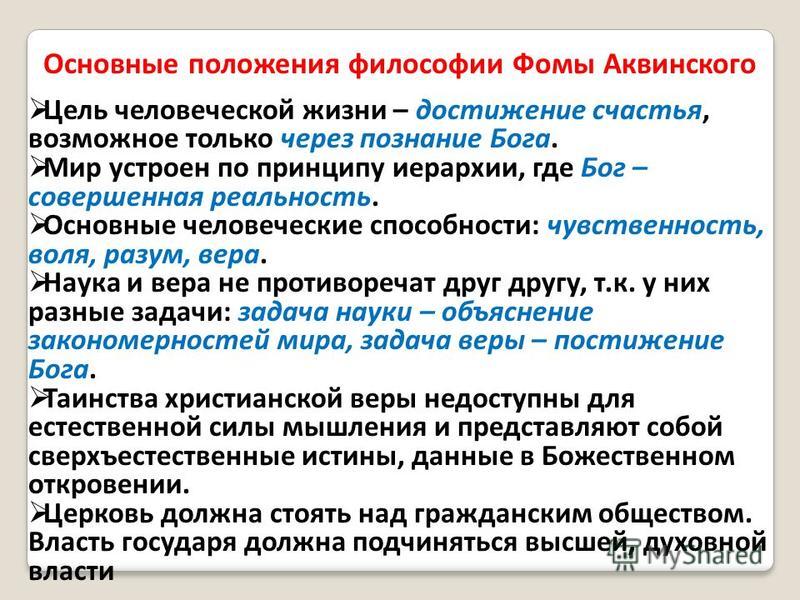

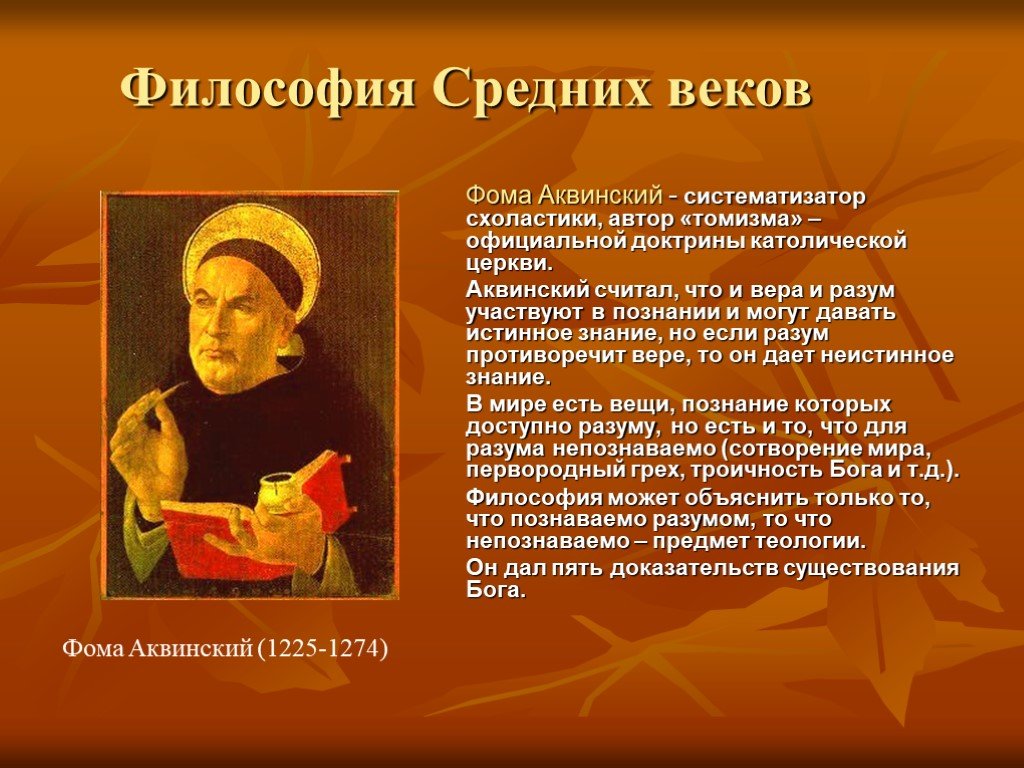

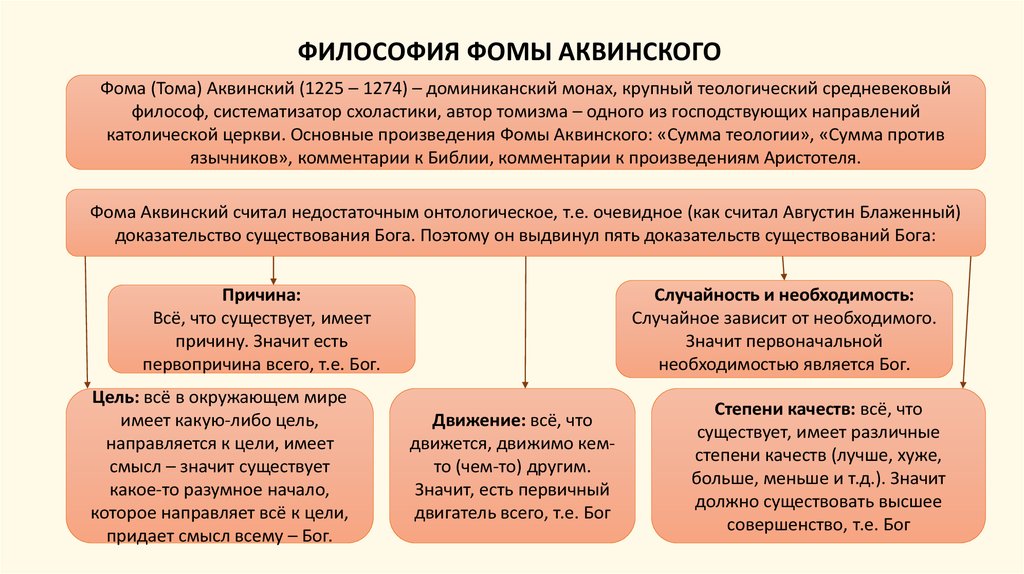

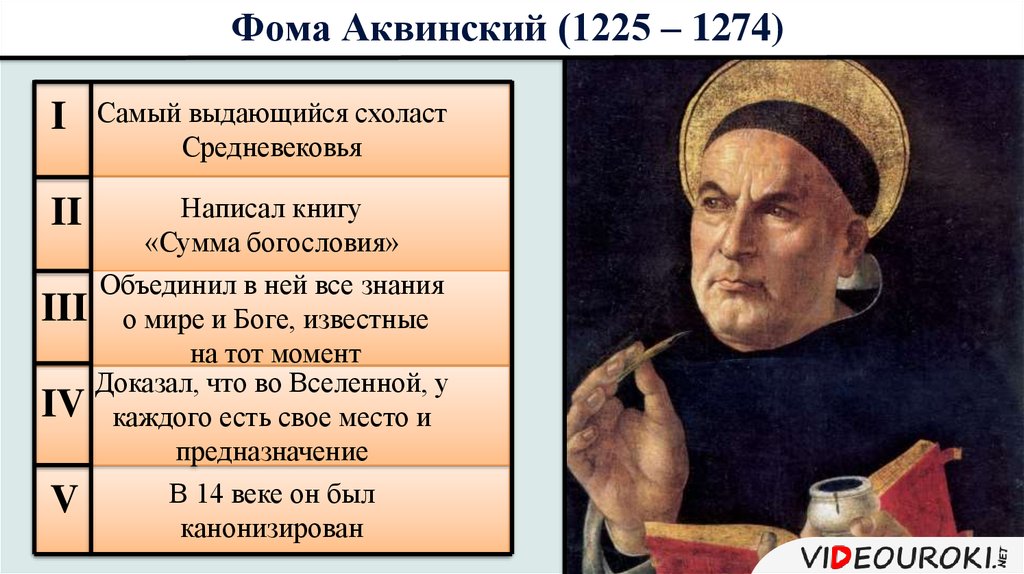

Фома Аквинский — доминиканский монах

(1225 — 1274 г.г.), учение называется Томизмом.

Крупный Теологический средневековый

философ систематизатор схоластики.

Автор томизма, одного из господствующих

направлений католической церкви.

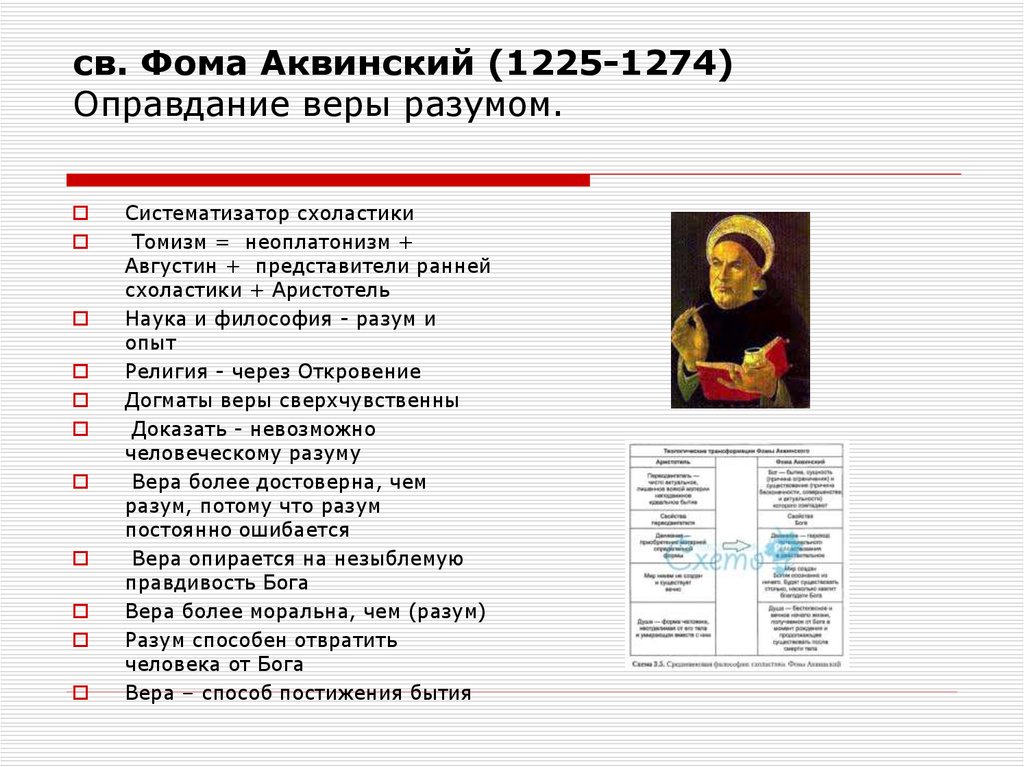

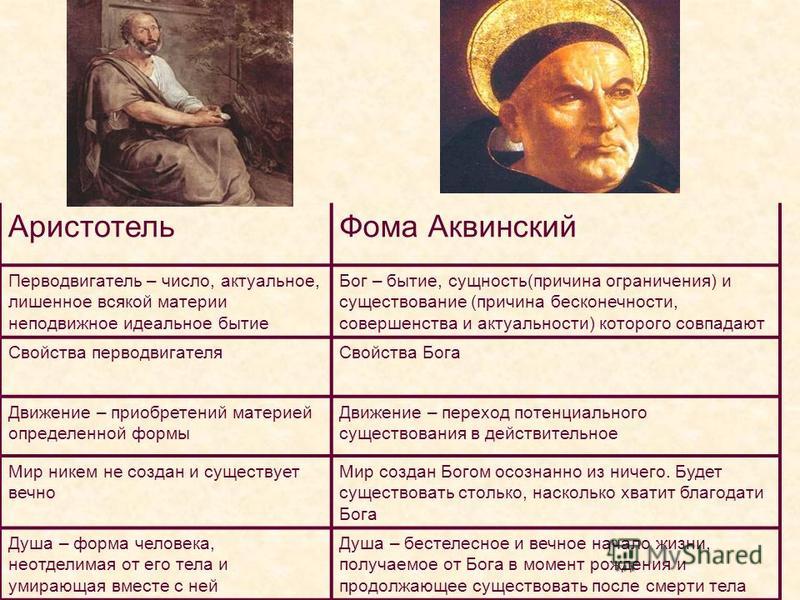

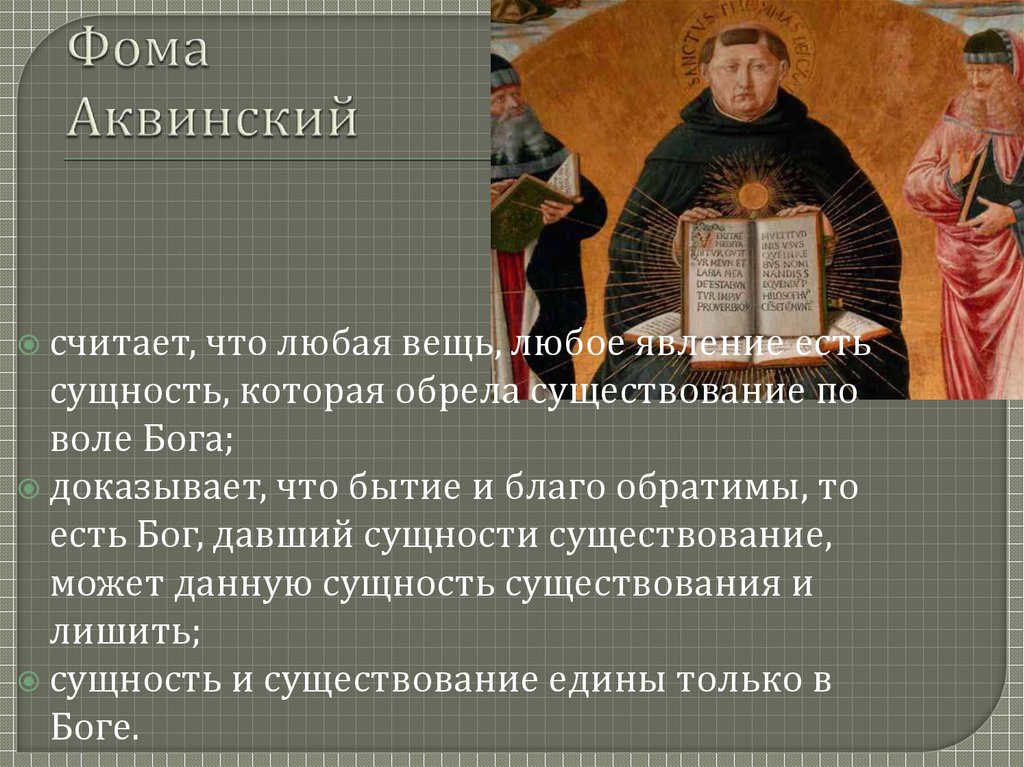

Проблема Бытия.

Фома Аквинский разделяет сущность

(эссенцию) и существование (экзистенцию)

это одна из ключевых идей католичества.

Сущность (эссенция) «чистая идея»

существует только в разуме Бога.

(Божественный замысел). Сам факт бытия

вещи осуществляется черезсуществование

(экзистенции). Доказывает, что бытие

и Благо обратимы, то есть Бог, давший

сущности существование, может данную

сущность существования лишить, то есть

мир непостоянен. Сущность и существование

едины только в Боге, то есть Бог не может

быть обратим — он вечен, всемогущ и

постоянен, не зависит от внешних факторов.

Исходя из данных посылок согласно Фоме

Аквинского, Все состоит из материи и

формы (идеи). Сущность любой вещи —

Сущность любой вещи —

единство формы и материи. Формы (идея)

является определяющим началом, материя

есть лишь вместилище различных форм.

Форма (идея) есть одновременно цель

возникновение вещи. Идея (форма) вещи

троична, существует в Божественном

разуме, в самой вещи, в восприятии, памяти

человека.

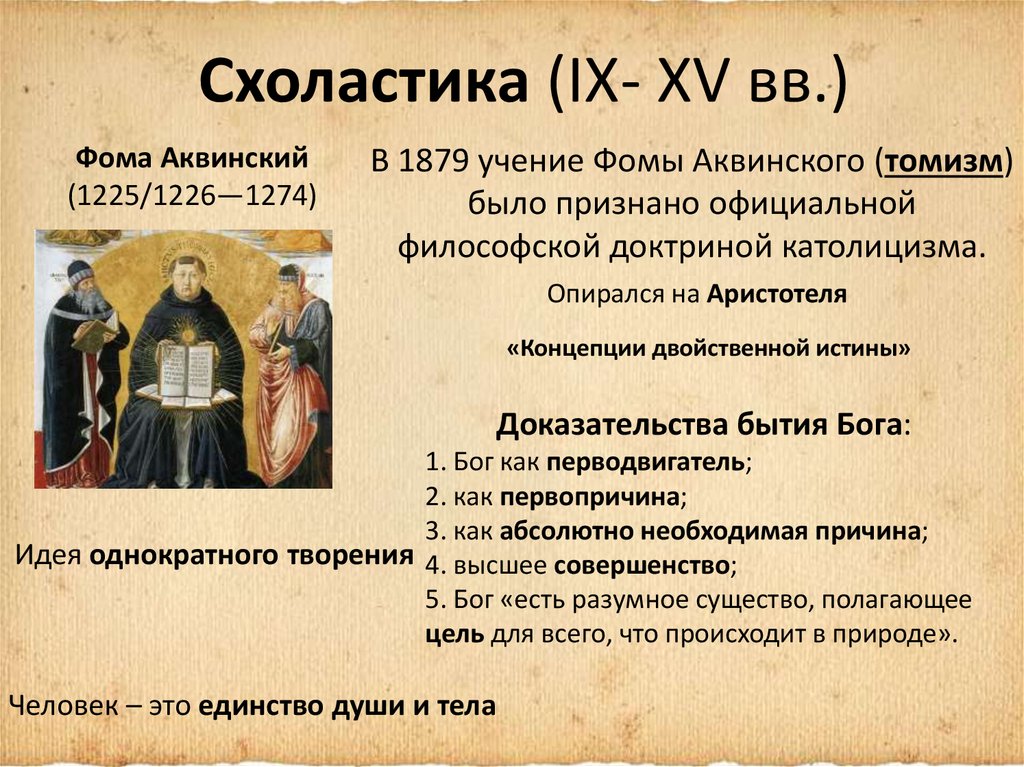

Фома аквинский приводит ряд доказательств

существования Бога:

Движение — раз все движется, значит,

есть первичный двигатель всего — Бог.Причина — все, что существует, имеет

причину — следовательно, есть первопричина

всего Бог.Случайность и необходимость: случайность

зависит от необходимости — следовательно,

первоначальной необходимостью является

Бог.Степени качеств. Все, что существует

имеет различную степень качеств (лучшее,

хуже, больше, меньше ит. д.) следовательно

дано существовать высшее совершенство

— Бог.

— Цель — все в окружающем мире имеет

какую-либо направление, же к цели дает

Бог, он смысл всего.

В 1878 г. Учение Фомы Аквинского решением

Папы Римского было объявлено официальной

идеологии католицизма

Новоевропейская философия и ее

характеристика.

Основная черта — антропоцентрическаянаправленность философских размышлений.

Антропоцентризм (с греческого «antropos»— человек и латинского «centrum»

— центр) — характерно обращение в первую

очередь к самому человеку, к его бытию,

а только затем — к Богу. Философии присущгуманизм (от латинского«humanus»— человеческий, человечность). Центральная

идея гуманизма — понимание личности

как высшей ступени развития разума.

Одним из следствий антропоцентричного

взгляда на мир и человека является

концепцияпантеизма(философского

учения, отождествляющего Бога и мир).

Согласно ему Бог понимается как

первооснова мира, он бестелесен, но

присутствует в любых вещах и явлениях

природы в качестве духовного начала.

Философия эпохи Возрождения

В XY-XYIIвеках

антропоцентрические установки в

философском творчестве способствуют

зарождению новой идеологии, направленной

против католической теологии и схоластики.

Одним из основных и содержательных ее

мотивов становится стремление к

реабилитации античной культуры. Поэтому

в историю философии этот этап вошел под

названием Возрождения или Ренессанса.

Представители: Дж. Бруно, Н. Макиавелли,

М. Монтень, Н. Кузанский и другие.

Джордано Бруно — итальянский философ,

борец против схоластической философии

и римско-католической церкви, страстный

пропагандист материалистического

мировоззрения, принявшего у него форму

пантеизма. Бруно развил и углубил идеи

Коперника. Идеи Б. не были приняты

католической церковью и он был сожжен

на костре в Риме. С его точки зрения

главной задачей философии является

познание не Бога, а природы, поскольку

она тождественна своему Творцу — «Бог

в вещах». При этом он высказывал идею о

При этом он высказывал идею о

бесконечности природы и множественности

миров.

Никколо Макиавелли. Главной своей

задачей он видел обоснование тезиса о

том, что во имя государственного интереса

руководитель страны может поступать

по принципу: «цель оправдывает

средства».Деятельность любого

государя складывается из двух качеств:фортуныивирту.Если первое

качество равнозначно судьбе и не может

полностью зависеть от самого человека,

то второе тождественно государственной

воле, трезвому уму, стойкому характеру

и может быть определено как истинная

доблесть правителя. Именно при наличии

второго качества государь имеет право

на любые средства для достижения

собственной пользы и удовлетворения

интересов своего народа. Мудрому

правителю лучше всего рассчитывать на

то, что зависит от него самого. Важно,

чтобы подданные боялись своего государя,

но ещё важнее, что бы они его не ненавидели.

Религиозно-философские учения эпохи

Реформации

Под движением Реформации понимается

процесс изменения и преобразования

католицизма, предпринятый в большинстве

европейских стран в XYI-XYIIвеках. Представители — М. Лютер, Ж. Кальвин,

Представители — М. Лютер, Ж. Кальвин,

У. Цвингли и другие протестантских

мыслителей.

МартинЛютер(1483-1546) — знаменитые

95 тезисов, направленных против папских

индульгенций. Тезисы эти и положили

формальное начало Реформации, изменившей

весь духовный и политический облик

Европы. В основе протестантского

мировоззрения лежало желание очистить

христианскую веру от тех внутренне

чуждых ей элементов, которые исказили

подлинные духовные первоосновы Нового

Завета.

Лютер отрицал роль церкви и духовенства

как посредников между человеком и богом.

«Спасение» человека, утверждал он,

зависит не от выполнения «добрых дел»,

таинств, обрядов, а от искренности его

веры. Согласно взглядам Лютера, источником

религиозной истины является не «священное

предание» (решения церковных соборов,

суждения пап и т. п.), а само Евангелие.

Философия XYII

века. Бэкон и Декарт

В XYIIстолетии в философии

происходит развитие и углубление идей,

оставленных Европе эпохой Возрождения.

Антропоцентрическая направленность

для философии, при этом, по-прежнему

остается ведущей тенденцией. Представители

— Ф. Бэкон, Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц

и др. мыслители.

Английский мыслитель Фрэнсис Бэкон— основатель эмпирического направления

в философии.

— Суть основной философской идеи Л.

Бэкона — эмпиризма заключается в том,

что в основе познания лежит исключительно

опыт.

— Чем больше опыта (как теоретического)

так и практического накопило человечество

и отдельный человек, тем ближе оно к

истинному значению

— Истинное значение по Бэкону может быть

самоцелью

— Главные задачи знания, и опыта помочь

человеку добиваться практических

результатов в его деятельности, наука

должна дать человеку власть над природой.

Бэконом выдвинут афоризм «Знание —

сила»

Значение философии Бэкона

Было положено начало эмпирическому

(опытному) направлению в философии.

Гносеология поднялась на одну из главных

ступеней любой философской системы.Определена новая цель философии —

помогать человеку добиваться практических

результатов в его деятельности.Предпринята первая попытка классифицировать

науки.

Рене Декарт(1596 — 1650 г.г.) видный

французский, философ и ученый математик

— основоположник рационализма. Является

автором всемирно известного афоризма,

в котором заключается его философское

кредо: «Я мыслю, следовательно, я

существую».

Значение философии Декарта:

Обосновал ведущую роль разума в познании.

Выдвинул учение о субстанции, её

атрибутах и модусах.Стал автором теории дуализма, чем

пытался примирить материалистов и

идеалистами. Дуализм — Человек совмещает

в себе две субстанции, следовательно,

дуалистичен (двойственен).

Выдвинул теорию о научном методе

познания и о «врожденных идеях»Главная идея рационализма — первичность

разума по отношению к бытию и познаниюВ мире существует много вещей и явлений,

которые непонятны человеку (есть ли

они, каковы их свойства?) например есть

ли Бог? Конечна ли вселенная?Абсолютно в любом явлении, любой вещи

можно усомниться, (светит ли солнце?

Бессмертна ли душа? и т. д.)Следовательно, сомнение реально

существует, этот факт очевиден и не

требует доказательств.Сомнение свойство мысли, значит, человек

сомневаясь, мыслитМыслить может лишь реально существующий

человек.Следовательно, мышление является

основой, как бытия, так и познания.Поскольку мышление это работа разума

то в основе бытия и познания может

лежать только разум

С точки зрения Декарта «основной вопрос

философии, что первично, а что вторично

теряет смысл, ни материя, ни сознание

не могут быть первичными — они существуют

всегда и являются двумя различными

проявлениями единого бытия, но сознание

— это функция мозга оно плавает где-то

в природе, рождается мозгом – значит

материя первична

Французский материализм XVIII века.

Философия Франции ХУШ века носит

атеистически — материалистическое

направление. Атеизм — направление в

философии, сторонники которого полностью

отрицали существование Бога, в каких

либо его проявлениях, а также религию.

Материализм — направление в философии,

не признающее самостоятельность

идеального (духовного) начала в сотворении

и бытии окружающего мира и объясняющее

окружающий мир, его явления, человека

с точки зрения естественных наук.

Представители — ПольГольбах и

КлодГельвеций. Полному отрицанию

подверглись подходы к изучению природы,

основанные на допущении действия в ней

сверхъестественных причин. Материя

рассматривается им как реальность,

обладающая безграничным набором свойств.

Она хотя и порождается Богом, но существует

и развивается независимо от него.

10 фактов о Фоме Аквинском • Arzamas

У вас отключено выполнение сценариев Javascript. Измените, пожалуйста, настройки браузера.

КурсПреступление и наказание в Средние векаЛекцииМатериалы

Четыре мнемонических правила, пять доказательств того, что Бог есть, задачи теологии, превосходство устной речи над письменной, причины, по которым деятельность доминиканцев имеет смысл, и другие важные открытия, а также факты биографии Сицилийского Быка

Подготовила Светлана Яцык

Святой Фома Аквинский. Фреска Фра Бартоломео. Около 1510–1511 годов © Museo di San Marco dell’Angelico, Florence, Italy / Bridgeman Images

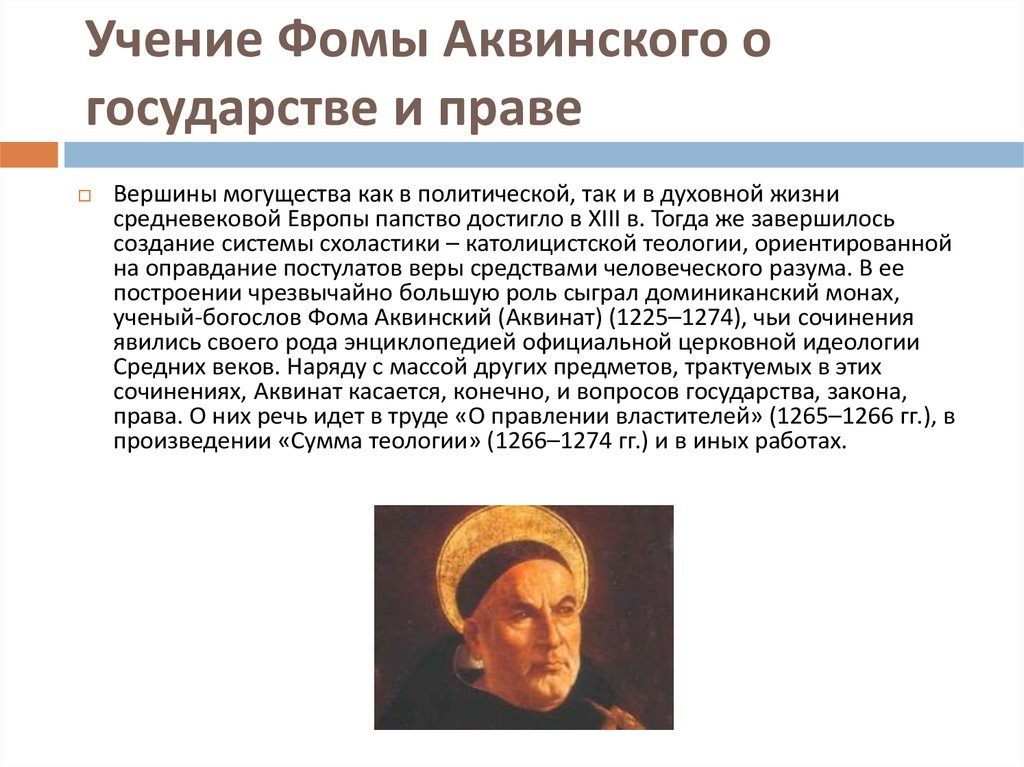

1. О происхождении и невыгодном родстве

Фома Аквинский (или Аквинат; 1225–1274) был сыном графа Ландольфо д’Аквино и племянником графа Томмазо д’Ачерра, великого юстициария Сицилийского королевства (то есть первого из королевских советников, ведающего судом и финансами), а также троюродным братом Фридриха II Штауфена. Родство с императором, который, стремясь подчинить своему влиянию всю Италию, постоянно боролся с римскими папами, не могло не сослужить дурную службу молодому богослову — несмотря на открытый и даже демонстративный конфликт Аквината с семьей и на то, что он вступил в верный папству орден доминиканцев. В 1277 году часть тезисов Фомы была осуждена епископом Парижа и церковью — видимо, в основном по политическим причинам. Впоследствии эти тезисы стали общепринятыми.

В 1277 году часть тезисов Фомы была осуждена епископом Парижа и церковью — видимо, в основном по политическим причинам. Впоследствии эти тезисы стали общепринятыми.

2. О школьном прозвище

Фома Аквинский отличался высоким ростом, грузностью и неповоротливостью. Считается также, что ему была присуща кротость, чрезмерная даже для монашеского смирения. Во время дискуссий, которые проводил его наставник, теолог и доминиканец Альберт Великий, Фома высказывался редко, и другие студенты посмеивались над ним, называя Сицилийским Быком (хотя родом он был из Неаполя, а не с Сицилии). Альберту Великому приписывается пророческая реплика, якобы произнесенная, чтобы усмирить дразнивших Фому студентов: «Вы называете его быком? Говорю вам, этот бык взревет так громко, что рев его оглушит мир».

Посмертно Аквинат был удостоен множества других, более лестных прозвищ: его называют «ангельским наставником», «всеобщим наставником» и «князем философов».

3.

О мнемонических приемах

О мнемонических приемах

Ранние биографы Фомы Аквинского утверждают, что он обладал изумительной памятью. Еще в школьные годы он запоминал все, что говорил учитель, а позже, в Кельне, развивал свою память под руководством того же Альберта Великого. Собрание изречений отцов церкви о четырех Евангелиях, подготовленное им для папы Урбана, было составлено из того, что он запомнил, просматривая, но не переписывая рукописи в различных монастырях. Его память, по мнению современников, обладала такой силой и цепкостью, что в ней сохранялось все, что ему доводилось прочитать.

Память для Фомы Аквинского, как и для Альберта Великого, была частью добродетели благоразумия, которую следовало пестовать и развивать. Для этого Фома сформулировал ряд мнемонических правил, которые описал в комментарии к трактату Аристотеля «О памяти и припоминании» и в «Сумме теологии»:

— Способность к запоминанию расположена в «чувствительной» части души и связана с телом. Поэтому «чувственные вещи более доступны человеческому познанию». Знания, не связанные «с какими-либо телесными подобиями», легко забываются. Поэтому следует искать «символы, присущие тем вещам, которые нужно запомнить. Они не должны быть слишком известными, поскольку нас более интересуют непривычные вещи, они более глубоко и четко запечатлеваются в душе. <…> Следуя этому, необходимо придумать подобия и образы» Summa Theologiae, II, II, quaestio XLVIII, De partibus Prudentiae..

Поэтому «чувственные вещи более доступны человеческому познанию». Знания, не связанные «с какими-либо телесными подобиями», легко забываются. Поэтому следует искать «символы, присущие тем вещам, которые нужно запомнить. Они не должны быть слишком известными, поскольку нас более интересуют непривычные вещи, они более глубоко и четко запечатлеваются в душе. <…> Следуя этому, необходимо придумать подобия и образы» Summa Theologiae, II, II, quaestio XLVIII, De partibus Prudentiae..

— Память подконтрольна рассудку, поэтому второй мнемонический принцип Фомы — «расположить вещи [в памяти] в определенном порядке, чтобы, припомнив одну какую-то черту, можно было бы легко перейти к следующей».

— Память связана с вниманием, поэтому нужно «испытывать привязанность к тому, что нужно запомнить, ведь то, что сильно запечатлелось в душе, не так легко из нее ускользает».

— И наконец, последнее правило — регулярно размышлять о том, что нужно запомнить.

4. О взаимоотношении теологии и философии

Аквинат выделял три типа мудрости, каждый из которых наделен своим «светом истины»: мудрость Благодати, богословскую мудрость (мудрость откровения, использующую разум) и метафизическую мудрость (мудрость разума, постигающую сущность бытия). Исходя из этого, он полагал, что предметом науки являются «истины разума», а предметом теологии — «истины откровения».

Философия, используя свои рациональные методы познания, способна изучать свойства окружающего мира. Догматы веры, доказанные с помощью рационализированных философских доводов (например, догмат о бытии Бога), становятся более понятными человеку и тем самым укрепляют его в вере. И в этом смысле научно-философское знание является серьезной опорой в обосновании христианского вероучения и опровержении критики веры.

Но многие догматы (например, идея о тварности мира, концепции первородного греха, воплощения Христа, воскресения из мертвых, неизбежности Страшного суда и т. п.) не поддаются рациональному обоснованию, поскольку в них отражены сверхъестественные, чудесные качества Бога. Человеческий разум не способен постичь божественный замысел в полном объеме, поэтому истинное, высшее знание науке неподвластно. Бог — это удел сверхразумного познания и, следовательно, предмет теологии.

п.) не поддаются рациональному обоснованию, поскольку в них отражены сверхъестественные, чудесные качества Бога. Человеческий разум не способен постичь божественный замысел в полном объеме, поэтому истинное, высшее знание науке неподвластно. Бог — это удел сверхразумного познания и, следовательно, предмет теологии.

Впрочем, для Фомы между философией и теологией нет противоречия (как нет его и между «истинами разума» и «истинами откровения»), поскольку философия и познание мира приводят человека к истинам веры. Поэтому, в представлении Фомы Аквинского, изучая вещи и явления природы, истинный ученый прав лишь тогда, когда раскрывает зависимость природы от Бога, когда показывает, как в природе воплощается божественный замысел.

Святой Фома Аквинский. Фреска Фра Бартоломео. 1512 год © Museo di San Marco dell’Angelico

5. Об Аристотеле

Альберт Великий, учитель Фомы Аквинского, был автором первого написанного в Западной Европе комментария к «Никомаховой этике» Аристотеля. Именно он ввел в обиход католического богословия сочинения Аристотеля, до того известные на Западе преимущественно в изложении арабского философа Аверроэса. Альберт показал отсутствие противоречий между учением Аристотеля и христианством.

Именно он ввел в обиход католического богословия сочинения Аристотеля, до того известные на Западе преимущественно в изложении арабского философа Аверроэса. Альберт показал отсутствие противоречий между учением Аристотеля и христианством.

Благодаря этому Фома Аквинский получил возможность христианизировать античную философию, в первую очередь — труды Аристотеля: стремясь к синтезу веры и знания, он дополнил вероучительные догматы и религиозно-философские умозрения христианства социально-теоретической и научной рефлексией, опирающейся на логику и метафизику Аристотеля.

Фома не был единственным богословом, пытавшимся апеллировать к трудам Аристотеля. Это же делал, например, его современник Сигер Брабантский. Однако аристотелизм Сигера считали «аверроистским», сохранившим некоторые идеи, привнесенные в труды Аристотеля его арабскими и иудейскими переводчиками и интерпретаторами. «Христианский аристотелизм» Фомы, опиравшийся на «чистое» учение древнегреческого философа, не противоречащее христианству, победил — а Сигер Брабантский за свои убеждения был предан суду инквизиции и убит.

6. О разговорном жанре

Отвечая на вопрос, почему Христос проповедовал, но не записывал постулаты своего учения, Фома Аквинский заметил: «Христос, обращаясь к сердцам, ставил слово выше писания» Summa Theologiae, III, quaestio XXXII, articulus 4.. Этот принцип был вообще популярен в XIII веке: даже система схоластического университетского преподавания строилась на quaestio disputata, дискуссии по заданной проблеме. Большую часть своих произведений Аквинат написал в жанре «суммы» — диалога, состоящего из вопросов и ответов, который казался ему наиболее доступным для студентов-теологов. «Сумма теологии», например, — трактат, написанный им в Риме, Париже и Неаполе между 1265 и 1273 годом, — состоит из глав-артикулов, в заглавие которых вынесен спорный вопрос. К каждому Фома приводит несколько аргументов, дающих разные, порой противоположные ответы, а в конце сообщает контраргументы и правильное, с его точки зрения, решение.

7. Доказательства бытия Божия

В первой части «Суммы теологии» Аквинат обосновывает необходимость теологии как науки со своей целью, предметом и методом исследования. Предметом ее он полагает первопричину и предельную цель всего сущего, то есть Бога. Именно поэтому трактат начинается с пяти доказательств бытия Божия. Именно благодаря им в первую очередь известна «Сумма теологии», несмотря на то, что из 3 500 листов, которые занимает этот трактат, существованию Бога посвящены всего полтора.

Предметом ее он полагает первопричину и предельную цель всего сущего, то есть Бога. Именно поэтому трактат начинается с пяти доказательств бытия Божия. Именно благодаря им в первую очередь известна «Сумма теологии», несмотря на то, что из 3 500 листов, которые занимает этот трактат, существованию Бога посвящены всего полтора.

Первое доказательство бытия Божия опирается на аристотелевское понимание движения. Фома утверждает, что «все, что движется, должно быть движимо чем-то иным» Здесь и далее: Summa Theologiae, I, quaestio II, De Deo, an Deus sit.. Попытка представить себе ряд объектов, каждый из которых заставляет двигаться предыдущий, но и сам при этом приводим в движение следующим, уводит в бесконечность. Попытка это вообразить неизбежно должна привести нас к пониманию того, что был некий перводвигатель, «который не движим ничем, а под ним все разумеют Бога».

Второе доказательство немного напоминает первое и также опирается на Аристотеля, в этот раз — на его учение о четырех причинах. По Аристотелю, у всего сущего должна быть действующая (или порождающая) причина, то, с чего начинается существование вещи. Поскольку ничто не может произвести самое себя, должна быть некая первопричина, начало всех начал. Это и есть Бог.

По Аристотелю, у всего сущего должна быть действующая (или порождающая) причина, то, с чего начинается существование вещи. Поскольку ничто не может произвести самое себя, должна быть некая первопричина, начало всех начал. Это и есть Бог.

Третье доказательство бытия Божия — доказательство «от необходимости и случайности». Фома поясняет, что среди сущностей есть такие, которые могут как быть, так и не быть, то есть их существование случайно. Есть и необходимые сущности. «Но все необходимое либо имеет причину своей необходимости в чем-либо еще, либо нет. Однако невозможно, чтобы [ряд] необходимых [сущих], имеющих причину своей необходимости [в чем-то еще], уходил в бесконечность». Следовательно, есть некая сущность, необходимая сама по себе. Эта необходимая сущность может быть только Богом.

Четвертое доказательство «исходит из степеней [совершенств], обнаруживаемых в вещах. Среди вещей обнаруживаются более и менее благие, истинные, благородные и так далее». Однако о степени благости, истинности и благородства можно судить только в сравнении с чем-то «наиболее истинным, наилучшим и благороднейшим». Этими свойствами обладает Бог.

Однако о степени благости, истинности и благородства можно судить только в сравнении с чем-то «наиболее истинным, наилучшим и благороднейшим». Этими свойствами обладает Бог.

В пятом доказательстве Аквинат вновь опирается на учение Аристотеля о причинах. Исходя из аристотелевского определения целесообразности, Фома констатирует, что все предметы бытия направлены в своем существовании к какой-то цели. При этом «они достигают цели не случайно, но намеренно». Поскольку сами предметы «лишены разумения», следовательно, «существует нечто мыслящее, которым все природные вещи направляются к [своей] цели. И таковое мы называем Богом».

8. Об общественном строе

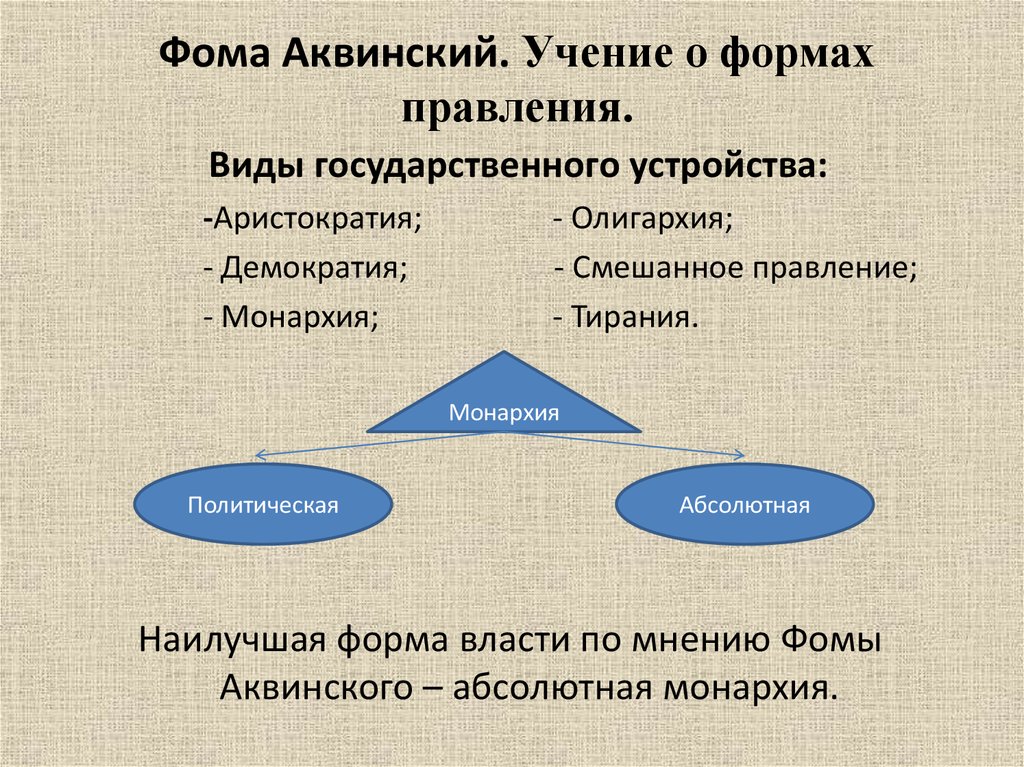

Вслед за Аристотелем, развивавшим эти вопросы в «Политике», Фома Аквинский размышлял о природе и характере единоличной власти правителя. Он сопоставлял царскую власть с другими формами правления и, в соответствии с традициями христианской политической мысли, однозначно высказывался в пользу монархии. С его точки зрения, монархия — самая справедливая форма правления, безусловно превосходящая аристократию (власть лучших) и политию (власть большинства в интересах общего блага).

С его точки зрения, монархия — самая справедливая форма правления, безусловно превосходящая аристократию (власть лучших) и политию (власть большинства в интересах общего блага).

Самым надежным видом монархии Фома считал выборную, а не наследственную, поскольку выборность способна предотвратить превращение правителя в тирана. Теолог полагал, что некое множество людей (вероятно, он имел в виду епископов и часть светской знати, участвующих в избрании светских государей, в первую очередь императора Священной Римской империи и папы римского) должно иметь законную возможность не только наделять короля властью над собой, но и лишать его этой власти, если она начнет приобретать черты тирании. С точки зрения Фомы Аквинского, это «множество» должно иметь право лишить правителя власти, даже если оно «ранее подчинило себя ему навечно», потому что дурной правитель «выходит за пределы» своей должности, тем самым нарушая условия первоначального договора. Эта мысль Фомы Аквинского впоследствии легла в основу концепции «общественного договора», очень значимой в Новое время.

Еще один способ борьбы с тиранией, который предложил Аквинат, позволяет понять, на чьей стороне он был в конфликте между империей и папством: против бесчинств тирана, полагал он, может помочь вмешательство кого-то, стоящего выше этого правителя, — что легко могло истолковываться современниками как одобрение вмешательства папы в дела «плохих» светских правителей.

9. Об индульгенциях

Фома Аквинский разрешил ряд сомнений, связанных с практикой дарования (и покупки) индульгенций. Он разделял концепцию «сокровищницы церкви» — некоего «избыточного» запаса добродетелей, пополняемого Иисусом Христом, Девой Марией и святыми, из которого могут черпать остальные христиане. Этой «сокровищницей» может распоряжаться папа римский, выпуская особые, юридические по своей природе акты — индульгенции. Индульгенции действуют только потому, что святость одних членов христианского сообщества перевешивает греховность других.

10. О доминиканской миссии и проповедничестве

Хотя доминиканский орден был основан святым Домиником в 1214 году, еще до рождения Аквината, именно Фома сформулировал положения, ставшие обоснованием их деятельности. В «Сумме против язычников» теолог писал, что путь к спасению открыт для каждого, а роль миссионера заключается в том, чтобы дать конкретному человеку необходимое для его спасения знание. Спастись может даже дикий язычник (чья душа стремится к благу), если миссионеру удастся донести до него спасительную божественную правду.

В «Сумме против язычников» теолог писал, что путь к спасению открыт для каждого, а роль миссионера заключается в том, чтобы дать конкретному человеку необходимое для его спасения знание. Спастись может даже дикий язычник (чья душа стремится к благу), если миссионеру удастся донести до него спасительную божественную правду.

Источники

- Бородай Т. Ю. Вопрос о вечности мира и попытка его решения Фомой Аквинским.

Интеллектуальные традиции античности и Средних веков (Исследования и переводы). М., 2010.

- Воскобойников О. С. Душа мира. Наука, искусство и политика при дворе Фридриха II.

М., 2008.

- Жильсон Э. Разум и откровение в Средние века.

Киев, 1992.

- Фокин А. Р., Усков Н. Ф. Альберт Великий.

Православная энциклопедия.

- Cessario R. A Short History of Thomism.

Washington, D.C., 2003.

- McInerny R.

, O’Callaghan J. Saint Thomas Aquinas.

, O’Callaghan J. Saint Thomas Aquinas.The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2014 Edition).

- Rand E. K. Cicero in the Counroom of St.Thomas Aquinas.

Milwaukee, 1946.

- Torrell J.-P. Initiation à saint Thomas d’Aquinas.

Paris, 1993.

Теги

Средние века

Италия

Фактчек: 10 самых популярных легенд о Генрихе VIII

Генрих VIII был параноиком и везде видел заговоры? Его род был проклят? Он казнил своих жен, потому что подозревал их в колдовстве? И начал Реформацию, только чтобы развестись? Разбираемся, что из этого правда, а что нет, в новом выпуске рубрики

Хотите быть в курсе всего?

Подпишитесь на нашу рассылку, вам понравится. Мы обещаем писать редко и по делу

Курсы

Все курсы

Спецпроекты

Лекции

12 минут

1/6

Признание Синей Бороды

О чем рассказывает история Жиля де Ре, что такое «инквизиционная революция» и чем испытание огнем и водой отличается от пытки

Читает Ольга Тогоева

О чем рассказывает история Жиля де Ре, что такое «инквизиционная революция» и чем испытание огнем и водой отличается от пытки

15 минут

2/6

«Смертельный ответ» Жанны д’Арк

Зачем придумали инквизицию, кем были первые инквизиторы и чего добился Торквемада

Читает Ольга Тогоева

Зачем придумали инквизицию, кем были первые инквизиторы и чего добился Торквемада

12 минут

3/6

Тюрьма аббатства святого Ремигия

Как содержались средневековые преступники, когда в руанской тюрьме появились решетки на окнах, почему на миниатюрах часто судят под деревом и чего не хватало монахам из Реймса

Читает Ольга Тогоева

Как содержались средневековые преступники, когда в руанской тюрьме появились решетки на окнах, почему на миниатюрах часто судят под деревом и чего не хватало монахам из Реймса

12 минут

4/6

Идеальный преступник

Зачем в судах изображали орудия страстей, почему тюремщик и палач делили имущество преступников и как первородный грех связан с судебной практикой

Читает Ольга Тогоева

Зачем в судах изображали орудия страстей, почему тюремщик и палач делили имущество преступников и как первородный грех связан с судебной практикой

14 минут

5/6

Казнь цареубийцы

За что отрубали руки, четвертовали и меняли фамилию дальним родственникам, кто должен был носить по городу собаку, а кто — труп повешенного и когда состоялось последнее публичное гильотинирование

Читает Ольга Тогоева

За что отрубали руки, четвертовали и меняли фамилию дальним родственникам, кто должен был носить по городу собаку, а кто — труп повешенного и когда состоялось последнее публичное гильотинирование

13 минут

6/6

Оскопление Абеляра

Кастрация, прогулка на осле, спасение от эшафота, решения споров и другие судебные права обывателей

Читает Ольга Тогоева

Кастрация, прогулка на осле, спасение от эшафота, решения споров и другие судебные права обывателей

Материалы

История западного Средневековья в 90 пунктах

Интерактивная шпаргалка

Какой вы еретик?

Пройдите допрос виртуального инквизитора, чтобы выяснить, в какую ересь вы впали

Атрибуты правосудия

Откуда у Фемиды меч, весы и повязка на глазах

Ольга Тогоева: «Мы по‑прежнему гоняемся за ведьмами»

Кто такой средневековый человек

Медиевист Олег Воскобойников о том, чем человек в Средние века отличался от современного

Угадайте животное

Как представляли себе крокодила и страуса авторы средневековых бестиариев

Никто не ждет испанскую инквизицию!

История одной шутки

Современная инквизиция

Ватиканский журналист Якопо Скарамуцци — о Конгрегации доктрины веры

О чем страдает «Страдающее Средневековье»

Медиевисты разбирают известный паблик

Петр Абеляр — композитор и музыкант

Гимн о радости и славе, написанный по просьбе Элоизы

Как развлечься в Средние века

Тринадцать способов организовать досуг в средневековом городе

Что вам известно о Средневековье и средневековых судах

Проверьте, хорошо ли вы знаете курс Ольги Тогоевой

Что читать о человеке Средневековья

5 книг, с которых имеет смысл начинать занятия антропологией Средних веков

Было ли Возрождение?

Давид Крашовец — о том, почему слово «Возрождение» вводит в заблуждение

Реабилитация Синей Бороды

Как в конце XX века активисты попытались оправдать Жиля де Ре

Испытания водой, огнем и чудом

Как ордалии описываются в разных средневековых текстах

Как узнать ведьму

Историк Ольга Тогоева о том, что делать, заподозрив ведьмовство в Англии XVI или XVII века

Допрос мужеложцев

Показания англичанина, который носил женское платье и имел беспорядочные половые связи

Показания вора и скотоложца

Признание Жаннена Ле Вуаррье и приговор, который ему вынес суд

Дебаты судей

Как Пьера Пайю приговорили к позорному столбу, клейму и объяснительной табличке

Апелляция колдуна

Филипп Кальве, признанный колдуном, обвиняет судей в превышении полномочий

Казнь еврея и чудесное спасение

Описание «еврейской казни» из дневника одного падуанца

К чему приговаривали 650 лет назад

Повешение, изгнание, покаяние и пожизненное заключение «на хлеб скорби и воду раскаяния»

Как прославилась деревня Монтайю

Нежность, страсть и судьба в одной еретической деревне

Краткая история индульгенции

Как возникла идея о том, что грех можно искупить деньгами

10 фактов о Фоме Аквинском

Самое важное о биографии и изобретениях великого схоласта

Вийон в XX веке

Илья Эренбург читает свой перевод «Баллады поэтического состязания в Блуа»

Шесть жертв средневекового суда

К каким способам приговорить оппонента прибегали монархи в средневековой Европе

Что мы знаем о Страшном суде

Анна Шмаина-Великанова — о последнем Суде в библейских и апокрифических описаниях

Путеводитель по Реймсу XVII века

Где в Реймсе можно было найти тюрьмы, игорные дома, рынки, кладбища и огороды

Тюрьма, агония и гниение у Вийона

Жаклин Серкильини-Туле — о том, как в одном поэте совмещаются грабитель и интеллектуал

Наказание в назидание

Как выглядели таблички, объясняющие, чего делать не надо

Первое письмо Элоизы

Почему Элоиза не хотела выходить за Абеляра замуж и в чем обвиняла его через двадцать лет разлуки

1117 год в истории

Что происходило в мире, пока в Париже разворачивалась драма Абеляра и Элоизы

Весь курс за 5 минут

Все о средневековых судах, инквизиторах, подсудимых, тюрьмах, казнях и их зрителях

О проектеЛекторыКомандаЛицензияПолитика конфиденциальностиОбратная связь

Радио ArzamasГусьгусьСтикеры Arzamas

ОдноклассникиVKYouTubeПодкастыTwitterTelegramRSS

История, литература, искусство в лекциях, шпаргалках, играх и ответах экспертов: новые знания каждый день

© Arzamas 2022. Все права защищены

Все права защищены

Что сделать, чтобы не потерять подписку после ухода Visa и Mastercard из России? Инструкция здесь

Кем был Фома Аквинский и почему он был важен?

Это третья часть серии из 5 частей, в которой рассказывается о выборе Тревином Ваксом самых важных богословов христианства. Мы рассмотрим каждую из них, чтобы показать, почему Тревин и другие считают эти фигуры столь влиятельными. Первые посты были посвящены Афанасию и Августину.

Фома Аквинский — теолог, которого некоторые протестанты любят ненавидеть, другие любят любить, но его всегда уважают. Хотя ранние протестанты редко прямо осуждали его, его учения всегда вызывали определенное беспокойство, поскольку они связаны с его идеями о благодати, оправдании, таинствах и церкви. Они дуют то горячими, то холодными на его заимствование Аристотеля, что всегда было главной жалобой Лютера.

Реклама на TGC

Но в любой попытке категорически отвергнуть Аквината есть противоречие: это не часть протестантского наследия.

В течение одного поколения лютеровской реформации большинство протестантских центров подготовки пасторов, включая Виттенберг, использовали по крайней мере некоторые из произведений Аквината в своих учебных планах, даже если они не охватывали все его учения. Это верно и для современных семинарий и библейских колледжей. Те, кто сегодня интересуется, например, аргументами в пользу существования Бога, всегда обращаются к «5 путям» Фомы, или 5 методам аргументации, чтобы прийти к рациональному заключению о том, что Бог существует (хотя никогда полностью отдельно от веры, как указал бы Фома Аквинский). ).

Таким образом, наше мнение об Аквинате формирует микрокосм использования Реформацией средневекового богословия: протестанты не отвергают все, но они серьезно обеспокоены некоторыми из ее учений.

Тогда было бы полезно высказать несколько мыслей о том, почему Фома Аквинский настолько влиятельн, что попал в список 5 лучших исторических личностей.

Жизнь и времена Фомы Аквинского

Фома Аквинский (1225–1274) родился с серебряной ложкой во рту, так как был сыном герцога Аквинского в Италии. В соответствии со средневековыми именами, «Аквинский» на самом деле не его фамилия, а ссылка на поместье его семьи в Акино (по этой причине это называется не «аквинизм», а «томизм»). Томас был бы хорошо образован, чтобы читать, писать и думать, и все возможности для его жизни были бы немыслимы для среднего крестьянина. Фактически, его троюродный брат был в то время императором Священной Римской империи, а это значит, что он был рожден не только богатым, но и влиятельным человеком.

В соответствии со средневековыми именами, «Аквинский» на самом деле не его фамилия, а ссылка на поместье его семьи в Акино (по этой причине это называется не «аквинизм», а «томизм»). Томас был бы хорошо образован, чтобы читать, писать и думать, и все возможности для его жизни были бы немыслимы для среднего крестьянина. Фактически, его троюродный брат был в то время императором Священной Римской империи, а это значит, что он был рожден не только богатым, но и влиятельным человеком.

Первым мятежным поступком Томаса был отказ от роскошной работы в церкви, которую запланировала для него его семья. Его отец хотел, чтобы его сын получил священнический сан в богатом монастыре в Монте-Кассино — первом подобном монастыре в Европе, хотя с тех пор он стал ленивым в своей монашеской строгости. Монастырь был также влиятельным в политическом и культурном отношении, поэтому его отец хотел, чтобы там был «внутренний человек».

Томас сказал своему отцу, что вместо этого присоединяется к доминиканцам, после чего его братья похитили его, заперли в его комнате, соблазнили его проституткой и поклялись не отпускать его, пока его мать не решила оставить окно открытым для него однажды вечером, чтобы сбежать.

Присоединение к доминиканцам было чем-то вроде присоединения к Иисусовым уродам в 1960-х: они были радикальным выражением веры, которая нервировала церковных лидеров. Доминиканцы верили в «радикальные» идеи, такие как представление о том, что Иисус был не богатым аристократом, живущим в роскоши, а, скорее, бедняком, которому негде было преклонить голову. Доминиканский орден хотел вести такой радикальный образ жизни и был известен как один из новых «орденов нищенства», поскольку монахи вообще не имели богатства и жили на подачки от других.

Получив свободу, Томас отправился в Париж, интеллектуальное сердце Европы, и там начал изучать богословие и Библию.

Богословие во времена Аквината

Аквинат не нравился и его современникам-студентам. Тоном, который, должно быть, издевательским, его одноклассники назвали его «Тупой Бык» за неуклюжую походку и медлительность мышления. Может быть, они просто подумали, что забавно высмеивать благородного сына, который теперь выпрашивал еду. В любом случае ему суждено было стать самым влиятельным схоластическим умом всего средневекового периода, так глубоко сформировав дискуссии по теологии и философии, что католическая церковь официально назвала бы его труды своими собственными.

В любом случае ему суждено было стать самым влиятельным схоластическим умом всего средневекового периода, так глубоко сформировав дискуссии по теологии и философии, что католическая церковь официально назвала бы его труды своими собственными.

Центральным двигателем схоластики была проблема веры и разума. Вопрос можно сформулировать так: что является первоисточником наших богословских знаний и в какой степени мы можем использовать такие инструменты, как разум, для исследования нашей веры? Этот спор существовал с самого начала христианского богословия и продолжается сегодня, но во времена Фомы Аквинского этот вопрос был критическим.

Ко времени Фомы Аквинского схоласты более или менее оказались на взаимоисключающих позициях. С одной стороны, это те, которые мы можем назвать скрытым взглядом: те, кто верят в такие доктрины, как Троица или божественность Христа, совершенно чужды любому естественному способу мышления, поэтому их следует только признать тайной и никогда не изучать так, как хотелось бы. философия. Сегодня это были бы люди, которые сказали бы, что мы никогда не должны пытаться обсуждать Троицу, потому что это просто тайна.

философия. Сегодня это были бы люди, которые сказали бы, что мы никогда не должны пытаться обсуждать Троицу, потому что это просто тайна.

Другую сторону во времена Аквината мы можем назвать компатиблистами: те, кто верят, что если в учении есть что-то нелогичное или неподтвержденное философией, то нам нужно приложить свои усилия, чтобы найти лучшее решение или описание. В крайнем случае это были бы люди, которые предпочли бы отказаться от языка исторической доктрины, если бы он не соответствовал их стандарту рационального мышления.

В мире Аквинаса эти вопросы были у всех на уме, они были озабочены такими людьми, как Ансельм, Абеляр и Бернар Клервосский. Именно ответ Аквинского на эту проблему стал одним из великих ответов рациональной теологии: благодать совершенствует природу.

Благодать Совершенствует Природу

Фома Аквинский решил проблему веры и разума, по сути, отрицая существование фундаментальной проблемы, пока разум и вера понимаются на своих местах. Разум, утверждал он, является даром Божьим и установлен в творении как добродетель для всех мужчин и женщин. Поэтому разум следует понимать как дар природы, то есть это естественная способность, присущая всем нам.

Разум, утверждал он, является даром Божьим и установлен в творении как добродетель для всех мужчин и женщин. Поэтому разум следует понимать как дар природы, то есть это естественная способность, присущая всем нам.

Проблема, с которой нужно разобраться, — это испорченность грехом, которая затуманивает наш разум. Фома Аквинский ответил, что природа благодати в христианине не в том, чтобы подавлять разум, а в том, чтобы работать над тем, чтобы вернуть разум на его надлежащее место. Итак, благодать совершенствует природу, а не разрушает ее. Наши рассуждения впали в грех, и мы способны на злобу и глупость. Но Бог действует Своим Духом, чтобы вернуть нас в здравое сознание, подобно бесноватому герасенскому демону, возвращенному в его здравый ум и приставленному к ногам Иисуса.

Итак, вернемся к примеру с Троицей: Фома Аквинский будет утверждать, что учение о триединой природе Бога раскрывается и утверждается верой, а не разумом. Однако, однажды установленная верой, она может стать предметом размышлений и изучения, но не для того, чтобы обосновать доктрину разумом, а, скорее, для того, чтобы использовать наш естественный ум, чтобы углубить наше понимание чуда этой истины. Тщательные различия и философский язык уместны в размышлениях о триединстве не потому, что они строятся на доктрине, а потому, что у нас есть разум на своем месте.

Тщательные различия и философский язык уместны в размышлениях о триединстве не потому, что они строятся на доктрине, а потому, что у нас есть разум на своем месте.

Фома Аквинский и протестантизм

Признание вклада Фомы Аквинского в богословие не означает, что протестанты полностью довольны каждым из его учений. Например, он учил вещам об оправдании, которые были полностью средневековыми, а именно, что благодать вливается в нас при крещении, и тогда мы обязаны сотрудничать с благодатью для нашего окончательного оправдания. Его учение о таинствах также оказало влияние на развитие католических взглядов на пресуществление. Мы могли бы продолжать, но в учениях Фомы Аквинского нет короткого списка вопросов, которые люди ставят под сомнение.

Когда мы перестаем ценить Аквинского как историческую фигуру, это происходит не потому, что мы любим все, что видим. Но долгое взаимодействие протестантов с Фомой Аквинским по таким вещам, как вера, разум и другие доктрины, не ослабевает из-за наших глубоких разногласий по другим вопросам.

Тем не менее, мы можем оглянуться назад — как это делали Жан Кальвин, Филипп Меланхтон, Мартин Бусер и даже Лютер в его более спокойные моменты — и уважать героические усилия теолога, который формировал наше мышление на протяжении почти 800 лет.

Фома Аквинский — Школа Жизни

Сначала кажется странным, что мы можем учиться у него. Фома Аквинский был средневековым святым, о котором говорили, что в моменты сильного волнения он поднимался в воздух и видел видения Девы Марии. Он был очень озабочен объяснением того, как ангелы говорят и двигаются.

Фома Аквинский, утешенный ангелами

И все же он продолжает иметь значение, потому что помогает нам с проблемой, которая продолжает мучать нас: как мы можем примирить религию с наукой и веру с разумом. Фома Аквинский был и философом, и святым. Отказываясь либо терять свою веру, либо бездумно верить, он выработал новое понимание места разума в жизни человека. Огромный вклад Фомы Аквинского заключался в том, чтобы научить западноевропейскую цивилизацию тому, что любой человек — не только христианин — может получить доступ к великим истинам, когда воспользуется величайшим даром Бога людям: разумом. Он сломал тупик в христианском мышлении, вопрос о том, как нехристиане могут иметь мудрость и в то же время не интересоваться или даже не знать об Иисусе. Он универсализировал разум и открыл христианский разум для понимания всего человечества со всех веков и континентов. Современный мир, поскольку он настаивает на том, что хорошие идеи могут исходить от кого угодно, независимо от вероисповедания или происхождения, остается перед ним в огромном долгу.

Он сломал тупик в христианском мышлении, вопрос о том, как нехристиане могут иметь мудрость и в то же время не интересоваться или даже не знать об Иисусе. Он универсализировал разум и открыл христианский разум для понимания всего человечества со всех веков и континентов. Современный мир, поскольку он настаивает на том, что хорошие идеи могут исходить от кого угодно, независимо от вероисповедания или происхождения, остается перед ним в огромном долгу.

Фома Аквинский родился в знатной семье в Италии в 1225 году. В юности он отправился учиться в Неаполитанский университет и там соприкоснулся с источником знаний, который тогда только что был заново открыт: с древними Греческие и римские авторы, которых раньше избегали христианские ученые. В университете Аквинский также попал под влияние доминиканцев, нового ордена монахов, которые, в отличие от других групп, считали, что им следует жить во внешнем мире, а не в монастыре.

Против воли своей семьи Аквинский решил присоединиться к ордену. Сомнительно набожный ответ его семьи состоял в том, чтобы похитить его и запереть в башне, которой они владели. Фома Аквинский писал Папе отчаянные письма, аргументируя свое дело и умоляя освободить его. Однако папа был занят политическими делами, поэтому Фома Аквинский оставался взаперти и проводил время за написанием писем доминиканским монахам и обучением своих сестер. Согласно одной легенде, в это время семья Аквинского даже предоставила ему проститутку в декольтированном топе в надежде отвратить его от идеи стать монахом, но Аквинский железным прутом прогнал девушку.

Сомнительно набожный ответ его семьи состоял в том, чтобы похитить его и запереть в башне, которой они владели. Фома Аквинский писал Папе отчаянные письма, аргументируя свое дело и умоляя освободить его. Однако папа был занят политическими делами, поэтому Фома Аквинский оставался взаперти и проводил время за написанием писем доминиканским монахам и обучением своих сестер. Согласно одной легенде, в это время семья Аквинского даже предоставила ему проститутку в декольтированном топе в надежде отвратить его от идеи стать монахом, но Аквинский железным прутом прогнал девушку.

Увидев, что ничего не получается, его семья, наконец, открыла дверь, и (в их глазах) своенравный Аквинат навсегда присоединился к доминиканскому ордену. Возобновив свое прерванное образование, Аквинский отправился учиться в Парижский университет, где он был удивительно тихим студентом, но исключительно плодовитым писателем, написавшим около двухсот статей о христианском богословии менее чем за три десятилетия. Его книги носят красивые и странные названия «Summa Theologica» и «Summa contra Gentiles». Он также стал чрезвычайно популярным и влиятельным учителем, и в конце концов доминиканское руководство разрешило ему основать собственную школу в Неаполе. Такова была его преданность знаниям, что даже в момент своей смерти (в возрасте сорока девяти лет) он, как говорят, был в середине выступления с расширенным комментарием к Песни Песней. После смерти он был канонизирован в католической церкви и теперь является покровителем учителей.

Его книги носят красивые и странные названия «Summa Theologica» и «Summa contra Gentiles». Он также стал чрезвычайно популярным и влиятельным учителем, и в конце концов доминиканское руководство разрешило ему основать собственную школу в Неаполе. Такова была его преданность знаниям, что даже в момент своей смерти (в возрасте сорока девяти лет) он, как говорят, был в середине выступления с расширенным комментарием к Песни Песней. После смерти он был канонизирован в католической церкви и теперь является покровителем учителей.

Одной из центральных интеллектуальных целей Аквината было понять, как люди могут знать, что правильно, а что неправильно — это было далеко от академического интереса, потому что, будучи христианином, он хотел знать, как человек может быть уверен, что его действия позволят ему отправиться на небеса. Фома Аквинский осознавал, что многие идеи, казавшиеся чрезвычайно правильными, не принадлежат христианам. Например, он особенно восхищался Аристотелем: человеком, совершенно незнакомым с евангельскими истинами. Именно в ответ на эту дилемму Фома Аквинский выдвинул очень важный аргумент в пользу совместимости религиозной веры и рационального мышления 9.0005

Именно в ответ на эту дилемму Фома Аквинский выдвинул очень важный аргумент в пользу совместимости религиозной веры и рационального мышления 9.0005

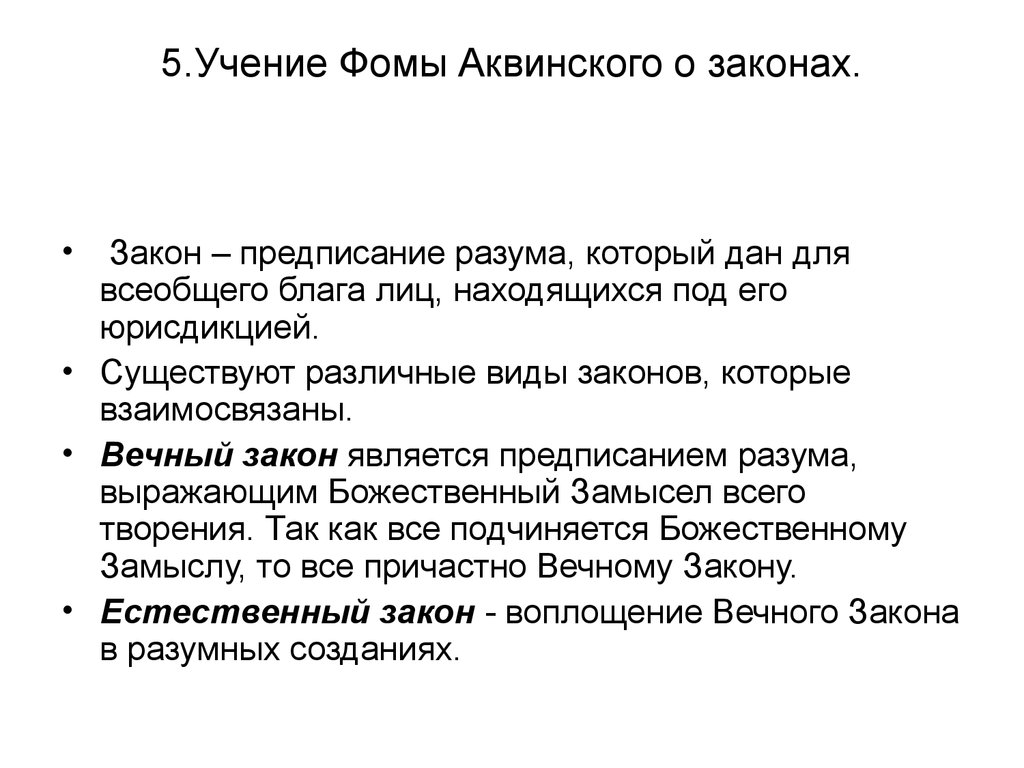

Аквинат знал, что многие великие философы были язычниками, но это не мешало им проникать в суть вещей, потому что, как он предположил, мир можно было бы с пользой исследовать только с помощью разума. Чтобы объяснить, как это могло работать, Фома Аквинский предположил, что Вселенная и вся ее динамика действуют в соответствии с двумя видами законов: «естественным законом» и божественным «вечным законом».

Для Фомы Аквинского многие «законы» могут быть выведены из нашего собственного опыта в мире. Мы могли бы сами узнать, как выплавить железо, построить акведук или организовать справедливое хозяйство. Это были законы природы. Но были и другие открытые «вечные» законы, т. е. вещи, к которым разум не мог прийти сам по себе. Чтобы знать (как он думал), что после нашей смерти нас будет судить милостивый Бог или что Иисус был одновременно человеком и божеством, мы должны были бы полагаться на откровение в священных книгах: мы должны были бы принять их на веру от более высокого уровня. орган власти.

орган власти.

В комментарии, написанном им к римскому философу Боэцию, Аквинский определил господствовавшее в то время предположение: «человеческий разум не может познать никакой истины, если он не озарен светом от Бога». понимание должно исходить из единственного утвержденного источника: Бога. Но именно против этой идеи Аквинат утверждал, что «нет необходимости, чтобы человеческий разум был наделен каким-либо новым светом от Бога, чтобы понять то, что находится в пределах его естественной области знания» [9].0086 Super Boethium De Trinitate вопрос 1, часть 1]

Радикальный шаг Аквината заключался в том, чтобы оставить важное место и для «естественного права». Он отстаивал важность личных наблюдений и опыта. Его беспокоило то, что Библия была настолько престижным источником, что могла заглушить наблюдение: люди были бы настолько впечатлены откровением от авторитета, что не приняли бы во внимание силу наблюдения и то, что мы можем обнаружить самостоятельно.

Фома Аквинского заключался в том, что важны как естественный, так и явленный вечный закон. Они не являются, утверждал он, существенно противоположными. Проблемы возникают, когда мы настаиваем исключительно на одном из них. То, что нам нужно развивать, зависит от предубеждения, которое у нас есть в настоящее время.

Они не являются, утверждал он, существенно противоположными. Проблемы возникают, когда мы настаиваем исключительно на одном из них. То, что нам нужно развивать, зависит от предубеждения, которое у нас есть в настоящее время.

Сегодня напряжение между высшим авторитетом и личным опытом сохраняется, хотя, конечно, сегодняшнее «откровение» высшего авторитета не означает обращения к Библии. Это означает организованную науку. Современная версия — это отказ от любых знаний, не подкрепленных экспериментами, данными, математическим моделированием и ссылками на рецензируемые журналы.

Искусство, литература и философия сегодня находятся в положении, которое Аквинский определил для естественного права. Они пытаются понять мир на основе личного опыта, наблюдения и индивидуального мышления. Они не получают печати высшего авторитета (имея в виду науку, а не Библию).

Бодлер экспериментов не ставил.

Когда Бодлер заявил, что «гениальность — это вызываемое по желанию детство», его легко можно было обвинить в интеллектуальном обмане. Какие исследования он провел, чтобы подтвердить это? Обращался ли он ко всем имеющимся свидетельствам (в дневниках и биографических исследованиях)? Смотрел ли он на исследования близнецов, один из которых был гением, а другой нет, чтобы выделить соответствующие факторы?

Какие исследования он провел, чтобы подтвердить это? Обращался ли он ко всем имеющимся свидетельствам (в дневниках и биографических исследованиях)? Смотрел ли он на исследования близнецов, один из которых был гением, а другой нет, чтобы выделить соответствующие факторы?

Современники Аквината хорошо знали древних греков и римлян, но считали, что «язычники» просто не могут сказать ничего важного по темам, которые, по их мнению, действительно важны для них. В этом не было вины древних — они жили до Иисуса. Но считалось, что они заблуждаются в самом важном вопросе жизни: религиозной вере. Это казалось настолько ужасным недостатком, что ничто другое, по мнению языческих философов, не могло быть полезным или важным. Фома Аквинский утверждал, что люди, заблуждающиеся в некоторых фундаментальных вещах, могут многому вас научить. Он диагностировал форму интеллектуального снобизма. У нас есть склонность отвергать данную идею из-за ее предыстории: мы чувствуем, что не будем слушать, если она не придет из нужного места. Мы могли бы определить «правильное место» в терминах лабораторий Массачусетского технологического института, а не Библии, но импульс тот же.

Мы могли бы определить «правильное место» в терминах лабораторий Массачусетского технологического института, а не Библии, но импульс тот же.

Так что сегодня сидящему в Лондоне атеистическому модернисту может показаться невероятным, что он вообще может чему-то научиться, читая Евангелие от Иоанна. Они думают, что Библия явно ошибается в фундаментальных моментах. Он содержит примитивные ошибки о происхождении слова, он наполнен предполагаемыми чудесами. Это похоже на то, как средневековые христиане относились к древним писателям-язычникам.

Ключевым моментом для Аквината является то, что естественный закон является частью вечного закона, и его можно открыть с помощью способности независимого разума. Фома Аквинский привел в качестве примера наставление Иисуса: «Поступай с другими так, как хочешь, чтобы они поступали с тобой». Иисус, возможно, придал этой идее особенно запоминающуюся формулировку, но на самом деле она всегда была краеугольным камнем моральных принципов в большинстве обществ. Как это возможно? Причина, утверждал Фома Аквинский, в том, что естественный закон не нуждается в прямом вмешательстве Бога, чтобы открыться человеку. Просто тщательно рассуждая, человек интуитивно следует намерениям Бога. Фома Аквинский допускал, что в некоторых ситуациях Бог действует просто через божественный закон, вне пределов человеческого разума; и привел пример пророческих откровений и посещения ангелов. Однако наиболее полезные знания можно найти в сфере естественного права.

Как это возможно? Причина, утверждал Фома Аквинский, в том, что естественный закон не нуждается в прямом вмешательстве Бога, чтобы открыться человеку. Просто тщательно рассуждая, человек интуитивно следует намерениям Бога. Фома Аквинский допускал, что в некоторых ситуациях Бог действует просто через божественный закон, вне пределов человеческого разума; и привел пример пророческих откровений и посещения ангелов. Однако наиболее полезные знания можно найти в сфере естественного права.

Идеи Аквината развернулись в то время, когда исламская культура переживала те же дилеммы, что и христианство, с точки зрения того, как примирить разум и веру. Долгое время исламские халифаты в Испании, Марокко и Египте процветали, порождая богатство новых научных знаний и философии. Однако из-за растущего влияния жестких религиозных лидеров они стали более догматичными и деспотичными к тому времени, когда родился Фома Аквинский. Например, они жестоко отреагировали на исламского философа Аверроэса (арабское имя Ибн Рушд). Как и Аквинский, Аверроэс находился под сильным влиянием Аристотеля и утверждал, что разум и религия совместимы. Однако халифаты, стремящиеся никогда не отступать от буквальных слов Бога, позаботились о том, чтобы идеи Аверроэса были запрещены, а его книги сожжены.

Как и Аквинский, Аверроэс находился под сильным влиянием Аристотеля и утверждал, что разум и религия совместимы. Однако халифаты, стремящиеся никогда не отступать от буквальных слов Бога, позаботились о том, чтобы идеи Аверроэса были запрещены, а его книги сожжены.

Фома Аквинский прочитал Аверроэса и увидел, что он и этот мусульманский ученый занимаются схожими проектами. Он знал, что все более радикальный отказ мусульманского мира от разума наносит ущерб тому, что когда-то было его процветающей интеллектуальной культурой. Отчасти благодаря идеям Фомы Аквинского христианство не подверглось такому же процессу отупления, как ислам.

Хотя Фома Аквинский был человеком глубокой веры, он тем самым обеспечил философскую основу для процесса сомнения и открытого научного исследования. Он напоминает нам, что мудрость (то есть нужные нам идеи) может исходить из нескольких источников. От интуиции, но и от разума, от науки, но и от откровения, от язычников, но и от монахов: он сочувствует всему этому; он берет и использует все, что работает, не заботясь о том, откуда берутся идеи.