Ирина жена ярополка святославовича: Как фильмом «Викинг» пытались «спасти» репутацию князя Владимира?: otrageniya — LiveJournal

Содержание

Древнерусское государство в конце X − первой половине XI века

Ребята, привет!

На связи Иван Некрасов и сегодня я подготовил Вам очередной классный материал для подготовки к ЕГЭ по отечественной истории. Посты начали выходить немного реже, сейчас очень много сил и времени брошено в нашу школу подготовки к ЕГЭ по истории / обществу с НУЛЯ до результата, если Вы еще не видели эту нашу разработку, присоединяйтесь 🙂

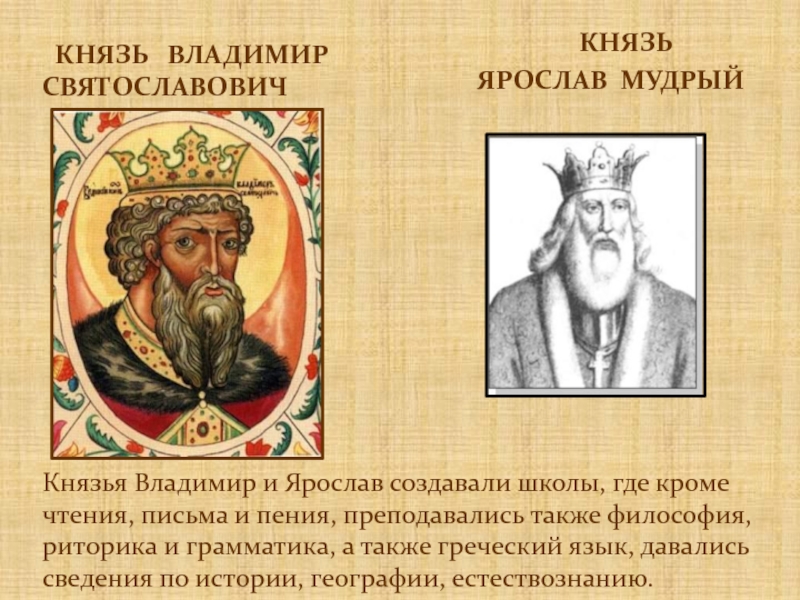

Владимир I Святой

Хорошо, тогда Владимир I Святославович, годы его правления: 980–1015 гг, их необходимо запомнить. Перед смертью Святослав разделил свои владения между тремя сыновьями. Старший − Ярополк −получил Киев, Олег сел в древлянской земле, а «робобич» (то есть сын служанки) Владимир сел на княжение в Новгороде. В 977 г. между Ярополком и Олегом разгорелся военный конфликт, закончившийся смертью последнего и присоединением его владений к землям Ярополка. Владимир, опасаясь участи брата, бежал из Новгорода в Скандинавию, откуда вернулся вместе с сильной варяжской дружиной. В 980 г. при поддержке скандинавских наемников Владимиру удалось отбить Новгород, Полоцк, а в дальнейшем организовать убийство своего брата Ярополка и захватить Киев.

В 980 г. при поддержке скандинавских наемников Владимиру удалось отбить Новгород, Полоцк, а в дальнейшем организовать убийство своего брата Ярополка и захватить Киев.

После утверждения своей власти над Древнерусским государством Владимир в течение нескольких лет совершал походы на племенные объединения, вышедшие из-под власти Киева в результате междоусобицы. Были вторично покорены вятичи, радимичи, обложены данью белые хорваты, волжские булгары и балтское племя ятвягов. Кроме того, Владимир успешно воевал с молодым Польским королевством за обладание Червенскими городами.

Постоянной угрозой для государства Владимира были печенежские орды, кочевавшие в степях Северного Причерноморья и регулярно совершавшие опустошительные набеги на земли Киевской Руси. Для предупреждения печенежских набегов на южных и юго-восточных границах Руси были возведены земляные валы и организованы заставы, призванные предупредить жителей княжества о новом нашествии.

При Владимире окончательно исчезают последние племенные династии, вся власть над землями, входившими в Древнерусское государство, перешла к потомкам Рюрика (местная династия сохранилась лишь у вятичей, слабо контролируемых Киевом). Для организации управления в регионах Владимир «сажал» в городах своих сыновей. Помимо старых племенных центров в период правления Владимира появляются новые города. Князь заложил новые города Владимир-Волынский, Белгород, Переяславль.

Крещение Руси

На период правления Владимира приходится и утверждение на Руси христианства в качестве государственной религии. Стремление укрепить центральную власть вынуждало Владимира искать идеологическую (религиозную) опору для своей власти. После захвата Киева в 980 г. он попытался провести реформу языческого культа. Был выработан единый пантеон языческих божеств (главным богом признавался громовержец Перун − покровитель князя и дружины), в Киеве выстроено роскошное капище. Однако рыхлость язычества − отсутствие догматики и стройной жреческой организации − вынудила Владимира отказаться от идеи использования язычества для укрепления княжеской власти.

В Повести временных лет (далее − ПВЛ) сохранилось предание о «выборе веры», согласно которому Владимир выбирал новую религию из ислама, иудаизма и христианства. Согласно летописи в 986 г., в Киев прибыли представители трех стран с предложением принять их веру. «Пришли болгары магометанской веры, говоря: «Ты, князь, мудр и смыслен, а закона не знаешь, уверуй в закон наш и поклонись Магомету». За ними пришли иноземцы из Рима и обратились к Владимиру: «Земля твоя такая же, как и наша, а вера ваша не похожа на веру нашу, так как наша вера − свет; кланяемся мы Богу, сотворившему небо и землю, звезды и месяц и все, что дышит, а ваши боги − просто дерево». Потом прибыли хазарские евреи и сказали: «Слышали мы, что приходили болгары и христиане, уча тебя каждый своей вере. Христиане же веруют в того, кого мы распяли, а мы веруем в единого Бога Авраамова, Исаакова и Иаковля».

Ислам князь отверг, так как ему показалось обременительным воздержание от вина. От иудаизма отказался из-за того, что исповедовавшие его евреи лишились своего государства и были рассеяны по всей земле. Отверг князь и предложение посланцев папы римского.

Отверг князь и предложение посланцев папы римского.

После проповедников из болгар, немцев и иудеев в 986 г. в Киеве появился греческий философ. Ответом на его речь − изложение библейской истории, Ветхого и Нового заветов − стала осторожная фраза Владимира: «Пожду еще мало».

«Испытание вер» продолжилось на следующий год. В 987 г. Владимир созвал бояр и старцев градских для совета, что ответить посланникам. В ответ он услышал: «Знай, княже, что своего никто не бранит, но всяк хвалит. Если хочешь разузнать лучше, то вот есть у тебя мужи, пошли их, пусть испытают, у кого какая служба и кто как служит Богу». Были избраны десять мужей, «добрых и смысленных», которые отправились сначала «в болгары», а затем к немцам. Церковная служба у «болгар» и немцев посланникам не понравилась. Затем они прибыли в Царьград, где предстали перед «царем». Их восхитила красота и торжественность церковной службы, убранства храма, богатство святительских облачений. Вернувшись в Киев, посланники предстали перед Владимиром.

Из Повести Временных лет

Из документа (ПВЛ):

Ходили к болгарам, смотрели, как они молятся в храме… Не добр закон их. И пришли мы к немцам, и видели в храмах их разные службы, а красоты никакой не видели. И пришли мы в Греческую землю, и ввели нас туда, где служат они Богу своему, и не знали − на небе или на земле мы, ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как и рассказать об этом. Знаем только, что пребывает там Бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех странах. Не можем забыть красоты той…

Однако это красивая легенда. Выбор Владимиром христианства был обусловлен рядом объективных факторов. Во-первых, христианство уже имело прочные корни в Киеве. Его исповедовали бабка Владимира − княгиня Ольга и, возможно, его старший брат Ярополк. Во-вторых, христианство было официальной религией Византийской империи − наиболее могущественного европейского государства X в. и главного торгового партнера Руси.

В 987 г. флот Владимира подошел к Херсонесу (Корсуню) − столице византийских владений в Крыму.

Владимир взял город и в обмен на возвращение его под власть империи потребовал прислать христианских священников для крещения (кроме того, Владимир потребовал отдать ему в жены сестру императора − Анну). В Корсуне Владимир и его дружина крестились.

В. Васнецов. Крещение святого князя Владимира

Согласно ПВЛ, в 988 г. греческие священники, привезенные Владимиром в Киев, массово окрестили жителей Киева, в потом и других русских городов. Однако не все исследователи согласны с летописной хронологией. Некоторые историки (О. М. Рапов, А. В. Карташев) полагают, что крещение киевлян происходило не в Днепре (как часто считают), а в его притоке Почайне, протекавшей по территории ремесленно-торгового района Киева − Подола. Для крещения было избрано 1 августа 990 г. (известная дата крещения Руси 988 г. относится к крещению самого князя Владимира, которое он тайно принял в Корсуни).

К. Лебедев. Крещение киевлян

Идол Перуна был свержен и утоплен в Днепре. Навязывание населению новой веры не обходилось без сопротивления. В ряде земель вспыхнули народные восстания (наиболее известное − в Новгороде). Отдаленные регионы (например, земля вятичей) еще несколько столетий держались старой веры. Даже там, где христианство утвердилось относительно быстро, языческие божества продолжали долгое время почитаться вместе с христианскими святыми либо же под видом христианских святых (Перун как Илия Пророк, Велес, «скотий бог», как св. Власий, покровитель скота). Кроме того, в полной мере сохранялась вера в низших божеств: домовых, русалок, леших. Подобное сочетание в массовом сознании язычества и христианства получило название двоеверие.

Навязывание населению новой веры не обходилось без сопротивления. В ряде земель вспыхнули народные восстания (наиболее известное − в Новгороде). Отдаленные регионы (например, земля вятичей) еще несколько столетий держались старой веры. Даже там, где христианство утвердилось относительно быстро, языческие божества продолжали долгое время почитаться вместе с христианскими святыми либо же под видом христианских святых (Перун как Илия Пророк, Велес, «скотий бог», как св. Власий, покровитель скота). Кроме того, в полной мере сохранялась вера в низших божеств: домовых, русалок, леших. Подобное сочетание в массовом сознании язычества и христианства получило название двоеверие.

С. Иванов. Христиане и язычники

Несмотря на незавершенность христианизации, принятие новой веры имело исключительное значение для дальнейшей истории России. Вместе с христианством на Русь пришла высокая культура христианского мира (грамотность, иконопись, каменное строительство). Под влиянием христианства началось постепенное смягчение нравов восточных славян. Кроме того, принятие новой веры укрепило власть киевского князя. Христианская церковь учила, что любая власть происходит от Бога, и, соответственно, утверждала, что неповиновение князю является сопротивлением божественному замыслу. «Князь! Мы поставлены от Бога в земле русской, чтобы удержать вас от кровопролития», −говорил митрополит Киевский Никифор II (1195 г.) великому князю Рюрику Ростиславичу.

Под влиянием христианства началось постепенное смягчение нравов восточных славян. Кроме того, принятие новой веры укрепило власть киевского князя. Христианская церковь учила, что любая власть происходит от Бога, и, соответственно, утверждала, что неповиновение князю является сопротивлением божественному замыслу. «Князь! Мы поставлены от Бога в земле русской, чтобы удержать вас от кровопролития», −говорил митрополит Киевский Никифор II (1195 г.) великому князю Рюрику Ростиславичу.

Итоги правления

Оценивая роль Владимира I в истории Древнерусского государства, можно утверждать, что при нем оно превратилось из союза слабо связанных друг с другом славянских племен в европейскую державу с мощной центральной властью и единой религией. В народной памяти Владимир под прозвищем «Красное Солнышко» сохранился как мудрый и великодушный князь, защитник русской земли от внешних врагов и заступник несправедливо обиженных. Христианская церковь сохранила память о Владимире как о крестителе Руси и возвела его в равноапостольный чин.

Ярослав Владимирович Мудрый (1016/1019–1054 гг.)

Борьба за власть

Еще при жизни Владимира началась борьба за власть между его многочисленными сыновьями. В 1014 г., опираясь на варяжских наемников, против отца восстал Ярослав, правивший в Новгороде. Подавить мятеж Владимир не успел. В 1015 г. он умер, и на русских землях разгорелась гражданская война. Власть в Киеве захватил Святополк Владимирович, прозванный Окаянным (возможно, сын Ярополка Святославича), который поспешил избавиться от конкурентов на престол. Согласно данным ПВЛ, по его приказу были убиты любимые сыновья Владимира − князья Борис и Глеб (правда, по сообщению скандинавских источников, за убийством братьев стоял Ярослав Владимирович).

Борис и Глеб. Икона. XIV в.

В 1016 г. произошло столкновение Святополка и Ярослава у Любеча. В битве победила дружина новгородского князя, Ярослав занял Киев. В 1018 г. Святополк, поддержанный войсками своего тестя короля Болеслава Польского и печенегами, выбил Ярослава из Киева, однако из-за размолвки со своими польскими союзниками не смог укрепиться в столице. В битве при Альте Святополк был полностью разгромлен Ярославом, который в 1019 г. окончательно вступил на киевский престол.

Святополк, поддержанный войсками своего тестя короля Болеслава Польского и печенегами, выбил Ярослава из Киева, однако из-за размолвки со своими польскими союзниками не смог укрепиться в столице. В битве при Альте Святополк был полностью разгромлен Ярославом, который в 1019 г. окончательно вступил на киевский престол.

После поражения Святополка раздоры между Владимировичами не прекратились. В 1023–1024 гг. тмутараканский князь Мстислав Владимирович при поддержке хазар и касогов напал на Ярослава, и разбив его войска, вынудил старшего брата разделить с ним власть. Русь была поделена: Ярослав правил из Киева правобережьем Днепра, Мстислав из Чернигова − левобережьем. Только в 1036 г., после смерти Мстислава, Ярослав объединил русские земли под своей властью (власть Киева не признал только племянник Ярослава − полоцкий князь Брячислав).

Ярослав Мудрый. Реконструкция М. Герасимова по черепу

Вклад в культурное развитие Руси

Как и его отец, Ярослав закладывал новые города (Ярославль, Юрьев, Новгород-Северский), покровительствовал христианской церкви (при нем были возведены храмы Св. Софии в Киеве и Новгороде, появился первый на Руси монастырь − Киево-Печерская лавра, активно велась работа по переводу греческих богослужебных книг).

Софии в Киеве и Новгороде, появился первый на Руси монастырь − Киево-Печерская лавра, активно велась работа по переводу греческих богослужебных книг).

Из документа (ПВЛ)

Заложил Ярослав город великий, у того же града золотые ворота; заложил и церковь святой Софии, митрополию, и затем церковь на золотых воротах − святой Богородицы Благовещения, затем монастырь святого Георгия и святой Ирины. И стала при нем вера христианская плодиться и расширяться, и черноризцы стали умножаться, и монастыри появляться. И любил Ярослав церковные уставы, попов любил немало, особенно же черноризцев, и книги любил, читая их часто и ночью и днем. И собрал писцов многих, и переводили они с греческого на славянский язык. И написали они книг множество, ими же поучаются верующие люди и наслаждаются учением божественным. Как если один землю вспашет, другой же засеет, а иные жнут и едят пищу неоскудевающую, − так и этот. Отец ведь его Владимир землю вспахал и размягчил, то есть крещением просветил. Этот же засеял книжными словами сердца верующих людей, а мы пожинаем, учение принимая книжное…

Этот же засеял книжными словами сердца верующих людей, а мы пожинаем, учение принимая книжное…

«Русская Правда»

С именем Ярослава Мудрого связано издание первого письменного свода законов русского государства− «Русской Правды» (ее наиболее ранняя часть − «Древнейшая Правда» − была дарована Ярославом новгородцам в 1016 г.). Данный документ ограничил кровную месть кругом ближайших родственников убитого, тем самым сократив возможности для межродовых конфликтов. За ряд наказаний был назначен денежный штраф − вира.

А. Кившенко. Чтение народу «Русской Правды» в присутствии великого князя Ярослава

Внешняя политика

Внешняя политика Ярослава Мудрого была в целом успешна. В 1036 г. он наголову разгромил печенегов под стенами Киева и навсегда обезопасил свое государство от их набегов. Кроме того, Ярослав совершил несколько успешных походов в Прибалтику, результатом которых стало подчинение Киеву ряда балтских племен. В 1043–1046 гг. с переменным успехом воевал с Византийской империей.

В 1043–1046 гг. с переменным успехом воевал с Византийской империей.

Однако основным инструментом внешней политики Ярослава были не военные походы, а династические браки. Сам князь был женат на шведской принцессе Индигерде. Благородных невест получили и его сыновья: Изяслав женился на сестре польского короля Казимира I − Гертруде, Святослав был женат на австрийской принцессе Оде, дочери графа Леопольда, Всеволод − на родственнице (дочери или племяннице) византийского императора Константина IX Мономаха (от этого брака родился Владимир Мономах). За европейских государей были выданы дочери Ярослава: Елизавета стала женой норвежского короля Харальда Сурового, Анастасия − женой короля Венгрии Андраша I, Анна вышла замуж за короля Франции Генриха I.

Похоронен Ярослав в Софийском соборе в Киеве. Мраморный саркофаг Ярослава ученые открывали трижды для проведения исследований. По результатам вскрытия 1939 г. антрополог М. Герасимов создал скульптурный портрет князя (см. выше). Известно, что он был хромым.

выше). Известно, что он был хромым.

Итоги правления Ярослава

В целом эпоха Ярослава Мудрого считается «золотым веком Киевской Руси». При нем Русь стала в один ряд с наиболее развитыми европейскими государствами. По сообщению Адама Бременского, блестяще украшенный Киев стал «соперником Константинополя». Могущество Ярослава признавали все правители соседних стран.

Также хочу для ребят, кто собирается поступать на истфак, а среди Вас вероятно есть и такие, чтобы не быть белой вороной в ВУЗе и спорить в преподавателями, они это любят, выкладывать документальные фильмы с нестандартными точками зрения на спорные моменты в истории, так вот, если Вы относитесь к категории, что Вам история…либо просто интересна, либо это Ваша будущая профессия, прилагаю первый фильм о крещении Руси:

Жду Ваших мнений обо всем этом в комментариях =) А я на сегодня буду закругляться, всем пока!

С уважением, Иван Некрасов

Анна (жена владимира крестителя) википедия

АННА ВИЗАНТИЙСКАЯ

АННА ВИЗАНТИЙСКАЯ (13 марта 963—1011/1012) — византийская царевна из Македонской династии, жена киевского великого князя Владимира Святославича.

После захвата русами греческого города Корсунь в Крыму родная сестра византийского императора Василия II была отправлена в жёны князю Владимиру, чтобы выполнить условия соглашения о русской военной помощи Византии.

Анна, дочь византийского императора Романа II, появилась на свет 13 марта 963 года. Мать Анны происходила из семьи отнюдь не знатной, и звали ее Феофано. Лев Диакон, византийский священник и историк армянских кровей, описывал Феофано как «наиболее прекрасную, обольстительную и утонченную женщину своего времени, одинаково выделявшуюся своей красотой, способностями, честолюбием и порочностью». Дочь константинопольского харчевника Кротира, выходца из Армении, она наречена была в детстве Анастасией. Пленив обаянием и изяществом фигуры, равно как и белизной кожи, умом и грацией Романа, молодого наследника престола, она влюбила его в себя и завладела сердцем пылкого любовника. Ослепленный страстью к ее прелестям, тот напрочь забыл о своей законной супруге-малолетке Берте, внебрачной дочери короля Италии.

Анна была единственной сестрой правящего императора Василия II Болгаробойцы (976—1025) и его брата-соправителя Константина VIII (976—1028). Родилась она всего за 2 дня до смерти своего отца, императора Романа II, что отметил византийский историк Иоанн Скилица, благодаря чему стала известна дата её рождения: 13 марта 963 года.

После смерти Иоанна Цимисхия (976) повзрослевшие Василий II и Константин VIII стали править сами, а багрянородная Анна стала завидной невестой, чьей руки добивались правители соседних стран. Её отличали не только знатность и богатство, но, возможно, и красота: хотя описаний внешности Анны не сохранилось, но она могла походить на братьев — голубоглазых, светловолосых, небольшого роста и красивого телосложения. Современники дали ей прозвище Руфа (Рыжая).

Хронист XI века Титмар Мерзебургский упомянул о том, что Анна была просватана за наследника Священной Римской империи Оттона III: «Взяв себе из Греции жену, по имени Елена, которая была просватана за Оттона III, но коварным образом отнята у него, он по её убеждению принял святую христианскую веру. ».

».

Согласно «Повести временных лет», Владимир, захватив Корсунь, потребовал у византийских императоров сестру в жёны, угрожая пойти на Константинополь. Te согласились при условии его крещения. Когда Владимир принял это условие, императоры уговорили Анну отправиться к «тавроскифам», как называли византийцы русских. С плачем царевна попрощалась с близкими, говоря: «Иду, как в полон, лучше бы мне здесь умереть.»

Арабский историк XI века Абу Шоджа ар-Рудравери поддерживает версию летописи о решающей роли Анны в крещении князя Владимира: «Женщина воспротивилась отдать себя тому, кто расходится с нею в вере. Начались об этом переговоры, которые закончились вступлением царя русов в христианство.»

При встрече Анна убедила Владимира Святославича принять христианство поскорей. После крещения тут же совершили по христианскому обряду бракосочетание. Вернув Корсунь Византии, князь Владимир с Анной вернулся в Киев, где приступил к крещению народа. Сирийский историк XI века Яхъя Антиохийский заметил, что Анна усердно участвовала в распространении православия на Руси, «построив многие церкви». В церковном уставе Владимира говорится о том, что князь советовался с женой в делах церковных: «сгадав аз с своею княгинею Анною».

В церковном уставе Владимира говорится о том, что князь советовался с женой в делах церковных: «сгадав аз с своею княгинею Анною».

Анну в летописи именовали не как обычно — княгиней, но царицей, сохраняя за ней достоинство члена императорской семьи.

Анна скончалась в году 6519 от сотворения мира по византийскому календарю, что соответствует 1011/1012 году (новый год считали с 1 сентября), за 4 года до смерти князя Владимира. Как сообщил Титмар Мерзебургский, её гробница находилась в церкви Пресвятой Богородицы в Киеве рядом с гробницей св. Владимира Крестителя.

Рогнеда

Из всех жен Владимира можно выделить двух, особенно ярко характеризующих две стороны его противоречивой натуры: необузданного и жестокого варвара до крещения и столь же пылкого и не ведающего компромиссов неофита-христианина, получившего в крещении имя Василий. Речь о дочери полоцкого князя Рогнеде и сестре византийского императора Анне.

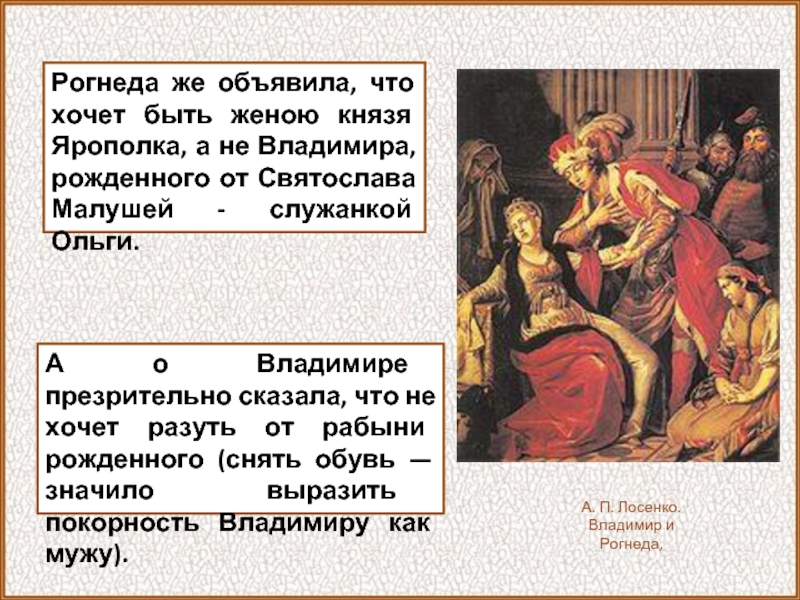

К Рогнеде Владимир посватался совсем молодым. Он был к тому времени уже женат, но для язычника это не было препятствием, ведь как уже говорилось, наши предки до принятия христианства были полигамны.

Он был к тому времени уже женат, но для язычника это не было препятствием, ведь как уже говорилось, наши предки до принятия христианства были полигамны.

Рогнеда предпочла его брата Ярополка, а Владимира отвергла, сказав: «не хочу розути робичича». Важнейшей частью свадебного обряда у славян был момент, когда молодая в знак покорности разувала жениха. Так вот, гордая Рогнеда становиться на колени и снимать обувь с «робичича» не пожелала.

Но Владимир Свтославич был не из тех, кто удовлетворится подобным ответом. Он явился с дружиной в Полоцк, сжег город, изнасиловал Рогнеду на глазах её родителей, а затем убил отца, мать и братьев Рогнеды. Бедняжка, наверное, была бы рада тоже погибнуть, но жестокий киевлянин обрек ее на другую участь. Он сделал ее своей законной женой, и она вынуждена была нести узы этого постылого брака и рожать князю детей.

Впрочем, гордый нрав Рогнеды все же давал о себе знать. Как-то, в один из приездов Владимира, когда князь уснул на ложе любви, Рогнеда вознамерилась зарезать спящего повелителя. Но разве может женщина справиться с таким закаленным воином, каким был Владимир?

Но разве может женщина справиться с таким закаленным воином, каким был Владимир?

Он мгновенно проснулся и поймал руку с занесенным кинжалом. Разгневавшись, он приказал жене готовиться к смерти. При этом казнить Рогнеду он решил с варварской изощренностью. Князь приказал Рогнеде нарядиться, как для свадьбы и ждать его, сидя на брачном ложе. Не желаешь, дескать, с князем жить как покорная жена, так со смертью тебя сочетаю! Рогнеда послушно выполнила все условия супруга, но успела поговорить с Изяславом, своим семилетним сыном от Владимира.

И вот, дыша гневом и яростью, Владимир переступает порог горницы, где ждет его Рогнеда, обнажает меч, и тут навстречу ему шагает мальчик, тоже с мечом в руках. Он еще маленький, и меч еще слишком тяжел для его рук. Но малыш храбро говорит Владимиру: «Мнишь, ты един зде, отче?» (Ты думаешь, ты один здесь, отец?). И жестокий воин, варвар, воспитанный в варяжской дружине …отступил перед ребенком. Опустив свой меч, он только и смог сказать: «Хто мнил тя зде?» (Кто же думал, что ты здесь?).

В общем, князь Рогнеду простил. И, судя по тому, что после Изяслава она родила мужу еще двух сыновей, один из них – знаменитый Ярослав Мудрый, и двух дочерей, дальнейшая семейная жизнь вполне заладилась.

Сватовство князя

Если Анну вся просвещенная Европа того времени считала образцовой девушкой: она и знатная, и богатая, и начитанная, то князя Владимира I Святославича никак нельзя было назвать подходящей партией. На момент сватовства он был правителем языческого народа, что вызывало негативную реакцию со стороны христианских держав.

К тому же у киевского князя был целый гарем: пять официальных жен и большое число наложниц. Будучи старше своей невесты всего на три года, киевский князь успел стать отцом 13 сыновей и более 10 дочерей от разных женщин (точные сведения обо всех детях Владимира I не сохранились).

Брак с принцессой Анной был выгоден князю по нескольким причинам. Во-первых, Византия была наиболее влиятельным и богатым государством той эпохи, союз с такой империей мог принести немало пользы. Во-вторых, династический брак с представительницей столь знатного рода поспособствовал бы государственному становлению Руси как одной из европейских держав. И, в-третьих, женитьба на византийской принцессе поднимала личный статус князя Владимира I, ставя его на одну ступень с представителями влиятельного европейского дома.

Во-вторых, династический брак с представительницей столь знатного рода поспособствовал бы государственному становлению Руси как одной из европейских держав. И, в-третьих, женитьба на византийской принцессе поднимала личный статус князя Владимира I, ставя его на одну ступень с представителями влиятельного европейского дома.

Существуют две основные версии событий, побудивших Василия II и Константина VIII выдать свою младшую сестру замуж за киевского князя. «Повесть временных лет» рассказывает об успешном походе Владимира и его боевой дружины в Крым, где русское войско захватило город Херсонес (Корсунь). Этот стратегически важный порт принадлежал Византии. В дополнение ко всему киевский князь отправил в Константинополь письмо, в котором пригрозил, что следующим пунктом его завоевательного похода станет столица империи. Единственной возможностью для Василия II и Константина VIII избежать этого нападения был брак Анны и Владимира I.

Так что, согласно первой версии, причиной свадьбы стала прямая угроза военной интервенции. Кстати, после бракосочетания князь вернул Херсонес под власть Византии в качестве жеста доброй воли.

Кстати, после бракосочетания князь вернул Херсонес под власть Византии в качестве жеста доброй воли.

Другие источники утверждают, что сватовство Владимира I было более миролюбивым. Соправители Византии попросили киевского князя помочь им подавить вооруженный мятеж, который организовал известный полководец Варда Фока. Взамен на поддержку в этой борьбе Василий II, по некоторым источникам, сам пообещал отдать Владимиру I в жены принцессу Анну, что и произошло после успешного разгрома мятежников русской дружиной.

Так или иначе, а Византия стремилась распространить свое влияние на соседние земли путём миссионерской деятельности. Приняв православие, бывшие язычники становились братьями по вере и начинали защищать границы империи от набегов других воинственных племен. Поэтому условие невесты князя Владимира I креститься по греческому церковному канону перед заключением брака было политически обоснованным.

Киевский князь выполнил требование принцессы Анны. Они обвенчались в 988 году. Ей было 25 лет, ему – 28. После свадьбы новообращенный христианин распустил свой многочисленный гарем.

Ей было 25 лет, ему – 28. После свадьбы новообращенный христианин распустил свой многочисленный гарем.

Значение брака для Владимира

Брак с Анной возвеличил Владимира. Некоторые иностранные хроникеры стали называть его царем, согласно титулу жены. Именно при нем Русь окончательно стала частью христианской Европы и тамошней цивилизации. При этом не стоит забывать, что Владимир, еще будучи язычником, рассматривал возможность принятия ислама или иудаизма в государственных целях. Но в конце концов он выбрал православие.

Именно византийская принцесса Анна (жена князя Владимира) помогла ему не стать зависимым от византийского императора после принятия христианства. Наоборот, киевский правитель оказался на одной ступеньке с константинопольским монархом.

Брак с Владимиром Мономахом

Около 1074/75 года, незадолго до своей смерти, король Свен, как пишет Саксон Грамматик:

Эта свадьба, как пишут иностранные историки, устраивала всех: отец Мономаха Всеволод Ярославич и его брат Святослав в те годы враждовали со своим третьим братом Изяславом и пытались найти союзников против него и Польши, с которой тот пытался объединиться.

Князь Владимир получил юную жену королевских кровей. Пусть молодой князь правил всего лишь Переяславлем, но и невеста была изгнанницей.

Можно предположить, что Гита была достаточно сильной личностью и являлась полновластной хозяйкой в княжеском дворце. Поэтому ее знаменитый супруг, выдающийся государственный деятель и полководец Владимир Мономах, был вынужден написать в своем «Поучении детям»:

Дети Гиты Уэссекской и Владимира Мономаха

О семейной жизни Гиты мало что известно — судьбы женщин того времени редко сохранялись летописцами. Можно предположить, что, не смотря на иностранное происхождение, молодожёны быстро нашли общий язык — отец Мономаха Всеволод владел пятью языками и вполне мог передать сыну способности к пониманию иностранной речи.

Всего в браке родилось пятеро сыновей:

- Мстислав Владимирович Великий (1076—1132), великий князь Киевский с 1125

- Изяслав Владимирович (1077/1078—1096), князь курский

- Святослав Владимирович (—1114), князь смоленский и переяславский

- Ярополк Владимирович (1082—1139), великий князь киевский с 1132

- Вячеслав Владимирович (—1154), князь туровский, великий князь киевский в 1139, 1150, 1151—1154

Легенда о чудесном исцелении Мстислава

В «Похвальном слове Святому Пантелеимону» немецкого церковного деятеля первой трети XII в. Руперта сообщается, что, по-видимому, примерно в этот период Мстислав чуть не погиб на охоте. Медведь распорол ему живот, так что внутренности вывалились наружу. Когда Мстислава привезли домой, его мать

Руперта сообщается, что, по-видимому, примерно в этот период Мстислав чуть не погиб на охоте. Медведь распорол ему живот, так что внутренности вывалились наружу. Когда Мстислава привезли домой, его мать

Гита принялась молиться за него Святому Пантелеимону. В эту ночь Мстислав увидел во сне юношу, который пообещал его исцелить. Наутро этот юноша, очень похожий на Святого Пантелеимона, наяву пришел к больному со снадобьями и вылечил его. Известно, что второй сын Мстислава Изяслав имел крестильное имя Пантелеймон, кроме того, Мстислав основал около Новгорода монастырь в честь этого святого. Его мать Гита пожертвовала в кёльнский монастырь большую сумму денег и дала обет совершить паломничество в Иерусалим.

Анна Византийская

Анна была дочерью византийского императора Романа II, сестрой императоров-соправителей — знаменитого Василия Болгаробойцы и Константина VIII. К ней сватались представители европейских королевских династий. Однако, свою судьбу она нашла в лице киевского варвара. Вероятно, Анна была хороша собой, поскольку ее мать Феофано, по свидетельствам современников, была настоящей красавицей, да и оба брата отличались приятной внешностью.

Вероятно, Анна была хороша собой, поскольку ее мать Феофано, по свидетельствам современников, была настоящей красавицей, да и оба брата отличались приятной внешностью.

Владимир отправился в Крым и захватил Корсунь

Смириться с потерей этого важного пункта на Черном море императоры Византии никак не могли, поэтому начали переговоры с Владимиром. Он обещал им мир, если они отдадут ему в жены свою сестру Анну, а в противном случае грозил пойти на Константинополь

Не то чтобы повелители Империи очень испугались варварской дружины, но хлопот Владимир мог причинить им немало, государство было истощено войнами, да и казна оскудела. В общем, братья принялись уговаривать Анну согласиться на этот брак. Та, поплакав, приняла предложение. Но поставила условием крещение Владимира. Владимир легко согласился, поскольку к тому времени уже подумывал о принятии христианства и даже отправлял в Константинополь своих послов, которые вернулись, очарованные красотой православного Богослужения.

Владимир крестился в Корсуни, заключил брак с Анной по православному обряду, а в качестве вена (свадебного дара) отдал братьям-императорам взятый им с бою город.

Анна приехала на Русь, конечно же, с большой свитой, в которой были и священники, и ученые мужи, и архитекторы, и разная челядь, которая должна была организовать ей жизнь хотя бы в некоторой степени напоминающую ту, к которой она привыкла в пышном Константинополе.

И, первым делом, взялась образовывать мужа. Тот оказался послушным учеником. Вообще, судя по поступкам, описанным в летописи, Владимир до крещения и после – просто два разных человека. Летописец относит это на счет благотворного влияния христианства. Но, думается, не обошлось и без влияния жены – красивой, образованной, утонченной византийской принцессы.

Приехав в Киев, Владимир принялся за преобразования. В столице Руси началось масштабное строительство храмов и дворцов, князь учредил «учение книжное», то есть, школу для отпрысков знатных семей, при дворе началось летописание. Можно говорить даже о смягчении нравов. Пылкий и страстный, как все неофиты, Владимир затеял было отменить смертные казни, но его убедили, что для подобных мер еще не пришло время.

Можно говорить даже о смягчении нравов. Пылкий и страстный, как все неофиты, Владимир затеял было отменить смертные казни, но его убедили, что для подобных мер еще не пришло время.

И, разумеется, Анна ввела при киевском дворе византийскую моду. Отныне и на многие века вперед русская знать стала одеваться так, как это было принято в Константинополе.

Кратко о сути и направлениях внешней политики

Целью внешней политики Владимира I Святославича было расширения влияния Киева во всех направлениях: конфликты с Польшей за пограничные земли и племена, походы на Волжскую Булгарию и хазар, борьба с печенегами и отношения с Византией — действия великого князя были устремены к границам государства из его центра, Киева.

В отличии от отца, Святослава Игоревича, князь Владимир чаще использовал дипломатию и при осуществлении вторжений в чужие земли предпочитал не заводить войска глубого в территорию противника, как результат — итоги его внешнеполитических едйствий были более стабильны, нежели у предшественника. В последние годы новый польский князь Болеслав I попытался было воевать с Владимиром, но вскоре был заключён мир, подкреплённый династическим браком между сыном киевского князя Святополком и неизвестной по имени дочерью Болеслава.

В последние годы новый польский князь Болеслав I попытался было воевать с Владимиром, но вскоре был заключён мир, подкреплённый династическим браком между сыном киевского князя Святополком и неизвестной по имени дочерью Болеслава.

Внешняя политика Владимира I Святославича — карта с направлениями походовПодробнее о внешней политике

Последние годы правления

На финальном этапе своей политической жизни князь уже не совершал походы сам — командование дружиной было поручено воеводам и любимому сыну Борису. В 1014 году сразу два его сына, Святополк и Ярослав, восстали против Владимира: Ярослав отказался выплачивать положенный от Новгорода налог в 2000 гривен, а Святополка Владимир приказал бросить в темницу по подозрению в подготовке переворота. Вместо со Святополком под арест была направлена его жена, дочь Болеслава I, и приехавший вместе с ней польский епископ — целью заключённого ранее династического брака было не столько подтверждение мира между Русью и Польшей, сколько перехват власти из рук стареющего Владимира. Это вполне соответствует характеристике Боласлава от немецкого хрониста и епископа Титмара Мерзебургского, подчёркивающегот «лисью изворотливость» польского князя«Хроника Титмара Мерзебургского.

Это вполне соответствует характеристике Боласлава от немецкого хрониста и епископа Титмара Мерзебургского, подчёркивающегот «лисью изворотливость» польского князя«Хроника Титмара Мерзебургского.

Владимир собирался было пойти на Ярослава войной, однако уже был слишком стар и не смог отправиться из-за случившейся болезни. Тем временем от пограничных застав прибыли вести о приближающихся печенегах и князь приказал сыну Борису вместе с великокняжеской дружиной отправиться на перехват кочевников.

Смерть и последствия

Владимир I Святославич умер 15 июля 1015 года, в своей загородной резиденции Берестове, под Киевом. Практически сразу после смерти князя началась вторая междоусобица на Руси — его сыновья начали бороться друг с другом за власть. Сначала киевский стол смог захватить Святополк Окаянный, согласно летописи пославший убийц к трём своим братьям: Борису, Глебу и Святославу Древлянскому.

Затем, после нескольких лет противостояния Ярослав Мудрый смог в 1019 году изгнать Святополка, и сам утвердился в Киеве, но был вынужден отстаивать свою власть в конфликтах с племяником Вячеславом Брячиславичем и братом Мстиславом Тмутараканским. Окончательный мир наступил лишь в 1026 году.

Окончательный мир наступил лишь в 1026 году.

Схема — вторая усобица на РусиМеждоусобица детей Владимира I

Биография

Ингигерда, принцесса Швеции, должна была выйти замуж за короля Норвегии Олафа II — в качестве гарантии мира между Швецией и Норвегией в соответствии с решением тинга в Уппсале в 1017 году. Свадьба должна была состояться осенью на границе двух государств на берегу реки Эльв. В соответствии с достигнутыми соглашениями осенью 1018 года Олаф II прибыл на границу для свидания с невестой и её отцом, но их там не оказалось. Отправленные в Швецию гонцы привезли неутешительное известие: ещё летом к Олафу Шётконунгу прибыли послы от новгородского «Конунга Ярицлейва», шведский король выдал свою дочь за будущего Киевского князя и правителя Руси Ярослава (Мудрого), сына Владимира Святославича, который княжил тогда в Новгороде. Олаф II женился на сводной сестре Ингигерды Астрид.

В Новгород Ингигерда прибыла летом 1019 года.

Судя по «Сагам об Олафе Святом» Снорри Стурлусона, по брачному договору принцесса Ингигерда получила в приданое город Альдейгаборг (до 1703 года Ладога, ныне село Старая Ладога) с прилегающими землями, которые, согласно гипотезе А. М. Шёгрена, на западе получили с тех пор название Ингрии (земли Ингигерды, по финскому произношению — «Инкеринмаа»), а посадником (ярлом) Ладоги (Альдейгаборга) по просьбе Ингигерды был назначен ярл Вестергётланда Рёгнвальд Ульвссон, её родственник по материнской линии.

М. Шёгрена, на западе получили с тех пор название Ингрии (земли Ингигерды, по финскому произношению — «Инкеринмаа»), а посадником (ярлом) Ладоги (Альдейгаборга) по просьбе Ингигерды был назначен ярл Вестергётланда Рёгнвальд Ульвссон, её родственник по материнской линии.

В «Пряди об Эймунде» о приданом Ингигерды не упоминается, есть лишь упоминание о том, что ярл Ронгвальд владел Альдегиоборгом и остался владеть им и после заключения мирного договора между Ярославом и Брячиславом.

В Новгороде Ингигерда перешла в восточный (православный) обряд под именем Ирина (созвучным с Ингигердой).

Ингигерда была второй женой Ярослава, так как первую супругу русского князя в 1018 году захватил в плен польский король Болеслав и вместе с сёстрами Ярослава навсегда увёз в Польшу. Предположительно, именно первая жена родила Ярославу сына Илью, умершего в детстве.

Русская церковь без Анны

Смерть Анны заметно ударила по молодой Русской церкви. В 1013 году пасынок Владимира Святополк, который претендовал на будущую верховную власть на Руси, женился на дочери Болеслава I – польского короля и политического оппонента киевских князей. Даже началась подготовка к созданию Туровской католической епархии. Однако Владимир не стал терпеть вызывающего поведения пасынка. Он арестовал Святополка, а католических миссионеров изгнал из страны.

Даже началась подготовка к созданию Туровской католической епархии. Однако Владимир не стал терпеть вызывающего поведения пасынка. Он арестовал Святополка, а католических миссионеров изгнал из страны.

Сын Владимира Ярослав Мудрый много внимания уделял религиозным вопросам. При нем была создана киевская митрополия, появился первый русский иерарх Илларион. Все эти события несколько затмили ту важную роль, которую сыграла Анна Византийская в христианизации Руси. Митрополит Илларион не любил греческого влияния на церковь и поэтому делал все, чтобы летописцы особо не распространялись о деятельности жены Владимира. Во многом именно с этим связана скудность русских источников, рассказывавших об Анне.

В христианстве

Икона «Святитель Николай Чудотворец (Дворищенский), с предстоящими благоверными князем Мстиславом и княгиней Анной Новгородскими и 12 клеймами обретения образа Святителя Николая». Первая треть XVIII века, Новгород.

Великая княгиня основала в Киеве первый женский монастырь во имя своей покровительницы — святой великомученицы Ирины и, по обычаю того времени, не только заботилась о монастыре, но и управляла им.

В 1045 году Ярослав и Ингигерда направились в Новгород из Киева на закладку Софийского собора.

По одной из версий, умерла в Новгороде 10 февраля 1050 года (или 1049—1051), а по другой:

- Овдовев в 1054 году, она постриглась в монахини под именем Анна и скончалась в Новгороде 10 февраля 1056 года, приняв перед смертью схиму. Постриг Ирины-Ингигерды был первым в великокняжеском доме, с него началась традиция пострижения русских князей и княгинь после исполнения ими долга правителей народа.

Церковное почитание погребенной в новгородском Софийском соборе княгини Анны, жены князя Ярослава Мудрого, установлено в 1439 году Новгородским архиепископом Евфимием II. Она принимается за мать святого князя Владимира Ярославича. Днями её памяти стали 10 (23) февраля и 4 (17) октября. Анна — небесная покровительница Великого Новгорода.

При возвращении Церкви в 1991 году Софийского собора Новгорода мощи святой Анны вновь стали доступны для поклонения верующих.

Также существует предположение, что Ингигерда и Анна — два разных лица. Возможно, первая жена Ярослава (до 1019; вероятно, Анна) в 1018 была захвачена в Киеве в плен польским королём Болеславом Храбрым вместе с сёстрами Ярослава и навсегда увезена в Польшу или умерла около 1018 года и похоронена в новгородском Софийском соборе, а Ингигерда, мать князя Владимира Ярославича, была второй женой князя Ярослава и по этой версии похоронена в Софийском соборе Киева в одной мраморной гробнице со своим мужем, но останков Ярослава и Ингигерды там пока .

Завидная невеста

Принцесса Анна родилась 13 марта 963 года буквально за два дня до смерти своего 24-летнего отца – императора Романа II. Причина трагического события, оставившего новорожденную девочку сиротой, так и осталась невыясненной. Большинство историков полагают, что правитель Византии был отравлен.

Мать принцессы, Феофано, была женщиной незнатного происхождения, армянкой по национальности. Помимо дочери у нее было двое сыновей от императора: Василий и Константин. После смерти мужа вдова вышла замуж за полководца Никифора Фоку, который занял византийский престол.

После смерти мужа вдова вышла замуж за полководца Никифора Фоку, который занял византийский престол.

К царице Феофано у некоторых исследователей неоднозначное отношение. Эту женщину называют коварной обольстительницей, которая очаровала сначала императора Романа II, а затем и Никофора Фоку. Считается, что в 969 году именно с подачи царицы произошел государственный переворот: Феофано посадила на византийский трон своего очередного любовника – Иоанна I Цимисхия. Однако он жениться на вдове императора не захотел. Видимо, опасался стать новой жертвой ее политических интриг.

Феофано с детьми была изгнана из столицы. Впрочем, политическая игра никогда не заканчивается. И через семь лет, в 976 году, после смерти Цимисхия представители Македонской династии вернули свой трон. А братья Анны – Василий II Болгаробойца и Константин VIII – стали соправителями. Заметим, что это большая редкость в истории человечества, когда один трон одновременно занимают два человека.

В возрасте 13 лет Анна стала завидной невестой, к которой начали свататься принцы и короли со всей Европы. Известно, что девушка получила прекрасное образование. Она была одной из самых образованных женщин своей эпохи. История сохранила ее прозвище – Руфа, что значит «рыжая».

Известно, что девушка получила прекрасное образование. Она была одной из самых образованных женщин своей эпохи. История сохранила ее прозвище – Руфа, что значит «рыжая».

В разные годы к представительнице знатного рода сватались германские и болгарские правители, но наиболее влиятельным и перспективным женихом Анны был, по мнению большинства историков, французский король Роберт II из династии Капетингов. Почему сватовство франков не увенчалось успехом, можно только догадываться.

Так или иначе, а самая завидная невеста Европы долго оставалась незамужней – до 25 лет, что по меркам Х века было уже поздно для вступления в брак.

Свадьба

Свадебная флотилия из трех кораблей была отправлена в Корсунь (ныне Херсонес на территории современного Севастополя). На борту, помимо Анны находились священники, которые должны были произвести обряд крещения. Князь Владимир лично встретил невесту и был поражен ее красотой. Жених, в свою очередь, также произвел на принцессу приятное впечатление.

Прибытие Анны Византийской

В главном храме Корсуня византийские священники крестили великого князя и нарекли новым именем Василий в честь одного из братьев невесты. Существует легенда, что Владимир, страдавший до этого болезнью глаз и почти ничего не видящий, сразу после обряда крещения прозрел и, вдохновившись Божьей благодатью, велел тут же креститься своей дружине и сопровождающим его боярам.

Крещение Владимира Святославовича

Там же состоялось и венчание 33-летнего Владимира и 25-летней Анны. Князь приказал вернуть братьям невесты все присланные подарки и сам отдал им завоеванный ранее Корсунь в качестве выкупа по русскому обычаю. Эта женитьба помогла князю Владимиру получить независимость от Константинополя и неограниченную власть над Русской церковью.

Сватовство Владимира

О том, как Анна Византийская вышла замуж за Владимира Киевского, больше всего известно благодаря “Повести временных лет”. Согласно этому документу, славянский князь отправился с войском в Крым, который принадлежал империи. На полуострове Владимир захватил важный город Корсунь. Рюрикович в письме пригрозил императору Василию, что нападет на Константинополь, если тот не выдаст за него свою младшую сестру.

На полуострове Владимир захватил важный город Корсунь. Рюрикович в письме пригрозил императору Василию, что нападет на Константинополь, если тот не выдаст за него свою младшую сестру.

Анна Византийская согласилась на брак, но при этом объявила о своем условии. Она потребовала, чтобы Владимир принял крещение по православному греческому образцу. Для жителей империи славяне были дикими язычниками из северных степей. В тогдашних греческих летописях их даже называли таврами и скифами.

Организация переезда Анны затянулась на несколько месяцев. Братья-императоры надеялись, что они смогут выиграть время и предложить Владимиру другие условия. Однако славянский князь твердо настаивал на своем. Для пущей убедительности он снова пообещал отправиться с войском в столицу империи. Когда новости об этой угрозе пришли в Константинополь, Анну в спешном порядке посадили на корабль.

Крещение Руси

Князя Владимира стали называть Святым и Крестителем Руси только после его женитьбы на Анне Византийской. Эта женщина, не имевшая возможности распоряжаться собственной судьбой, во многом определила дальнейший путь развития нашей страны. Если раньше в каждой местности молились своим богам, то после крещения Руси, инициатором которого был киевский князь, появилась общая для всех православная религия, объединившая народ.

Эта женщина, не имевшая возможности распоряжаться собственной судьбой, во многом определила дальнейший путь развития нашей страны. Если раньше в каждой местности молились своим богам, то после крещения Руси, инициатором которого был киевский князь, появилась общая для всех православная религия, объединившая народ.

Анна Византийская немало сделала для распространения христианства на Руси. Вместе с ней в страну приехали ученые-богословы, священники, архитекторы и мастера. По инициативе княгини было построено несколько храмов, в том числе и церковь Пресвятой Богородицы в Киеве. Это религиозное сооружение чаще называют Десятинной церковью, поскольку на ее содержание направлялась одна десятая часть казны киевского князя. Владимир Святой советовался со своей супругой при решении различных религиозных вопросов.

Византийская архитектура оказала большое влияние на русское зодчество. А распространение христианства привело к созданию знаменитой кириллицы, которой – пусть и в измененном виде – мы пользуемся до сих пор. И во всем этом есть заслуга княгини Анны.

И во всем этом есть заслуга княгини Анны.

Она умерла в 1011 году, когда ей было 48 лет. Причиной смерти большинство историков считают инфекционное заболевание, в то время эпидемии уносили тысячи жизней. Киевский князь скончался через четыре года. Они оба были похоронены в Десятинной церкви.

Информации о детях этой супружеской пары не сохранилось. Одни источники утверждают, что их не было вовсе. В других сказано, что супруга короля Польши Казимира I – Мария – и была дочерью Владимира I и Анны Византийской.

Рогнеда

Из всех жен Владимира можно выделить двух, особенно ярко характеризующих две стороны его противоречивой натуры: необузданного и жестокого варвара до крещения и столь же пылкого и не ведающего компромиссов неофита-христианина, получившего в крещении имя Василий. Речь о дочери полоцкого князя Рогнеде и сестре византийского императора Анне.

К Рогнеде Владимир посватался совсем молодым. Он был к тому времени уже женат, но для язычника это не было препятствием, ведь как уже говорилось, наши предки до принятия христианства были полигамны.

Рогнеда предпочла его брата Ярополка, а Владимира отвергла, сказав: «не хочу розути робичича». Важнейшей частью свадебного обряда у славян был момент, когда молодая в знак покорности разувала жениха. Так вот, гордая Рогнеда становиться на колени и снимать обувь с «робичича» не пожелала.

Но Владимир Святославич был не из тех, кто удовлетворится подобным ответом. Он явился с дружиной в Полоцк, сжег город, изнасиловал Рогнеду на глазах её родителей, а затем убил отца, мать и братьев Рогнеды. Бедняжка, наверное, была бы рада тоже погибнуть, но жестокий киевлянин обрек ее на другую участь. Он сделал ее своей законной женой, и она вынуждена была нести узы этого постылого брака и рожать князю детей.

Впрочем, гордый нрав Рогнеды все же давал о себе знать. Как-то, в один из приездов Владимира, когда князь уснул на ложе любви, Рогнеда вознамерилась зарезать спящего повелителя. Но разве может женщина справиться с таким закаленным воином, каким был Владимир?

Он мгновенно проснулся и поймал руку с занесенным кинжалом. Разгневавшись, он приказал жене готовиться к смерти. При этом казнить Рогнеду он решил с варварской изощренностью. Князь приказал Рогнеде нарядиться, как для свадьбы и ждать его, сидя на брачном ложе. Не желаешь, дескать, с князем жить как покорная жена, так со смертью тебя сочетаю! Рогнеда послушно выполнила все условия супруга, но успела поговорить с Изяславом, своим семилетним сыном от Владимира.

Разгневавшись, он приказал жене готовиться к смерти. При этом казнить Рогнеду он решил с варварской изощренностью. Князь приказал Рогнеде нарядиться, как для свадьбы и ждать его, сидя на брачном ложе. Не желаешь, дескать, с князем жить как покорная жена, так со смертью тебя сочетаю! Рогнеда послушно выполнила все условия супруга, но успела поговорить с Изяславом, своим семилетним сыном от Владимира.

И вот, дыша гневом и яростью, Владимир переступает порог горницы, где ждет его Рогнеда, обнажает меч, и тут навстречу ему шагает мальчик, тоже с мечом в руках. Он еще маленький, и меч еще слишком тяжел для его рук. Но малыш храбро говорит Владимиру: «Мнишь, ты един зде, отче?» (Ты думаешь, ты один здесь, отец?). И жестокий воин, варвар, воспитанный в варяжской дружине …отступил перед ребенком. Опустив свой меч, он только и смог сказать: «Хто мнил тя зде?» (Кто же думал, что ты здесь?).

В общем, князь Рогнеду простил. И, судя по тому, что после Изяслава она родила мужу еще двух сыновей, один из них – знаменитый Ярослав Мудрый, и двух дочерей, дальнейшая семейная жизнь вполне заладилась.

Дети Нарышкиной

Пётр

Петр

Основная статья: Пётр I

Пётр Алексеевич (30 мая (9 июня) — 28 января (8 февраля) ) — российский император, младший сын Алексея Михайловича.

Причина, по которой он получил имя «Пётр», не ясна, возможно, в качестве «эвфонического соответствия имени брата», так как он родился день в день с Фёдором”. Оно не встречалось ни у Романовых, ни у Нарышкиных, и даже Рюриковичей в московской династии последним представителем был Пётр Дмитриевич, умерший в 1428 году.

Оставил потомство (см. Дети Петра I). Погребён в Петропавловском соборе Петербурга.

Наталья

Наталья

Основная статья: Наталья Алексеевна (царевна)

Царевна Наталья Алексеевна (22 августа (1 сентября) — 18 () июня ) — единственная выжившая дочь царицы Натальи Кирилловны Нарышкиной и полнородная сестра Петра I.

Получила имя в честь своей матери Натальи Нарышкиной.

Скончалась в 43-летнем возрасте, незамужней, в царствование своего брата Петра. Была похоронена в Петербурге, в Александро-Невской лавре на Лазаревском кладбище, перезахоронена в Благовещенской церкви той же лавры.

Феодора

| Феодора Алексеевна | |

|---|---|

| Рождение | 4 сентября Москва |

| Смерть | 28 ноября там же |

| Место погребения | Вознесенский монастырь → Архангельский собор |

| Род | Романовы |

| Отец | Алексей Михайлович |

| Мать | Наталья Нарышкина |

| Супруг | нет |

| Дети | нет |

| Медиафайлы на Викискладе |

Царевна Феодора Алексеевна (Федора) (4 сентября , Москва — 28 ноября , там же) — царевна, третий ребёнок и последняя дочь царя Алексея Михайловича и его второй жены Натальи Кирилловны Нарышкиной.

Как считает Е. В. Пчелов, получила женское имя «Феодора», нетипичное для Романовых, как парное к мужскому имени «Феодор», которое носил её старший брат, наследник престола Федор Алексеевич. Была крещена патриархом Иоакимом в Чудовом монастыре.

Умерла в детстве. Была погребена в Вознесенском монастыре в Московском Кремле, после его разрушения большевиками останки, вместе с прочими были перенесены подземную палату южной пристройки Архангельского собора, где находятся и сейчас.

Надпись на крышке саркофага повторяет её: «Лета 7176 ноября в 28 день в среду в пятом часу нощи на память преподобного отца нашего исповедника Стефана Нового преставися раба божия благоверного царя и великого князя Алексея Михайловича всея великия и малыя и белыя Русии самодержца дщерь благоверная государыня царевна и великая княжна Феодора Алексеевна погребена декабря в 13 день».

Основательница Десятинной церкви

Есть много свидетельств того, что дочь византийского императора Анна стала основательницей Десятинной церкви в Киеве. Храм был посвящен Богородице, что намекает на то, что инициатором его создания была женщина. Анна хотела, чтобы новое здание имело привычную ей константинопольскую архитектуру.

Храм был посвящен Богородице, что намекает на то, что инициатором его создания была женщина. Анна хотела, чтобы новое здание имело привычную ей константинопольскую архитектуру.

Десятинную церковь часто сравнивают с двумя великими византийскими храмами – Влахернским и Фаросским. Она появилась рядом с дворцом Анны в Киеве. Климат этого города подходил греческой царевне гораздо больше, чем обстановка северного Новгорода, откуда был сам Владимир и где он провел свою юность. Его супруга редко покидала южную столицу. Туда из Херсона ей привозили богатые греческие дары с родины, которые пополняли собственную казну Анны. Из Крыма же приезжали византийские зодчие и мастера, помогавшие воплощать в жизнь проект новой Десятинной церкви.

Оцените статью:

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Как фильм «Викинг» искажает реальную историю Руси

Если история – это симптом, то картина «Викинг» — диагноз.

Перефраз оригинального эпиграфа кинопроекта «Викинг»

Положительных отзывов о тщательно распиаренной исторической картине, посвященной князю Владимиру Киевскому, практически нет. Однако поддаваться чьим-то мнениям, пусть и трендовым, до самоличного просмотра фильма глупо – увидеть раз много лучше, чем сотню раз услышать. Тем более что подготовка проекта «Викинг» заняла прорву времени (8 лет) и денег (миллиард с четвертью). Сейчас же, после просмотра картины, самое время разобрать причины ее неприятия большинством зрительской аудитории.

Картина «Викинг» своим названием даже близко не намекает на участие в ней Владимира Киевского

Начну с разбора сюжетной линии «Викинга», затем перейду к обоснованию оценки результата этого проекта. По мере движения по сценам фильма, постараюсь связать их с реальной историей Древней Руси, в том числе отраженной в монументальной хронике «Повесть временных лет» и иных летописных источников. Авторы кинопроекта о князе Владимире утверждали в многочисленных интервью, что картина создавалась строго по хроникам русской истории – что же, посмотрим. Каждая сцена будет описана ниже двояко – как события показаны в фильме (с пометкой «киноверсия») и как они развивались на самом деле (в заголовке будет слово «реально»), по сведениям русских летописей и иноземных исторических материалов.

Каждая сцена будет описана ниже двояко – как события показаны в фильме (с пометкой «киноверсия») и как они развивались на самом деле (в заголовке будет слово «реально»), по сведениям русских летописей и иноземных исторических материалов.

Охота на тура с трагическими последствиями (киноверсия)

Олег Святославич, древлянский князь, охотится за подарком для Рогнеды, дочери князя Рогволда Полоцкого. Проявляя богатырскую удаль (иначе не объяснить сцену), Олег намерен зарубить гигантского зверя боевым топором – ему это удается. Но право на добычу Олега оспаривают дружинники его старшего брата, Ярополка Киевского. В ярости Олег убивает старшего дружинника Ярополка и гонится за его оставшимися людьми по лесу, чтобы скрыть факт преступления от брата.

Гибель князя Олега Древлянского во рву

Вылетев из леса, погоня сталкивается с крупным отрядом дружинников и князем Ярополком в качестве их предводителя. Князю Олегу не приходит иного в голову, как бежать в Полоцк, надеясь на защиту стен города и воинов будущего тестя. Но Рогволд не намерен участвовать в междоусобной схватке братьев-князей, он приказывает запереть городские ворота. Всадник Олег не удерживается на узком мосту, падает в ров и напарывается на колья… Вину за смерть брата Ярополк возлагает на Свенельда, воеводу дружинников Олега. Но зарубить старого варяга не так просто – хитер. В итоге он жив, у назначенного помощником палача Блуда нет кисти руки, а у Ярополка – нет права рубить голову Свенельду второй раз. Бывшие воины дружины Олега выезжают из города и исчезают в заснеженной дали…

Но Рогволд не намерен участвовать в междоусобной схватке братьев-князей, он приказывает запереть городские ворота. Всадник Олег не удерживается на узком мосту, падает в ров и напарывается на колья… Вину за смерть брата Ярополк возлагает на Свенельда, воеводу дружинников Олега. Но зарубить старого варяга не так просто – хитер. В итоге он жив, у назначенного помощником палача Блуда нет кисти руки, а у Ярополка – нет права рубить голову Свенельду второй раз. Бывшие воины дружины Олега выезжают из города и исчезают в заснеженной дали…

Реальное начало междоусобной войны между Святославичами

События сюжета происходят в 975-977 годах.

Рассмотрим, говоря мягко, исторические неточности этой сцены. Прежде всего, воевода Свенельд не служил Олегу, его господином был прежде Святослав, а затем его старший сын – Ярополк Киевский. Причем старшим киевских дружинников, с которыми охотники князя Олега по сюжету фильма встретились в лесной чаще, был как раз сын Свенельда – Лют. Именно Люта Олег убил зимой 975 года при охоте на тура, именно за это Свенельд требовал у Ярополка наказания для древлянского князя.

Именно Люта Олег убил зимой 975 года при охоте на тура, именно за это Свенельд требовал у Ярополка наказания для древлянского князя.

Летописная история начала междоусобицы сыновей князя Святослава

И, верно, князь Олег упал в ров перед городской стеной, где и погиб, только случилось это событие спустя два года от охоты на тура и убийства Люта – в 977 году. И злополучный ров был не у стен Полоцка (современная Белоруссия), а у древлянского города Овруч (современная Украина), в котором Олег княжил. Вообще, по сведеньям из древнерусских летописей к Рогнеде Полоцкой сватался не князь Олег, а его старший брат Ярополк. Кстати, мать у Ярополка и Олега была одна, ее имя – Предслава, угорская княжна.

Сватовство Владимира Новгородского к Рогнеде (киноверсия)

Под руководством и поддержкой воеводы Свенельда, князь Владимир Святославич намеревается отомстить за смерть брата Олега – он обязан убить Ярополка по какому-то «закону викингов». По дороге в Киев с отрядом наемников-варяг, молодой князь решает засватать в жены себе дочь князя Рогволда Полоцкого. Однако его позиция среди сыновей покойного киевского князя Святослава Игоревича наиболее слаба по происхождению. Владимир хоть и признан своим отцом, но рожден от рабыни. Упрямая Рогнеда так и заявляет – не хочу за сына рабыни замуж идти. Причем говорит это прямо в лицо Владимиру, стоящему в окружении нанятой им армии варягов.

Однако его позиция среди сыновей покойного киевского князя Святослава Игоревича наиболее слаба по происхождению. Владимир хоть и признан своим отцом, но рожден от рабыни. Упрямая Рогнеда так и заявляет – не хочу за сына рабыни замуж идти. Причем говорит это прямо в лицо Владимиру, стоящему в окружении нанятой им армии варягов.

Князь Владимир «женится» на Рогнеде

В бешенстве новгородский князь приказывает варягам атаковать Полоцк. Осторожный Свенельд пробует урезонить молодого властителя, но тот не отступает от идеи силового «сватовства». Владимир с интересом наблюдает, как часть варягов пьют некий напиток, придающий силы – он тоже выпивает немного. Оборона князя Рогволда сломлена, Полоцк захвачен, как и Рогнеда с ее братом и родителями. Далее происходит некрасивая сцена 18+, означающая, что Владимир берет Рогнеду замуж насильно. Его малоприятное поведение объясняется сценаристами и режиссером «Викинга», как совершенное под влиянием напитка берсеркеров. Опьяненная быстрой победой армия Владимира Святославича направляется к стенам Киева…

Реальная хроника «сватовства» князя к Рогнеде Полоцкой

Период исторических событий, рассмотренных в сюжете – 977-978 годы.

Согласно летописной «Повести временных лет» Владимир был младшим сыном Святослава Игоревича. Однако он получил от отца в княжении богатый торговый город – Новгород, в то время как Олегу досталась малодоходная Древлянская земля. Некоторые историки считают, что Владимир в действительности был средним Святославичем, не младшим. Он был в некотором роде бастардом – сыном милостницы (рабыни) Малуши (или Малки), ключницы княгини Ольги. С младенческих лет Владимир рос в Киеве под опекой бабушки, его наставником был воевода Добрыня, родной брат Малуши и, соответственно, дядя младшего (или среднего?) княжеского сына.

Узнав о смерти древлянского князя Олега Владимир понимает, что следующим Ярополк Киевский атакует его вотчину – Новгород. Он бежит на северо-запад, в варяжские земли вместе с наставником Добрыней, небольшой дружиной и княжеской казной. Новгород и Древлянская земля переходят под контроль Ярополка, тот назначает своих посадников на руководство и становится великим князем всей Древней Руси – княжеств Киевского, Новгородского и Древлянского (на тот момент это вся территория государства).

Владимир Новгородский с наемными варягами идет войной на брата Ярополка

Зимой 978 года Владимир с воеводой Добрыней и с нанятым войском варяг, кривичей и чуди появляется у стен Новгорода, разбивает небольшую дружину посадника, назначенного князем Ярополком, и возвращает себе новгородское княжение. Желая закрепить свое династическое положение (все же его мать – рабыня), он сватается к дочери князя Рогволда Полоцкого. Но Ярополк также ведет переговоры о браке с Рогнедой Полоцкой, рассчитывая усилить свою власть в землях Руси и победить брата.

Князь Рогволд (скандинавское имя – Рёгнвальд), очевидно внук или правнук ярла викингов Рёгнвальда Эйстейнссона, предлагает дочери сделать выбор между сыновьями Святослава. Рогнеда (скандинавское имя – Рагнхильд) гордо заявляет, что не пойдет замуж за сына рабыни (в летописной формулировке – робичича), выбрав тем самым Ярополка. Однако воевода Добрыня не согласен на гарантированный проигрыш в междоусобной борьбе – он приводит армию племянника к Полоцку и наносит тяжелый урон войску Рогволда в полевом бою. Полоцкий князь с остатками дружины бежит внутрь городских стен, надеясь отсидеться и дождаться подкрепления от Ярополка Киевского. Но варяги Добрыни проламывают стену с разных сторон города – Рогволд, его жена, сыновья и дочь захвачены в плен.

Полоцкий князь с остатками дружины бежит внутрь городских стен, надеясь отсидеться и дождаться подкрепления от Ярополка Киевского. Но варяги Добрыни проламывают стену с разных сторон города – Рогволд, его жена, сыновья и дочь захвачены в плен.

Добрыня, воевода, наставник и дядя Владимира Киевского

Добрыня советует Владимиру немедленно стать мужем Рогнеды, прямо на глазах ее отца, матери и братьев. Молодой князь так и поступает, насилуя девушку перед всеми дружинниками. Затем, как утверждает летопись, Владимир зарубил Рогволда, а его варяги убили мать и братьев Рогнеды. Город Полоцк был ограблен и сожжен дотла. Дерзкий, непокорный характер Рогнеды понравился Владимиру, он решает взять ее с собой и сделать настоящей женой, дает новое имя – Горислава.

Захват Киева и Ирины, убийство Ярополка (киноверсия)

На драккарах армия молодого князя Владимира прибывает к Киеву. Высадившись и ворвавшись в город, они видят, что Ярополка и его дружины нет – бежали. Новая группа варягов, прибывшая драккарами по Днепру на поддержку новгородскому князю, приводит с собой небольшой византийский корабль, ими захваченный по пути. На корабле том была беременная Ирина, жена Ярополка, пытавшаяся сбежать от междоусобицы в Византию. Теперь она – заложник, чему крайне рад воевода Свенельд и, по непонятной толком причине, недоволен Владимир.

На корабле том была беременная Ирина, жена Ярополка, пытавшаяся сбежать от междоусобицы в Византию. Теперь она – заложник, чему крайне рад воевода Свенельд и, по непонятной толком причине, недоволен Владимир.

Захват Ирины Киевской варягами князя Владимира

Свенельд находит иуду в окружении Ярополка – воеводу Блуда. Того самого, что потерял кисть руки при неудачной казни Свенельда в первой серии сцен фильма. Блуд должен уговорить Ярополка на переговоры с Владимиром, за что последний обещает вернуть супругу киевского князя Ирину. Несмотря на сопротивление верного бывшему киевскому князю дружинника Варяжко, Ярополк соглашается встретиться с братом в Киеве.

Далее следует сцена убийства старшего брата варягами Владимира. Свенельд предлагает Ярополку безоружным и без своей охраны войти в княжеский дом, где его ждет такой же безоружный младший брат. Варяжко настойчиво пытается отговорить князя, поскольку ожидает засады, но Ярополк не слушает дружинника – следует внутрь дома. Он видит Владимира на втором этаже, тот одет лишь в холщевую рубаху и снимает перевязь с мечом на глазах киевского князя. Младший брат протягивает старшему игрушку – кораблик, который он в детстве украл у Ярополка и обвинил в этом Олега.

Младший брат протягивает старшему игрушку – кораблик, который он в детстве украл у Ярополка и обвинил в этом Олега.

Смерть от варяжских мечей Ярополка Киевского

Владимир зовет брата подняться к нему по лестнице. Ярополк, защищенный тяжелыми доспехами, медленно проходит первые ступени. Скрывающиеся за лестницей варяги убивают Ярополка, пронзая его тело узкими ножами в незащищенные броней подмышки. Поняв, что князь убит, Варяжко с небольшим числом дружинников Ярополка бежит из Киева. Он обещает отомстить вероломному Владимиру и громогласно требует выдать ему жену Ярополка, беременную сыном…

Реальные обстоятельства убийства старшего брата и захвата полной власти Владимиром

Период исторической хроники – 978 год.

В летописях, описывающих события этого года и следующих лет, не упоминается воевода Свенельд. Вероятно, пожилой воевода двух князей к этому времени умер. Место воеводы при Ярополке занял тысяцкий Блуд. Киевский князь встревожен новостями о варяжском войске Владимира, он ищет способы победить в междоусобице. Воевода Блуд советует Ярополку уйти из слабо защищенного Киева, увести дружину в небольшую, но надежную крепость в городке Родень. Тем более что существует большая вероятность мятежа киевлян – у Ярополка жена ромейка-христианка, а простой народ отчаянно сопротивляется переходу в византийскую веру и может поддержать язычника Владимира. Князь соглашается с Блудом.

Воевода Блуд советует Ярополку уйти из слабо защищенного Киева, увести дружину в небольшую, но надежную крепость в городке Родень. Тем более что существует большая вероятность мятежа киевлян – у Ярополка жена ромейка-христианка, а простой народ отчаянно сопротивляется переходу в византийскую веру и может поддержать язычника Владимира. Князь соглашается с Блудом.

Ярополк в окружении воеводы Блуда и дружинника Варяжко

В середине зимы 978-го войска князя Владимира занимают незащищенный Киев. Не обнаружив Ярополка с дружиной, практически вокняженный Владимир Киевский выясняет через лазутчиков, где прячется его старший брат. Он осаждает город Родень с февраля 978-го, рассчитывая заморить его защитников голодом – дружина у Ярополка большая, хорошо вооруженная и подготовленная. Поэтому Владимир побаивается идти на стены Роденя приступом, предпочитая долгую осаду.

Ярополк выходит из ворот крепости и его, по сигналу Добрыни, убивают варяги

Запасов в небольшом городке немного, они быстро заканчиваются. Перспектива голода вынуждает Ярополка искать дипломатические пути выхода из ситуации, в чем его активно поддерживает воевода Блуд. Старший сын Святослава не знает, что Блуд подкуплен Добрыней и служит Владимиру. Ярополку обещано, что младший брат не хочет его смерти – лишь переговоров. И хотя младший дружинник и верный друг Варяжко пытается отговорить князя от безоружной встречи с вероломным Владимиром, Ярополк в одиночку выходит за ворота крепости Роденя. По сигналу Добрыни два крепких варяга одновременно пронзают тело киевского князя копьями в незащищенные доспехом подмышки. Живых братьев, способных заявить права на Киев, больше нет. Так, 11 июня 978 года, сын рабыни становится великим князем Древней Руси.

Перспектива голода вынуждает Ярополка искать дипломатические пути выхода из ситуации, в чем его активно поддерживает воевода Блуд. Старший сын Святослава не знает, что Блуд подкуплен Добрыней и служит Владимиру. Ярополку обещано, что младший брат не хочет его смерти – лишь переговоров. И хотя младший дружинник и верный друг Варяжко пытается отговорить князя от безоружной встречи с вероломным Владимиром, Ярополк в одиночку выходит за ворота крепости Роденя. По сигналу Добрыни два крепких варяга одновременно пронзают тело киевского князя копьями в незащищенные доспехом подмышки. Живых братьев, способных заявить права на Киев, больше нет. Так, 11 июня 978 года, сын рабыни становится великим князем Древней Руси.

Реставрация язычества и оборона Киева (киноверсия)

Решив проблему старшего брата, Владимир принимается за укрепление Киева. Первым делом он восстанавливает старое капище, подняв из ямы зарытого в ней прежним правителем (вероятно, Ярополком) истукана Перуна. Молодой князь заявляет намерение полностью восстановить атрибуты веры предков и своего отца Святослава, что приветствуется киевлянами и Рогнедой. Над капищем вновь поднимается дым жертвенников, старший волхв требует человеческих жертв – Перун голоден.

Над капищем вновь поднимается дым жертвенников, старший волхв требует человеческих жертв – Перун голоден.

Варяжко готовится мстить до конца

Однако жертвоприношения истукану должны подождать – к стенам Киева направляются конники печенегов, нанятые Варяжко. Бывший дружинник Ярополка намерен мстить и освободить княгиню Ирину. Как и Владимир, Варяжко находит поддержку своим планам в наемниках – в его руках казна Ярополка.

Первый бой происходит у деревянных стен Киева. Печенеги не жалеют стрел, пытаются пробить тараном ворота и взобраться на стены по легким осадным лестницам. Но Владимир подготовился – он приказывает запустить со стен зажженные деревянные колеса, щедро смазанные смолой. Трава у стен Киева, как и сами стены, загорается. Войско печенегов отступает, великий князь празднует победу. Самое время для жертвоприношений.

Федор и Иоанн за несколько минут до их смерти

Волхвы Перуна требуют на жертву ребенка, киевляне бросают жребий – чей ребенок станет усладой истукану. Причем в жеребьевке обязаны участвовать все родители, включая исповедующих иные религии. Старший волхв указывает на жертву – ею должен стать Иоанн, сын варяга Федора. Этот варяжский воевода в недавнем бою (вторая сцена боя у стен Киева), в котором отказались участвовать бесплатно прочие наемные варяги, очень помог победить. А тут его сына собираются сжечь на капище. Федор пытается укрыть сына своим мечом, он ищет князя, чтобы тот отменил жеребьевку. Однако толпа, увлекаемая волхвами, преследует отца с сыном и ломает деревянную сторожевую башню, где те пытаются укрыться.

Причем в жеребьевке обязаны участвовать все родители, включая исповедующих иные религии. Старший волхв указывает на жертву – ею должен стать Иоанн, сын варяга Федора. Этот варяжский воевода в недавнем бою (вторая сцена боя у стен Киева), в котором отказались участвовать бесплатно прочие наемные варяги, очень помог победить. А тут его сына собираются сжечь на капище. Федор пытается укрыть сына своим мечом, он ищет князя, чтобы тот отменил жеребьевку. Однако толпа, увлекаемая волхвами, преследует отца с сыном и ломает деревянную сторожевую башню, где те пытаются укрыться.

Появляется князь, он в бешенстве от смерти воеводы, произошедшей на его глазах. Киевский князь разругивается с верховным волхвом. Рогнеда не понимает недовольства мужа – это ведь боги, им нужны жертвы. Отчаявшийся Владимир сближается с Ириной и ее духовником Анастасом, постепенно вовлекающими князя в христианскую веру…

Реальная хроника событий вскоре после вокняжения Владимира в Киеве

Примерный исторический период – 978-980 годы.

Великий князь Владимир Святославич восстанавливает язычество в Киеве, приказав снести существовавшую при Ярополке церковь и поставить на ее месте капище для шести славянских богов. Одновременно князь восстанавливает традицию человеческих жертвоприношений кумирам, стремясь повысить лояльность народа к своему правлению. В начале княжения Владимира случились первые христианские мученики – варяг Тур (Феодор) с сыном Утором (Иоанном).

Владимир Киевский на крыльце княжеского терема с видом на деревянных истуканов

Дружинник-христианин Феодор получил военную подготовку в Византии, в составе наемной варяжской стражи. За годы службы у басилевса он сменил языческую веру на греческое христианство. Вероятно в поисках более удачной военной карьеры, Феодор переходит на службу к Владимиру Киевскому, где считался одним из лучших бойцов князя.

Результат жеребьевки жреческо-боярского сословия, указавший на ребенка Феодора, преследовал очевидные цели – ослабить позиции варяжских наемников при княжеском дворе. Владимир не посмел бы отменить «волю богов», это грозило народной смутой. В результате оба «пришлых» варяга – отец и сын – были убиты. Поскольку волхвы и их идейные помощники из народа не осмеливались вступить в прямую схватку с опытным и хорошо вооруженным воином, намеренным защищать свой дом до конца, они подрубили опорно-фундаментные столбы жилой постройки.

Владимир не посмел бы отменить «волю богов», это грозило народной смутой. В результате оба «пришлых» варяга – отец и сын – были убиты. Поскольку волхвы и их идейные помощники из народа не осмеливались вступить в прямую схватку с опытным и хорошо вооруженным воином, намеренным защищать свой дом до конца, они подрубили опорно-фундаментные столбы жилой постройки.

Волхвы подрубают терем Феодора и Иоанна

Здание обрушилось, погребя под обломками Феодора и Иоанна. Бытует мнение, что именно упорное противостояние Феодора толпе языческих фанатиков (волю варяга укрепила вера) повлияло на князя Владимира, впоследствии насильно сменившего на Руси язычество на христианство.

Что же касается нападений наемных печенегов на Киев – в летописях информация об этих события сильно размыта. Все, что известно – Варяжко вел активную борьбу с князем Владимиром несколько лет подряд.

А супругу убитого брата Ярополка великий князь никому отдавать не собирался, себе оставил в качестве наложницы. Ее имя неизвестно. Однако именно ее сын Святополк Ярополчич (он же – Святополк Окаянный) спустя годы вступит в активную борьбу с сыновьями Владимира за власть в киевском княжестве и почти достигнет цели.

Однако именно ее сын Святополк Ярополчич (он же – Святополк Окаянный) спустя годы вступит в активную борьбу с сыновьями Владимира за власть в киевском княжестве и почти достигнет цели.

Поход на Корсунь за Анной Византийской (киноверсия)

Бывший дружинник Ярополка Варяжко намеревается убить князя Владимира в очередной раз, пользуясь его согласием выдать княгиню Ирину. Как только вдова бывшего киевского князя отплывает в Корсунь от пристани, на небольшой отряд великого князя нападают печенежские конники.

Князь Владимир прячется от Варяжко в Днепре

Владимир со Свенельдом пытаются спастись, прыгнув в сетчатую ловушку для ловли рыбы. При погружении под воду молодого князя охватывают благостные чувства, ассоциируемые им с крещением – очередной среди многих «прозрачный» намек на предстоящее добровольное обращение Владимира в христианство.