Особенности житийной литературы: 11. В чем состоит особенности жанра житий в литературе Киевской…

Содержание

11. В чем состоит особенности жанра житий в литературе Киевской…

11. В чем состоит особенности жанра житий в литературе Киевской Руси? Каковы типы жанров? Охарактеризуйте с этой точки зрения «Сказание о Борисе и Глебе» и «Житие Феодосия Печерского».

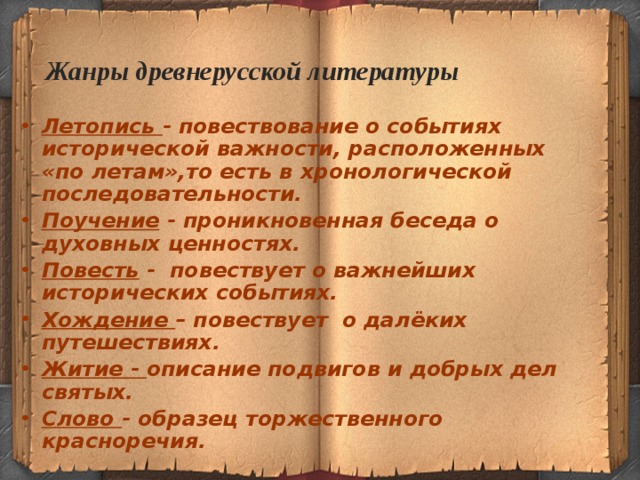

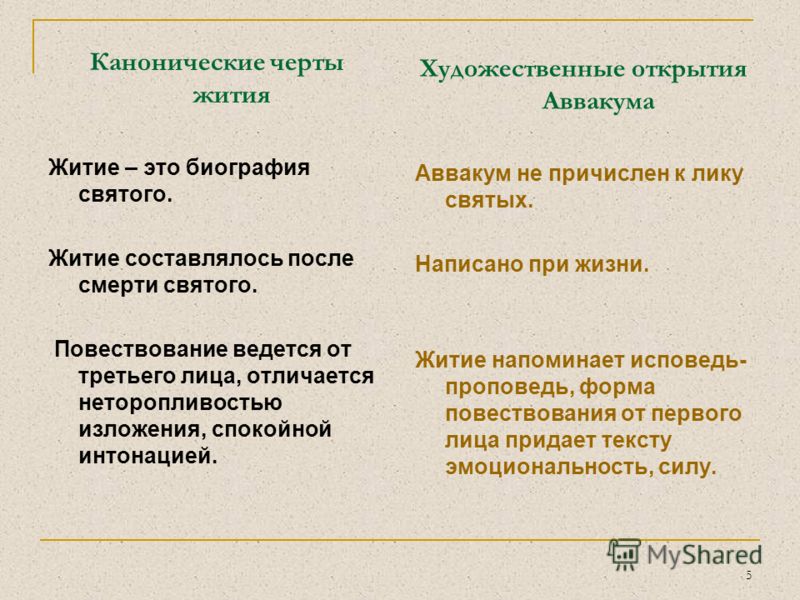

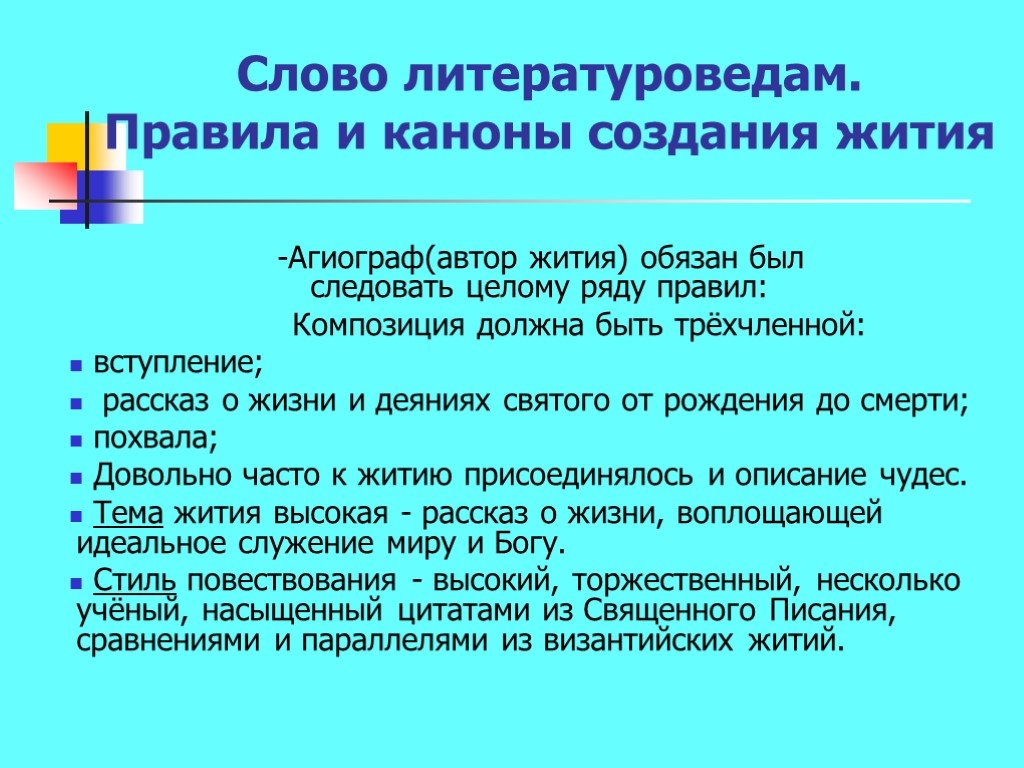

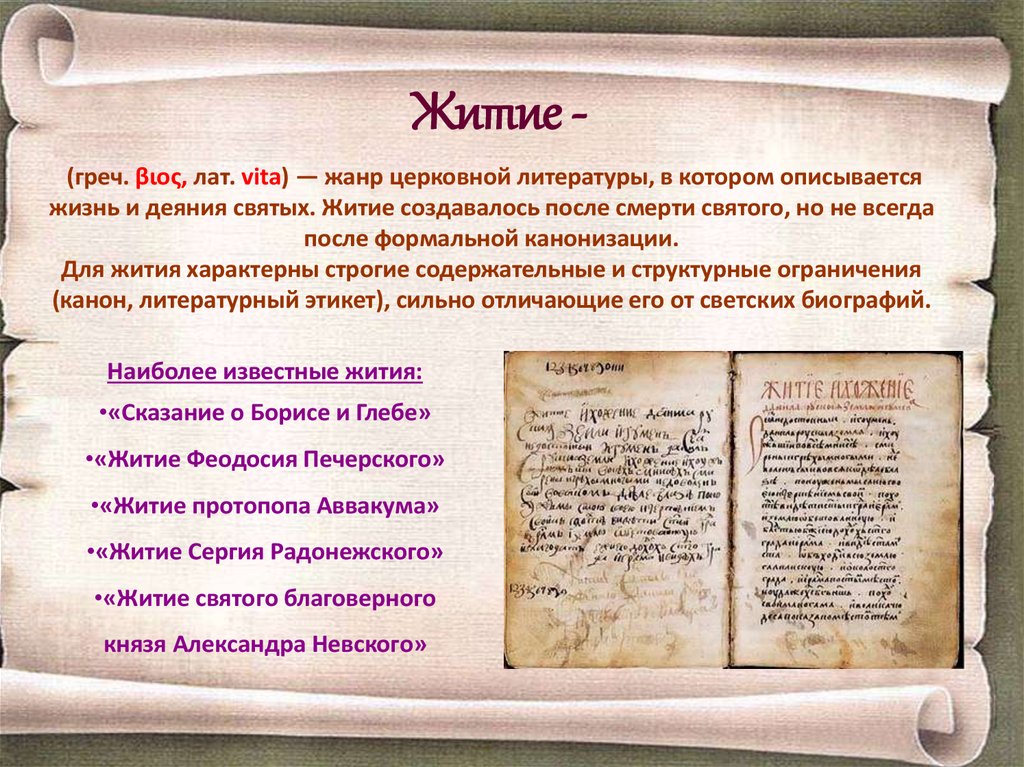

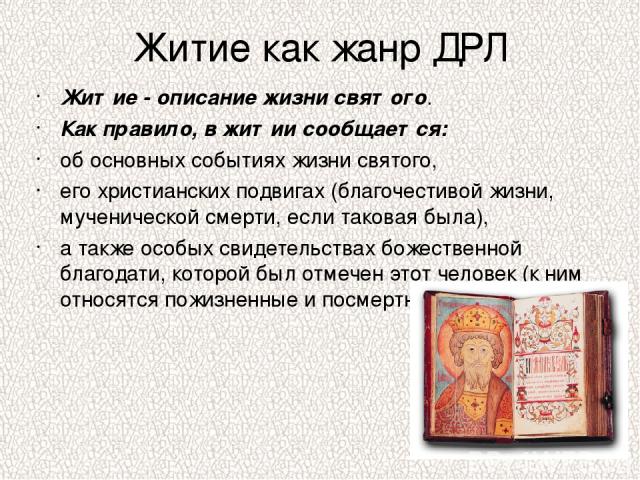

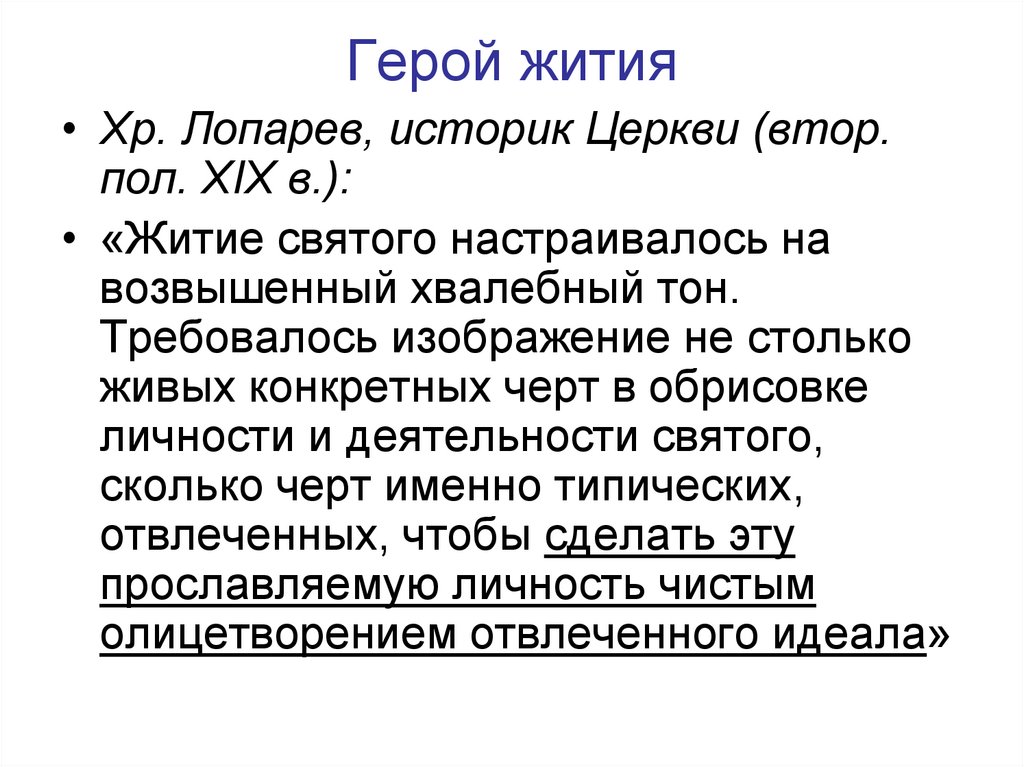

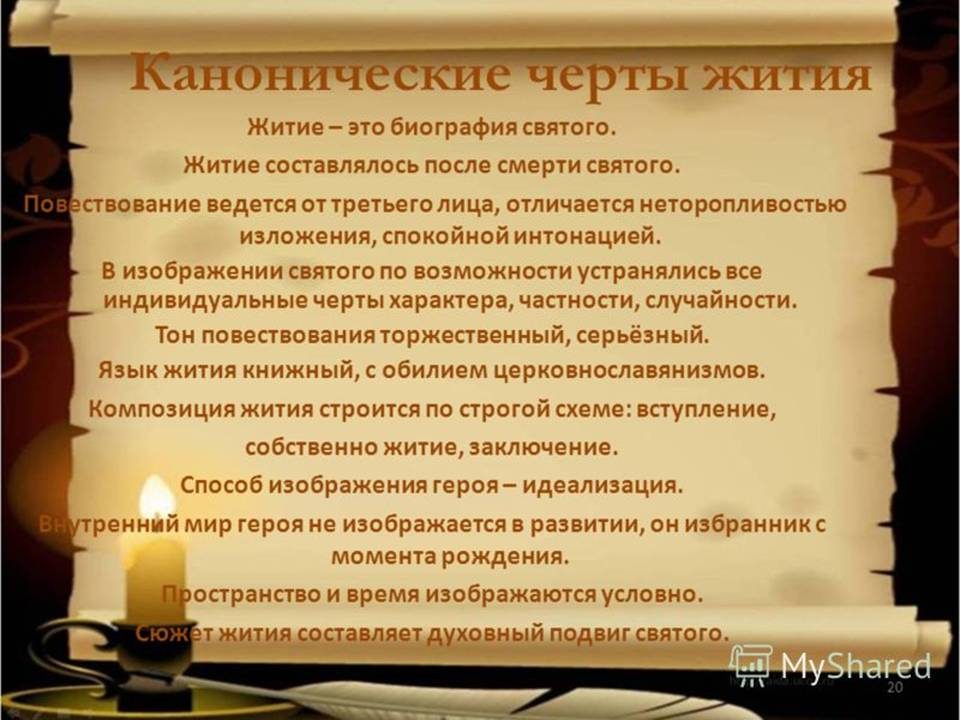

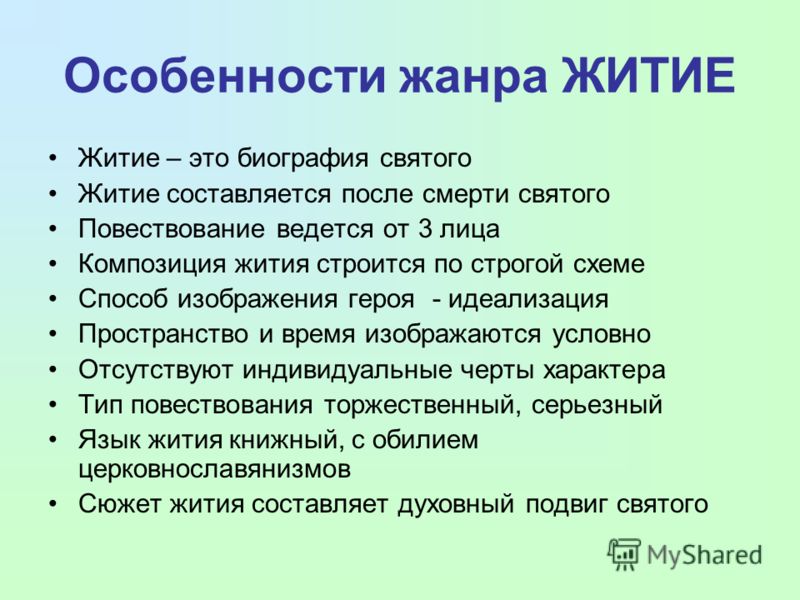

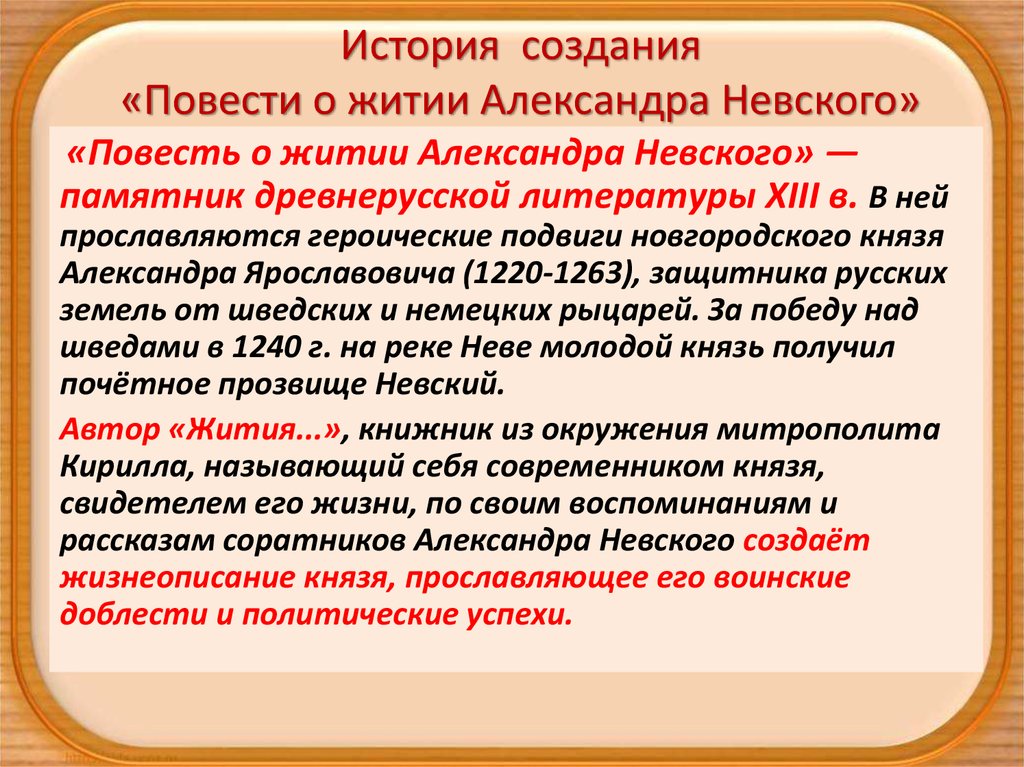

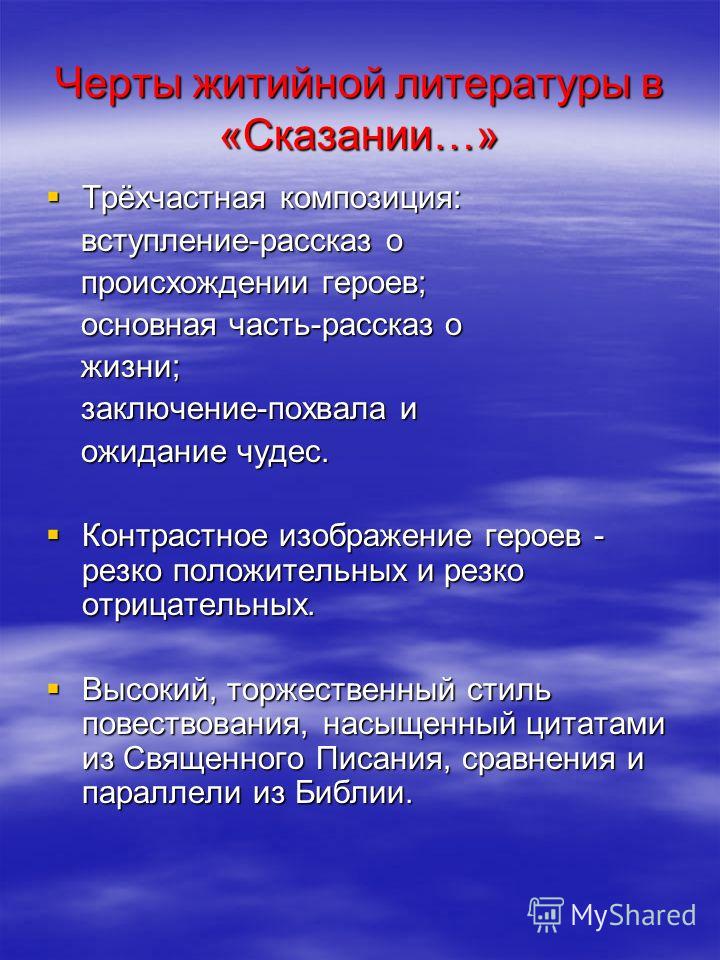

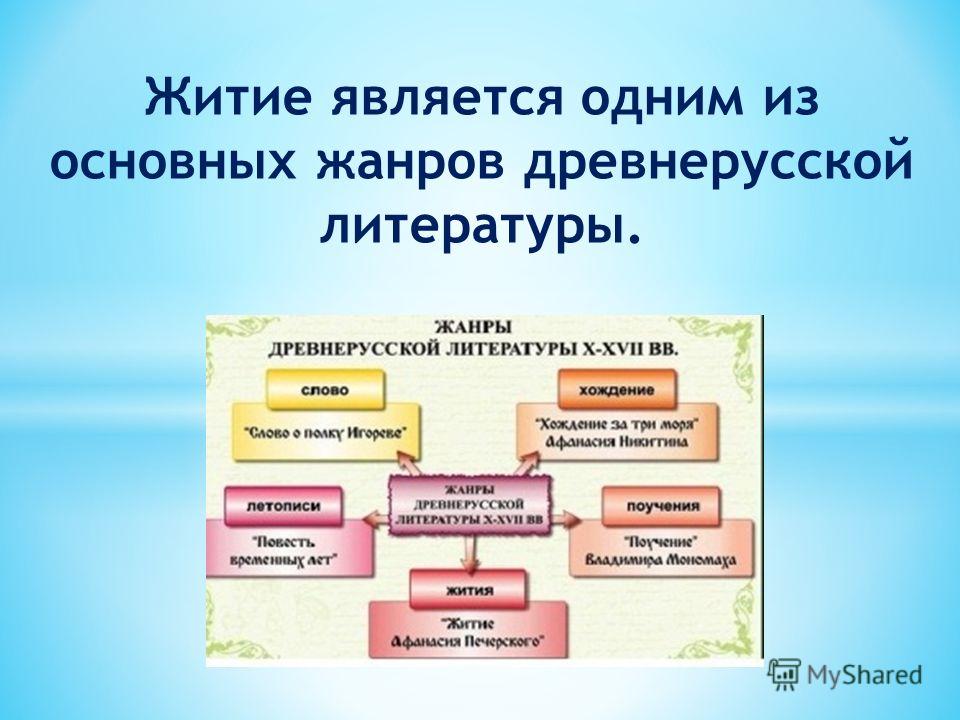

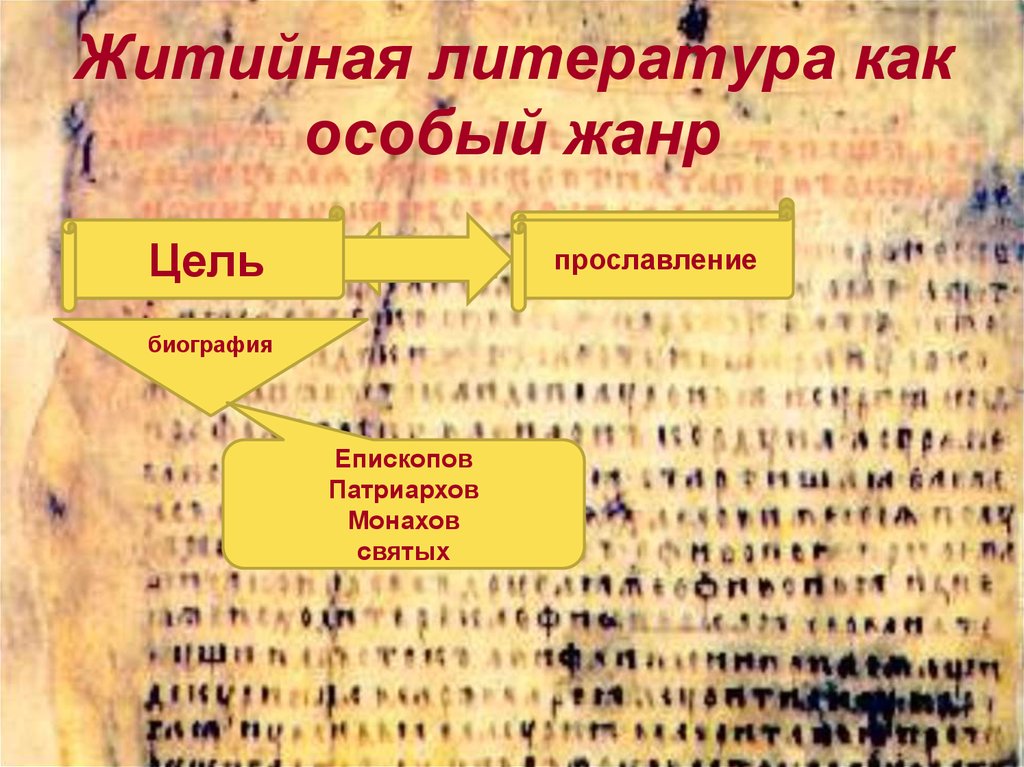

Образцом, по которому составлялись русские «жития», служили жития греческие типа Метафраста, то есть имевшие задачей «похвалу» святому, причём недостаток сведений (наприм. о первых годах жизни святых) восполнялся общими местами и риторическими разглагольствованиями. Ряд чудес святого — необходимая составная часть Ж. В рассказе о самой жизни и подвигах святых часто вовсе не видно черт индивидуальности. Древнерусская литература вплоть до XVII в. не знает или почти не знает условных персонажей. Имена действующих лиц — исторические:

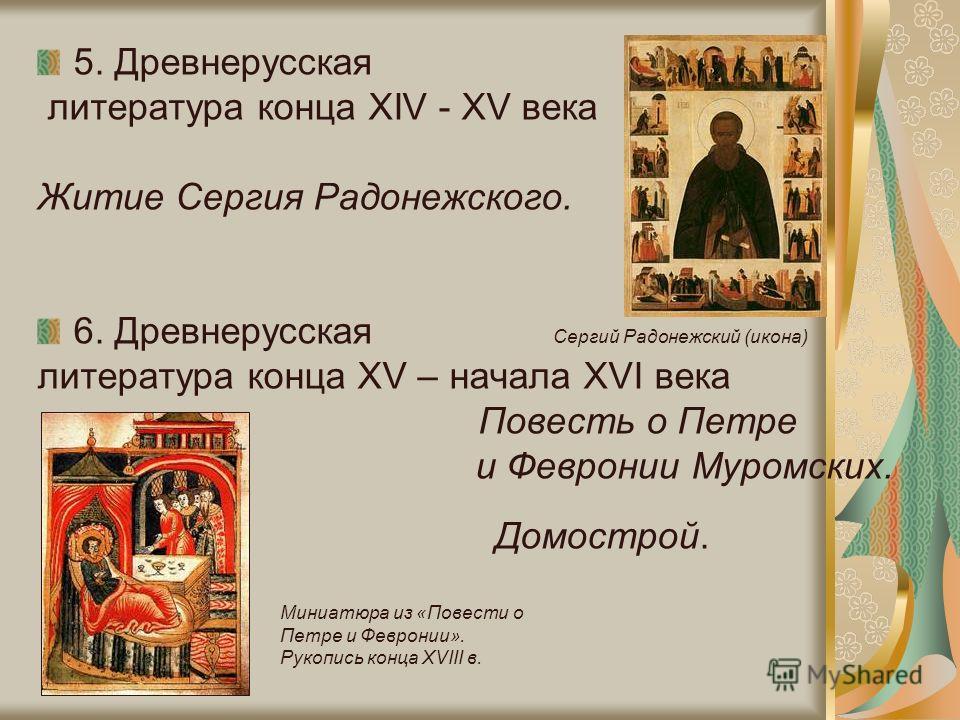

Борис и Глеб, Феодосии Печерский, Александр Невский, Дмитрий Донской,

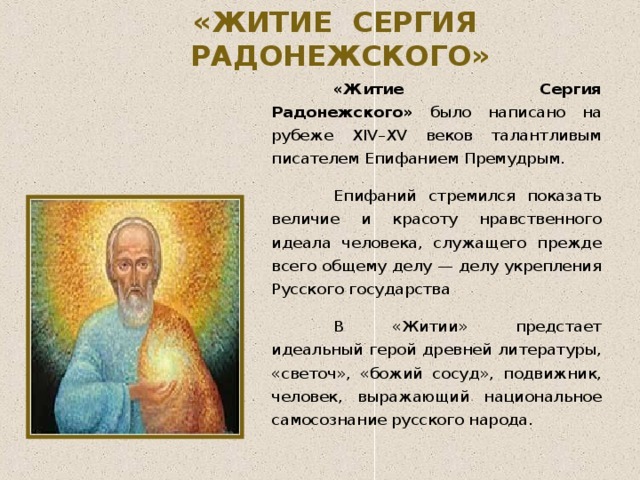

Сергий Радонежский, Стефан Пермский. «Сказание о Борисе и Глебе» и «Житие Феодосия Печерского» представляют два агиографических типа — жития-мартирия (рассказа о мученической смерти святого) и монашеского жития, в котором повествуется о всем жизненном пути праведника, его благочестии, аскетизме, творимых им чудесах и т. д.

д.

«Житие Феодосия Печерского». – пример житий, посвященных теме идеального христианского героя, ушедшего из «мирской» жизни, чтобы подвигами заслужить жизнь «вечную» (после смерти).

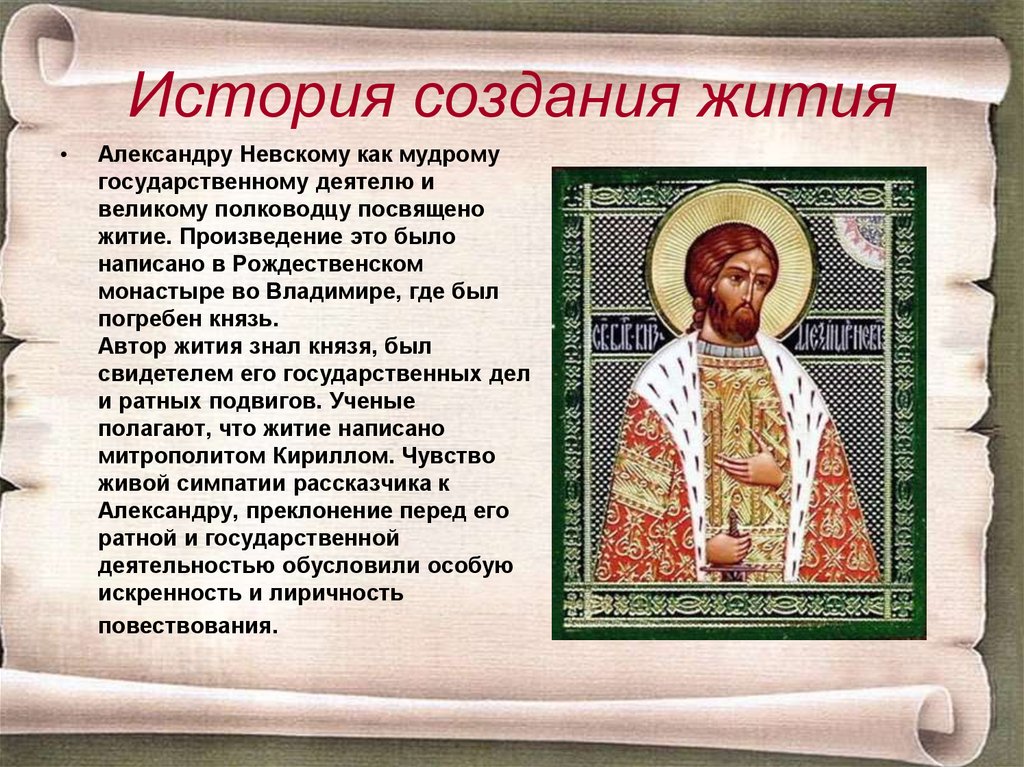

Житие было написано иноком Киево-Печерского монастыря Нестором (составитель «Повести временных лет»). Точки зрения на время написания жития варьируются от 1088 г. до начала XII века. Нестор был хорошо знаком с византийской агиографией. Параллели к некоторым эпизодам жития обнаруживаются в житиях византийских святых: Саввы Освященного, Антония Великого, Евфимия Великого, Венедикта и др. В своем произведении он отдал дань и традиционной композиции жития: будущий святой рождается от благочестивых родителей, он с детства «душой влеком на любовь божию», чуждается игр со сверстниками, ежедневно посещает церковь. Став иноком, Феодосий поражает окружающих аскетизмом; так, уже будучи игуменом, он одевается настолько просто, что люди, не знающие подвижника в лицо, принимают его то за «убогого», то за «единого от варящих» (за монастырского повара). Истязая плоть, Феодосий спит только сидя, не моется (видели его только «руце умывающа»). Как и положено святому, печерский игумен успешно одолевает «множество полков невидимых бесов», творит чудеса, заранее узнает о дне своей кончины. Он принимает смерть с достоинством и спокойствием, успевает наставить братию и выбрать ей нового игумена. В момент смерти Феодосия над монастырем поднимается огненный столп, который видит находящийся неподалеку князь Святослав. Тело Феодосия остается нетленным, а люди, обращающиеся к Феодосию с молитвой, получают помощь святого.

Истязая плоть, Феодосий спит только сидя, не моется (видели его только «руце умывающа»). Как и положено святому, печерский игумен успешно одолевает «множество полков невидимых бесов», творит чудеса, заранее узнает о дне своей кончины. Он принимает смерть с достоинством и спокойствием, успевает наставить братию и выбрать ей нового игумена. В момент смерти Феодосия над монастырем поднимается огненный столп, который видит находящийся неподалеку князь Святослав. Тело Феодосия остается нетленным, а люди, обращающиеся к Феодосию с молитвой, получают помощь святого.

И все же перед нами далеко не традиционное житие, построенное в строгом соответствии с византийским житийным каноном. В «Житии Феодосия» немало черт, резко ему противоречащих. Однако это не показатель неопытности автора, не сумевшего согласовать известные ему факты или предания о святом с традиционной схемой жития, напротив, это свидетельство писательской смелости и художественной самостоятельности.

Особенно необычен для традиционного жития образ матери Феодосия. Мужеподобная, сильная, с грубым голосом, погруженная в мирские заботы о селах и рабах, волевая, даже жестокая, она страстно любит сына, но не может смириться с тем, что мальчик растет чуждым всего земного. Она всячески противится решению Феодосию. Нестор не счел возможным изменять этот факт в угоду житийной традиции, тем более что суровая непреклонность матери еще ярче оттеняла решимость мальчика «предать себя Богу». Привлекательность литературной матеры Нестор состоит еще в его умении создавать иллюзию достоверности в описании фантастических эпизодов.

Мужеподобная, сильная, с грубым голосом, погруженная в мирские заботы о селах и рабах, волевая, даже жестокая, она страстно любит сына, но не может смириться с тем, что мальчик растет чуждым всего земного. Она всячески противится решению Феодосию. Нестор не счел возможным изменять этот факт в угоду житийной традиции, тем более что суровая непреклонность матери еще ярче оттеняла решимость мальчика «предать себя Богу». Привлекательность литературной матеры Нестор состоит еще в его умении создавать иллюзию достоверности в описании фантастических эпизодов.

Жития Бориса и Глеба. Образцами другого типа жития – мартирия (рассказа о святом-мученике) являются два жития, написанные на сюжет о мученической кончине Бориса и Глеба. Одно из них «Чтение о житии и о погублении … Бориса и Глеба», написано Нестором, автор другого, именуемого «Сказание и страсть и похвала святым мученикам Борису и Глебу», неизвестен.

Создание церковного культа Бориса и Глеба преследовало две цели:

1. Подъем церковного авторитета Руси

Подъем церковного авторитета Руси

2. Политический смысл. Он «освящал» и утверждал не раз провозглашавшуюся государственную идею, согласно которой все русские князья – братья, и в то же время подчеркивал обязательность «покорения» младших князей старшим.

После смерти Владимира в 1015 г. престол захватывает его сын Святополк. Первой жертвой Святополка в братоубийственной войне становится ростовский князь Борис, доверившийся брату, как отцу. Затем Святополк хитростью заманивает младшего брата, Муромского князя Глеба и убивает его. В борьбу с братоубийцей вступает Ярослав Владимирович. Святополк терпит поражение, но с посторонней помощью пытается выгнать брата за пределы Руси. В 1019 г. войско Святополка снова разгромлено, а сам он бежит из Руси.

«Сказание» повествует о тех же самых событиях, но значительно усиливает агиографический колорит, для него характерна повышенная эмоциональность и нарочитая условность. Например, нарочитая покорность Бориса и Глеба своей участи уже по своей сути необычна, а в произведении она приобретает просто гипертрофированные формы. Несмотря на бесспорную дань агиографическому жанру, в изображении событий и особенно в характеристике героев «Сказание» далеко не могло быть признано образцовым житием. Оно слишком документально и исторично. Именно поэтому, как полагает И.П. Еремин, Нестор решает написать иное житие, более удовлетворяющее самым строгим требованиям классического канона для памятника этого жанра.

Несмотря на бесспорную дань агиографическому жанру, в изображении событий и особенно в характеристике героев «Сказание» далеко не могло быть признано образцовым житием. Оно слишком документально и исторично. Именно поэтому, как полагает И.П. Еремин, Нестор решает написать иное житие, более удовлетворяющее самым строгим требованиям классического канона для памятника этого жанра.

«Чтение» Нестора, действительно содержит все необходимые элементы канонического жития: оно начинается обширным вступлением, с объяснением причин, по которым автор решается приступить к работе над житием, с кратким изложением всемирной истории от Адама и до крещения Руси. В собственно житийной части Нестор, как того требует жанр, рассказывает о детских годах Бориса и Глеба, о благочестии, отличавшем братьев еще в детстве и юности; в рассказе о их гибели еще более усилен агиографический элемент: еще в «Сказании» Борис и Глеб плачут, молят о пощаде, то в «Чтении» они приминают смерть с радостью, готовятся принять ее как торжественное и предназначенное им от рождения страдание. В «Чтении», также в соответствии с требованиями жанра, присутствует и рассказ о чудесах, совершающихся после гибели святых, о чудесном «обретении» их мощей, об исцелениях больных у их гроба.

В «Чтении», также в соответствии с требованиями жанра, присутствует и рассказ о чудесах, совершающихся после гибели святых, о чудесном «обретении» их мощей, об исцелениях больных у их гроба.

Если мы сравним «Житие Феодосия Печерского», с одной стороны, и «Сказание», а особенно «Чтение» о Борисе и Глебе – с другой, то заметим различные тенденции, отличающие сравниваемые памятники. Если в «Житии Феодосия Печерского» «реалистические детали» прорывались сквозь агиографические каноны, то в житиях Бориса и Глеба канон, напротив, преобладает и в ряде случаев искажает жизненность описываемых ситуаций и правдивость изображения характеров. Тем не менее «Сказание» в большей степени, чем «Чтение», отличается своеобразной лиричностью.

12. В чем своеобразие литературного стиля «Поучения» Владимира Мономаха? Какого рода наставления он дает своим потомкам?

В “Поучении” В. М. обращается к “детям” — не только к своим сыновьям, но и ко всем младшим современникам и потомкам с моральными наставлениями. Кроме общехристианских заветов — призывов к благочестию, “покаянию, слезам и милостыни”, трудолюбию, нищелюбию, щедрости, справедливости, В. М. дает и конкретные советы: за всем следить самому в своем доме, не полагаясь на тиунов (управителей) и слуг. В походах не надеяться на воевод, а самим устанавливать ночную стражу, не спешить на ночь снимать оружия, пока нет уверенности в полной безопасности. Он призывает следить за тем, чтобы воины не чинили насилия жителям, ни своим, ни чужим. Вновь возвращаясь к бытовым советам, В.М. призывает любить свою жену, но не давать ей над собой власти, постоянно всему учиться и приводит в пример своего отца, который, “дома сидя, научился пяти языкам”.

Кроме общехристианских заветов — призывов к благочестию, “покаянию, слезам и милостыни”, трудолюбию, нищелюбию, щедрости, справедливости, В. М. дает и конкретные советы: за всем следить самому в своем доме, не полагаясь на тиунов (управителей) и слуг. В походах не надеяться на воевод, а самим устанавливать ночную стражу, не спешить на ночь снимать оружия, пока нет уверенности в полной безопасности. Он призывает следить за тем, чтобы воины не чинили насилия жителям, ни своим, ни чужим. Вновь возвращаясь к бытовым советам, В.М. призывает любить свою жену, но не давать ей над собой власти, постоянно всему учиться и приводит в пример своего отца, который, “дома сидя, научился пяти языкам”.

После этих наставлений В. М. вспоминает свою жизнь, прошедшую в бесчисленных военных походах: впервые он принял участие в войне тринадцатилетним отроком, а всего до времени написания “Поучения” (т. е. до 1117 г.) таких походов князь насчитал 83. Завершаются эти заметки описанием любимого княжеского развлечения — охот, во время которых В. М. не раз подвергался смертельной опасности: “Дважды туры поднимали меня на рога вместе с конем. Олень меня бодал, а из двух лосей один ногами меня топтал, а другой рогами бодал. Вепрь у меня с бедра меч сорвал, медведь возле моего колена потник прокусил, лютый зверь вскочил на конский круп и коня вместе со мною повалил”. Деятельный, энергичный, инициативный князь с полным основанием пишет далее: “Что надлежало делать отроку моему, то я сам делал — на войне и на охоте, ночью и днем, в зной и в стужу, не давая себе покоя”. Но В. М. не хочет, чтобы слышащие его слова воспринимали их как похвальбу и высокомерные наставления, и поэтому спешит объяснить: “Не осуждайте меня, дети мои, или кто другой, это прочитав: не хвалю ведь я ни себя, ни смелости своей, но хвалю Бога и прославляю милость его за то, что он меня, грешного и дурного, столько лет оберегал от смертного часа и не ленивым меня создал, несчастного, на всякие дела человеческие годным”. “Поучение” В. М. исключительно редкий по жанру памятник, имеющий лишь весьма далекие аналоги в современных ему европейских литературах.

М. не раз подвергался смертельной опасности: “Дважды туры поднимали меня на рога вместе с конем. Олень меня бодал, а из двух лосей один ногами меня топтал, а другой рогами бодал. Вепрь у меня с бедра меч сорвал, медведь возле моего колена потник прокусил, лютый зверь вскочил на конский круп и коня вместе со мною повалил”. Деятельный, энергичный, инициативный князь с полным основанием пишет далее: “Что надлежало делать отроку моему, то я сам делал — на войне и на охоте, ночью и днем, в зной и в стужу, не давая себе покоя”. Но В. М. не хочет, чтобы слышащие его слова воспринимали их как похвальбу и высокомерные наставления, и поэтому спешит объяснить: “Не осуждайте меня, дети мои, или кто другой, это прочитав: не хвалю ведь я ни себя, ни смелости своей, но хвалю Бога и прославляю милость его за то, что он меня, грешного и дурного, столько лет оберегал от смертного часа и не ленивым меня создал, несчастного, на всякие дела человеческие годным”. “Поучение” В. М. исключительно редкий по жанру памятник, имеющий лишь весьма далекие аналоги в современных ему европейских литературах.

В стиле «Поучения» легко обнаруживаются, с одной стороны, книжные его элементы, связанные с использованием Владимиром литературных источников, а с другой — элементы живого разговорного языка, особенно ярко проявляющиеся в описании «путей» и тех опасностей, которым он подвергался во время охоты. Характерная особенность стиля – наличие отточенных ярко запоминающихся эвристических выражений.

14. Каковы особенности «Слова о законе и благодати» митрополита Иллариона как памятника торжественного красноречия? В чем смысл заглавия?

Слова заглавия («Слово о Законе и Благодати») восходят к Евангелию от Иоанна, гл. 1, ст. 17: «…закон дан чрез Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Закон (Ветхий Завет) — совокупность законов и заповедей, которые Бог сообщил еврейскому народу через пророка Моисея на пути из Египта в Палестину. Благодать – Новый Завет, данный Иисусом Христом всем верующим в него.

Логический анализ позволяет разделить «Слово о Законе и Благодати» на три составные части. Первая часть — это своеобразное философско-историческое введение. В его основе лежит рассуждение о соотношении Ветхого и Нового заветов — Закона и Благодати. Смысл подобного рассуждения многообразен. С одной стороны, это продолжение чисто богословского спора между западной, римской Церковью и Церковью восточной, православной. Дело в том, что западное христианство почитало Ветхий завет как собрание разного рода правовых норм, как оправдание свойственных западному миру прагматических устремлений и т.д. На Востоке Ветхому завету придавалось гораздо меньшее значение.

Первая часть — это своеобразное философско-историческое введение. В его основе лежит рассуждение о соотношении Ветхого и Нового заветов — Закона и Благодати. Смысл подобного рассуждения многообразен. С одной стороны, это продолжение чисто богословского спора между западной, римской Церковью и Церковью восточной, православной. Дело в том, что западное христианство почитало Ветхий завет как собрание разного рода правовых норм, как оправдание свойственных западному миру прагматических устремлений и т.д. На Востоке Ветхому завету придавалось гораздо меньшее значение.

Иларион в своем «Слове» стоит ближе к восточной Церкви. Он подчеркивает, что следование нормам только лишь Ветхого Завета не приводит людей к спасению души, как не спасло знание Закона («тени») древних иудеев. Более того, предпочтение Ветхого завета может привести к иудаизму.

Лишь Новый завет («истина»), данный человечеству Иисусом Христом, является Благодатью, ибо Иисус своей смертью искупил все людские грехи, а посмертным воскрешением Он открыл всем народам путь к спасению. В доказательство своей мысли Иларион пишет пространное рассуждение на тему библейской притчи о Сарре и Агари. Это рассуждение — первый образчик символическо-аллегорического толкования библейских сюжетов в русской литературе. Впоследствии, символическое толкование Библии станет основным методом в творчестве древнерусских книжников.

В доказательство своей мысли Иларион пишет пространное рассуждение на тему библейской притчи о Сарре и Агари. Это рассуждение — первый образчик символическо-аллегорического толкования библейских сюжетов в русской литературе. Впоследствии, символическое толкование Библии станет основным методом в творчестве древнерусских книжников.

Смысл этой притчи, по Илариону, очень глубок. Агарь — это образ Ветхого завета, Закона, который появляется на свет раньше, но, рожденный рабыней, продолжает и сам оставаться рабом. Сарра — это символ Нового завета, Благодати, которая рождает свободного Исаака. Так и Ветхий завет не может быть истиной, хотя он и явился раньше Нового завет. Следовательно, не «первородство» имеет решающее значение, а то, что Господь послал истину людям в заветах Иисуса Христа. В рассуждение Илариона о Сарре и Агари прослеживаются две важнейших идеи. Во-первых, Христова Благодать настолько значительна, что спасает всех людей, принявших Святое Крещение, независимо оттого, когда произошло само крещение. Во-вторых, одного факта крещения достаточно для того, чтобы люди, его принявшие, были достойны спасения.

Во-вторых, одного факта крещения достаточно для того, чтобы люди, его принявшие, были достойны спасения.

Во второй части «Слова» Иларион развивает идеи спасения одной Благодатью уже в приложении к Руси. Крещение Руси, совершенное великим князем Владимиром, показало, что Благодать распространилось и в русские пределы. Следовательно, Господь не презрел Русь, а спас ее, приведя к познанию истины. Приняв Русь под свое покровительство, Господь даровал ей и величие. И теперь это не в «худая» и «неведомая» земля, но земля Русская, «яже ведома и слышима есть всеми четырьми конци» света. Более того, христианская Русь может надеяться на великое и прекрасное будущее, ибо оно предопределено Божиим Промыслом.

Третья часть «Слова» посвящена прославлению великих киевских князей. Прежде всего, речь идет о князе Владимире (в крещении — Василий), которого посетил Сам Всевышний и в сердце которого воссиял свет ведения. Кроме Владимира, славит Иларион князя Ярослава Мудрого (в крещении — Георгий), современником и соратником которого был и сам митрополит. Но интересно, что Иларион прославляет также и язычников Игоря и Святослава, заложивших будущее могущество Русского государства. Более того, в своем сочинении Иларион именует русских князей титулом «каган». А ведь этот титул в те времена приравнивался к титулу императора. Да и самого Владимира Иларион сравнивает с императором Константином.

Но интересно, что Иларион прославляет также и язычников Игоря и Святослава, заложивших будущее могущество Русского государства. Более того, в своем сочинении Иларион именует русских князей титулом «каган». А ведь этот титул в те времена приравнивался к титулу императора. Да и самого Владимира Иларион сравнивает с императором Константином.

Как можно видеть, богословские рассуждения митрополита Илариона являются основанием для серьезных историко-политических обобщений и выводов. Доказательства в пользу Благодати дают митрополиту Илариону возможность показать место и роль Руси в мировой истории, продемонстрировать величие его Родины, ибо Русь была освящена Благодатью, а не Законом.

По сути дела, «Слово» — это похвальная песнь Руси и ее князьям. А воспевание достоинства и славы Русской земли и княживших в ней потомков Игоря Старого направлено прямо против политических притязаний Византии.

«Слово о Законе и Благодати» иллюстрирует и первые шаги христианства в Древней Руси. Нетрудно заметить, что у Илариона христианство носит ярко выраженный оптимистический характер, оно пронизано верой в то, что спасение будет дано всем, принявшим Святое Крещение, что само христианство преобразило Русь, открыло ей врата в божественные чертоги.

Следовательно, в толковании христианского вероучения, митрополит Иларион близок к раннему русскому христианству, имеющему свои истоки в кирилло-мефодиевской традиции. И в этом Иларион был не одинок. Как показывают исследования, похожие взгляды высказаны в «Памяти и похвале князю русскому Владимиру» Иакова-мниха, где большое место занимают сюжеты, сравнивающие подвиги Владимира и Ольги с деяниями Константина и Елены. Главное же, и в одном, и другом памятниках ярко чувствуется оптимистическое, радостное, даже восторженное настроение от самого факта Крещения Руси.

В историософском же смысле, митрополит Иларион продолжил и развил линию начатую еще в летописной традиции, предприняв усилия по «вписыванию» истории Руси в библейскую историю. Многочисленные библейские аналогии, которые наполняют текст «Слова о Законе и Благодати», позволяют автору представить Русь, как государство, вставшее в ряд других христианских государств и занимающее в этом ряду самое достойное место. Но, совершенно сознательное и доказательное предпочтение Нового Завета Ветхому, доказывало и самостоятельность Руси как в сравнении с Западом, так и в сравнении с Востоком.

16. Каковы особенности образа Родины в «Слове о погибели Русской земли»? Каковы основные гипотезы о прохождении этого памятника?

Событиями монголо-татарского нашествия, очевидно, порождено и такое выдающееся поэтическое произведение, как «Слово о погибели Русской земли», впервые обнаруженное только в конце 70-х годов прошлого века К. Г. Евлентьевым и опубликованное в 1892 г. X. М. Лопаревым. Новый список произведения был найден в 30-е годы нынешнего века И. Н. Заволоко и опубликован В. И. Малышевым в 1947 г.

«Слово о погибели Русской земли» исполнено высокого гражданского патриотического звучания. В центре — образ Русской земли, «светло-светлой» и «украсно-украшеной». Неизвестный автор слагает гимн родине. Он говорит о природных красотах и богатствах родной земли. Неотъемлемой ее частью, ее гордостью являются города великие, села дивные, сады монастырские, дома церковные (храмы). Славу Руси составляли князья грозные (могущественные), бояре честные, вельможи многие. Автор говорит о могуществе Всеволода (Большое Гнездо), его отце Юрии Долгоруком и деде Владимире Мономахе. Подобно автору «Слова о полку Игореве», автор «Слова о погибели Русской земли» сопоставляет былое величие Руси с нынешним упадком. «А в ты дни болезнь крестияном, от великого Ярослава и до Володимера, и до ныняшнего Ярослава, и до брата его Юрья, князя Володимерьскаго». Здесь нетрудно заметить своеобразную периодизацию истории Руси, как бы продолжающую периодизацию «Слова о полку Игореве». Автор «Слова о полку Игореве» связывал со «старым Ярославом» период расцвета политического могущества Руси, а затем говорил о «невеселой године» княжеских крамол и распрей, приведших к усилению «поганых». Автор «Слова о погибели Русской земли» как бы развивает дальше мысль гениального певца: от «великого Ярослава», т. е. Ярослава Мудрого, «до Володимера» Мономаха продолжались княжеские распри, «губившие» Русскую землю; Владимир Мономах добился прекращения усобиц, сплотил все силы Руси для борьбы со степными кочевниками и нанес им сокрушительный удар.

Автор говорит о могуществе Всеволода (Большое Гнездо), его отце Юрии Долгоруком и деде Владимире Мономахе. Подобно автору «Слова о полку Игореве», автор «Слова о погибели Русской земли» сопоставляет былое величие Руси с нынешним упадком. «А в ты дни болезнь крестияном, от великого Ярослава и до Володимера, и до ныняшнего Ярослава, и до брата его Юрья, князя Володимерьскаго». Здесь нетрудно заметить своеобразную периодизацию истории Руси, как бы продолжающую периодизацию «Слова о полку Игореве». Автор «Слова о полку Игореве» связывал со «старым Ярославом» период расцвета политического могущества Руси, а затем говорил о «невеселой године» княжеских крамол и распрей, приведших к усилению «поганых». Автор «Слова о погибели Русской земли» как бы развивает дальше мысль гениального певца: от «великого Ярослава», т. е. Ярослава Мудрого, «до Володимера» Мономаха продолжались княжеские распри, «губившие» Русскую землю; Владимир Мономах добился прекращения усобиц, сплотил все силы Руси для борьбы со степными кочевниками и нанес им сокрушительный удар. Поэтому в «Слове о погибели» образ Мономаха приобретает героическое и эпическое звучание. После Владимира и до «ныняшняго Ярослава», «до брата его Юрья» продолжается период княжеских раздоров, что и привело к «погибели Русской земли», т. е. захвату ее врагом.

Поэтому в «Слове о погибели» образ Мономаха приобретает героическое и эпическое звучание. После Владимира и до «ныняшняго Ярослава», «до брата его Юрья» продолжается период княжеских раздоров, что и привело к «погибели Русской земли», т. е. захвату ее врагом.

Сопоставление «Слова о погибели Русской земли» с летописями показывает, что о «погибели» земли русские люди стали говорить только после захвата Батыем Киева, который в глазах народа продолжал оставаться центром Русской земли (об этом же свидетельствуют былины). В связи с этим естественнее всего предположить, что «Слово о погибели» было написано южанином, переселившимся на север Руси, не ранее 1240 г., после падения Киева. Это произведение можно отнести к жанру историко-публицистических «слов» — «речи», призванной вселить в сердца слушателей мужество, бодрость, пробудить чувство гордости за свою землю, подвергшуюся опустошительному разгрому «языка немилостивого», «лютого», вдохновить на борьбу против поработителей, для чего необходимо преодолеть «болезнь» -княжеские усобицы. «Слово о погибели Русской земли» породило обширную исследовательскую литературу, в которой высказан ряд интересных, подчас противоречивых мнений о времени и месте создания этого произведения, о его отношении к «Житию Александра Невского».

«Слово о погибели Русской земли» породило обширную исследовательскую литературу, в которой высказан ряд интересных, подчас противоречивых мнений о времени и месте создания этого произведения, о его отношении к «Житию Александра Невского».

7. В чем состоят жанровые особенности воинской повести? Как они проявляются в «Повести о разорении Рязани Батыем»? Какова роль финала произведения.

Воинские повести — один из самых известных жанров древнерусской литературы. Именно они являются источниками информации о наиболее драматичных событиях истории Древней Руси — войнах с внешними врагами, победах и поражениях Руси. Древнерусская воинская повесть имеет выходы на жанры современной литературы, сознательно сориентированные на исторический факт.

Патриотический пафос повествования сочетается с публицистической оценкой происходящего, эпичность с взволнованным лиризмом. Центральный герой В. п. — обычно реальная историческая личность, представленная в качестве идеального воина-христианина. Большое место отводится красочному описанию сражений («бысть сеча зла и ужасна»; «стрелы летяху, аки дождь»). Характерные черты В. п. представлены в «Повести временных лет» (начало 12 в.), в сказаниях о княжеских усобицах, о борьбе с печенегами и половцами в Галицко-Волынской летописи (12 в.) и особенно в «Слове о полку Игореве» (12 в.). Большое распространение получили переводные В. п.: «История Иудейской войны» Иосифа Флавия, «Александрия», «Девгениево деяние».

Большое место отводится красочному описанию сражений («бысть сеча зла и ужасна»; «стрелы летяху, аки дождь»). Характерные черты В. п. представлены в «Повести временных лет» (начало 12 в.), в сказаниях о княжеских усобицах, о борьбе с печенегами и половцами в Галицко-Волынской летописи (12 в.) и особенно в «Слове о полку Игореве» (12 в.). Большое распространение получили переводные В. п.: «История Иудейской войны» Иосифа Флавия, «Александрия», «Девгениево деяние».

Центральной темой оригинальных В. п. 13—14 вв. становится борьба с татаро-монгольскими завоевателями; усиливаются религиозная трактовка событий и воздействие устного народно-поэтического творчества («Повесть о Калкской битве» и «Повесть о разорении Рязани Батыем»). В конце 14 — начале 15 вв. В. п. испытывает воздействие агиографии и деловой письменности («Сказание о Мамаевом побоище», «Задонщина», «Повесть о Московском взятии от царя Тахтамыша»). В ней противопоставлены стойкость, мужество русских и лютость, нечестие «поганых» татар. В уста положительных героев вкладываются благочестивые размышления — молитвы, изображаются религиозно-фантастические картины помощи небесных сил. Важный этап развития В. п. —»Повесть о взятии Царьграда» турками в 1453 Нестора-Искандера. Красочно-эмоциональные эпизоды сражений перемежаются с картинами вещих знамений. Традиции этой повести получили развитие в «Казанской истории» (середина 16 в.). В 17 в. В. п. приобретает демократический характер («Повесть об Азовском сидении донских казаков» в 1637). Во 2-й половине 17 в. В. п. уступает место новым жанрам бытовой и авантюрно-приключенческой повести.

В уста положительных героев вкладываются благочестивые размышления — молитвы, изображаются религиозно-фантастические картины помощи небесных сил. Важный этап развития В. п. —»Повесть о взятии Царьграда» турками в 1453 Нестора-Искандера. Красочно-эмоциональные эпизоды сражений перемежаются с картинами вещих знамений. Традиции этой повести получили развитие в «Казанской истории» (середина 16 в.). В 17 в. В. п. приобретает демократический характер («Повесть об Азовском сидении донских казаков» в 1637). Во 2-й половине 17 в. В. п. уступает место новым жанрам бытовой и авантюрно-приключенческой повести.

«Повесть о приходе Батыя на Рязань».

В 1237 г. основные силы Золотой Орды во главе с преемником Чингиз-хана Бату-ханом (Батыем) подошли к границам северо-восточной Руси. Первый удар степные кочевники нанесли Рязани, а затем был разгромлен Владимир. События, связанные с героической защитой русским народом своей земли, получили яркое художественное отражение в «Повести и приходе Батыя на Рязань». Повесть дошла в составе летописных сводов XVI в. в тесной связи с циклом повестей о Николе Заразском. Она прославляет мужество и героизм защитников Рязани: князя Юрия Ингоревича, его братьев Давыда и Глеба и рязанской дружины — «удальцов-резвецов — достояния рязанского», славного богатыря Евпатия Коловрата. Причину поражения рязанцев автор усматривает в феодальной обособленности русских княжеств, в эгоистической политике князей. Тщетно Юрий Ингоревич взывает к владимирскому князю Юрию Всеволодовичу — последний отказывает в помощи рязанцам, он решает самостоятельно бороться с Батыем.

Повесть дошла в составе летописных сводов XVI в. в тесной связи с циклом повестей о Николе Заразском. Она прославляет мужество и героизм защитников Рязани: князя Юрия Ингоревича, его братьев Давыда и Глеба и рязанской дружины — «удальцов-резвецов — достояния рязанского», славного богатыря Евпатия Коловрата. Причину поражения рязанцев автор усматривает в феодальной обособленности русских княжеств, в эгоистической политике князей. Тщетно Юрий Ингоревич взывает к владимирскому князю Юрию Всеволодовичу — последний отказывает в помощи рязанцам, он решает самостоятельно бороться с Батыем.

Органически не связанными со всем содержанием повести являются религиозно-моралистические рассуждения о причинах гибели Рязани: попустительство божие, наказание за грехи. Эти рассуждения автора не могут заслонить главной причины — забвение владимирским великим князем интересов всей Русской земли.

«Повесть о приходе Батыя на Рязань» состоит из четырех частей: 1. Появление Батыя на границах Рязанской земли, посольство рязанцев к Батыю во главе с князем Федором, гибель Федора и его жены Евпраксии. 2. Героическая зашита Рязани Юрием Ингоревичем, гибель защитников и разорение Батыем Рязани. 3. Подвиг Евпатия Коловрата. 4. Обновление Рязани Ингварем Ингоревичем.

2. Героическая зашита Рязани Юрием Ингоревичем, гибель защитников и разорение Батыем Рязани. 3. Подвиг Евпатия Коловрата. 4. Обновление Рязани Ингварем Ингоревичем.

а)Героями первой части повести выступают сын Юрия Ингоревича рязанского князь Федор и его молодая супруга Евпраксия.

б) Вторая часть прославляет мужество и героизм рязанской дружины и ее князя Юрия Ингоревича.

Центральным эпизодом второй части является гиперболическое описание битвы. Русский воин один бьется «с тысящей, а два — со тмою», потрясая мужеством врагов. Причинив им существенный урон, рязанцы гибнут: Изображение разорения города исполнено в повести большого драматизма

в)Третья часть посвящена прославлению подвига Евпатия Коловрата. Это эпический герой под стать богатырям русских былин. Он наделен гиперболической силой, мужеством и отвагой. Он живое олицетворение героического подвига всего русского народа, который не может мириться с поработителями и стремится отомстить за поруганную врагом землю. Основное внимание уделено изображению поведения Евпатия в бою, на его подвиг переносится подвиг всей дружины. Он бесстрашно разъезжает по ордынским полкам и бьет их нещадно — так, что его острый меч притупился. Самого Батыя охватывает страх, и он посылает против Евпатия своего шурина богатыря Хостоврула (типично эпическая былинная ситуация). В поединке одерживает победу Евпатий. Под стать Евпатию и его храбрые дружинники. Когда кочевникам удалось захватить в плен пятерых воинов, изнемогавших от ран, те с иронией и сознанием морального превосходства отвечают Батыю: «Веры християнскые есве, раби великого князя Юрья Ингоревича Резанского, а от полку Еупатиева Коловрата. Посланы от князя Ингваря Ингоревича Резанскаго тебя, силна царя, почтити и честна проводити и честь тобе воздати. Да не подиви, царю, не успевати наливати чаш на великую силу — рать татарьскую». В этом ответе обнаруживается отзвук былевого народного эпоса (ср. разговор Ильи с Калином царем).

Основное внимание уделено изображению поведения Евпатия в бою, на его подвиг переносится подвиг всей дружины. Он бесстрашно разъезжает по ордынским полкам и бьет их нещадно — так, что его острый меч притупился. Самого Батыя охватывает страх, и он посылает против Евпатия своего шурина богатыря Хостоврула (типично эпическая былинная ситуация). В поединке одерживает победу Евпатий. Под стать Евпатию и его храбрые дружинники. Когда кочевникам удалось захватить в плен пятерых воинов, изнемогавших от ран, те с иронией и сознанием морального превосходства отвечают Батыю: «Веры християнскые есве, раби великого князя Юрья Ингоревича Резанского, а от полку Еупатиева Коловрата. Посланы от князя Ингваря Ингоревича Резанскаго тебя, силна царя, почтити и честна проводити и честь тобе воздати. Да не подиви, царю, не успевати наливати чаш на великую силу — рать татарьскую». В этом ответе обнаруживается отзвук былевого народного эпоса (ср. разговор Ильи с Калином царем).

Последняя, заключительная, часть повести начинается эмоциональным плачем князя Ингваря Ингоревича, созданным по всем правилам книжной риторики. Он горестно оплакивает убитых,

Он горестно оплакивает убитых,

Повесть заканчивается рассказом о возрождении и обновлении русскими людьми испепеленной врагом Рязани, вследствие чего «бысть радость християнам…». Эта концовка свидетельствует об оптимизме, жизнестойкости русского народа, его неколебимой вере в возможность избавления от монголо-татарского ига. Все произведение представляет собой образец воинской повести, которая вобрала в себя значительные элементы фольклора. Повесть не всегда точна в передаче исторических фактов (сообщается об участии в битве Всеволода Пронского — умер ранее 1237 г.; о гибели в бою Олега Красного, хотя он остался жив), но она верно передает настроение общества того времени и отличается живостью, яркостью и драматизмом повествования.

Особенности жанра жития. («Житие Алексея Человека Божьего)

Из литературы,

предназначавшейся для чтения, в древней

Руси наибольшей распространённостью

пользовалась литература житийная,

или агиографическая (от греческого

ауос — святой).

Автор жития, агиограф,

преследовал прежде всего задачу

дать такой образ святого, который

соответствовал бы установившемуся

представлению об идеальном церковном

герое. Из его жизни брались лишь такие

факты, которые соответствовали этому

представлению, и замалчивалось всё то,

что с ним расходилось. Мало того, в ряде

случаев измышлялись события, в жизни

святого не имевшие места, но содействовавшие

его прославлению;

Такое свободное

отношение к фактическому материалу

было следствием того, что агиография

ставила себе целью не достоверное

изложение событий, а поучительное

воздействие.

Отсюда — элементы

риторики и панегиризма, которые

присущи большинству произведений

житийной литературы, отсюда и

установившийся тематический и

стилистический шаблон, определяющий

собой житийный жанр.

Структура:

Обычно житие святого

начиналось с краткого упоминания о его

родителях, которые оказывались

большей частью людьми благочестивыми

и в то же время знатными. Но иногда

Но иногда

святой происходил от родителей

нечестивых, и этим подчёркивалось, что,

несмотря на неблагоприятные условия

воспитания, человек всё же становился

подвижником.Далее шла речь о

поведении будущего святого в детстве.

Он отличается скромностью, послушанием,

прилежанием к книжному делу, чуждается

игр со сверстниками и всецело проникнут

благочестием.В дальнейшем, часто

с юности, начинается его подвижническая

жизнь, большей частью в монастыре

или в пустынном уединении. Она

сопровождается аскетическим умерщвлением

плоти и борьбой со всяческими

страстями. Часто святого преследуют

бесы, в которых воплощаются те же

греховные соблазны, но молитвой, постом

и воздержанием святой одолевает

дьявольское наваждение. Он обладает

способностью творить чудеса и

вступать в общение с небесными силами.Кончина святого

большей частью бывает мирная и тихая:

святой безболезненно отходит в иной

мир, и тело его после смерти издаёт

благоухание; у гроба святого и на его

могиле происходят чудесные исцеления:

слепые прозревают, глухие получают

слух, больные исцеляются.

Заканчивается

житие обычно похвалой святому.

С внутренней стороны

житие характеризуется в общем теми

же особенностями, какие присущи и

светской повествовательной литературе.

психологическая

характеристика персонажей, особенно

персонажа основного, причём для неё

большей частью используются его

размышления;обычны монологи,

раскрывающие душевное состояние

действующих лиц, сплошь и рядом в форме

лирического плача, причитания;обычна также

диалогическая форма речи, служащая

для оживления повествования и для его

драматизации.В ряде случаев

агиограф, отвлекаясь от последовательного

изложения судьбы святого, сам предаётся

размышлениям.Наконец, в некоторых

житиях встречается портрет святого,

схематично нарисованный путём простого

перечисления основных его примет.

Каноническая форма

жития складывается на почве Византии

в IV в. Уже в эту пору существовал

Уже в эту пору существовал

наиболее характерный его образец —

житие Антония Великого, написанное

Афанасием Александрийским. Основная

тема этого жития, художественно

претворённая в XIX в. Флобером в его

«Искушении святого Антония»,— напряжённая

борьба святого с бесами. Своего рода

итоговый характер в области житийной

литературы в Византии имела работа

компилятора второй половины X в. Симеона

Метафраста, закрепившая в основном

традицию агиографического трафарета.

В качестве образчика

житийного жанра в его распространённой

форме возьмём «житие Алексея человека

божия».

*Пересказ*

Как нетрудно видеть,

в житии Алексея мы находим ряд существенных

моментов житийного жанра, отмеченных

выше: тут и происхождение святого от

благочестивых и знатных родителей, и

его ранняя склонность к учению, и

пренебрежение к сладостям земной жизни,

и суровый аскетизм, и блаженная кончина,

и, наконец, посмертные чудеса, совершаемые

у гроба святого. В житии имеются и

диалогическая речь, и лирические

плачи-монологи. В самом изложении

В самом изложении

присутствуют элементы украшенного,

риторического стиля в соединении с

авторским лиризмом. Традиционными в

этом житии являются и указание на

бездетность родителей святого до его

рождения, и уход из родительского дома,

и раздача святым своего имущества нищим,

и уклонение от славы людской, и т. д.

Житие Алексея, подобно

другим памятникам древней русской

литературы и житийной в частности,

подвергалось редакционным переработкам

вплоть до 17в. Оно оказало влияние на ряд

последующих произведений нашей

оригинальной литературы и, наконец,

легло в основу популярного духовного

стиха.

Большой интерес

у нас в старину к житию Алексея объясняется

тем, что в нём рассказывается о жизни

человека, который своим пренебрежением

ко всему тому, чем жила богатая, именитая

знать, возбуждал симпатии у тех, кто не

принадлежал к верхам общества. Привлекал

в этом житии и общий его лирический тон.

Агиография, исторический жанр, который является темой этой недели. В Темы для обсуждения

Текст и рукописи для обсуждения Этот семинар начнется с рассмотрения одной рукописи, Cambridge, Corpus Christi College, MS 161, и ее копии Vita S. Erkenwaldi Lundonie episcopi ( BHL 2600), изд. Э. Другие примеры агиографических рукописей, перечисленных для рассмотрения, включают:

Дополнительная литератураАгиография и культ святых

Агиографические манускрипты — несколько важных дискуссий

< Семинары |

| ||||||||||||||||

АГИОГРАФИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА – Encyclopaedia Iranica

АГИОГРАФИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА в Персии и Средней Азии. Агиографическую литературу можно определить в широком смысле как биографический жанр, посвященный лицам, пользующимся исключительным религиозным статусом «святых» или «святых людей» в глазах авторов. Таким образом, существует значительное совпадение с другими жанрами биографии. Поскольку общепризнано, что биографии Пророка Мухаммада и шиитских имамов представляют разные жанры, эта статья вместо этого сосредоточится на агиографической литературе, созданной в суфийской традиции, о мусульманских эквивалентах святых, awliāʾ (qv).

Агиографическую литературу можно определить в широком смысле как биографический жанр, посвященный лицам, пользующимся исключительным религиозным статусом «святых» или «святых людей» в глазах авторов. Таким образом, существует значительное совпадение с другими жанрами биографии. Поскольку общепризнано, что биографии Пророка Мухаммада и шиитских имамов представляют разные жанры, эта статья вместо этого сосредоточится на агиографической литературе, созданной в суфийской традиции, о мусульманских эквивалентах святых, awliāʾ (qv).

Первыми агиографическими произведениями в сфере персидской культуры являются арабские tabaqāt («поколения») сборники биографических заметок, посвященных суфиям, датируемые примерно на рубеже XI в. аль-Суфия Абу Абд-аль-Рахмана Солами (ум. 412/1021) из Нишапура; вскоре за ним последовал Челят аль-авлиах , который традиционно приписывается Абу Нохайму Эсфахани (см.; ум. 430/1038). Первым произведением этого жанра, написанным на персидском языке, был Ṭabaqāt al-sufiya , приписываемый Абд-Аллаху Аншари (qv; ум. 481/1089), но составленный более поздними поколениями студентов с использованием местного гератского диалекта в 12 веке (Иванов; Моджаддеди, стр. 69-96) . Kašf al-maḥjub Абу’л-Хасана Ходжвири (qv; ум. между 465 и 69/1072 и 77), первое руководство по суфизму, написанное на персидском языке (если только кто-то не примет утверждение Мохаммада Ровшана во введении к его изданию). Šarḥ al-taarrof Мостамали Бохари [Тегеран, 1984], написанном ранее), также содержит агиографический раздел. В этом он похож на самое популярное из всех руководств по суфизму, а именно на Ресала, , которое было написано на арабском языке Абу’л-Касемом Кошайри (ум. 465/1072), который, подобно Солами, был житель Нишапура арабского происхождения. Персидское произведение конца XII века « Taḏkerat al-awliāʾ » Фарида ад-Дина Аттара (qv) отличается от этих произведений тем, что оно написано с точки зрения поэта, который находит вдохновение и удовольствие в агиографическом материале, а не в точка зрения члена определенной школы или ордена суфизма, связанного с прошлым своей собственной традиции.

481/1089), но составленный более поздними поколениями студентов с использованием местного гератского диалекта в 12 веке (Иванов; Моджаддеди, стр. 69-96) . Kašf al-maḥjub Абу’л-Хасана Ходжвири (qv; ум. между 465 и 69/1072 и 77), первое руководство по суфизму, написанное на персидском языке (если только кто-то не примет утверждение Мохаммада Ровшана во введении к его изданию). Šarḥ al-taarrof Мостамали Бохари [Тегеран, 1984], написанном ранее), также содержит агиографический раздел. В этом он похож на самое популярное из всех руководств по суфизму, а именно на Ресала, , которое было написано на арабском языке Абу’л-Касемом Кошайри (ум. 465/1072), который, подобно Солами, был житель Нишапура арабского происхождения. Персидское произведение конца XII века « Taḏkerat al-awliāʾ » Фарида ад-Дина Аттара (qv) отличается от этих произведений тем, что оно написано с точки зрения поэта, который находит вдохновение и удовольствие в агиографическом материале, а не в точка зрения члена определенной школы или ордена суфизма, связанного с прошлым своей собственной традиции.

Основная цель вышеупомянутых работ XI века, по-видимому, состояла в том, чтобы защитить мистицизм и его приверженцев перед лицом критики более консервативных религиоведов (Абу Нохайм, I, стр. 4), подчеркнув, что поведение, характеристики и доктрины выдающихся суфиев прошлого соответствовали текстам мусульманского откровения, и что нынешнее поколение является наследниками Пророка по непрерывной цепи преемственности. Таким образом, портреты отдельных субъектов этих агиографических сборников, в которых биографии расположены в общей хронологической последовательности, представляют конкретные идеалы и планы их соответствующих составителей.

За этими сборниками вскоре последовали работы, посвященные отдельным мистикам; однако дошедшие до нас рукописи первых двух из этих последних, обе из которых посвящены выходцам из Фарса, представлены не в их оригинальной арабской форме, а в персидских переводах или адаптациях: жизнь Абу Абд-Аллаха Мохаммада ибн Сафифа (ум. 371/981-82) Абу’л-Хасана Али б. Мохаммад Дейлами (см.), переведенный на персидский язык Рокн-ад-Дином Яхья б. Джонайд Ширази; и жизнь Абу Эсхака Казаруни (см.; ум. 426/1033) Хатиба Эмама Абу Бакра Мохаммада б. ʿАбд-аль-Карим, переведенный Махмудом б. Оман (Мейер, 19 лет)48). Затем Абу Саид Фазл-Аллах б. Аби’л-Хайр (qv; ум. 440/1049) стал предметом двух агиографий, написанных его потомками более чем через столетие после его смерти. К тому же периоду относится агиография Ахмад-е Джама (см.). Эти произведения, по-видимому, являются единственными сохранившимися агиографиями домонгольского периода с возможным добавлением текстов о другом уроженце Фарса, Рузбехане Бакли (изд. М.Т. Данешпажух, как Рузбехан-нама, , написанном ок. 1300 г., о столетие после смерти Рузбехана).

Мохаммад Дейлами (см.), переведенный на персидский язык Рокн-ад-Дином Яхья б. Джонайд Ширази; и жизнь Абу Эсхака Казаруни (см.; ум. 426/1033) Хатиба Эмама Абу Бакра Мохаммада б. ʿАбд-аль-Карим, переведенный Махмудом б. Оман (Мейер, 19 лет)48). Затем Абу Саид Фазл-Аллах б. Аби’л-Хайр (qv; ум. 440/1049) стал предметом двух агиографий, написанных его потомками более чем через столетие после его смерти. К тому же периоду относится агиография Ахмад-е Джама (см.). Эти произведения, по-видимому, являются единственными сохранившимися агиографиями домонгольского периода с возможным добавлением текстов о другом уроженце Фарса, Рузбехане Бакли (изд. М.Т. Данешпажух, как Рузбехан-нама, , написанном ок. 1300 г., о столетие после смерти Рузбехана).

Появление агиографических работ, посвященных исключительно отдельному суфийскому шейху, похоже, соответствует отчетливому изменению мистической практики и ее организационных структур; авторы этих произведений часто были потомками самих шейхов или одного из их близких соратников, а социальный контекст, в котором они были написаны, скорее всего, был контекстом группы, живущей у святыни ( мазар ) отдельного субъекта. Подобные биографии отдельных шейхов служили укреплению внутренней сплоченности этой социальной группы и повышению ее авторитета среди посторонних; на самом деле их статус и средства к существованию могли полностью зависеть от их происхождения, восходящего к шейху. Эти произведения обычно составлены из анекдотов, которые окончательные «авторы», очевидно, почерпнули из устной традиции, которая всегда оставалась важным источником для агиографов; будучи записанными, анекдоты продолжали распространяться устно, и хотя их (устные) рассказчики, возможно, сознавали письменную традицию, это не мешало им приспосабливать материал к своим нынешним нуждам. Таким образом, «агиографический процесс» мог идти от событий, свидетелями которых были последователи святого, к устной передаче, оттуда к письменным записям, изданным в итоге в виде книг, а устная традиция все время непрерывно развивалась.

Подобные биографии отдельных шейхов служили укреплению внутренней сплоченности этой социальной группы и повышению ее авторитета среди посторонних; на самом деле их статус и средства к существованию могли полностью зависеть от их происхождения, восходящего к шейху. Эти произведения обычно составлены из анекдотов, которые окончательные «авторы», очевидно, почерпнули из устной традиции, которая всегда оставалась важным источником для агиографов; будучи записанными, анекдоты продолжали распространяться устно, и хотя их (устные) рассказчики, возможно, сознавали письменную традицию, это не мешало им приспосабливать материал к своим нынешним нуждам. Таким образом, «агиографический процесс» мог идти от событий, свидетелями которых были последователи святого, к устной передаче, оттуда к письменным записям, изданным в итоге в виде книг, а устная традиция все время непрерывно развивалась.

Сборник анекдотов, составляющий типичную агиографию в раннем сборнике, не может быть легко перестроен в хронологическом порядке, но более поздние примеры часто включают отдельные разделы, посвященные рождению, детству и ученичеству шейха, а также последним моментам ( или месяцев) своей жизни. Более того, истории о чудесах стали все более заметными в агиографиях после XI века, со временем составив большую часть содержания (например, Джами Nafaḥāt al-ons 9).0013). Поэтому, безусловно, трудно, если не всегда невозможно, пытаться собрать «биографию» в современном понимании жанра из агиографического материала. В то же время очевидно, что простое изложение подробностей внешней жизни святого не было главной заботой агиографов; жития святых пишутся для того, чтобы «донести до верующей и благочестивой публики дела, имеющие практическую духовную ценность; специфически «человеческий» — весь материал современной биографии — тривиален и глубоко неинтересен с традиционной точки зрения» (Алгар, стр. 134). События, высказывания и истории, как правило, имеют более одного значения или значения, и, как хорошо известно, суфизм предполагает внешнее (9).0012 ẓāher ) и скрытое или внутреннее ( bāṭen ) значение высказываний и нарративов. Агиографию можно рассматривать как технику осмысления событий или, наоборот, выражения доктрин в форме нарративов, как специфический поджанр историографии.

Более того, истории о чудесах стали все более заметными в агиографиях после XI века, со временем составив большую часть содержания (например, Джами Nafaḥāt al-ons 9).0013). Поэтому, безусловно, трудно, если не всегда невозможно, пытаться собрать «биографию» в современном понимании жанра из агиографического материала. В то же время очевидно, что простое изложение подробностей внешней жизни святого не было главной заботой агиографов; жития святых пишутся для того, чтобы «донести до верующей и благочестивой публики дела, имеющие практическую духовную ценность; специфически «человеческий» — весь материал современной биографии — тривиален и глубоко неинтересен с традиционной точки зрения» (Алгар, стр. 134). События, высказывания и истории, как правило, имеют более одного значения или значения, и, как хорошо известно, суфизм предполагает внешнее (9).0012 ẓāher ) и скрытое или внутреннее ( bāṭen ) значение высказываний и нарративов. Агиографию можно рассматривать как технику осмысления событий или, наоборот, выражения доктрин в форме нарративов, как специфический поджанр историографии.

Монгольский период стал свидетелем временного упадка «официальных» улемов и соответствующего подъема суфийского благочестия. Это было время экспериментов и новых течений в исламском мистицизме. В этот период формальные суфийские «ордены» также развивались, часто из ядра, основанного на наследственной линии. Известные агиографии, иллюстрирующие этот наследственный тип развития, написаны о Сафи-ад-Дине Ардабили (ум. 735/1334) и Джалал-ад-Дине Руми (ум. 672/1273; Ардабили и Афлаки). Агиография все чаще становилась средством обсуждения фундаментальных для развития исламского мистицизма и его организационных форм вопросов, таких как цепь мистической передачи через инициацию (9).0012 селсела ) и роль суфийского проводника ( пир ). Авторы были больше не столько озабочены защитой суфийской традиции в целом от общих врагов, сколько внутренними дебатами о конкурирующих мистических практиках и наследии выдающихся мастеров прошлого. В то же время в произведения продолжали вводить элементы продолжавшейся устной традиции.

Эта тенденция продолжалась и в период Тимуридов, когда большее число одноименных основателей суфийских орденов или других видных их представителей, в том числе Баха-ад-Дин Накшбанд (qv; ум. 791/1389), Али Хамадани (qv; ум. 786/1385) и Шах Немат-Аллах Вали (ум. 834/1430-31) стали субъектами отдельных агиографий. Ряд агиографических сборников был также составлен в течение 15-го и 16-го веков, как в Персии, так и в Средней Азии. Не представляется возможным связать их всех с целью «пропаганды» отдельных суфийских общин (DeWeese, 1993). Таким образом, Рашахат айн аль-хайат Вахеха Кашефи не только сосредоточен на Ḵᵛājagān/Naqšbandi selsela , но также пытается включить в себя традицию Ясави (DeWeese, 19).96а). С другой стороны, если судить по тому, что он включает в себя, а что опускает, Абд-ар-Рахман Джами (ум. 898/1492) Nafaḥāt al-ons не кажется столь целеустремленным; скорее, он включает отдельные группы биографий, посвященных преобладающим суннитским орденам, все еще представленным во времена Джами в окрестностях Герата, а также традиции, связанные с дальнейшим отбором прославленных суфиев прошлого, таких как Руми и Эбн аль-Араби ( q. v.; Моджаддеди, стр. 151-76).

v.; Моджаддеди, стр. 151-76).

Местность также стала предметом агиографических коллекций, поскольку на них также повлияла традиция персидской историографии сосредотачиваться на конкретном месте, процедура, которая восходит к домонгольским работам, Fażāʾel-e Balḵ . Некоторые агиографические произведения 15-го и 16-го веков сосредоточены на конкретных гробницах в данном месте, а также есть работы, в которых основное внимание уделяется как местности, так и сельселам (например, Кербалахи). В то время как после установления династии Сефевидов в Персии, по-видимому, было создано меньше агиографических трудов (Gramlich, 1965, I), компиляция (суннитских) агиографий на персидском языке не ослабевала в Центральной Азии, хотя большинство этих работ остаются неотредактированными.

Агиографические произведения отражают не только развитие исламского мистицизма в его организованной форме, но и развитие народного благочестия. Поэтому он может служить важным источником для изучения истории разных уровней исламского общества. Однако такая литература обычно считалась лишь второстепенным источником по истории исламского общества и культуры и считалась менее надежной, чем историография в узком смысле. Его использование было ограничено изучением мистицизма, где богословские и философские вопросы, как правило, находились в центре внимания ученых. Как следствие, агиография остается относительно малоизученной областью изучения. Хотя верно то, что агиографические тексты следует использовать с крайней осторожностью для реконструкции упоминаемых в них исторических событий, тем не менее они остаются ценными для социальной и культурной истории. Агиография дает перспективу, отсутствующую в историографии; хотя это может и не быть прямым выражением идей, желаний, стремлений и забот обычных людей, агиографы должны были принимать во внимание эти факторы и, следовательно, должны в какой-то степени отражаться в их трудах. Это отчетливо видно в биографиях, посвященных отдельным шейхам и предназначенных для использования в их святынях.

Однако такая литература обычно считалась лишь второстепенным источником по истории исламского общества и культуры и считалась менее надежной, чем историография в узком смысле. Его использование было ограничено изучением мистицизма, где богословские и философские вопросы, как правило, находились в центре внимания ученых. Как следствие, агиография остается относительно малоизученной областью изучения. Хотя верно то, что агиографические тексты следует использовать с крайней осторожностью для реконструкции упоминаемых в них исторических событий, тем не менее они остаются ценными для социальной и культурной истории. Агиография дает перспективу, отсутствующую в историографии; хотя это может и не быть прямым выражением идей, желаний, стремлений и забот обычных людей, агиографы должны были принимать во внимание эти факторы и, следовательно, должны в какой-то степени отражаться в их трудах. Это отчетливо видно в биографиях, посвященных отдельным шейхам и предназначенных для использования в их святынях. Как заметил Жан Обен, в этих текстах слышны голоса обычных людей: «Nous y saisissons le mode de vie, les préoccupations quotidiennes, la voix même des диваны скромные, mieux qu’aucun autre document de l’époque ne les зарегистрироваться. Avec les ограничения, toutefois, qu’implique le жанр агиографический» (Обен, 1976-77, с. 85). Этот подход недавно был разработан Моникой Гронке, которая также предлагает пример того, как агиографические и документальные источники могут дополнять друг друга. Другое недавнее исследование основано на тщательном анализе нарративных элементов, используемых в агиографических и других историографических текстах, которые трактуются на той же основе (DeWeese, 1994). Поскольку историческая информация о повседневной жизни в мусульманских обществах недоступна, тот факт, что агиография является одним из немногих жанров, в которых вообще выражаются заботы простых людей, привел к недавним попыткам использовать такие произведения соответствующим образом. Сведения о прошлом, которые приводятся в этих произведениях, могут быть недостоверными, поэтому было предложено изучать упоминания лиц и событий в агиографических текстах количественным путем (Павел, 1990).

Как заметил Жан Обен, в этих текстах слышны голоса обычных людей: «Nous y saisissons le mode de vie, les préoccupations quotidiennes, la voix même des диваны скромные, mieux qu’aucun autre document de l’époque ne les зарегистрироваться. Avec les ограничения, toutefois, qu’implique le жанр агиографический» (Обен, 1976-77, с. 85). Этот подход недавно был разработан Моникой Гронке, которая также предлагает пример того, как агиографические и документальные источники могут дополнять друг друга. Другое недавнее исследование основано на тщательном анализе нарративных элементов, используемых в агиографических и других историографических текстах, которые трактуются на той же основе (DeWeese, 1994). Поскольку историческая информация о повседневной жизни в мусульманских обществах недоступна, тот факт, что агиография является одним из немногих жанров, в которых вообще выражаются заботы простых людей, привел к недавним попыткам использовать такие произведения соответствующим образом. Сведения о прошлом, которые приводятся в этих произведениях, могут быть недостоверными, поэтому было предложено изучать упоминания лиц и событий в агиографических текстах количественным путем (Павел, 1990). Было также предложено переориентировать внимание на функцию агиографических коллекций для того времени, когда они были созданы, как путем переопределения и реструктуризации прошлого для нужд настоящего, так и с помощью подсказок, даваемых о них. социальный контекст их составления (Mojaddedi). Еще одним многообещающим подходом был сравнительный, с функцией агиографии в других религиозных традициях (Aigle).

Было также предложено переориентировать внимание на функцию агиографических коллекций для того времени, когда они были созданы, как путем переопределения и реструктуризации прошлого для нужд настоящего, так и с помощью подсказок, даваемых о них. социальный контекст их составления (Mojaddedi). Еще одним многообещающим подходом был сравнительный, с функцией агиографии в других религиозных традициях (Aigle).

Библиография:

Первичные источники. Абд-аль-Васе’ Не-Цами Бадарзи, Макамат-е Джами , изд. М. Херави, Тегеран, 1371 Ш./1992.

Абу Ноайм Эсфахани, Челят аль-авлиах , 10 томов, Каир, 1351-57/1932-38; репр. Бейрут и Каир, 1967-68 гг.

Шамс-ад-Дин Ахмад Афлаки, Мана-кеб аль-Харафин, изд. Т. Языджи, 2 тома, Анкара, 1951-61; 2-е изд., Анкара, 1976-80.

Абдаллах Аншари Херави, Табакат аль-Суфия , изд. . А.А. Хабиби, Кабул, 1341 г. Ш./1962.

Асил-ад-Дин Абд-Аллах Хосейни, Максад аль-экбал-е солнцения, изд. Ф. Салджуки, как первая часть Ресала-йе мазарат-е Герат , Кабул, 1344 Ш./1965; также изд. М. Херави, Тегеран, 1351 Ш./1972.

Ф. Салджуки, как первая часть Ресала-йе мазарат-е Герат , Кабул, 1344 Ш./1965; также изд. М. Херави, Тегеран, 1351 Ш./1972.

Фарид-ад-Дин Аттар, Такерат аль-авлиах, изд. М. Эстэлами, Тегеран, 1347 г. с./1968.

ʿAbd-Allāh Ḥosayni Balḵi, Fażāʾel-e Balḵ, изд. ʿА. Хабиби, Тегеран, 1350 г. Ш./1971 г.

Абу’л-Хасан Дейлами, Сират-е Шайх-е Кабир Абу Абд-Аллах б. Хафиф Ширази , тр. (персидский) Рокн-ад-Дин Яхья б. Джонайд Ширази, изд. А. Шиммель, Анкара, 1955 г.; обр. T. Sobḥāni, Tehran 1362 Š./ 1983.

Ebn-e Bazzaz-e Ardabili, Ṣafwat al-safa, ed. Г. Табатабаи Маджд, Тебриз, 1373 Ш./1994; выдержка (часть 8) изд. и тр. (немецкий) H. Zirke, as Ein hagiographisches Zeugnis zur persischen Geschichte aus der Mitte des 14. Jahrhunderts , Berlin, 1987.

ʿAli b. Оман Ходжвири, Кашф аль-махджуб, изд. В. Жуковского, Ленинград, 1926.

Владимир Иванов, «Табакат ансари на старом языке Герата», JRAS 1923.

Абд-аль-Рахман Джами, Нафа-хат аль-онс , изд. М. Абеди, Тегеран, 1992.

Джонайд-и Ширази, Шадд аль-эзар фи Шатт аль-авзар ан зоввар аль-мазар, изд. М. Казвини, Тегеран, 1328 Ш./1949.

Абу Бакр аль-Калабади, Кетаб аль-таарроф ле-махаб ахль аль-тасаввоф , тр. А. Дж. Арберри, as Доктрина суфиев , Кембридж, 1977.

Хосайн Карбалахи Табризи, Рав-жат аль-дженан ва-джаннат аль-джанан, изд. Дж. Солтан-аль-Корраи, 2 тома, Тегеран, 1344-1349 Ш./1965-70.

Джамал-ад-Дин Абу Раух Лоф-Аллах б. Аби Саид Саад, Шалат ва соханан-е шайх Абу Саид Абу’л-Хайр-е Мейхани , изд. I. Афшар, Тегеран, 1341 Ш./1962.

Махмуд б. ʿOṯman, Ferdows al-moršediya fi asrār al-samadiya, ed. Ф. Мейер as Die Vita des Scheich Абу Исхак аль-Казаруни , Лейпциг, l948.

Авхад-ад-Дин Кермани, Ма-накеб-э Авхад-ад-Дин Кермани, изд. Б. Форузанфар, Тегеран, 1347 Ш./1969.

Anon, Maqāmāt-e khᵛāja ʿAbd-al-Haleq Šojdovāni va ʿĀref-e Rēvgari, ed. С. Нафиси, в СИЗ 2, 1333 Ш./1954, стр. 1-18.

С. Нафиси, в СИЗ 2, 1333 Ш./1954, стр. 1-18.

Мохаммад Маасум-Алишах Нахеб-аль-Садр Ширази, Тарак аль-Хакаек, 3 тома, Тегеран, 1318-19/1900-1901.

Мохаммад б. Монаввар, Асрар ат-таухид фи макамат аль-шайх Абу Саид, изд. Ḏ. Сафа, Тегеран, 1332 Ш./1953.

Ахмад б. Махмуд Мохин-аль-Фокара, Кетаб-е Моллазада дар Декр-е мазарат-е Бохара, изд. А. Гольчин Мани, Тегеран, 1339 г. Ш./1960.

Хасан б. Хамза Пеласи Ширази, Такерат Шайх Мохаммад б. Седдик аль-Коджуджи , тр. (персидский) Наджм-ад-Дин Тароми, Тегеран, 1326 г. с.х./1947 г.

Нур-ад-Дин Джафар Бадаши, Холашат аль-Манакеб , ул. JK Teufel, as Eine Lebensbeschreibung des Scheichs ‘Ali-i Hamadani (gestorben 1385): Die Xulāṣat ul-Manāqib des Maulānā Nur ud-Din Caʿfar-i Badaxši, Лейден, 1962.

Шамс-ад-Дин Парвизи, Такерат аль-авлиах , Тебриз, 1333 Ш./1954.

Мохаммад Самарканди, Кандия дар баян-е мазарат-е Самарканд, изд. I. Афшар, Тегеран, 1334 Ш./1955.

I. Афшар, Тегеран, 1334 Ш./1955.

Абд-аль-Карим Кошайри, аль-Ресала аль-Кошайрия , ул. (немецкий) Р. Грамлих, as Das Sendschreiben al-Qušairis über das Sufitum, Wiesbaden, 1989.

Resala-ye ṣāḥebiya, ed. С. Нафиси, в СИЗ 1, 1332 Ш./1953, стр. 70-101.

Шамс-ад-Дин Эбрахим б. Садр-ад-Дин Рузбехан-э Шани, Рух аль-дженан и Тофа-йе ахл аль-эрфан фи Экр аль-шайх Рузбехан , изд. М. Да-нешпажу в Рузбехан-наме , Тегеран, 1347 Ш./1968.

То же, Tohfa-ye ahl al-erfān fi ekr al-shayḵ Ruzbe-hān, ed. Дж. Нурбахш, Тегеран, 1349 г. Ш./1970.

Садид-ад-Дин Мо-Хаммад Хазнави, Макамат-э Жанда-пил, изд. ЧАС. Мохайяд Санандаджи, Тегеран, 1340 г. Ш./1961.

Салах б. Мобарак Бохари, Анис аль-талебин ва оддат ас-салекин , изд. Ḵ. Э. Сари-Огли, Тегеран, 1371 г. Ш./1992.

Абд-аль-Рахман Солами, Табакат аль-Суфия, изд. Дж. Педерсен, Лейден, 1960; изд. Н. Шорайба, 2-я пр., Алеппо, 1986 [= Каир, 1969].

Н. Шорайба, 2-я пр., Алеппо, 1986 [= Каир, 1969].

Зайн-аль-Абедин Ширвани, Бостан ас-сиаха, Тегеран, 1338/1959-60.

Фаур-ад-Дин Али б. Хосайн Вахес Кашефи, Рашахат Айн аль-Хаят, изд. ʿА. Моиниан, 2 тома, Тегеран, 1356 г. с.г. (2536)/1977.

Вторичные источники. Дениз Эгль, изд., Saints orientaux , Paris, 1995.

Хамид Алгар, «Орден Накшбанди: предварительное исследование его истории и значения», Stud. остров 63, 1976, стр. 123-56.

Жан Обен, Deux sayyids de Bam au XVe siècle: Contribution à l’histoire de l’Iran Timouride, Wiesbaden, 1956a.

То же, Материалы для биографии шаха Ниматуллы Вали Кермани, Bibliothèque Iranienne 7, Tehran-Paris, 1956б.

То же самое, «Un santon quhistani de l’époque timouride», REI 35, 1967, стр. 185–216.

То же самое, «La Propriété foncière en Azerbaydjan sous les Mongols», Le monde iranien et l’Islam 4, 1976–77, стр. 79–132.

79–132.

Джулиан Болдик, Воображаемые мусульмане, Лондон, 1993 (см. также обзорную статью ДеВиза, 1996b).

Майкл Куперсон, Классическая арабская биография: наследники пророков в эпоху аль-Махмуна, Кембридж, 2000.

Девин ДеВиз, Суфий Увайси в тимуридском Мавараннахре: Заметки о агиографии и таксономии святости в религиозной истории Центральной Азии , Papers on Inner Asia 22, Bloomington, 1993.

Idem, Золотая Орда: Баба Тюклес и обращение в ислам в исторической и эпической традиции, University Park, Pa., 1994.

То же, « Машах-и Тюрк и Ходжаган: Суфийские традиции Ясави и Накшбанди», Журнал исламских исследований 7/2, 1996a, стр. 180-207.

Там же, « Тадхкират-и Бугра-хан и суфии «Овейси» в Центральной Азии: заметки в обзоре воображаемых мусульман, » Central Asiatic Journal 40/1, 1996b, стр. 87-127 .

Richard Gramlich, Die schiitischen Derwischorden Persiens I: Die Affiliationen , Wiesbaden, 1965.

Многие витэ продолжаются

Многие витэ продолжаются

Санкт-Эркенвальд

Санкт-Эркенвальд МБЛЭ.К.

МБЛЭ.К. Гленне (редактор), Средние века в текстах и текстуре: размышления о средневековых источниках (Торонто, 2011 г.), стр. 217–29.. МБ.

Гленне (редактор), Средние века в текстах и текстуре: размышления о средневековых источниках (Торонто, 2011 г.), стр. 217–29.. МБ. Доступно онлайн через Proquest.

Доступно онлайн через Proquest. , «Две жизни святого Радегунда», там же (изд.), Средние века в текстах и текстуре: размышления о средневековых источниках (Торонто, 2011), стр. 57–69. МБ.

, «Две жизни святого Радегунда», там же (изд.), Средние века в текстах и текстуре: размышления о средневековых источниках (Торонто, 2011), стр. 57–69. МБ. ПН.К.

ПН.К. 3 (Турнхаут, 2001), стр. 203–325. ПН.К.

3 (Турнхаут, 2001), стр. 203–325. ПН.К.

Гленне (ред.), Средние века в текстах и текстуре: размышления о средневековых источниках (Торонто, 2011), стр. 71–83. МБ.

Гленне (ред.), Средние века в текстах и текстуре: размышления о средневековых источниках (Торонто, 2011), стр. 71–83. МБ. , Филадельфия, Пенсильвания, 1982; 2-е изд., Олдершот,

, Филадельфия, Пенсильвания, 1982; 2-е изд., Олдершот, (Сполето, 2001), ii, 857–859.1. MFWB.Q.

(Сполето, 2001), ii, 857–859.1. MFWB.Q. (ред.), Три англо-латыни одиннадцатого века

(ред.), Три англо-латыни одиннадцатого века