Преподобные кто такие: Кто такой преподобный и кто такие святые? История, факты, описание

Содержание

Кто такой преподобный и кто такие святые? История, факты, описание

Преподобным именуется святой, который при жизни был монахом и не имел архиерейского сана — то есть, не был архиепископом, епископом, митрополитом или патриархом.

Самые известные преподобные в Русской Церкви:

- преподобный Серафим Саровский

- преподобный Амвросий Оптинский

- преподобный Сергий Радонежский

Самые известные преподобные Русской и зарубежных Церквей, жившие в XX веке:

- преподобный Силуан Афонский

- преподобный Паисий Святогорец

- преподобный Серафим Вырицкий

Старец Силуан Афонский — один из самых известных святых подвижников XX века. Монах, который сподобился созерцать Нетварный Свет уже на земле.

Преподобный — означает, что жизнь этого святого в первую очередь символизирует собой глубокий молитвенный путь — подобный ангельскому. Их подвиг — молитва, и соприкосновение с внешним миром происходило лишь по течению жизни, а не по «обязанности», которую подразумевает любое священство или архиерейство (архиепископы и митрополиты могли бы святейшими людьми и иметь дар к самой глубокой молитве и подвигу, но в силу своего сана они так или иначе участвовали в мирской и управленческой стороне Церкви, поскольку несли ответственность за целый город, митрополию или — как в случае с Патриархом — целую Церковь).

Это не значит, что все преподобные были затворниками и не выходили целыми днями из храма. Жизнь живая, и многие из них, если духовно наставляли многих приходящих в монастырь мирян и живущих в миру духовных чад. Некоторые из преподобных именно что получили почитание в народе за самоотверженное пастырство — как преподобные Серафим Саровский или Амвросий Оптинский, к которым стекались тысячи паломников. И получали от них духовное или физическое исцеление…

Кто такие святые?

Откуда вообще возникла необходимость давать определения (лики) святым и кто такие святые?

Святой это не только и не столько подвижник — то есть человек, который внешне отдал себя служению, аскезе и трудам не для себя, но для Бога. Человек может быть подвижником, но не святым.

Святой это тот, кто стяжал Благодать Святого Духа. И в котором присутствие Святого Духа было или стало очевидным для окружавших его.

(Иногда понимание, что человек был святым, приходит уже после его смерти, а иногда уже во время жизни человека всем очевидно, что канонизация — то есть, признание его святым всей Церковью, — это вопрос времени)

Святость не означает, что человек обязательно был наделен какими-либо сверхъестественными способностями — даром прозорливости или умением исцелять — хотя, чаще всего святые как раз открывали в себе невероятные Дары. Равно как не означает, что всякий прозорливец это святой.

Равно как не означает, что всякий прозорливец это святой.

Причисление Церковью того или иного подвижника к лику святых несет в себе две цели:

- отдать дань святому;

- показать пример пути к святости, чтобы каждый живущий на земле мог найти вдохновляющий или ободряющий для себя пример.

Сонм святых — это напоминание, как разнообразен может быть путь на Небо уже здесь на земле. Это ободряющее (или отрезвляющее) напоминание, что совершенно не обязательно быть монахом, чтобы стать святым. Совершенно не обязательно быть убитым ради Христа, чтобы стать святым. Совершенно не обязательно быть бездомным блаженным, чтобы стать святым. Пути Господни неисповедимы, и святость обуславливается не внешней формой, в которую облеклась жизнь того или иного человека — а его внутренним отношением к жизни, Богу и Вечности.

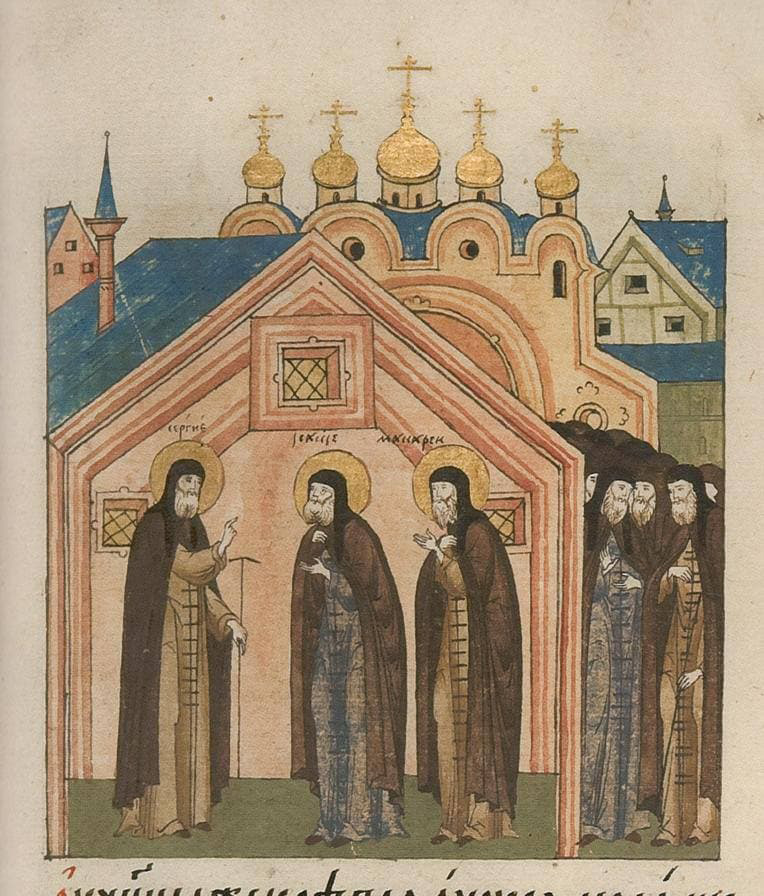

Старинная икона Явление Богоматери преподобному Сергию Радонежскому

Какие бывают святые

Вот некоторые из самых известных ликов святых.

Апостолы это:

Ученики Иисуса Христа. Их было не двенадцать, а гораздо больше, хотя двенадцать из них считались Его ближайшими Учениками. При этом само по себе слово «апостол» не равнозначно слову «святой», поскольку Иуда тоже был и называется апостолом, но именно он предал Христа…

Четыре Евангелия написаны апостолами: Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном.

Благоверные это:

Такого лика удостаивались монархи или князья, которые вместо того, чтобы укреплять свою земную власть, старались укреплять и в себе, и вокруг христианскую веру и благочестие, и именно это безоговорочно поставили в своей жизни на первое место. Например, святой благоверный князь Даниил Московский. В его честь в Москве стоит мужской Свято-Даниловский монастырь.

Блаженные (они же — юродивые) это:

Святые, вставшие на путь внешнего похождения на безумца, бездомного, глупца и чудака. Возможно, это один из самых трудных для объяснения подвигов, и он в любом случае был не их «выбором», но — Призванием…

Своей жизнью они вызывали насмешки окружающих с одной стороны (и тем самым, в конце достигали святого смирения), а с другой — многие из них помогали духовно прозреть (или просто помогали) неимущим, сирым, и тем, кто на самом деле нуждается в помощи. Например — блаженная Ксения Петербургская.

Например — блаженная Ксения Петербургская.

Икона святой блаженной Ксении Петербургской, которая взяла на себя подвиг юродства после скоропостижной смерти мужа.

Мученики это:

- Отдавшие свою жизнь за веру и Христа.

- Великомученики — те, которые претерпели особо тяжелые испытания и мучения.

- Священномученики — это убиенные за веру священники (монахи или не-монахи).

- Преподобномученики — убиенные преподобные.

- Новомученики — павшие в гонениях на Церковь в XX веке. В основном, речь о послереволюционной России и Сталинских репрессиях.

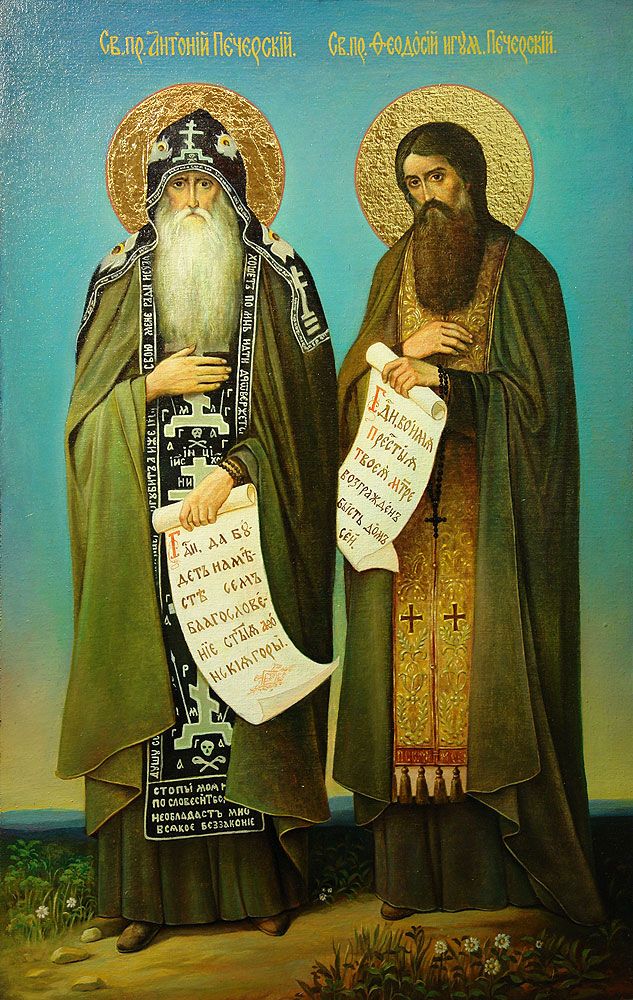

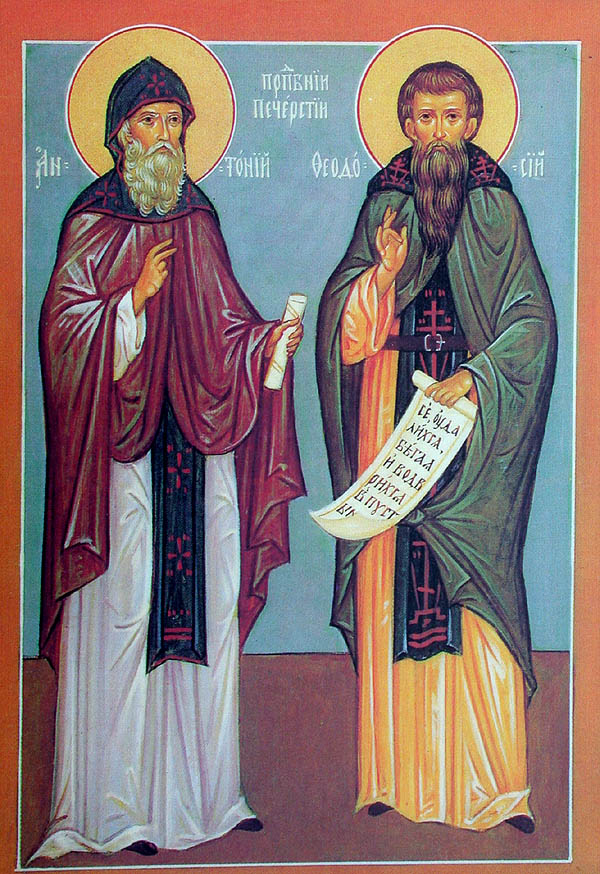

Преподобные это:

Об этом мы подробно говорили в начале. Преподобные — это святые, которые в земной жизни были монахами, но не получали архиерейского сана: то есть имели по призванию жизнь подобную ангелам.

Равноапостольные это:

Святые, благодаря которым крестились или уверовали большое число людей — то есть, чей подвиг был равен апостольским. Например, к лику равноапостольных причислен святой Николай Японский, который в начале XX века крестил тысячи японцев — абсолютное чудо, учитывая менталитет этого народа и его укорененность в традициях.![]()

Святители это:

Святые, которые были при жизни священниками или монахами-архиереями.

Страстотерпцы это:

Святые, убитые не за веру (то есть за призыв отказаться от нее или от Христа), а за соблюдение Заповедей или за саму идею благочестия. Например, император Николай II.

Чудотворцы это:

Никто из святых не искал для себя сверхестественных способностей, большинство даже тяготились ими. Однако Господь щедр к людям святой жизни, и путь некоторых из них для Церкви и народа ассоциируется в первую очередь с чудотворениями: прозорливостью, исцелениями…. И в молитвах к ним обращаются с особой надеждой — чудесно изменить существующее положение вещей: неустроенность, болезни, личные слабости.

В России особо почитаем, например, святитель Николай Чудотворец.

Редкое фото: преподобный старец Паисий Святогорец кормит птичку.

Святые: какие приняты сокращения

Церковью принята система сокращений, которая сейчас активно используется в духовной литературе. Не все эти слова означают святость, но они употребляются в написании имен тех или иных святых.

Не все эти слова означают святость, но они употребляются в написании имен тех или иных святых.

- ап. — апостол

- бесср. — бессребреник, бессребреники

- блгв. — благоверный (благоверная)

- блж. (блаж.) — блаженная, блаженный

- вмц. (влкмц.) — великомученица

- вмч. (влкмч.) — великомученик

- ев. — евангелист

- исп. (испов.) — исповедник, исповедница

- кн. — князь

- кнг. — княгиня

- кнж. — княжна

- мч. — мученик

- мц. — мученица

- новмч. (новомуч.) — новомученик

- новосвщмч. — новосвященномученик

- прав. — праведный

- прор. — пророк

- просвет. — просветитель, просветительница

- прмч. — преподобномученик

- прмц. — преподобномученица

- прп. — преподобный

- прп. исп. (прписп.) — преподобноисповедник

- равноап. — равноапостольный, равноапостольная

- св. — святой, святая

- свт. — святитель

- сщисп. — священноисповедник

- сщмч.

— священномученик

— священномученик - столпн. — столпник

- страст. — страстотерпец

- чудотв. — чудотворец

- юрод. — юродивый

Этот и другие посты читайте в нашей группе во ВКонтакте

И еще в Фейсбуке!

Присоединяйтесь!

Преподобный — Православный портал «Азбука веры»

5 ступеней веры

- Преподобный Cловарь агиографических терминов

- Лики святости

- Преподобные иноки

Преподо́бный – (особенно сильно, сугубо уподобленный; от др.-греч. ὅσιος, буквально: «священный», «чистый, незапятнанный», «освященный», «святой») –

1) лик святости, объединяющий прославившихся в монашеском подвиге;

2) святой, принадлежащий к этому лику, напр. преп. Серафим Саровский, преп. Сергий Радонежский.

Как видно из определения, в церковнославянском и русском, а также в прочих славянских языках изначальное понятие ὅσιος приобрело несколько иное значение и вид, отличное от оригинала – в наименовании «преподобный» подчеркивается не только святость как таковая, но и особое состояние святого, высокая степень уподобления Богу.

Преподобный как лик святых

Лики святости (они же чины святости) — это, по сути, классификация канонизированных святых в зависимости от их жизненного пути и духовного подвига. С практикой различения ликов святости связано различие форм их почитания в Церкви. Назвать точное количество ликов святости не представляется возможным1. В связи с периодическим появлением в перечне ликов новых чинов святых (например, новомучеников) или локальными типами (страстотерпчество) можно предположить, что такая тенденция будет проявляться и в дальнейшем.

Так как возможностей снискать святость много, то и категорий (ликов) святости также много. Иными словами, понятие «преподобный» подчеркивает особый путь достижения святости – стремление людей к богоподобию, к уподоблению Господу Иисусу Христу. Заметим, что путём подражания Спасителю, в особом значении, является монашеский путь, подразумевающий, помимо прочего, свободное и осознанное исполнение определенных обетов (безбрачия (девства) (и Христос не вступал в брачные отношения), послушания (Христос был всецело послушен воле Отца), нестяжания (скажем, Сын Человеческий не имел, где голову приклонить (Лк. 9:58)). Вот почему определением «преподобный» отмечают достигших святости монахов, иеромонахов, игуменов, архимандритов и пр. людей монашеского звания. Чин преподобного один из наиболее распространённых чинов святых, уступающий лишь чину мучеников по количеству канонизированных (то есть признанных Церковью) святых.

9:58)). Вот почему определением «преподобный» отмечают достигших святости монахов, иеромонахов, игуменов, архимандритов и пр. людей монашеского звания. Чин преподобного один из наиболее распространённых чинов святых, уступающий лишь чину мучеников по количеству канонизированных (то есть признанных Церковью) святых.

Исторически появление первых святых, определяемых церковной традицией как преподобных, относится к IV веку и связано с первыми монахами египетских пустынь: прпп. Павлом Фивейским, Пахомием, Антонием и Иларионом Великими.

Богословское основание понятия

Понятие «преподобный» непосредственно связано со стержневым смыслом православной агиологии – учении об уподоблении Богу, обожении (тео́зис (др.-греч. θέωσις произносится — те́осис) от θεός «Бог»).

Как явствует из названия «преподобный» — это святой, уподобленный Богу в чрезвычайно высоком значении этого слова, то есть ставший близко похожим/подобным Богу, ставший «богом по благодати». Учение об обожении значительным образом отличает православное христианство от прочих авраамических монотеистических традиций (ислама и иудаизма). Учение об обожении формировалось на протяжении первого тысячелетия христианской истории преимущественно в монашеской среде и окончательное оформление получило в богословии свт. Григория Паламы и его учеников в XIV веке. Возможность теозиса базируется на идее подражания Богу, одно из первых упоминаний которой мы встречаем у св. апологета Аристида Афинского2. А одним из первых небиблейских упоминаний о принципиальной возможности христиан стать «богами» является фраза Тертуллиана в его трактате «Против Гермогена»: «Мы можем даже стать богами, если удостоимся быть теми, о которых Он возвестил: «Я сказал: вы – боги, и стал Бог в собрании богов» (Пс.81:6)»3. Учение об обожении основывается на Священном Писании Ветхого Завета и является неотъемлемой и центральной частью христианского вероучения.

Учение об обожении значительным образом отличает православное христианство от прочих авраамических монотеистических традиций (ислама и иудаизма). Учение об обожении формировалось на протяжении первого тысячелетия христианской истории преимущественно в монашеской среде и окончательное оформление получило в богословии свт. Григория Паламы и его учеников в XIV веке. Возможность теозиса базируется на идее подражания Богу, одно из первых упоминаний которой мы встречаем у св. апологета Аристида Афинского2. А одним из первых небиблейских упоминаний о принципиальной возможности христиан стать «богами» является фраза Тертуллиана в его трактате «Против Гермогена»: «Мы можем даже стать богами, если удостоимся быть теми, о которых Он возвестил: «Я сказал: вы – боги, и стал Бог в собрании богов» (Пс.81:6)»3. Учение об обожении основывается на Священном Писании Ветхого Завета и является неотъемлемой и центральной частью христианского вероучения. По слову свт. Афанасия Великого: «Бог вочеловечился, чтобы человек обожился».

По слову свт. Афанасия Великого: «Бог вочеловечился, чтобы человек обожился».

Таким образом, преподобный это человек, который еще при жизни встал на путь подражания Богу, путь уподобления Богу, чтобы стать богом «по благодати». Выражение «бог по благодати» относится к исихастской традиции православной аскетики, свидетельствовавшей о том, что обожение происходит при активном участии самого человека, в синергии, соработничестве с Богом, через теснейшее соединение с Ним. Возможным признаком обожения считалось и считается созерцание человеком Божественных энергий. Результатом такого духовно-благодатного соединения становится состояние «бога по благодати», «преподобия» человека Богу.

Почему в Великом каноне св. Андрея Критского мы обращаемся к святому словами «Преподобне отче Андрее, моли Бога о нас», хотя известно, что он имел сан епископа?

В греческом языке «святой, преподобный» отражается одним словом – «όσιος» [osios]. Хотя, в Великом каноне на греческом языке эта строка выглядит так: «Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν» [agie tu Theu, presveve iper imon], что буквально переводится как: «Святый Божий, моли Бога о нас». Здесь обращение через слово «άγιος», т.е. «святой». В других случаях можно встретить обращение «όσιε του Θεού» [osie tu Theu], что значит «святый Божий» или «преподобный Божий». Еще один пример: в богослужебных текстах на утрене праздника трех святителей встречается тропарь, в котором к святителям обращаемся словами «Ὅσιοι Πατέρες» [osii pateres], что можно перевести как «святые отцы» или «преподобные отцы». Снова «όσιοι» (множ. число от όσιος).

Хотя, в Великом каноне на греческом языке эта строка выглядит так: «Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν» [agie tu Theu, presveve iper imon], что буквально переводится как: «Святый Божий, моли Бога о нас». Здесь обращение через слово «άγιος», т.е. «святой». В других случаях можно встретить обращение «όσιε του Θεού» [osie tu Theu], что значит «святый Божий» или «преподобный Божий». Еще один пример: в богослужебных текстах на утрене праздника трех святителей встречается тропарь, в котором к святителям обращаемся словами «Ὅσιοι Πατέρες» [osii pateres], что можно перевести как «святые отцы» или «преподобные отцы». Снова «όσιοι» (множ. число от όσιος).

Однако, ответ на данный вопрос, кажется, не может исчерпаться лишь обращением к греческому слову, которое можно перевести двояко. Этот вопрос более глубок и уходит корнями вглубь традиции. Обратившись к иконографии, мы увидим, что св. Андрея Критского изображают иногда в монашеском облачении, а не в епископском.

Обратившись к иконографии, мы увидим, что св. Андрея Критского изображают иногда в монашеском облачении, а не в епископском.

Подобные вопросы можно задать и о св. преподобном Исааке Сирине, епископе Ниневийском, который в иконографии изображается в епископском облачении крайне редко. Еще «благоверный княже Александре моли Бога о нас», хотя, святой князь Александр принял схиму перед смертью с именем Алексий и на иконах изображается двояко. В данном случае князь известен своим высоким подвигом на княжеском посту, а потому по традиции именуем его князем благоверным, а не преподобным. Святой Андрей Критский известен своими сочинениями, в особенности составлением покаянного канона, что скорее отражает дух монаха, аскета, плачущего о грехах своих, нежели иерарха и учителя Церкви, как например, святители Иоанн Златоуст, Василий Великий и Григорий Богослов.

Примечания:

- 4.

8 тыс. 0

8 тыс. 0 -

0 -

- П

Являются ли христиане грешниками, святыми или и тем, и другим?

ГлавнаяМатериалыУказательДуховная жизньОсновы духовной жизни Грешники святые

Вопрос

Ответ

Христиане одновременно и грешники, и святые. Все люди грешники, потому что мы рождены во грехе. Но не все люди святые. Согласно Библии, святой — это не тот, кто творил чудеса, и не тот, кого церковь или организация причислила к лику святых. Слово, переведенное как «святой» в Новом Завете, hagios буквально означает «священный, физически чистый; морально безупречный или религиозный; торжественно освящен; святой». В контексте отрывков из Нового Завета святые — это те, кто принадлежит к телу Христову, спасенные по благодати через веру (Ефесянам 2:8–9). Другими словами, святой — это другое слово для христианина, истинно верующего в Господа Иисуса Христа.

Другими словами, святой — это другое слово для христианина, истинно верующего в Господа Иисуса Христа.

Это ясная библейская истина, что все рождены во грехе и все имеют греховную природу. Писание говорит, что Бог сотворил человечество изначально добрым и безгрешным естеством: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему…» Бог сотворил человека по образу Своему, по образу Божию. Он сотворил его, мужчину и женщину сотворил их» (Бытие 1:26-27). Однако в Бытие 3 записано падение Адама и Евы, и с этим падением грех вошел в два прежде безгрешных существа. И когда у них родились дети , их греховная природа передалась их потомству.Таким образом, каждый человек является грешником.

Святые, напротив, не рождаются святыми; они становятся святыми, перерождаясь. Поскольку все мы «согрешили и лишены славы Божией» (Римлянам 3:23), мы все нуждаемся в духовном возрождении, без которого мы останемся в нашем греховном состоянии на протяжении всей вечности. Но Бог по Своей великой милости и благодати уготовил (единственное) средство для превращения грешника в святого — Господа Иисуса Христа, пришедшего «отдать душу Свою во искупление многих». Когда мы исповедуем нашу нужду в Спасителе от греха и принимаем Его жертву на кресте от нашего имени, мы становимся святыми.

Но Бог по Своей великой милости и благодати уготовил (единственное) средство для превращения грешника в святого — Господа Иисуса Христа, пришедшего «отдать душу Свою во искупление многих». Когда мы исповедуем нашу нужду в Спасителе от греха и принимаем Его жертву на кресте от нашего имени, мы становимся святыми.

Нет иерархии святых. Все, кто по вере принадлежит Христу, являются святыми, и никто из нас не является более «святым», чем наши христианские братья и сестры. Апостол Павел, святой не более, чем самый безвестный христианин, начинает свое первое послание к коринфской церкви заявлением, что они «освящены во Христе Иисусе и призваны быть святыми вместе с всеми, кто повсюду призывайте имя Господа нашего Иисуса Христа» (1 Коринфянам 1:2, курсив добавлен). В этом стихе hagios переводится как «святые», «святые» и «освященные» в разных переводах Библии, что приводит к безошибочному заключению, что все, кто когда-либо призывал Христа для спасения, являются святыми, освященными Господом. Мы все «сограждане святым и свои Богу» (Ефесянам 2:19).

Мы все «сограждане святым и свои Богу» (Ефесянам 2:19).

Мы не святые, потому что церковь объявила нас святыми, и мы не можем проложить себе путь к святости. Однако, когда мы спасены верой, мы призваны к определенным действиям, соответствующим нашему призванию святых Божьих. «Но как призвавший вас свят, так и будьте святы во всем, что делаете; ибо написано: «Будьте святы, потому что Я свят» (1 Петра 1:15–16). Святые не безгрешны, но жизнь святых отражает реальность присутствия Христа в наших сердцах, в Котором мы «живем и движемся и существуем» (Деяния 17:28).

Вопросы о христианской жизни

Являются ли христиане грешниками, святыми или и тем, и другим?

Подпишитесь на

Вопрос недели

Получите наш Вопрос недели, доставленный прямо на ваш почтовый ящик!

Подписывайтесь на нас:

Кто такие Божьи святые? — BibleAnswers Ireland

Сегодня, когда люди говорят о святом, их представление о святом неизменно отличается от того, что содержится в Библии.

Римо-католики понимают под святым умершего человека, чья жизнь соответствовала церковному учению и который после смерти совершил какие-то чудеса, что дает ему право быть канонизированным и стать объектом молитвы, поклонения и почитания.

Однако библейское учение совершенно иное. Слово «святой» означает того, кто освящен или отделен для Бога. Это не заявление о духовном статусе, которого достигают лишь немногие христиане. Напротив, святой — это всякий, кто имеет живые отношения с Богом через Его милость и благодать, выраженные в смерти Господа Иисуса Христа. Следовательно, каждый христианин является святым. Это видно из очень небольшой выборки цитат из Библии:

• Когда Савл преследовал церковь, говорили, что он причинил большой вред «святым в Иерусалиме». (Деяния 9:13)

• Петр посетил «святых в Лидде». (Деяния 9:32)

• Вспоминая свои гонения на церковь, Павел сказал: «По повелению первосвященников я заключил в темницу многих святых…» (Деяния 26:10)

• Написав свое знаменитое послание на благодати Божией христианам, живущим в Риме, Павел приветствует их: «Всем в Риме, любимым Богом и призванным быть святыми». (Римлянам 1:7)

(Римлянам 1:7)

• Заканчивая свое прекрасное письмо церкви Христа в Филиппах, Павел говорит: «Приветствуют вас все святые, особенно из дома кесарева». (Филиппийцам 4:22)

Этих примеров достаточно, чтобы показать, что римско-католическое понимание святого не согласуется с тем, чему учит Библия. Святые в Библии — это все дети Божьи. В Библии святые встречаются среди духовно слабых и сильных, образованных, необразованных, рабов, свободных и т. д. Всех их объединяет то, что они искуплены Агнцем Божиим, взявшим их грехи; поэтому они и называются святыми.

Быть святым — это не титул, который носят; быть святым — это заявление о своих отношениях с Богом через Господа Иисуса Христа. Более того, святые в Библии никогда не становились объектом почитания после своей смерти, какой бы благочестивой ни была их жизнь. И идея действительно молиться усопшему святому никогда не преподается в Библии. Только Бог является объектом всех наших молитв, нашей преданности и почитания.

Молитва святым

Практика молитвы святым может иметь благие намерения, но это практика, которая нарушает Слово Божье. Идея иметь «святого покровителя» возникает из-за очень плохого понимания вседостаточности Бога.

Идея иметь «святого покровителя» возникает из-за очень плохого понимания вседостаточности Бога.

Что может сделать любой из святых, чего не сделает сам Бог? Какой потерянный предмет может найти святой Антоний, чего не может найти Бог? Какую защиту в путешествии может предоставить святой Христофор, чего не даст Бог? Какую потребность может удовлетворить святой Иуда (покровитель безнадежных случаев), которую Бог не удовлетворит в изобилии? Самого Бога достаточно, чтобы восполнить все наши нужды; это ясно видно в Слове Божьем.

Библия заявляет, что есть только «один Бог и один посредник между Богом и людьми, человек Христос Иисус». (1 Тимофею 2:5). Библия говорит, что Иисус — наш первосвященник и «может полностью спасти приходящих чрез Него к Богу, потому что всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». (Евреям 9:24) Это Иисус говорит: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». (Матфея 11:28)

И, наконец, Библия говорит о роли Святого Духа в наших молитвах.