Бог буддизма ислама и христианства: «Что общего у религий христианство, буддизм и ислам?» — Яндекс Кью

Содержание

Христианство и другие религии — St Barbara

Свящ. Георгий Кочетков, магистр богословия

РЕЛИГИЙ и религиозных, а также мистических сект и практик было, есть и будет очень много. Это и составляет некоторую проблему для христианства, исповедующего единую Истину в едином Боге, а также единство человеческого рода, созданного по единому образу Божьему, содержащемуся в каждом человеке. Поэтому не случайны часто задаваемые в наше время вопросы: «Как же, если Бог один, может существовать множество религий?» Или: «Неужели все религии ложны и только христианство (православие) единственно истинно?» Или: «Неужели все нехристиане (неправославные) погибнут? А если они ничего не слышали о Христе и христианстве?» Или наоборот: «Неужели возможно спасение вне Христа и Его Церкви, ведь сказано: «Уверовавший и крещенный будет спасен…» (Мк 16:16)?». Или: «А может быть, разные религии – лишь разные пути к одному и тому же единому Богу, а различия между ними – лишь по форме, а не по содержанию, и объясняются только историческим, культурным и национальным своеобразием того или иного народа?» Дать главные направления для христианского ответа на эти вопросы и есть наша задача.

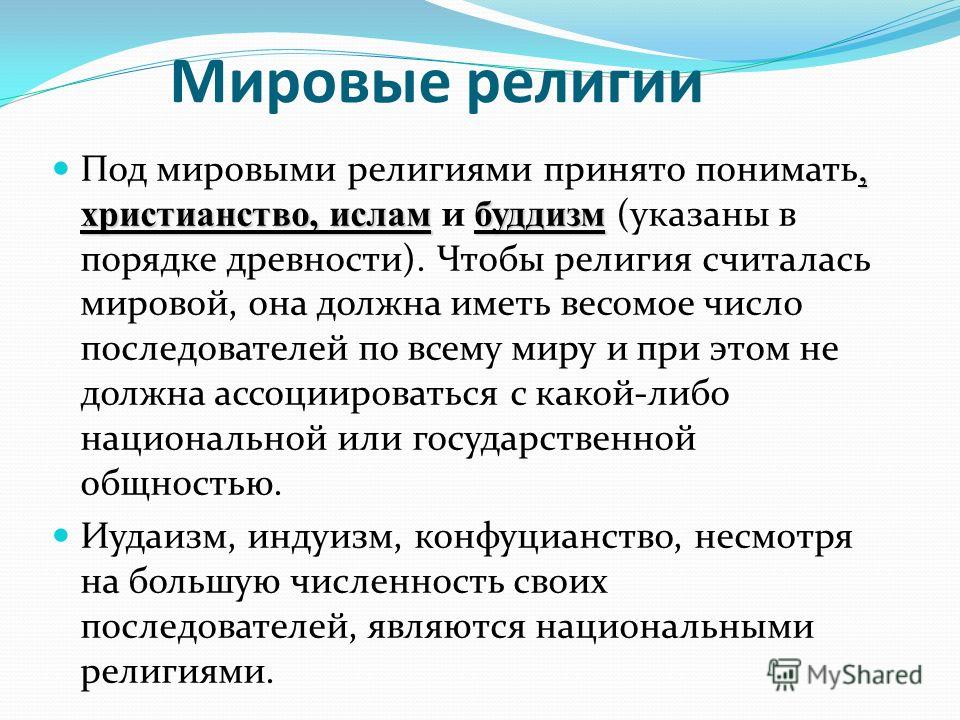

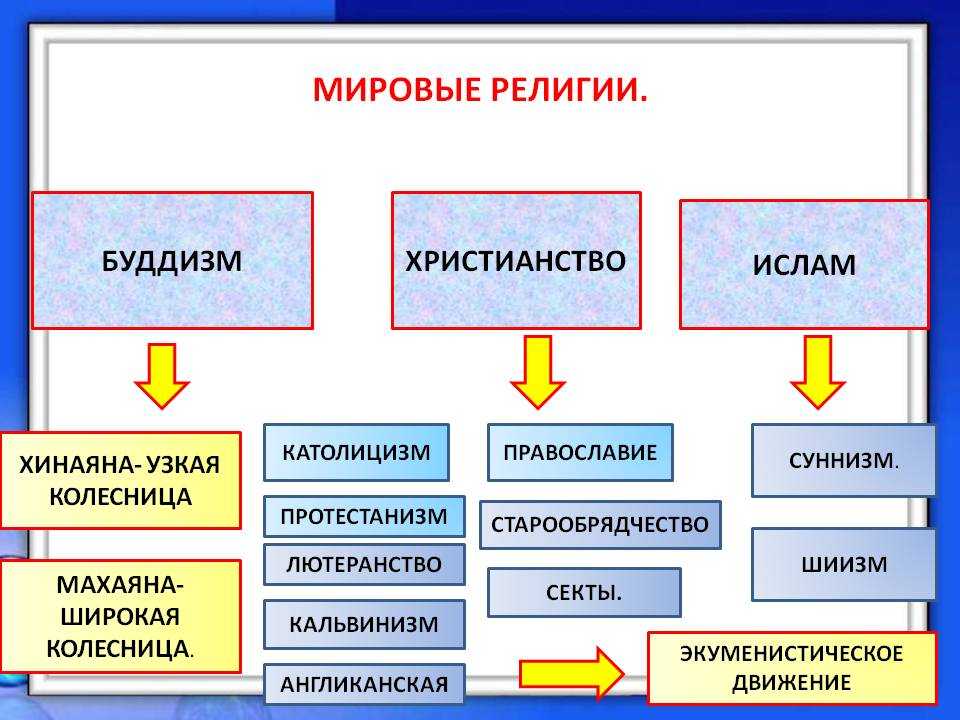

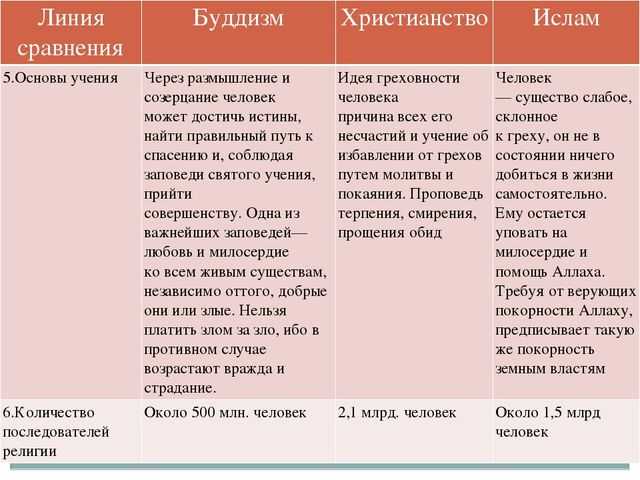

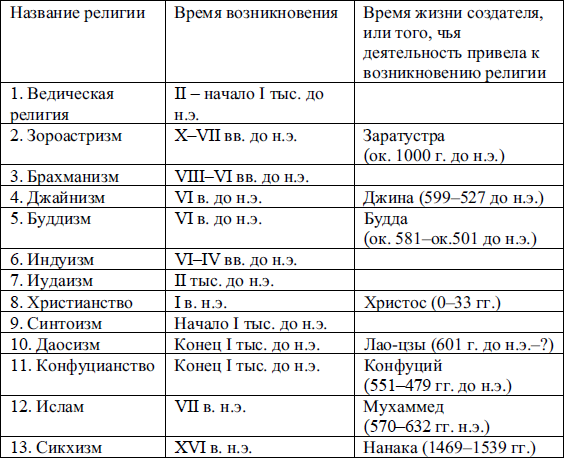

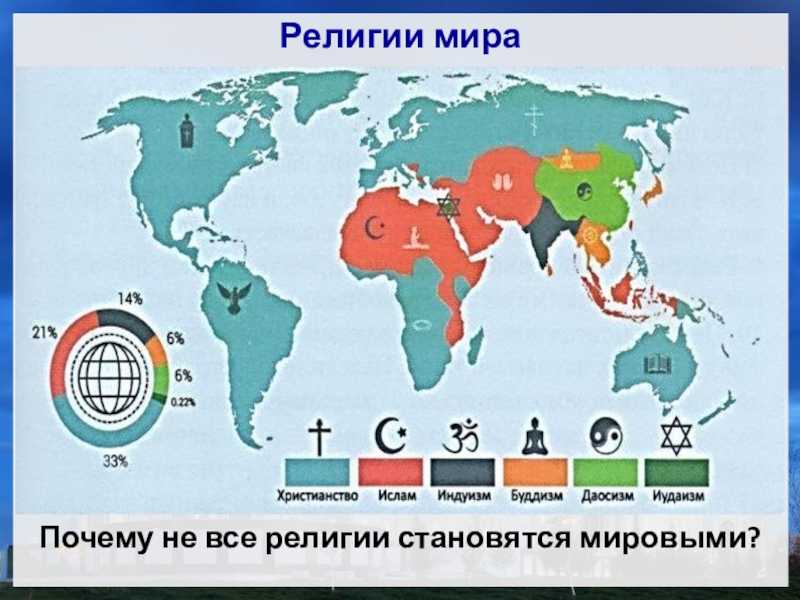

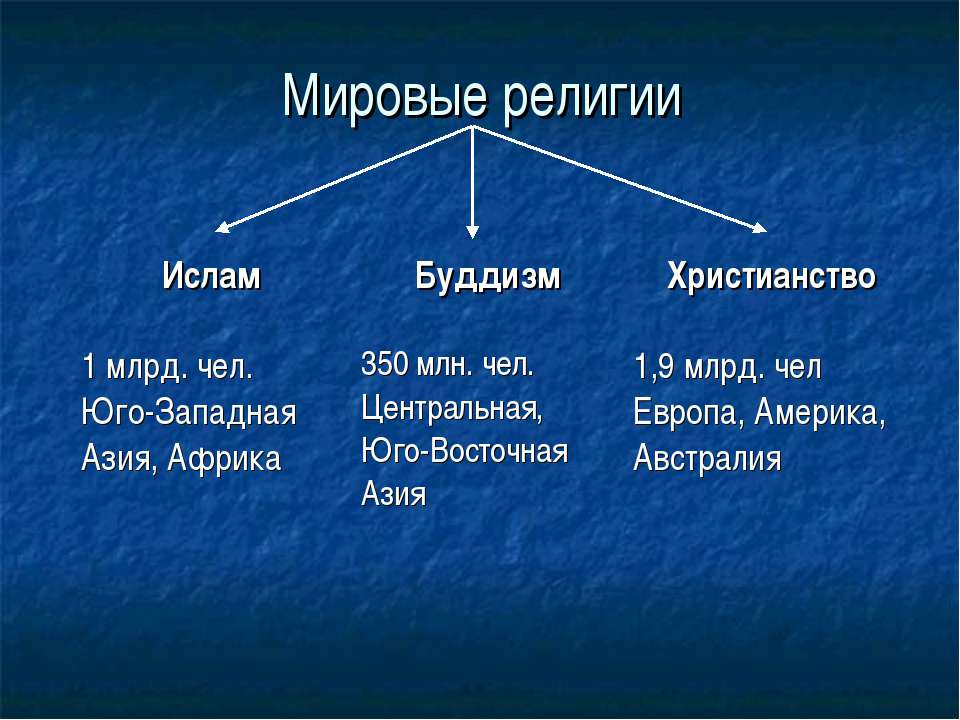

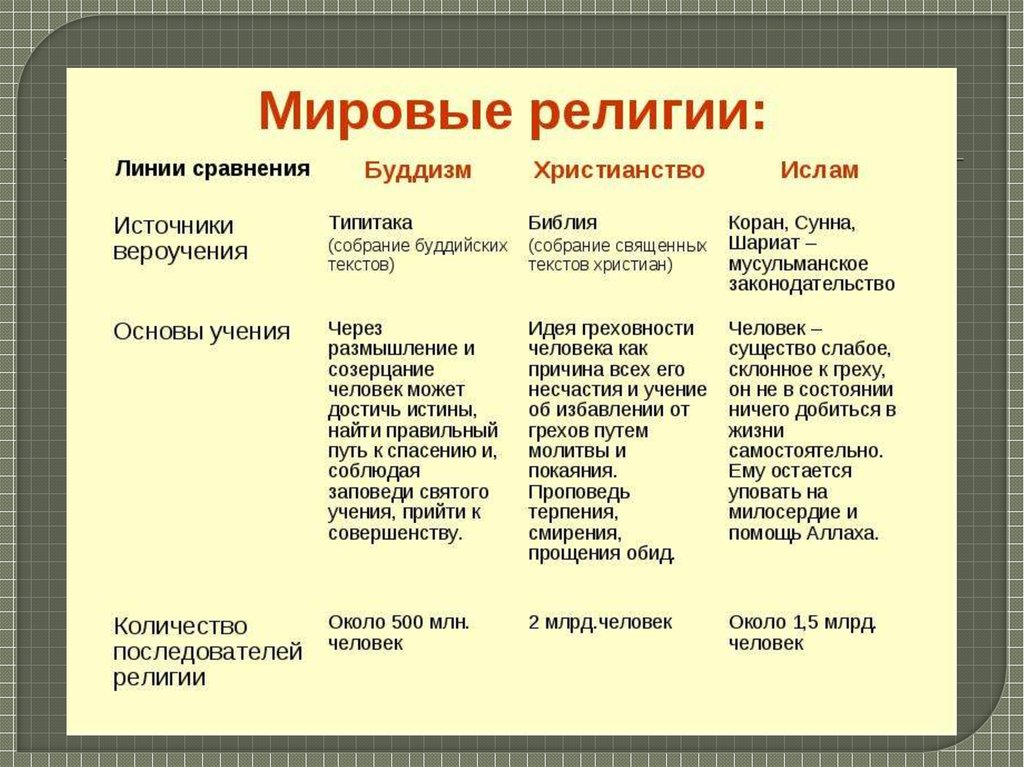

Религии мира могут быть классифицированы с разных позиций. Одна из важнейших классификаций – их деление на мировые и немировые. К мировым религиям относятся все религии, вышедшие далеко за рамки одного народа, страны, континента. Остальные называются немировыми, часто просто национальными. К мировым религиям принято относить три: христианство, ислам (мусульманство) и буддизм.

Другая общепринятая классификация религий – деление на монотеистические и языческие.

Монотеистические религии – это религии, которые исповедуют не просто одно божество, численно одно, как это могло быть уже в Древнем Египте и Древней Индии, но одного-единственного Бога – Святого Бога, открывшего Себя в древности патриарху Аврааму, Бога-Творца, создавшего небо и землю, т.е. весь видимый и невидимый мир со всеми его мирами, давшего в нем жизнь животным и дух человеку. Таким образом, это не просто религии единобожия, а религии Авраамовой и библейской традиции. Их насчитывается столько же, сколько и мировых – три. Это те же религии, только вместо буддизма к ним относится иудаизм. Иудаизм – не мировая, а национальная религия, которую исповедует большинство евреев, а буддизм – хотя и мировая, но не монотеистическая, а языческая религия, ибо она не приобщена к Авраамовой традиции единобожия. Примером же немировой (национальной) и немонотеистической (языческой), но также великой религии в наше время может служить индуизм. Итак, беря за точку отсчета христианство, начнем разговор с мусульманства.

Это те же религии, только вместо буддизма к ним относится иудаизм. Иудаизм – не мировая, а национальная религия, которую исповедует большинство евреев, а буддизм – хотя и мировая, но не монотеистическая, а языческая религия, ибо она не приобщена к Авраамовой традиции единобожия. Примером же немировой (национальной) и немонотеистической (языческой), но также великой религии в наше время может служить индуизм. Итак, беря за точку отсчета христианство, начнем разговор с мусульманства.

Что такое мусульманство, или ислам? Это единственная, кроме христианства, мировая и монотеистическая религия. Она возникла в первой половине VII в., в 630 г. Она широко распространена и до сих пор бурно разрастается.

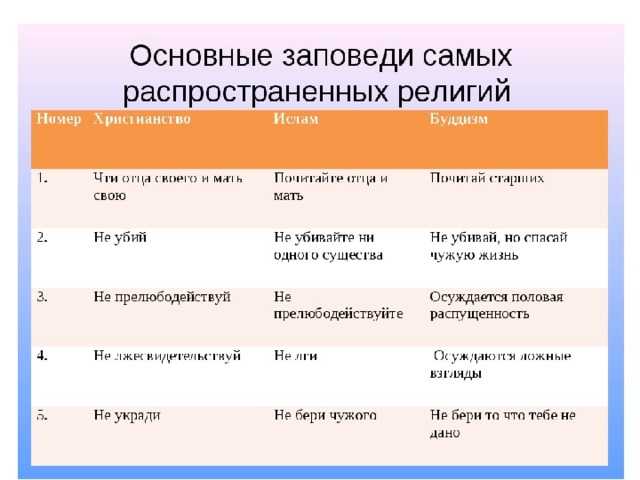

«Символом веры» мусульманства является формула: «Нет Бога, кроме Аллаха, и Магомет – Его пророк». В мусульманстве все гораздо проще, чем в христианстве: верь согласно «символу веры», совершай пять раз в день молитву, один раз в год, в месяц рамадан, пост, добровольную очистительную милостыню и один раз в жизни – паломничество в Мекку, а если не можешь в Мекку, то в подобные святые места, например в Иерусалим.

Таким образом, с одной стороны, для ислама характерна максимальная упрощенность. Слово «ислам» и переводится просто как «подчинение» (Богу). Ислам проповедует, начиная с первых дней своего существования, – и это хорошо видно в Коране, основной вероучительной книге ислама, – возвращение к вере Авраама, вере, с нашей точки зрения, хотя и в истинного Бога, но еще несовершенной, ибо не знающей откровения Моисеева Закона, Давидовой Надежды и откровения Любви, данного во Христе и через Христа как Сына Божьего и Сына Человеческого. Для последователей ислама Бог непостижим и недостижим, Его нельзя познавать, а поэтому в нашем смысле слова духовной жизни человека там нет, как нет там и таинств, иерархической церкви и т. д.

Но с другой стороны, упрощенность ислама ведет к некоторой противоположности. В исламе жить сложно (только сложность эта иная, чем в христианстве с его бременем свободы), ибо Бог говорит только через пророка Магомета, который преподает своим последователям все законы жизни, и до мелочей, до мельчайших подробностей регламентирует все формы жизни человека через толкователей этих законов. Поэтому в исламе огромную роль играют законы шариата, т.е. предания, или традиции.

Поэтому в исламе огромную роль играют законы шариата, т.е. предания, или традиции.

Неудивительно поэтому, что ислам нередко носит откровенный сектантско-законнический (отсюда происходит и его фанатизм), эклектический и мифопоэтический характер, вплоть до расцвеченной сказочности. Это именно вера, обычно сильная и связанная с верностью, но фанатичная и слепая, т.е. больная недостатком Любви и опыта Богопознания, что подрывает и ее пророческое основание. Она включает в себя многие элементы иудаизма, христианства и даже дуализма и иного язычества, причем главными остаются все же христианские черты. Иисус для мусульман (как и Ной, Авраам, Исаак и Иаков, Моисей и Давид) – один из величайших Божьих пророков. В одном месте Корана Он даже прямо называется Христом – Мессией. Но все же для них Он меньше Магомета, Он – Христос, но не Сын Божий. Правда, выражение «Сын Божий» они понимают не так, как мы, а поэтому и отрицают с ним не совсем то, что мы утверждаем.

Таким образом, за признание Иисуса Христом мы могли бы их назвать даже ветвью христианства в широком смысле слова, или христианской сектой, но только очень большой и неправославной (еретической), ибо они не знают Христовой благодати – откровения о Боге как Святой Троице и о Христе как Богочеловеке, Спасителе мира и каждого верующего человека.

В исламе есть несколько направлений с довольно натянутыми отношениями, даже враждой между ними. Главные из них – сунниты и шииты. Кроме того, существует мистический, как бы монашеско-аскетический орден суфиев и есть различные богословско-философские школы. Однако все мусульмане чувствуют себя членами единой общины (уммы).

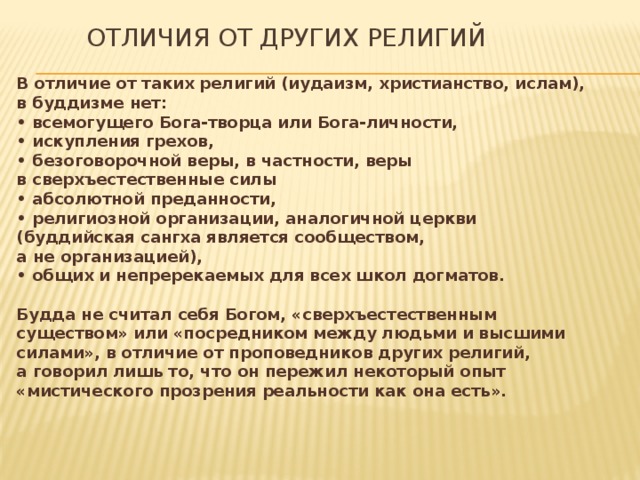

Третьей мировой религией является буддизм. Он возник в VI-V вв. до н.э. в Индии. Будда (т.е. Просветленный) Шакьямуни показал путь ухода человека от тотальных страданий в этом падшем мире. В буддизме до сих пор самой сильной является его отрицающая сторона, его апофатическая правда о мире сем и жизни в нем.

Буддизм на вершине своего учения отрицает грубое идолопоклонство и кастовое неравенство людей, но с другой стороны, это – утонченный пантеизм, в нем нет откровения и познания трансцендентного личного Бога. Тем более нет в нем откровения благодати Христовой.

Буддийский «бог» разлит в природе как ее духовная первооснова, как духовный абсолют и свет. Он не имеет личного имени. Человек, уходя из этого мира и тем самым от страдания, должен достичь простого соединения, слияния с этим божеством по принципу «ты одно с тем», что означает, в частности, преодоление дуализма субъекта и объекта (правда, увы, безличное и безличностное). Здесь необходим отказ человека от всех желаний, их преодоление.

Он не имеет личного имени. Человек, уходя из этого мира и тем самым от страдания, должен достичь простого соединения, слияния с этим божеством по принципу «ты одно с тем», что означает, в частности, преодоление дуализма субъекта и объекта (правда, увы, безличное и безличностное). Здесь необходим отказ человека от всех желаний, их преодоление.

Но растворяясь таким образом в божественном абсолюте, человек не только обретает абсолютный покой и уходит от всех страданий в свет нирваны, но и теряет всего себя. Он действительно уходит от своей индивидуальности, самости и своеволия, но не обретает и своей духовной личности.

Для буддизма (как и для родственного ему индуизма, о котором мы будем говорить ниже) характерна развитая мифология, трансцендентальная мистика и соответствующая ей богатая аскетическая практика очищения души и тела своими, часто сокрытыми и укорененными в космосе силами. В нем также имеется несколько течений (главные – махаяна, в том числе ламаизм и дзен, и хинаяна). До ХХ в. с христианством буддизм почти не сталкивался.

До ХХ в. с христианством буддизм почти не сталкивался.

Как мы уже говорили, буддизм – языческая, немонотеистическая религия. А языческие религии не знают пути «сверху вниз», они знают только путь «снизу вверх», т.е. путь трансцендентального познания божественного в отрыве от пути трансцендентного Откровения Бога.

Не зная же Откровения и единого истинного святого личного Бога – Творца всего мира и нашего Небесного Отца, они имеют только то, что так или иначе можно познать лишь изнутри падшего человека и мира, в том числе из актуализируе-мого естественными, своими силами образа Божьего в человеке, из общественных и природных связей и соответствующего опыта.

Поэтому и в таком язычестве может быть много ценного и правильного, отчасти даже истинного. Вот почему, хотя языческие боги суть не боги (см. 4Цар 19:18; Иер 2:11, 16:20; 1Кор 8:5 и Гал 4:8), совсем ложных религий в мире нет (ср. Пс 81:1, 96:7, 134:5, 135:2; Рим 1:20), а язычники, если живут по совести, хотя лично и не знают Бога во Христе, все же имеют надежду на спасение (см. Рим 2:6-29, особенно 14-15) – Духом Святым, Который «дышит, где хочет» (Ин 3:8).

Рим 2:6-29, особенно 14-15) – Духом Святым, Который «дышит, где хочет» (Ин 3:8).

Буддизм, например, есть весьма тонкое и благородное, в лучшем смысле этого слова, язычество. Но много дало и дает человечеству и иное язычество Востока – Египта, Вавилона, Персии, Индии, Китая, как и Древней Греции, Рима и т.д. Такое язычество глубоко и серьезно и требует соответственного отношения с нашей стороны. Но работа по узнаванию и отделению частей правды и истины в язычестве от неправды и неистины в нем же (см. Быт 6:1-6) только началась. Здесь еще нет общей картины и должной последовательности.

Особое значение в наше время среди языческих религий, кроме буддизма, имеет индуизм, великая индийская национальная философская вера, возникшая задолго до буддизма. В рамках пантеизма он мудро учит о мировом и человеческом духе, т.е. брахмане и атмане, призванном к полному трансцендентальному единству. Но в индуизме, как и во всяком язычестве, сильно развит магизм. И для него характерно безличностное, а к тому же еще и кастовое, отношение к человеку, выражающееся, в частности, в учении о переселении душ. В Индии он имеет множест-во школ, сект и направлений, не сводимых друг к другу. Он впитал в себя даже буддизм. К нам индуизм часто проникает через йогу и оккультные секты, теософию, антропософию, кришнаитов, рерихианцев, учения многочисленных гуру. (См. Фаликов Б.З. Неоиндуизм и западная культура. М., 1994. Интересна и его статья о так называемом «Тибетском евангелии», доказывающая его теософское происхождение: Современные размышления по поводу одной старинной подделки // Народы Азии и Африки. М., 1990. № 4, а также Православная община. М., 1992. № 2. С. 80-85.)

В Индии он имеет множест-во школ, сект и направлений, не сводимых друг к другу. Он впитал в себя даже буддизм. К нам индуизм часто проникает через йогу и оккультные секты, теософию, антропософию, кришнаитов, рерихианцев, учения многочисленных гуру. (См. Фаликов Б.З. Неоиндуизм и западная культура. М., 1994. Интересна и его статья о так называемом «Тибетском евангелии», доказывающая его теософское происхождение: Современные размышления по поводу одной старинной подделки // Народы Азии и Африки. М., 1990. № 4, а также Православная община. М., 1992. № 2. С. 80-85.)

Такой же не мировой, а национальной, но не языческой, а монотеистической религией является иудаизм. Заметим, что никогда не должно путать понятия «иудей» (точнее, «иудаист») и «еврей». Иудей, или иудаист, – это человек, который исповедует определенную религию – иудаизм, а еврей – это человек определенной национальности. Еврей может исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, что в наше время еще нередко и бывает, а иудаистом в принципе может стать человек любой национальности и культуры.

Иудаизм не есть религия времен Ветхого завета или земной жизни Господа Иисуса Христа, как часто думают. Хотя в иудаизме и сохраняется многое от той веры, в том числе ожидание Мессии, однако иудаизм уже немыслим без возникших позже учений Талмуда, каббалы, хасидизма и т. д.

Иудаизм часто играл и играет роль средства сохранения национального единства, особенно в еврейской диаспоре, он и сейчас стоит на закваске книжников и фарисеев, выбирая скорее Бараббу вместо истинного Машиаха – Иешуа.

Храма и соответствующего культа в иудаизме с 70 г. н.э. до сих пор нет. Его заменяют многочисленные, разбросанные по всему миру синагоги и дома верующих. Заменяют, конечно, лишь в той мере, в которой они вообще могут заменить богослужения Иерусалимского храма.

Для иудаизма тоже характерны разные течения – от ортодоксального до весьма модернистского. Его отношение к христианству в целом скорее настороженное, и даже враждебное, что особенно хорошо видно в узко-ортодоксальных кругах и районах современного Израиля, в котором христианину, особенно еврею-христианину, жить очень трудно, почти невозможно.

Очень большую роль в иудаизме играет Талмуд – комментарии и комментарии на комментарии к Библии. Среди его правил есть и весьма хорошие, и весьма сомнительные. Например, иудею не позволено подходить к христианину ближе, чем на три метра (несмотря на это, среди евреев во все века нашей эры были истинные христиане, в наше же время их стало еще больше, чем раньше).

Но, к сожалению, подчас иудаизм становится уже даже не национальной, а прямо националистической силой, более охраняющей свой народ по плоти, чем Божью Истину, и тем самым ввергающей его во все новые беды и страдания в мире. В этом символ развития (и деградации) иудаизма до сего дня. «Сбой», который произошел во времена Иисуса Христа, когда время посещения Господом Иерусалима не было узнано («во славу Божию и Израиля»!) бывшим тогда богоизбранным народом, все дальше уводит этот народ от Бога, от истинного откровения во Христе, т.е. от того откровения, которое они отвергли.

Впрочем, и сейчас среди иудеев разных толков можно найти искреннее и праведное следование за Богом и Его Законом, и даже открытость к Богу во Христе и Его Церкви.

Говоря о существующих ныне религиях, мы должны различать, говорим ли мы вообще и книжно о той или иной религии, либо об этой же религии в ее современном и реальном состоянии. Сейчас для нас более важно именно современное состояние религий, а не вообще образ той или иной из них. Почему? Для христиан очень важно сохранять христианство по его духу и смыслу одним и тем же, так как «Христос всегда один и тот же». Это тождество не зависит от различий в развитии форм христианской жизни, в том числе форм культа. Этот принцип не зависит и от тех недостатков и искажений, которые есть в христианской жизни. Поэтому мы определенно можем сказать, что и сейчас по своему духу Церковь Христова (православная, во всяком случае) та же, что и в апостольскую пору. В нехристианских же религиях обычно бывает наоборот, ибо в них часто до сего дня существуют очень консервативные древние внешние формы, а дух и смысл их менялся и меняется. Так изменчивы и все крупные и значительные религии: мусульманство, иудаизм, буддизм, индуизм. Поэтому, чтобы человеку познать их, ему в принципе будет недостаточно знать только их книжные источники и историю (а для познания христианства может быть достаточно знания только о том, как покаяться, обратиться к Богу во Христе и принять в Церкви Дар и благодать Святого Духа).

Поэтому, чтобы человеку познать их, ему в принципе будет недостаточно знать только их книжные источники и историю (а для познания христианства может быть достаточно знания только о том, как покаяться, обратиться к Богу во Христе и принять в Церкви Дар и благодать Святого Духа).

Говоря о существующих религиях, также надо всегда помнить, что христианство – не только и не столько религия, ибо в нем – вся полнота жизни и духовной связи людей с Богом, друг с другом и с миром. Все остальные учения и духовно-аскетические практики есть религии, ибо все они всегда частичны, хотя также претендуют на всю жизнь человека, на весь дух, всю правду и всю истину.

И еще нужно помнить, говоря с нехристианами или о них, что нельзя реагировать только на их слова, термины и самоназвания, делая из них мертвые ярлыки, требующие однозначного к себе отношения. Важно знать, что стоит за этими словами. Очень часто одно и то же слово (или иная форма) несет в себе разный дух и смысл, которые нужно еще выявить.

Кроме того, надо учитывать, что внутри одного и того же определенного течения или одной и той же религии могут существовать не только различные типы духовности, но и целые различные направления. Например, в мусульманстве – это те же сунниты и шииты, а в иудаизме – тот же ортодоксальный и неортодоксальный иудаизм. Есть там теперь даже движение так называемых мессианских евреев, которые признают Святую Троицу, Иисуса как Христа и святое Крещение, хотя внешне и не выделяются из традиционного иудейства.

К слову говоря, это довольно развитое течение в Америке, а теперь и не только в Америке. Есть оно и в Москве. Такие «мессианские евреи» скорее похожи на древних иудеохристиан, хотя вопрос о мере их православия и не прост. «Обновленный иудаизм… отказался от множества элементов религиозного закона, приблизил строй службы в синагоге (которая стала называться «храмом») к строю службы в протестантских церквах и отказался от основных догм иудейской ортодоксии: веры в Мессию, который восстановит Израильское царство… Эти догматы стали толковаться… в духе расплывчатого либерального прогрессизма (эпоха Мессии – это создаваемое в результате усилий всего человечества справедливое общество и т. п.)» (Религия в политической жизни США. 70-е-нач. 80-х годов. М., Наука. С. 171.)

п.)» (Религия в политической жизни США. 70-е-нач. 80-х годов. М., Наука. С. 171.)

И еще важно помнить, что к нашему времени все религиозные направления и религии испытали то или иное влияние христианства, а потому уже выработали свое отношение к нему, а следовательно, выработали и свои защитные от него механизмы как формы самосохранения, которые часто существуют скрыто, завуалированно.

Особенно они развиты в тех религиях, которые много соприкасались в своей истории с христианством, например в иудействе и мусульманстве. Но сейчас они почти сложились и в индуизме, и в буддизме, чему очень помогли различные теософские учения, в том числе у нас и рерихианство (агни-йога). Они облачили старый индийский языческий дух в одежды, внешне более или менее приемлемые для людей христианской культуры. То же самое можно сказать об антропософии (штейнерианстве), в которой христианских элементов больше, чем в теософии, но которая тоже есть нехристианское течение.

Все эти скрытые механизмы не надо ни недооценивать, ни переоценивать; в то же время ни забывать о них, ни слишком бояться их нельзя. Правда, надо помнить и то, что кроме них в мире существуют и другие – открытые «враги нашего благовестия», пусть пока и не очень многочисленные (это выражение апостола Павла, который так говорил об иудеях, не принявших веру во Христа, хотя и близких ему по крови, за которых он был готов отдать очень многое, даже быть отлученным от Христа, но которые и для него все же оставались врагами Евангелия Христова).

Правда, надо помнить и то, что кроме них в мире существуют и другие – открытые «враги нашего благовестия», пусть пока и не очень многочисленные (это выражение апостола Павла, который так говорил об иудеях, не принявших веру во Христа, хотя и близких ему по крови, за которых он был готов отдать очень многое, даже быть отлученным от Христа, но которые и для него все же оставались врагами Евангелия Христова).

Таким образом, в мире, обществе и человеке «дьявол с Богом борется», и очень часто это – жестокая битва. Конечно, в итоге, в ней Бог во Христе победит Духом уст Своих, но только если христиане не забудут о евангельском отношении к врагам.

Итак, если говорить в целом, то чем же являются для нас разные религии? Об этом, на мой взгляд, прекрасно сказал священник Сергий Желудков в своей книге «Почему и я – христианин». Вот его слова: «Разные религии суть как бы различные системы связи религиозных людей с божественным и между собой».

Вот прекрасная формула, если только ее правильно понять, если не путать божественное с Богом, ибо не всякое божество есть Бог. Божественное может включать в себя и трансцендентное, и трансцендентальное. Здесь может подразумеваться и неотмирный Бог, и всевозможные божества в мире сем. Поэтому сюда, действительно, можно включить все религии мира, а если понимать христианство и как религию, то и христианство.

Божественное может включать в себя и трансцендентное, и трансцендентальное. Здесь может подразумеваться и неотмирный Бог, и всевозможные божества в мире сем. Поэтому сюда, действительно, можно включить все религии мира, а если понимать христианство и как религию, то и христианство.

Далее о. Сергий пишет: «И даже внутри религии, например индуизма или нашего христианства, есть разные ступени и типы, степени религиозности. Все это разнообразие показывает великую зависимость восприятия божественного от человека, одновременно от его ограниченности и от его свободы. И другие религии истинны в том, что у них есть общего с Христианством».

Это очень хорошие слова, если их не понимать эгоистически, не понимать узко. Поистине во всех религиях есть какая-то часть правды и даже истины, которая иногда превосходит и само их учение, их доктрину, и даже данную религию в целом, но которая ей почему-то свойственна и которая всегда хороша.

И эта же часть, правда, подчас лишь потенциально, но, к сожалению, не актуально, содержится и в полном Христианстве, в том или другом пласте его Писания и Предания. Очень часто именно благодаря тому, что мы можем увидеть истинного и хорошего в других (это относится и к другим христианским конфессиям), мы актуализируем в большей мере свою собственную потенцию. Поэтому никогда не следует бояться встречи с другими, не такими, как мы, людьми, причем по-настоящему открытой и любовной встречи.

Очень часто именно благодаря тому, что мы можем увидеть истинного и хорошего в других (это относится и к другим христианским конфессиям), мы актуализируем в большей мере свою собственную потенцию. Поэтому никогда не следует бояться встречи с другими, не такими, как мы, людьми, причем по-настоящему открытой и любовной встречи.

Здесь не надо входить в какие-то крайности, но живые, открытые отношения, свидетельствующие о нашей христианской любви, у нас могут быть со всеми людьми, независимо от принципов их веры и жизни. Только тогда везде найдется что-то хорошее и для нас полезное.

Если же мы еще покажем это хорошее самим этим людям (то, что действительно у них хорошо) и если еще тактично и с любовью им покажем то, чего у них нет, чего им недостает (а при особо благоприятных обстоятельствах – и то, что у них нехорошо), то всякий искренний, честный и благодарный человек нас очень хорошо поймет и за нами к Богу пойдет. А мы не будем ни фанатиками, т.е. носителями веры без любви к ближнему, ни предателями своего истинного Бога и своей истинной Веры (что, к сожалению, очень часто в наше время бывает, поскольку нас постоянно «заносит» то в одну, то в другую сторону).

Итак, надо не спорить с инаковерующими, не просто переубеждать их, а благодатно свидетельствовать им и действовать по «принципу дополнительности», т.е. восполнять для каждого человека его положительный опыт своим положительным опытом. И он всегда поймет и примет нас. Вот это – самое главное, именно в этом смысле слова о. Сергия Желудкова замечательны.

И в заключение – самый трудный и важный вопрос: как отграничить в христианстве, а тем более в других религиях, истинное от ложного? Каков здесь критерий доброго и истинного?

Ясно, что таким критерием в данном случае не может быть наука, ведь все религии духовны и поэтому ненаучны (точнее, инонаучны). Здесь необходим духовный опыт распознавания истины, добра и красоты по духу и плодам (вспомним нашу беседу о Предании и преданиях: Священное писание и Священное предание Церкви, ее писания и предания // Кочетков Г., свящ. «Идите, научите все народы»: Катехизис для катехизаторов. М., 1999. Тема IV. С. 107-143.).

Дары оценки плодов и различения духов – это благодатные дары, которые особенно ценны в наше время в Церкви. Это не субъективные, но в то же время и не объективные вещи, а поэтому надо еще выработать особый язык для духовного общения с любым открытым и честным человеком, с чего бы он ни начинал и какой бы путь он прежде ни прошел.

Это не субъективные, но в то же время и не объективные вещи, а поэтому надо еще выработать особый язык для духовного общения с любым открытым и честным человеком, с чего бы он ни начинал и какой бы путь он прежде ни прошел.

Здесь есть еще одна большая проблема: это глубокое различие культурных и духовных традиций разных людей. Но всякий человек выше культуры, которая всегда должна быть производной от него. Человек, даже очень традиционный, призван к царственной свободе в духе и во всей своей жизни, в том числе к свободе от культурной, национальной, исторической и прочей инерции. Такому-то человеку и открывается путь к Богу и Его Истине, которая жива, ибо она есть воскресший Христос.

Буддизм и христианство. Сравнительная таблица

| ТХЕРАВАДА | МАХАЯНА | ХРИСТИАНСТВО | |

|---|---|---|---|

| БОГ | Нирвана, абстрактная пустота. | Нирвана, абстрактная пустота, а также недифференцированная сущность Будды. | Объективно существующая и неизменная Личность. |

| ЧЕЛОВЕК | Непостоянное соединение пяти составляющих. | Непостоянное соединение пяти составляющих. После смерти личность какое-то время существует в «Чистой земле». | Сотворен по образу и подобию Божьему. После смерти личность не прекращает существовать. |

| ПОСМЕРТНАЯ УЧАСТЬ ЧЕЛОВЕКА | Зависит от его земной жизни (отказа от насилия, воровства, беспорядочных половых связей, лжи, опьяняющих и т.п. веществ). После смерти человека, его душа, согласно закону кармы, проходит бесконечный ряд переселений, воплощается в людях, растениях, животных, небожителях. Цель пути – избавление от перерождений и от страдания (достижение нирваны). | Цель пути – уже не прекращение перерождений (нирвана), а пробуждение (просветление, бодхи).? | Зависит от его земной жизни (исполнения заповедей Бога). Всеобщее воскресение мертвых совершит Иисус Христос при Своём Втором пришествии. Участь праведников – бесконечное богопознание, богообщение и богоуподобление (обожение), грешников — вечные муки нераскаянных страстей и неспособности приобщиться к Богу. Всеобщее воскресение мертвых совершит Иисус Христос при Своём Втором пришествии. Участь праведников – бесконечное богопознание, богообщение и богоуподобление (обожение), грешников — вечные муки нераскаянных страстей и неспособности приобщиться к Богу. |

| ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА | Мы страдаем, потому что желаем того, что временно, и это удерживает нас в рамках иллюзии существования нашего «я». | То же, что и в тхераваде. | Мы страдаем из-за последствий грехопадения: греха и смерти. Будучи сотворены по образу Божьему, мы можем полноценно жить только в общении с нашим Творцом. |

| ЕЕ РЕШЕНИЕ | Избавление от всех желаний, чтобы понять, что «я» не существует, и тем самым обрести постоянство. | Осознание природы Будды внутри себя. | Богообщение и обожение как цель жизни. |

| СРЕДСТВА | Собственные силы. Следование Срединным путем и накапливание кармических заслуг. Следование Срединным путем и накапливание кармических заслуг. | Собственные силы. Восьмеричный путь, опустошение ума, исполнение ритуалов, осознание природы Будды внутри себя, заслуги бодхисатвы. | Синергия – совместные усилия Бога и человека в деле спасения. |

| РЕЗУЛЬТАТ | Вхождение в нирвану, где «я» прекращает свое существование. | Возвращение в качестве бодхисатвы, чтобы помочь другим войти в нирвану или в «Чистую землю», откуда можно войти в нирвану. | Обретение полноценной жизни в вечном общении с любящей Личностью — Богом. |

Таблица. Будда и Иисус Христос

| ТХЕРАВАДА | ХРИСТИАНСТВО |

|---|---|

Будда не утверждал, что имеет какие-то особенные отношения с Богом. По сути дела, Будда вообще не считал вопрос о существовании Бога важным, поскольку полагал, что эта проблема не имеет отношения к избавлению от страданий. | Иисус говорил о Своём Богочеловечестве (см. Ин.3:16; 6:44; 10:30; 14:6,9) и явил его. |

| Будда говорил, что он указывает путь, который приведет к избавлению от страданий и просветлению. | Иисус говорил, что Он Сам есть тот путь, благодаря которому мы можем обрести спасение и вечную жизнь (см. Ин.14:6). |

| Будда учил, что путь к избавлению от страданий лежит в избавлении от желаний. | Христос учил, что избавление от страданий кроется не в избавлении от желаний, но в обретении правильных устремлений (см. Мф.5). |

Таблица. Бодхисатвы и Иисус Христос

| МАХАЯНА | ХРИСТИАНСТВО |

|---|---|

| Есть много бодхисатв. | Сын Божий воплотился один раз. (Евр.9:27-28). |

Бодхисатвами движет чувство сострадания к миру, однако это чувство не отражает чувств, которые испытывает к миру Пустота. | Богочеловек Иисус Христос — уникальное проявление любви Бога к миру (см. Ин.3:16; Рим. 5:8; 1Ин.4:10). |

| Бодхисатвы считают материальный мир иллюзией, от которой необходимо избавиться. | Библия говорит, что Бог сотворил вселенную и был ею доволен (см. Ин.1:3; Быт.1:31). |

| Бодхисатвы преодолели свой грех (т. е. привязанность к своему «я», невежество) в процессе прохождения через множество жизненных циклов. | Иисус Христос был безгрешен с момента воплощения, и Ему не нужно было избавляться от греха (см. Мф.27:4; Лк.23:41; 2Кор.5:21; Евр.4:15). |

См. раздел: ИНДУИЗМ, БУДДИЗМ

- Пожертвовать

- 11 тыс. 0

-

0

| Использование статуй и изображений | Общ. Статуи используются как объекты для медитации и почитаются, поскольку они отражают качества Будды. Статуи используются как объекты для медитации и почитаются, поскольку они отражают качества Будды. | В католической и православной церквях. |

|---|---|---|

| Место происхождения | Индийский субконтинент | Римская провинция Иудея. |

| Вера в Бога | Идея всеведущего, всемогущего, вездесущего творца отвергается буддистами. Сам Будда опроверг теистический аргумент о том, что вселенная была создана самосознающим, личным Богом. | Единый Бог: Отец, Сын и Святой Дух. Троица. |

| Место отправления культа | Буддийские монастыри, храмы, святыни. | Церковь, часовня, собор, базилика, домашнее изучение Библии, личные жилища. |

| Основатель | Будда (рожденный как принц Сиддхартха Гаутама). | Господь Иисус Христос. |

| Практики | Медитация, Восьмеричный Путь; правильное воззрение, правильное устремление, правильная речь, правильное действие, правильный образ жизни, правильное усилие, правильное внимание, правильное сосредоточение | Молитва, таинства (некоторые ответвления), богослужение в храме, чтение Библии, дела милосердия, причащение. |

| Духовенство | Буддийская Сангха, состоящая из бхикшу (монахов-мужчин) и бхикшуни (монахинь). Сангху поддерживают миряне-буддисты. | Священники, епископы, служители, монахи и монахини. |

| Буквальное значение | Буддисты – это те, кто следует учению Будды. | Последователь Христа. |

| Жизнь после смерти | Возрождение является одним из центральных верований буддизма. Мы находимся в бесконечном цикле рождения, смерти и возрождения, который можно разорвать, только достигнув нирваны. Достижение нирваны — единственный способ навсегда избавиться от страданий. Мы находимся в бесконечном цикле рождения, смерти и возрождения, который можно разорвать, только достигнув нирваны. Достижение нирваны — единственный способ навсегда избавиться от страданий. | Вечность в раю или аду, в некоторых случаях временное чистилище. |

| Последователи | Буддисты | Христианин (последователи Христа) |

| Взгляд Будды | Высший учитель и основатель буддизма, всепревосходящий мудрец. | Н/Д. |

| Цель религии | Достичь просветления и освободиться от цикла перерождений и смертей, таким образом достигнув Нирваны. | Любить Бога и соблюдать Его заповеди, создавая отношения с Иисусом Христом и распространяя Евангелие, чтобы другие тоже могли быть спасены. |

| Население | 500-600 млн | Более двух миллиардов последователей по всему миру. |

| Средства спасения | Достижение Просветления или Нирваны, следуя Благородному Восьмеричному Пути. | Через Страсти, Смерть и Воскресение Христа. |

| Брак | Брак не является религиозным долгом. Монахи и монахини не женятся и соблюдают целибат. Советы в беседах о том, как сохранить счастливый и гармоничный брак. | Святое Таинство. |

| Географическое распространение и преобладание | (Большинство или сильное влияние) В основном в Таиланде, Камбодже, Шри-Ланке, Индии, Непале, Бутане, Тибете, Японии, Мьянме (Бирма), Лаосе, Вьетнаме, Китае, Монголии, Корее, Сингапуре, Гонконге и Тайване. Другие небольшие меньшинства существуют в других странах. | Будучи крупнейшей религией в мире, христианство имеет приверженцев по всему миру. В процентах от местного населения христиане составляют большинство в Европе, Северной и Южной Америке, Австралии и Новой Зеландии. В процентах от местного населения христиане составляют большинство в Европе, Северной и Южной Америке, Австралии и Новой Зеландии. |

| Священные Писания | Трипитака — обширный канон, состоящий из 3 разделов: Беседы, Дисциплина и Комментарии, а также некоторые ранние писания, такие как тексты Гандхары. | Библия |

| Человеческая природа | Неведение, как и все разумные существа. В буддийских текстах видно, что когда Гаутаму после пробуждения спросили, нормальный ли он человек, он ответил: «Нет». | Человек унаследовал от Адама «первородный грех». Таким образом, человечество изначально зло и нуждается в прощении грехов. Зная, что правильно, а что нет, христиане выбирают свои действия. Люди — падшая, сломленная раса, нуждающаяся в спасении и восстановлении Богом. |

| Исходный язык(и) | Пали (традиция Тхеравады) и санскрит (традиция Махаяны и Ваджраяны) | Арамейский, греческий и латинский языки. |

| Символы | Раковина, бесконечный узел, рыба, лотос, зонтик, ваза, дхармачакра (Колесо Дхармы) и знамя победы. | Крест, ихтис («рыба-Иисус»), Мария и младенец Иисус. |

| Исповедь грехов | Грех не является буддийской концепцией. | Протестанты исповедуются прямо перед Богом, католики исповедуются в смертных грехах перед священником, а в простительных грехах — прямо перед Богом (православные имеют аналогичную практику). Англиканцы исповедуются перед священниками, но считаются необязательными. Бог всегда прощает грехи в Иисусе. |

| Религиозное право | Дхарма. | Зависит от номинала. Существовал среди католиков в виде канонического права. |

| Взгляд на другие дхармические религии | Поскольку слово Дхарма означает доктрину, закон, путь, учение или дисциплину, другие дхармы отвергаются. | Н/Д |

| Святые дни/официальные праздники | День Весак, в который отмечают рождение, пробуждение и паринирвану Будды. | День Господень; Адвент, Рождество; Новый год, Великий пост, Пасха, Пятидесятница, каждый день посвящен святому. |

| Статус Вед | Будда отверг 5 Вед, согласно диалогам, увиденным в никаях. | Н/Д. |

| Власть Далай-ламы | Далай-ламы являются тулку школы гелуг тибетского буддизма. Они являются деятелями культуры и не зависят от доктринальной основы буддизма. | Н/Д. |

| Цель философии | Устранение душевных страданий. | Объективная реальность. Поклонение Богу, сотворившему жизнь, вселенную и вечному. Христианство имеет свою собственную философию, найденную в Библии. Эта философия есть Спасение от греха через Страсти Господа нашего Иисуса Христа. Христианство имеет свою собственную философию, найденную в Библии. Эта философия есть Спасение от греха через Страсти Господа нашего Иисуса Христа. |

| Религия, приверженцами которой могут быть атеисты | Да. | № |

| Место и время возникновения | Происхождение буддизма указывает на одного человека, Сиддхартху Гаутаму, исторического Будду, родившегося в Лумбини (на территории современного Непала). Он достиг просветления в Бодхгае, Индия, и передал свой первый набор учений в оленьем парке в Сарнатхе, Индия. | Иерусалим, ок. 33 г. н.э. |

| Концепция Божества | н/д. Согласно некоторым интерпретациям, в небесных сферах есть существа, но они также связаны «сансарой». У них может быть меньше страданий, но они еще не достигли спасения (ниббаны) | 1 Бог в 3 Божественных Лицах: Отец, Сын и Святой Дух. |

| Число богов и богинь | Многочисленные божества. Нет верховного творца. | 1 Бог |

| Взгляд на другие авраамические религии | Н/Д. | Иудаизм считается Истинной религией, но неполный (без Евангелия и Мессии) ислам считается ложной религией, христианство не признает Коран истинным. |

| Вера в божества | Многочисленные божества, не являющиеся создателями. | Единый Бог в трех формах: Отец, Сын и Святой Дух. |

| Власть Папы | Н/Д. | Лидер и надзиратель католической церкви. его авторитет полностью отвергается протестантами и рассматривается православными как первый среди равных. Православные и протестанты отвергают папскую непогрешимость и папское превосходство. |

| Наиболее распространенные секты | Махаяна, Тхеравада, Ваджьяна. Дзен — самая известная секта Махаяны. Тибетская – самая известная секта ваджьяны. | Католики, протестанты, греко-православные, русские православные, мормоны (СПД). |

| Духовные существа | Будды, бодхисаттвы, дэвы, боги и богини. | Ангелы, демоны, духи. |

| Основатели и первые лидеры | Будда и его ученики. | Иисус, Петр, Павел и апостолы. |

| Мнение о других религиях | Не вижу противоречий в следовании более чем одной религии. | Никакая другая религия не ведет к Богу. Иудаизм, являющийся уникальным исключением, евреи считали невеждами о Мессии. |

| Добродетели, лежащие в основе религии | Сострадание. | Любовь, благотворительность и милосердие. |

| Три Драгоценности/Троица | Будда, Дхарма и Сангха. | Пресвятая Троица: Во имя Отца Сына и Святого Духа |

| Что это? | Буддизм — религия, основанная Буддой, в которой он занимает центральное место. | Христианство — это религия, основанная Христом, в которой Он занимает центральное место. |

| Об атеизме | Варьируется. Буддист может быть атеистом. | Варьируется. Некоторые считают, что атеисты попадут в ад, потому что не верят в Бога; другие верят, что Бог не действует таким образом. «Глупый говорит в сердце своем: «Бога нет». Они развращены, дела их гнусны…» — Псалом 14:19.0006 |

| О других религиях | Буддисты обычно не видят противоречий в следовании более чем одной религии. | Многие христиане считают все остальные религии ложными. Умеренные могут в это поверить, а могут и не поверить. «Будь осторожен, исполняй все, что Я тебе сказал. Не взывайте к именам других богов, не позволяйте им звучать в устах ваших». — Исход 23:13 |

| В загробной жизни | Реинкарнация, ад или окончательная нирвана. | Вечная жизнь на небесах (рай) или в аду (муки). Некоторые католики верят в чистилище (лимбо, временное наказание). |

Начало происхождения христианства, ислама, буддизма

НОВЫЕ РЕЛИГИИ

Церковные истории мормонов (Церковь Иисуса Христа Святых последних дней) сообщают, что их основатель, Джозеф Смит-младший, имел видение в 1820 году. Два персонажа, которых он позже назвал Б-гом Отцом и Иисусом, явились ему и открыли ему, что все существующие церкви были поддельными. В 1823 году Смита снова посетил, на этот раз ангел «Мороний», который сообщил ему о существовании «золотых пластин», содержащих надпись на «реформатском египетском языке» о древних жителях Северной Америки. В 1827 году ангел снова появился, чтобы указать точное местонахождение пластин. Смит немедленно приступил к их переводу, и этот перевод стал 9-м.0370 Книга Мормона . Потом. У Смита и его знакомого Оливера Каудери было совместное видение Иоанна Крестителя, который даровал им «восстановленное Священство Аароново». В другом видении Петр, Иаков и Иоанн дали Смиту и Каудери «высшее священство Апостолов». Смит продолжал получать регулярные откровения, которые он рассказывал своим последователям и публиковал в другой книге — Учения и Заветы .1

В 1827 году ангел снова появился, чтобы указать точное местонахождение пластин. Смит немедленно приступил к их переводу, и этот перевод стал 9-м.0370 Книга Мормона . Потом. У Смита и его знакомого Оливера Каудери было совместное видение Иоанна Крестителя, который даровал им «восстановленное Священство Аароново». В другом видении Петр, Иаков и Иоанн дали Смиту и Каудери «высшее священство Апостолов». Смит продолжал получать регулярные откровения, которые он рассказывал своим последователям и публиковал в другой книге — Учения и Заветы .1

«Я ЕСМЬ» (или «Фонд Сен-Жермена») был основан Гаем Баллардом в 1930. Во время прогулки в одиночестве возле горы Шаста в Калифорнии Баллард утверждает, что к нему подошла реинкарнация графа Сен-Жермена, французского оккультиста восемнадцатого века. и назначен распространять новую, истинную религию. Баллард опубликовал отчет о своем первом общении с Сен-Жерменом ( Unveiled Mysteries ) в 1934 году, а в течение следующих четырех лет он написал еще полдюжины книг, описывающих более 3000 речей и декретов Сен-Жермена. Тысячи людей посещали семинары Балларда в Чикаго, Нью-Йорке, Вашингтоне и Лос-Анджелесе вплоть до его смерти в 1919 году.39, Его последователи продолжают учить об откровениях Балларда, и в 1990 г. существовало более 300 центров «Я ЕСМЬ» в более чем двадцати пяти странах[2]

Тысячи людей посещали семинары Балларда в Чикаго, Нью-Йорке, Вашингтоне и Лос-Анджелесе вплоть до его смерти в 1919 году.39, Его последователи продолжают учить об откровениях Балларда, и в 1990 г. существовало более 300 центров «Я ЕСМЬ» в более чем двадцати пяти странах[2]

Церковь Объединения, известная в народе как «мунисты», также начала с откровением одного человека. Пасхальным утром 1936 года Иисус пришел к шестнадцатилетнему Сон Мён Муну и сказал ему провозгласить себя новым Мессией. В 1980 году Церковь сообщила о более чем 120 центрах по всему миру[3].

Эканкар также начал с откровений Джона Пола Твичелла и «астральных» (внетелесных) путешествий. Перед смертью в 19В 71 год Твичелл утверждал, что является 971-м Мастером ECK и духовным потомком «неразрывной цепи Мастеров Вайарги». В 1988 году церковь Твичелла сообщила о 127 центрах в США и 284 во всем мире.

Истоки Христианской Науки[5], Теософии[6], Детей Б-га[7] и Elan Vital[8] практически идентичны. На самом деле краткие истории почти всех новых религиозных групп звучат одинаково: один или два человека получают откровение и убеждают других следовать за ним. Во всех этих случаях авторитет религии основывается на авторитете одного или двух ее основателей.

На самом деле краткие истории почти всех новых религиозных групп звучат одинаково: один или два человека получают откровение и убеждают других следовать за ним. Во всех этих случаях авторитет религии основывается на авторитете одного или двух ее основателей.

СТАРЫЕ РЕЛИГИИ

Согласно буддийским текстам, буддизм зародился, когда богатый восточный принц Сиддхартха Гаутама покинул роскошное поместье своей семьи в поисках истины. После почти фаталь- и конечная цель существования»[9].] Принц Гаутама в отсутствие кого-либо добился успеха, и недельный транс вознес его к бесконечным высотам осознания и покоя: «Он прошел через восемь стадий трансического прозрения и быстро достиг их высшей точки. . . . Затем он получил правильное знание всего, что нужно знать, и стал известен миру как Будда. «[10] Согласно отчету Гаутамы, в его видении «вся вселенная была освещена, дождь и цветы падали с небес, и даже небесные мудрецы, признавая превосходство просветления [Гаутамы], поклонялись [ему]». [11] Гаутама вышел из этого уединенного откровения, чтобы начать свою 45-летнюю карьеру в качестве религиозного учителя и лидера.

[11] Гаутама вышел из этого уединенного откровения, чтобы начать свою 45-летнюю карьеру в качестве религиозного учителя и лидера.

Ислам — это еще одна религия, полностью основанная на опыте одного человека, Мухаммеда, родившегося в Мекке, Аравия, около 570 г. н. э. В возрасте сорока лет Мухаммед «пережил событие, в котором послание каким-то образом возникло в его уме; и в конце концов он пришел к выводу, что это послание от Б-га». [12] В конце концов Б-г сказал Мухаммеду, что он был избран в качестве Божественного посланника и «Печати пророков» ( хатм ). Мухаммед продолжал получать сообщения на протяжении всей своей жизни, и постепенно эти сообщения были собраны в суры (главы) и записаны, в конечном итоге сформировав Коран .

Коран описывает других людей, которые были свидетелями странностей, указывающих на то, что Мухаммед был законным пророком. Сообщается, что мать Мухаммеда не испытывала «никаких трудностей беременности», и она «однажды услышала голос, который сказал ей, что ее сын должен стать правителем и пророком, и что она должна назвать ребенка Ахмадом, это прославленный Мухаммед. [13] Коран сообщает, что Мухаммад родился чистым, обрезанным и с уже перерезанной и перевязанной пуповиной; и что, когда Мухаммеду было двенадцать лет, сирийский монах заметил дерево, опускающее ветви, чтобы скрыть мальчика от солнца.

[13] Коран сообщает, что Мухаммад родился чистым, обрезанным и с уже перерезанной и перевязанной пуповиной; и что, когда Мухаммеду было двенадцать лет, сирийский монах заметил дерево, опускающее ветви, чтобы скрыть мальчика от солнца.

ХРИСТИАНСТВО

Традиционные христианские утверждения о божественности Иисуса основываются на девственном рождении, воскресении и чудесах, которые он совершил при жизни. Эти утверждения имеют разный уровень достоверности.

Никто, кроме матери Иисуса, Марии, не мог знать, действительно ли он был продуктом непорочного зачатия. Что касается воскресения, бывший президент Католической библейской ассоциации Рэймонд Э. Браун признает, что «Новый Завет не утверждает, что кто-либо видел воскресение», и поэтому «реальность телесного воскресения зависит от пропавшего тела или пустой гробницы». и, прежде всего, на достоверности переживаний тех, кто утверждал, что видел воскресшего Иисуса»[15] 9.0402 Согласно христианскому преданию, одиннадцать (из двенадцати) учеников и Мария Магдалина видели Иисуса живым после его распятия[16], а «апостолы» видели Иисуса вознесшимся на небеса по завершении его земной миссии[17].

Доверие к христианству проистекает главным образом из его описаний чудес, совершенных Иисусом. Например, «ученики» видели, как Иисус шел по Галилейскому морю.[18] В тексте не упоминается, кем были ученики или сколько их было, но, учитывая множественное число, их должно было быть по крайней мере двое или целых двенадцать[19].] Кроме того, трое учеников (Петр, Иаков и Иоанн) были свидетелями того, как Илия и Моисей материализовались, посовещались с Иисусом, а затем снова исчезли,

Можно возразить, что христианство имеет еще более прочную основу. Много раз «толпа» видела, как Иисус «исцелял» больных, слепых и безумных. (См., например, Марка 2:12; 8:24-5 и 5:15.) Христианские источники также описывают, как Иисус накормил «до 5000 человек» всего пятью хлебами[20].

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Рациональный подход к божественному происхождению иудаизма

ИСТОЧНИКИ

[1] См. История Церкви в полноте времен: История Церкви Святых последних дней, Солт-Лейк-Сити, Юта: Система церковного образования, Церковь Иисуса Христа Святых последних дней, 1989 г.

[2] Дж. Гордон Мелтон, Справочник по энциклопедии культов в Америке, Нью-Йорк: Garland Publishing, 1992, с. 65

[3] Там же, с. 304.

[4] Там же, с. 214.

[5] См. Stephen Gottschalk, The Emerging of Christian Science in American Religious Life, Berkeley: University of California Press. 1973; и Роберт Пил, Христианская наука: встреча с американской культурой, Гарден-Сити, Нью-Йорк: Doubleday and Company, 1965.

[6] См. Джой Миллс, 100 лет теософии: история теософского общества в Америке, Уитон, Иллинойс. : Теософское издательство, 1987; и Марион Мид, Мадам Блаватская: женщина, стоящая за мифом, Нью-Йорк: Г.П. Putnam’s Sons, 1980

[7] См. Samson Warner, We Are the Children of God, Rome, Italy: Children of God Press, 1977; и Заключительный отчет о деятельности детей Божьих достопочтенному Луи Дж. Лефковицу, Нью-Йорк: Отдел по борьбе с мошенничеством в благотворительных организациях Генеральной прокуратуры, 1974.

[8] См. Guru Maharaj Ji, The Living Master, Denver: Diving Light Mission, 1978; и Мейв Прайс, «Миссия Божественного Света как социальная организация», в Sociological Review, Vol. 27 № 2, май 1979 г., с. 279-96

27 № 2, май 1979 г., с. 279-96

[9] Асвагхоса, Буддакарита (буддийское повествование второго века), перепечатано в Ниниан Смарт и Ричард Д. Хехт, ред., Священные тексты мира: универсальная антология, Нью-Йорк: Издательство Crossroad Publishing Company , 1982, с. Издательская компания «Перекресток

«, 1982, с. 233-4.

[10] Там же, с. 234.

[11] Кеннет Крамер, Всемирные Писания: Введение в сравнительное религиоведение, Нью-Йорк: Paulist Press, 1986, с. 76.

[12] В. Монтгомери Уотт, «Ислам», у Яна Харриса, Стюарта Мью, Пола Морриса и Джона Шеперда. Современные религии: Всемирный путеводитель. Эссекс, Великобритания: Longman Group Ltd., 1992. с. 21.

[13] Всемирные Писания, с. 252.

[14] Там же, с. 253.

[15] Рэймонд Э. Браун. «Воскресение Иисуса». в The New Jerome Biblical Commentary, Raymond Brown, Joseph Fitzmyer and Roland Murphy, eds., Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1990, стр. 1373-4.

[16] См. Марка 16:1-20; Матфея 28:1-20; Луки 24; и Иоанна 20.