Церковь при политехническом университете: Храм Покрова Пресвятой Богородицы при Санкт-Петербургском политехническом институте Императора Петра Великого

Содержание

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы при Политехническом университете

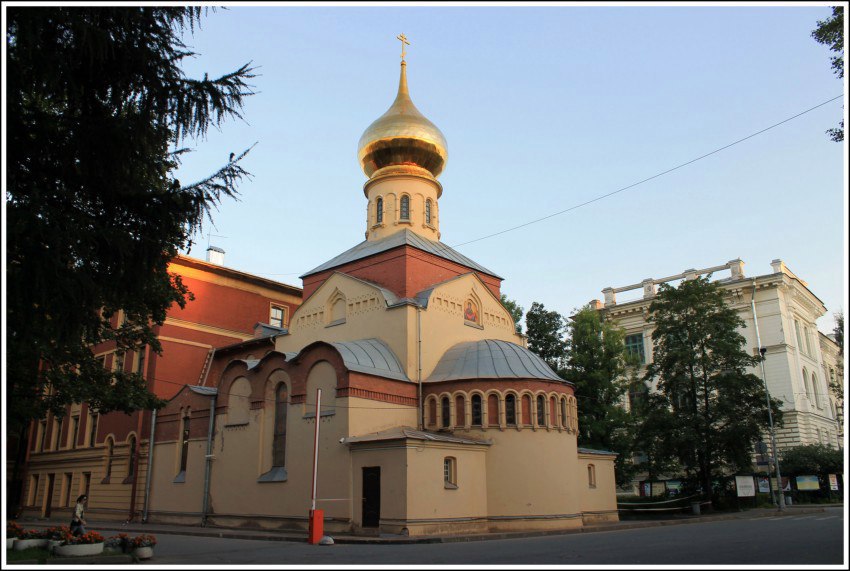

Идея строительства церкви Покрова Пресвятой Богородицы при Политехническом университете (тогда институте) появилась вскоре после открытия учебного заведения. На её возведение был объявлен конкурс, но его результаты не устроили руководство Политехнического института. Только спустя 10 лет работа была отдана преподавателю рисования Иосифу Владимировичу Падлевскому. Он участвовал в строительстве комплекса институтских зданий, поэтому смог вписать храм в единый архитектурный ансамбль.

Церковь Покрова заложили 6 июня 1912 года. К концу следующего года новый храм освятил Петроградский митрополит Вениамин.

Здание церкви выполнено в древнерусском стиле с элементами модерна. На одном из фасадов была создана мозаичная икона Покрова Богородицы, а над входом — белые керамические барельефы с изображением Спаса и Богородицы в окружении Святых и парящих ангелов. Внутреннее пространство церкви Покрова напоминает древний Ферапонтов монастырь, оно всё наполнено фресками. При входе находится привычная для древнерусских, но необычная для современных храмов картина на тему Страшного Суда, изображения петербургских святых — Иоанна Кронштадтского и Ксении Блаженной, преподобного Савватия Соловецкого. Образ Покрова Богородицы можно найти на розовом в золоте иконостасе и в притворах.

При входе находится привычная для древнерусских, но необычная для современных храмов картина на тему Страшного Суда, изображения петербургских святых — Иоанна Кронштадтского и Ксении Блаженной, преподобного Савватия Соловецкого. Образ Покрова Богородицы можно найти на розовом в золоте иконостасе и в притворах.

Храм пользовался популярностью не только у студентов Политехнического института, но и у жителей ближайших домов. Но в 1920-х годах, после появления директивы о закрытии всех храмов при учебных заведениях, церковь Покрова была упразднена. Все ценности из неё были вывезены, здание заняла военная кафедра. Пространство поделили перегородками на отдельные классы. Здесь стояла пушка, на месте алтаря находилась слесарная мастерская.

Возрождение церкви Покрова Пресвятой Богородицы при Политехническом университете началось под руководством настоятеля, протоиерея Александра Румянцева. Ему помогали студенты и преподаватели учебного заведения, которые ломали перегородки и выносили мусор. В 1993 году храм был снова освящён.

В 1993 году храм был снова освящён.

Источники

1

Жигало М. В., Тукиянен И. А.:

«Самые известные храмы Санкт-Петербурга».

Издательство «Олимп: Астрель: АСТ»,

2007 —

285 стр.

политехники отметили престольный праздник домового храма СПбПУ – Покрова Пресвятой Богородицы

14 октября православные отмечают один из главных праздников года – Покрова Пресвятой Богородицы. Праздник отмечается в память о чудесном явлении Божией Матери в Константинополе в середине X века. По библейской легенде, город тогда был осажден врагами. Богородица подняла над верующими белое покрывало и вознесла молитву о спасении мира. Враги отступили без боя. В этот день верующие воспевают духовное покровительство, которое оказывает Божия Матерь всем нуждающимся и обездоленным, и стремятся сами проявить милосердие.

Однако для каждого политехника Покров – это нечто большее, чем просто религиозный праздник: именно в этот день, а именно 14 октября (1 октября по старому стилю) 1902 года, состоялось торжественное открытие Санкт-Петербургского политехнического института и начались занятия в вузе. А через 11 лет при нашем учебном заведении был освящен храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

В дореволюционной России для государственных учреждений иметь свой храм было нормой, и это неудивительно, ведь исторически православие было государственной религией. Храмы устраивались в министерствах, военных и гражданских учебных заведениях. Их называли домовыми храмами, а их устройство зачастую предусматривалось еще на этапе проектирования здания. В связи с духовным просвещением народа подлинное образование тогда считалось немыслимым без духовного воспитания личности. Интересны слова митрополита Филарета (Дроздова), которые были произнесены на церемонии освящения храма св. мученицы Татьяны при МГУ в 1837 году: «Видно, что религия и наука хотят жить вместе и совокупно действовать к облагорожению человечества. Снисходительно, со стороны религии: возблагодарим ее снисхождение. Благоразумно, со стороны науки: похвалим ее благоразумие». Этими словами было определено главное предназначение университетской домовой церкви – способствовать утверждению союза православной веры и научного знания.

мученицы Татьяны при МГУ в 1837 году: «Видно, что религия и наука хотят жить вместе и совокупно действовать к облагорожению человечества. Снисходительно, со стороны религии: возблагодарим ее снисхождение. Благоразумно, со стороны науки: похвалим ее благоразумие». Этими словами было определено главное предназначение университетской домовой церкви – способствовать утверждению союза православной веры и научного знания.

Если вспомнить историю домового храма Политехнического университета, то в проекте, разработанном Комитетом по строительству во главе с архитектором З.Ф. Виррихом, изначально не была предусмотрена постройка храма при институте. Как известно, Политехнический институт строился с 1899 по 1902 годы. Внушительное по своим масштабам учреждение, насчитывавшее множество студентов и преподавателей, находилось на большом удалении от центра города, а ближайшая церковь находилась далеко от института (на Лесной). Поэтому и было решено построить свой храм на территории вуза.

В 1906 году начались проектные разработки, а вскоре был объявлен конкурс на проект храма, который в итоге выиграл гражданский инженер Иосиф Владимирович Падлевский, преподававший в Политехническом институте курс рисования. Он предложил пристроить церковь со звонницей к юго-западному крылу первого общежития. Храм, заложенный 19 июня 1912 года при Политехническом институте Императора Петра Великого в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы – дня основания института, уже через полтора года (28 декабря 1913-го) был освящен епископом Гдовским Вениамином.

Однако просуществовал храм всего лишь пять лет: в 1918 году, в соответствии с директивой Комиссариата народного просвещения, требовавшей ликвидации церквей при учебных заведениях, он был закрыт. В стране повсеместно началась активная ликвидация домовых церквей, вследствие чего учебные заведения лишились основания для своего духовного просвещения. Внешний вид нашего храма был обезображен: были уничтожены купола и главки звонницы. В разное время внутреннее помещение использовали то в качестве клуба, то склада, в послевоенные годы его занимала военная кафедра института. В алтарной части устроили слесарную мастерскую… И только в 1992 году церковь была возвращена Русской православной церкви, тогда же начались восстановительные работы. К 2000 году в церкви был сделан трехъярусный иконостас, расписаны стены, восстановлены и покрыты позолотой купола, установлены кресты. На фасаде появились мозаики «Покрова Пресвятой Богородицы» и «Нерукотворный Образ Господа нашего Иисуса Христа», над входом – керамический крест с барельефами. Храм ожил, в нем регулярно совершаются богослужения.

В разное время внутреннее помещение использовали то в качестве клуба, то склада, в послевоенные годы его занимала военная кафедра института. В алтарной части устроили слесарную мастерскую… И только в 1992 году церковь была возвращена Русской православной церкви, тогда же начались восстановительные работы. К 2000 году в церкви был сделан трехъярусный иконостас, расписаны стены, восстановлены и покрыты позолотой купола, установлены кресты. На фасаде появились мозаики «Покрова Пресвятой Богородицы» и «Нерукотворный Образ Господа нашего Иисуса Христа», над входом – керамический крест с барельефами. Храм ожил, в нем регулярно совершаются богослужения.

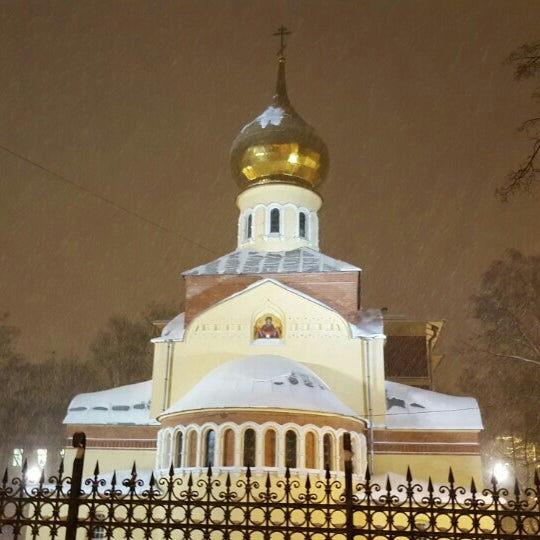

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы всегда считался в народе важным праздником, поэтому в этот день обязательно шли в храм всей семьей – помолиться Пресвятой Богородице, попросить ее о благополучии. Сегодня утром, несмотря на будний день и рабочее время, в домовом храме Политехнического университета собралось большое количество прихожан – как из числа сотрудников и студентов вуза, так и обычных горожан, жителей нашего района. Престольный праздник домового храма университета начался с божественной литургии. С праздником храм Покрова Пресвятой Богородицы и его настоятеля, протоиерея Александра (Румянцева) от имени вуза поздравили ректор СПбПУ А.И. Рудской, первый проректор СПбПУ В.В. Глухов, проректор, пресс-секретарь СПбПУ Д.И. Кузнецов. Позже состоялся праздничный студенческий молебен, по окончании которого ребята отправились на экскурсию по храму, прогулку по территории вуза и чаепитие.

Престольный праздник домового храма университета начался с божественной литургии. С праздником храм Покрова Пресвятой Богородицы и его настоятеля, протоиерея Александра (Румянцева) от имени вуза поздравили ректор СПбПУ А.И. Рудской, первый проректор СПбПУ В.В. Глухов, проректор, пресс-секретарь СПбПУ Д.И. Кузнецов. Позже состоялся праздничный студенческий молебен, по окончании которого ребята отправились на экскурсию по храму, прогулку по территории вуза и чаепитие.

В этот день ректор СПбПУ А.И. РУДСКОЙ в интервью телеканалу «Союз» рассказал о той роли, которую Политех, будучи одним из крупнейших университетов России, отводит духовному просвещению учащейся молодежи. «Мы стремимся помочь им не только в интеллектуальном и профессиональном становлении, но и в духовном, нравственном, моральном», – пояснил ректор. По мнению руководителя вуза, чтобы приобщить молодежь к духовно-нравственным ценностям православной культуры, нужно транслировать воспитательные традиции, сложившиеся исторически.

А.И. Рудской подробно рассказал об осуществляемых вузом духовно-просветительских мероприятиях, отметив особое значение сотрудничества вуза с Русской православной церковью, а также то, что «благодаря работе вместе с Ассоциацией “Покров” задачи по духовному развитию молодежи становятся более доступными и всеобъемлющими». В числе этих мероприятий – ежегодные «Пасхальные фестивали» и «Балы Победы», Всероссийский хоровой конкурс «Благовест» и встречи студентов и сотрудников университета с духовными настоятелями, участие студентов в проекте сохранения древних святынь православия и памятников деревянного зодчества в Архангельской, Вологодской и других областях Севера России и даже открытие на территории Политеха памятника Святым благоверным Петру и Февронии – как символа верности и семейных ценностей, которые являются одной из ключевых идеологических составляющих нашего вуза . «Все это очень важно для студентов, мы это видим. Но дело ведь совсем не в количестве студентов, которые в итоге придут в храм, чтобы “поставить свечку”. А в том, насколько они сумеют реализоваться в данном контексте, насколько то, что мы делаем, гармонирует с другими составляющими университетского пространства. Чтобы вера и знание могли соединиться внутри одной души, сначала они должны соединиться в одном пространстве. Именно к этому мы и стремимся», – подытожил А.И. РУДСКОЙ.

А в том, насколько они сумеют реализоваться в данном контексте, насколько то, что мы делаем, гармонирует с другими составляющими университетского пространства. Чтобы вера и знание могли соединиться внутри одной души, сначала они должны соединиться в одном пространстве. Именно к этому мы и стремимся», – подытожил А.И. РУДСКОЙ.

Материал подготовлен Медиа-центром СПбПУ

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы — Санкт-Петербург Политехническая ул., 29Б

Храм был заложен 6 июня 1912 года в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы в память о дне открытия института (он открылся в праздник Покрова, 1 октября 1902 г.) по проекту преподавателя института гражданского инженера И. В. Падлевского. Освящён 15 декабря 1913 г.

В 1918 году, в соответствии с директивой Комиссариата народного просвещения, требовавшей ликвидации церквей при учебных заведениях, он был закрыт (по данным С. Глезерова, закрыт в марте 1923 г.). Купол и внутреннее убранство храма уничтожены. В храме устроили клуб, затем склад, затем там разместилась военная кафедра.

В храме устроили клуб, затем склад, затем там разместилась военная кафедра.

В 1992 году начались восстановительные работы. 10 апреля 1994 года храм был освящён.

sobory.ru/article/index.html?object=01544

В марте 1923 года церковь была закрыта и долгое время, в несколько измененном виде, использовалась под университетский клуб и склады, а затем под аудиторию военной кафедры университета. Купол и звонница были разобраны.

После преобразования Политехнического института в Технический университет между ним и сложившимся при церкви Покрова Божьей Матери Санкт-Петербургской епархии приходом в 1992 году был заключён договор о совместном использовании здания Покровской церкви. В 1992 году церковь была возвращена Русской православной церкви. 3 декабря 1992 года храм освятил митрополит Иоанн (Снычев).

К 2000 году в церкви был сделан трехъярусный иконостас, расписаны стены и восстановлены главки и звонница.

—

После основания Санкт-Петербургского политехнического института встал вопрос об устройстве при нем домовой церкви, в связи с удаленностью участка института от центральных районов и отсутствия рядом других храмов. Был объявлен конкурс, но не один из проектов не понравился руководству института, и строительство храма было отложено на несколько лет.

Был объявлен конкурс, но не один из проектов не понравился руководству института, и строительство храма было отложено на несколько лет.

Спустя десять лет проект появился – его автором был Иосиф Владимирович Падлевский, преподававший в институте курс рисования. При строительстве зданий института Падлевский участвовал в работе под руководством Вирриха и сумел удачно вписать здание храма в архитектурный комплекс института.

Заложили церковь в день основания института 6 июня 1912 г., а 15 декабря 1913 г. он был освящен во имя Покрова Пресвятой Богородицы епископом Гдовским Вениамином, впоследствии митрополитом Петроградским, священномучеником.

Церковь пристроена к юго-западному крылу корпуса первого студенческого общежития. Здание в стиле древнерусских церквей с применением элементов модерна.

Однокупольная церковь увенчана золоченой луковичной главой, установленной на высоком барабане. Изящная миниатюрная звонница также украшена маленькой золоченой главкой. Все внутреннее пространство храма было расписано фресками.

После революции, в 1918 г., в соответствии с директивой Комиссариата народного просвещения о ликвидации храмов при учебных заведениях, церковь была закрыта. Ценности вывезли, глава и звонница были снесены, в помещении устроили клуб, затем склад, после войны здесь расположилась военная кафедра института. В алтарной части была устроена слесарная мастерская. Внешне на принадлежность здания указывала лишь полукруглая апсида, прорезанная цепью узких окон.

В 1992 г. началось восстановление церкви с участием студентов и преподавателей института ( в настоящее время Политехнического университета). Освящение после ремонта 10 апреля 1994 г. совершил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн.

Храм вновь увенчан золотым куполом, восстановлена звонница. Над входом появились белые керамические барельефы, а на фасаде мозаичные иконы Покрова Пресвятой Богородицы и Спаса Нерукотворного Образа. Внутри храм вновь расписан, установлен трехъярусный иконостас.

Церковь открыта ежедневно.

www.citywalls.ru/house4464.html

Телефон: +7(812)552-93-92

Страница на сайте «Глобус митрополии»: globus.aquaviva.ru/khram-pokrova-presvyatoy-bogoroditsy-pri-sankt-peterburgskom-gosudarstvennom-politekhnicheskom-universitete

О Храмах ПокроваПравославных Храмов Покрова́ Пресвятой Богородицы освящённых в честь православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы во всем мире, где присутствует православная церковь, большое количество. Их еще называют храмами Покрова Божией Матери, иногда Церковь Покрова, Покровская церковь, или храм. Эта страница нашего сайта посвящена описанию и сути этого православного праздника, а также обзору информации о храмах Покрова Пресвятой Богородицы и более подробным рассказам о наиболее известных и самых знаменитых среди них. В современном Стамбуле, который до 1930 года назывался Константинополем, уже почти ничто не напоминает о событиях тысячелетней давности, связанных с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы утвердился на Руси, в середине XII в., при благоверном князе Андрее Боголюбском, который княжил во Владимире и очень почитал своего небесного покровителя — св. Андрея юродивого. Запись об этом содержится в Прологе XII века. Житие св. Андрея юродивого было хорошо известно на Руси, его перевод на славянский язык был сделан уже в XI в. В житии рассказывается, как однажды Андрей пришел во Влахернский храм и там во время молитвы увидел Божью Матерь, которая стояла на воздухе, держа свой мафорий (покрывало, покров) над всеми молящимися в храме. И таких случаев в истории византийской столицы было множество. Кстати, один из них связан с поражением наших предков, русских, тогда еще язычников, не знавших христианства. В 860 г. когда русские дружины осадили Константинополь, то Св. патриарх Фотий после всенощного бдения вынес из Влахернского храма ризу Богоматери и опустил ее в воды Босфора. Тотчас поднялась буря и потопила русские корабли и город был спасен. Чудо, свидетелем которого стал блаженный Андрей, произошло в 910 г. В ночь с пятницы на субботу, во время всенощного бдения. Во Влахернах в этот день совершался особый чин богослужения. Сохранились его подробные описания в позднейших источниках: «Был некогда в Константинополе, в одной церкви, образ Святой Девы, перед которым висел покров, совершенно закрывающий его; но в пятницу, на вечерне, этот покров, без всякого содействия, сам собою и божественным чудом как бы поднимался к небу, так что все это могли ясно и вполне видеть, а в субботу покров нисходил на прежнее место и оставался до следующей пятницы». Но блаженный Андрей стал свидетелем чуда вовсе необычного. В это время Царьград переживал очередную осаду: город был в кольце сарацинов (по другой версии — его осаждали войска русского князя Олега). Народ вместе с патриархом Евсевием и императором Львом IV Мудрым собрались во Влахернском храме, чтобы молиться Божьей Матери о заступничестве. В житии Андрея читаем: «Когда совершалось всенощное бдение в святой гробнице, находящейся во Влахернах, отправился туда и блаженный Андрей… Был там также юноша Епифаний, который всегда молился с особенным рвением. Около 11 часов увидел блаженный Андрей Пресвятую Богородицу, появившуюся со стороны Царских Ворот с грозной свитой. В ее числе были и досточтимый Иоанн Предтеча, и Сыны Грома, держащие Богородицу под руки с обеих сторон, и многие другие святые, облаченные в белое, шествовали пред Нею, а иные следовали за Нею с гимнами и песнопениями духовными. Князь Андрей Боголюбский, почитавший блаженного Андрея, с особенным вниманием отнесся к этому видению, восприняв его как особый знак для себя и своей земли. Введением праздника Покрова, Андрея, можно сказать, поручал Богородице свой народ, свою землю, русскую Церковь Ее защите и покровительству. И с тех пор Русь осознает себя одним из земных уделов Пресвятой Богородицы, а праздник Покрова становится одним из любимейших в народе. Византийских икон, изображающих чудо явления Богородицы Андрею юродивому, не известно. Китай Польша Санкт-Петербург Вологодская область Калининградская область Калужская область Красноярский край Липецкая область Нижегородская область Покровская церковь, адрес: город Ростов-на-Дону, ул. Тверская область Другие регионы

|

Историческая справка — Официальный сайт Администрации Санкт‑Петербурга

История Калининского района неразрывно связана с историей Выборгской стороны и восходит к началу семнадцатого века, когда Петр I создавал на берегах Невы новую столицу государства.

Выборгская сторона расположена в северо-восточной, наиболее возвышенной части Санкт‑Петербурга. Первые сведения о Выборгской стороне относятся к середине XVII века. Еще во времена шведского владычества по этой территории проходила Выборгская дорога — один из главнейших торговых путей, связывавших древнюю Русь с западными государствами. От нее и получила свое название вся местность.

Развитие Выборгской стороны шло по двум направлениям. По побережью Невы и Большой Невки располагались заводы и фабрики, рядом с ними лачуги рабочих, невзрачные доходные дома. На лучших, более высоких и живописных участках, на так называемых “жалованных землях”, возникали загородные усадьбы знати. Вплоть до 20-х годов XX века 9/10 нынешнего Калининского района (восточной части Выборгской стороны) находилось за пределами городской черты.

В апреле 1936 года на заседании президиума Ленинградского совета РК и КД было принято решение создать на месте десяти существовавших в то время городских районов — 16. Восточная часть Выборгской стороны была названа Красногвардейским районом. В августе 1946 года, после смерти Михаила Ивановича Калинина, на основании Постановления Совета Министров СССР от 30 июня 1946 года “Об увековечение памяти М.И. Калинина, район был переименован в Калининский.

Восточная часть Выборгской стороны была названа Красногвардейским районом. В августе 1946 года, после смерти Михаила Ивановича Калинина, на основании Постановления Совета Министров СССР от 30 июня 1946 года “Об увековечение памяти М.И. Калинина, район был переименован в Калининский.

К 1973 году район настолько вырос, что его опять пришлось делить. На этот раз прежнее его название – Красногвардейский — закрепили за восточной частью, а прежнее — Калининский — за западной. Таким образом, на современной карте Санкт‑Петербурга присутствуют все исторические названия.

Калининский район расположен, в основном, на месте бывших Лесного и Полюстровского участков. Он включил в себя местности с историческими названиями: Сосновка, Гражданка, Большая и Малая Кушелевка, Полюстрово. Застройка территории, на которой находится современный Калининский район, началась с первых лет существования Петербурга.

Уже в первой половине XVIII века весь берег Невы в границах современного Калининского района представлял собой ряд слобод. Бочарная и Казачья — ныне Арсенальная и Свердловская набережные.

Бочарная и Казачья — ныне Арсенальная и Свердловская набережные.

В конце XVIII века большинство земель Заречья принадлежало императорской казне, не находившей им применения и раздававшей во владения придворным. Вместе с приречными участками владельцы получали огромные территории, простиравшиеся далеко вглубь материка. Так, на правом берегу Невы, напротив Смольного, выросли огромные усадьбы екатерининских вельмож: графа Александра Андреевича Безбородко, действительного тайного советника, кавалера ордена Андрея Первозванного, канцлера и сенатора Николая Дмитриевича Дурново.

По соседству с ними находилась крепостная деревенька Полюстрово со 138 крепостными душами графа А. А. Безбородко. Название “Полюстрово” происходит от латышского слова “palustris”, что означает “болотистый”. Эта местность в излучине Невы, которая действительно в прошлом была заболоченной, богата железистыми минеральными источниками, лечебные свойства которых были обнаружены ещё в петровские времена. Полюстровские минеральные воды были широко известны даже за рубежом и вывозились сотнями бутылок в Европу. Лечиться полюстровскими водами к графу А.А. Кушелеву приезжала и сама императрица Екатерина II со своими сановниками.

Полюстровские минеральные воды были широко известны даже за рубежом и вывозились сотнями бутылок в Европу. Лечиться полюстровскими водами к графу А.А. Кушелеву приезжала и сама императрица Екатерина II со своими сановниками.

В начале XX века в Полюстрово провели осушительные работы, и аптекарь Фишер, взяв в аренду участки Полюстровских ключей, устроил небольшой курорт с дачами и купальнями. В 1868 году большой пожар уничтожил значительную часть курорта, который уже не восстанавливался. Последним владельцем этой загородной усадьбы в середине XIX века был меценат и литератор Г.А Кушелев-Безбородко. Его гостями бывали известные музыканты М.И. Глинка, писатели Н.В, Кукольник, художники К. И. Брюллов, артисты Александрийского театра. Во время своего пребывания в Петербурге здесь останавливался А. Дюма.

В 1873 году усадьба была распродана по участкам, и здесь развернулось новое строительство, в том числе и промышленных предприятий. В 1896 году здание и часть парка площадью свыше 9 гектаров перешли в собственность Общества Красного Креста, На территории парка были построены каменные больничные бараки, а в главном корпусе размешены аптека, амбулатория и квартиры для служащих.

Сохранившийся до наших дней главный дом усадьбы, в котором по-прежнему находится лечебное учреждение, является памятником архитектуры классицизма. Центральный корпус с башнями построен в 1773-1777 г., когда усадьба принадлежала сенатору Григорию Николаевичу Теплову. Трехэтажное здание соединено дугообразными в плане галереями с двумя симметричными боковыми флигелями (1783-1784). Флигеля связаны друг с другом оригинальной по замыслу оградой, столбами которой служат фигуры 29 сидящих чугунных львов, держащих цепи. Перед зданием на берегу Невы расположена гранитная пристань с гротом.

О былом курорте и подземных водах в Калининском районе нам напоминают названия Минеральной и Ключевой улиц, Полюстровского проспекта. Завод же, выпускающий «подземную воду», с 1973 года оказался расположенным на территории вновь образованного Красногвардейского района.

Калининский район, который мы знаем сегодня, сформировался уже в семидесятых годах XX века, когда значительно раздвинулись северные границы города и обширные малоосвоенные территории стали местом массовых жилищных новостроек. Его границы, установленные в 1973 году, были частично изменены в 1988.

Его границы, установленные в 1973 году, были частично изменены в 1988.

С юга Калининский район ограничен Арсенальной и Свердловской набережными, на востоке граница с Красногвардейским проходит по Пискарёвскому проспекту и вдоль улицы Руставели, на севере — с Всеволожским районом Ленинградской области — вдоль Суздальского проспекта, на западе — с Выборгским районом — по проспектам Культуры, Тихорецкому, Лесному, Полюстровскому, улицам Политехнической, Литовской и академика Лебедева.

Прибрежная часть района по набережной Невы (ныне Арсенальная и Свердловская набережные) развивалась как торгово-промышленная окраина и застраивалась промышленными казёнными и частными заведениями. По указу Петра I здесь были построены воскобелильный завод, пивоварня, водочный завод. Позже были построены кожевенный завод, каменная фабрика, прядильный двор, канатный и сахарный заводы.

В середине XIX века развернулось интенсивное промышленное строительство. Так, в 1835 голу на Полюстровском проспекте братьями Корниловыми построен завод фарфоровой посуды (“Пролетарий”). На участках между Безбродкинским (Кондратьевским) проспектом и берегом Невы, скупленных у помещиков и дачевладельцев,в 1857 году, возводятся первенцы промышленной застройки — Петербургский металлический завод, завод Розенкранца, (ныне — “Красный Выборжец”).

На участках между Безбродкинским (Кондратьевским) проспектом и берегом Невы, скупленных у помещиков и дачевладельцев,в 1857 году, возводятся первенцы промышленной застройки — Петербургский металлический завод, завод Розенкранца, (ныне — “Красный Выборжец”).

В 1843 – 1849 годах архитектором Л.П. Гомилианом на территории бывшей Государственной партикулярной верфи построены корпуса Нового Арсенала. В связи с этим береговая полоса Невы на участках вдоль нового завода получила название Арсенальной набережной, а поперечная дорога, уходящая от Невы на север, стала называться Арсенальной улицей.

В 80-х годах XIX века на Выборгскую с Петроградской стороны был переведен первый завод «Феникс», основанный в 1868 г. (Позднее — Станкостроительное объединение им. Свердлова).

К 1895 году на территории нынешнего Калининского района насчитывалось уже 53 предприятия, что определило характер застройки района, как промышленной окраины.

В 20-х годах XIX века на Выборгской стороне по указу императора Александра I строятся специальные корпуса для размещения Михайловского артиллерийского училища и Михайловской артиллерийской академии. Территория, отведённая артиллеристам, была окружена глухим каменным забором и доходила тогда до Невы. В разные года в стенах училища занимались П.Л.Лавров, С М-Степняк-Кравчинский, военный летчик П.И. Нестеров, здесь преподавали химию знаменитый Д.И.Менделеев, а математику известный русский ученый, академик П.Л. Чебышев. В настоящее время здание занимает Военный артиллерийский университет.

Территория, отведённая артиллеристам, была окружена глухим каменным забором и доходила тогда до Невы. В разные года в стенах училища занимались П.Л.Лавров, С М-Степняк-Кравчинский, военный летчик П.И. Нестеров, здесь преподавали химию знаменитый Д.И.Менделеев, а математику известный русский ученый, академик П.Л. Чебышев. В настоящее время здание занимает Военный артиллерийский университет.

Начиная с 1876 года и по 1913 год в самом центре пролетарского района, между крупнейшими промышленными гигантами, появляются три тюремных комплекса. Первой начала действовать военная тюрьма с суровым режимом на территории бывшей Партикулярной верфи. В 1893 году закончилось строительство рассчитанной на 1150 заключенных Петербургской одиночной тюрьмы «Кресты», получившей свое название из-за оригинальной архитектуры: она состояла из двух корпусов, пересекающихся в центре.Сегодня здесь расположен следственный изолятор. В 1912 году начала действовать женская тюрьма с психиатрической тюремной больницей на Арсенальной улице.

Вторая половина XIX века была отмечена в Петербурге высокими темпами строительства дорог, вокзалов, мостов. 1 февраля 1870 гола состоялось торжественное открытие первого участка Петербургско-Гельсинфорской железной дороги. Тогда же по проекту архитектора Купинского возвели здание Финляндского вокзала.

В 1926 году на площади рядом с вокзалом был установлен памятник Ленину. Современный вид Финляндский вокзал приобрел в 1960 году (архитекторы Б.А. Ашански.й, Н.В. Барановский, Я.Н. Лукин).

В 1933-1935гг., в районе площади Калинина, был построен кинотеатр “Гигант” — самый большой в то время в городе (архитекторы А.И. Гегелло, Д.Л. Кричевский). В 1955 году на площади перед кинотеатром установлен памятник М.И. Калинину.

Одно из крупнейших сооружений послевоенного периода — построенный по проекту архитектора Васильева под руководством Левинсона мемориальный комплекс-некрополь на Пискаревском кладбище, занимающий площадь в 26 гектар. Его торжественное открытие состоялось 9 мая 1960 года.

В районе 5 станций метро: Площадь Ленина, Площадь Мужества, Политехническая, Академическая, Гражданский проспект.

В Калининском районе находится множество объектов истории и культуры, состоящих под охраной государства, среди них особняк Э.Л. Нобеля, церковь при Политехническом университете, костел Марии. На улицах и площадях установлены памятники В.И. Ленину, М.И. Калинину, М.И. Фрунзе, В.И Чапаеву, А.А Кондратьеву.

В 1998 году на Кондратьевском проспекте, 83/1 открыт Музей Подводных сил России имени А. И. Маринеско с внешней экспозицией в виде рубки дизельной подводной лодки.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий стал Почетным доктором СПбПУ

2018 год для Политехнического университета завершился знаменательным событием. Сегодня, в день когда 105 лет назад была освящена Церковь Покрова Пресвятой Богородицы при Политехническом институте, в Политех приехал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Владыка провел службу в храме, после чего состоялась торжественная церемония вручения ему мантии и диплома Почетного доктора СПбПУ.

В 2014 году владыка решением Священного Синода определен быть преосвященным Санкт-Петербургским и Ладожским, главой Санкт-Петербургской митрополии. «Буквально через несколько недель, как владыка приступил к своей деятельности, он сумел восстановить историческую справедливость: теперь Смольный собор является духовным центром всех высших учебных заведений нашего города», – в представлении митрополита Варсонофия отметил научный руководитель СПбПУ, академик РАН Ю.С. ВАСИЛЬЕВ. Более того, владыка возглавлял различные паломнические группы и многократно совершал божественные литургии на Голгофе и у Гроба Господня, в храме Рождества Христова в Вифлиеме, в монастырях Афона и других. Как исследователь митрополит Варсонофий изучал историю Афона, и в этом деле его вклад для историков является неоценимым, уверен Юрий Сергеевич.

Напомним, что звание Почетный доктор СПбПУ присуждается за особые достижения в области науки, образования и культуры ведущим специалистам из России и зарубежных стран. Звания Почетного доктора также удостаиваются государственные и религиозные деятели, ведущие большую работу в России и за рубежом, способствующие пропаганде в академической среде общечеловеческих и культурных ценностей. Решение о присуждении звания Почетного доктора СПбПУ митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию было принято членами Ученого совета СПбПУ единогласно.

Звания Почетного доктора также удостаиваются государственные и религиозные деятели, ведущие большую работу в России и за рубежом, способствующие пропаганде в академической среде общечеловеческих и культурных ценностей. Решение о присуждении звания Почетного доктора СПбПУ митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию было принято членами Ученого совета СПбПУ единогласно.

Сегодня ректор Политехнического университета, академик РАН Андрей Иванович РУДСКОЙ вручил владыке мантию, именную медаль и диплом Почетного доктора СПбПУ. Торжественная церемония прошла под звуки гимна студентов “Gaudeamus”, исполненного молодежным хором «Полигимния». «Большая радость, что в наших стенах будет трудиться во славу православия, России и Политехнического университета один из выдающихся деятелей нашей страны, который всю жизнь посвятил духовно-нравственному воспитанию молодежи и студентов», – сказал ректор университета.

В ответном слове митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий сердечно поблагодарил Ученый совет СПбПУ за присуждение высокой степени Почетного доктора и поделился своими мыслями о взаимоотношениях веры и науки, духовно-нравственных ценностях и работе церкви с молодежью: «Христианство и наука по своей сути представляют два способа истолкования одной и той же реальности, раскрывающей тайны происхождения и устройства мира, существования человека. Ученые изучают мир, происходящие в нем процессы, законы природы – христианство же, говоря людям о Боге, помогает им познавать мир по отношению к Творцу, Создателю». Владыка уверен, что молодежи недостаточно общения с пастором, который помогает им раскрыть мир православия, – необходимо добрыми делами и помощью нуждающимся поддерживать свою веру. В этом помогает получившее большое распространение в наши дни волонтерское движение.

Ученые изучают мир, происходящие в нем процессы, законы природы – христианство же, говоря людям о Боге, помогает им познавать мир по отношению к Творцу, Создателю». Владыка уверен, что молодежи недостаточно общения с пастором, который помогает им раскрыть мир православия, – необходимо добрыми делами и помощью нуждающимся поддерживать свою веру. В этом помогает получившее большое распространение в наши дни волонтерское движение.

В завершение владыка поздравил всех с Новым годом и Рождеством Христовым: «Желаю вам процветания, мира, преодолеть все трудности и осуществить запланированные планы, чтобы жизнь стала лучше. Заботьтесь о том, чтобы воспитать таких людей, которые имели бы работу и комфорт, Божьей помощи в наступающем году»! В качестве подарка митрополит Варсонофий преподнес Политехническому университету свои проповеди. «Эти книги займут достойное место в нашей библиотеке, – поблагодарил ректор. – Вы войдете в когорту авторов, чьи работы представлены в Фундаментальной библиотеке Политехнического университета». А то, что такое знаменательное событие прошло в самом конце 2018 года, ректор рассмотрел как благословение на год грядущий.

А то, что такое знаменательное событие прошло в самом конце 2018 года, ректор рассмотрел как благословение на год грядущий.

Владыка Варсонофий также отметил деятельность руководства университета. На богослужении, которое состоялось до торжественной церемонии, во внимание к вкладу в духовно-нравственное воспитание молодежи митрополит Варсонофий вручил ректору СПбПУ А.И. РУДСКОМУ медаль Русской Православной Церкви святого благоверного князя Даниила Московского. Такой же награды, но за устроение домового храма Покрова Пресвятой Богородицы при Политехническом университете был удостоен руководитель административного аппарата ректора В.В. ГЛУХОВ. Президенту СПбПУ, академику РАН М.П. ФЕДОРОВУ владыка вручил орден Русской Православной Церкви святого благоверного князя Даниила Московского третьей степени.

Материал подготовлен Медиа-центром СПбПУ. Текст: Илона ЖАБЕНКО

Марина Жигало. Самые известные храмы Санкт-Петербурга

Когда-то, во время Северной войны, эти земли Петр Великий отвоевал у шведов, а потом – раздал их во владение своим сподвижникам. Так они достались генерал-адмиралу Андрею Ивановичу Остерману, который переселил сюда своих крепостных из Поволжья. На берегу Большой Невки возникла деревня. При Елизавете Петровне Остерман впал в немилость и был сослан, а земли – переданы канцлеру Алексею Петровичу Бестужеву-Рюмину. Их стали называть «Каменный нос» или «Графское Бестужево-Рюмино».

Так они достались генерал-адмиралу Андрею Ивановичу Остерману, который переселил сюда своих крепостных из Поволжья. На берегу Большой Невки возникла деревня. При Елизавете Петровне Остерман впал в немилость и был сослан, а земли – переданы канцлеру Алексею Петровичу Бестужеву-Рюмину. Их стали называть «Каменный нос» или «Графское Бестужево-Рюмино».

Жизнь этого человека была настоящим авантюрным романом. Ловкий, изворотливый политик и дипломат, участник дворцовых интриг, он был дважды приговорен к смерти – сначала Анной Иоанновной, а затем и Елизаветой Петровной – и дважды сумел ее избежать. 16 лет Бестужев-Рюмин руководил внешней политикой России, заслужил много чинов и наград, владел многочисленными поместьями. Екатерина II полностью реабилитировала Алексея Петровича, ему были возвращены все владения, в том числе и имение Каменный нос. Сюда Бестужев стал переселять своих крепостных из Малороссии; так рядом со Старой появилась Новая деревня.

Граф построил церковь для своих крепостных крестьян. Она была освящена во имя Благовещения Божьей Матери и имела придел Святого Александра Невского. В начале XIX века во время грозы в храм попала молния, и начался страшный пожар. Здание сгорело, а иконостас, который был сюда привезен из первой Исаакиевской церкви, и кое-что из церковной утвари удалось спасти, поэтому новый хозяин – действительный статский советник и человек сказочно богатый, Сергей Саввич Яковлев, – решил восстановить храм. Церковь-ротонда была построена по проекту Василия Мочульского, и подобной не было не только в Петербурге, но и во всей России.

Она была освящена во имя Благовещения Божьей Матери и имела придел Святого Александра Невского. В начале XIX века во время грозы в храм попала молния, и начался страшный пожар. Здание сгорело, а иконостас, который был сюда привезен из первой Исаакиевской церкви, и кое-что из церковной утвари удалось спасти, поэтому новый хозяин – действительный статский советник и человек сказочно богатый, Сергей Саввич Яковлев, – решил восстановить храм. Церковь-ротонда была построена по проекту Василия Мочульского, и подобной не было не только в Петербурге, но и во всей России.

Новая церковь имела уже два придела, а не один, как раньше. Дело в том, что неожиданно, оставив 11 детей, умерла жена Яковлева, Мавра Борисовна. Сергей Саввич тяжело переживал смерть любимой супруги, а потом решил создать в церкви еще один придел – во имя Святых мучеников Тимофея и Мавры.

По преданию, Тимофей и его молодая жена Мавра прожили в счастливом замужестве всего 20 дней. Кто-то донес правителю Ариану, что переписчик Тимофей хранит христианские книги, которые император Диоклетиан приказал сжигать. Когда же Тимофей отказался отдать книги, его подвергли страшным мучениям: ослепили и повесили вниз головой, привязав на шею тяжелый камень. А затем Ариан приказал привести Мавру, чтобы сломить дух Тимофея. На глазах у Тимофея его молодую жену мучили, бросали в котел с кипящей водой, но женщина, как и ее муж, не отказалась от веры. Наконец их подвергли последнему истязанию: 9 дней они висели лицом друг к другу на крестах, пока не испустили дух. Придел Святых мучеников Тимофея и Мавры – единственный в Петербурге.

Когда же Тимофей отказался отдать книги, его подвергли страшным мучениям: ослепили и повесили вниз головой, привязав на шею тяжелый камень. А затем Ариан приказал привести Мавру, чтобы сломить дух Тимофея. На глазах у Тимофея его молодую жену мучили, бросали в котел с кипящей водой, но женщина, как и ее муж, не отказалась от веры. Наконец их подвергли последнему истязанию: 9 дней они висели лицом друг к другу на крестах, пока не испустили дух. Придел Святых мучеников Тимофея и Мавры – единственный в Петербурге.

Рядом с церковью постепенно выросло кладбище. Здесь покоились не только многочисленные потомки Сергея Яковлева, но и простолюдины, и известные люди, герои войны 1812 года, писатели, актеры, музыканты.

В XIX веке церковь стала пользоваться огромной популярностью не только у местных жителей, но и у многочисленных «дачников», которые съезжались сюда летом на отдых. Здесь снимали дачи и А. С. Грибоедов, и М. И. Глинка, и И. С. Тургенев. Летом 1835 года здесь жил с семьей А. С. Пушкин. Александр Сергеевич не раз посещал этот храм, подолгу стоял перед иконостасом[35], бродил по старому кладбищу, посещал могилы своих знакомых. Именно прогулкам по этому кладбищу посвящено пушкинское стихотворение 1836 года «Когда за городом, задумчив, я брожу». К сожалению, кладбище не сохранилось до наших дней: его снесли в 30-е годы прошлого века в угоду «благоустройству» района, а о том, что оно когда-то здесь было, сегодня напоминает большой крест с распятием, стоящий рядом с храмом.

С. Пушкин. Александр Сергеевич не раз посещал этот храм, подолгу стоял перед иконостасом[35], бродил по старому кладбищу, посещал могилы своих знакомых. Именно прогулкам по этому кладбищу посвящено пушкинское стихотворение 1836 года «Когда за городом, задумчив, я брожу». К сожалению, кладбище не сохранилось до наших дней: его снесли в 30-е годы прошлого века в угоду «благоустройству» района, а о том, что оно когда-то здесь было, сегодня напоминает большой крест с распятием, стоящий рядом с храмом.

Именно здесь, на даче, летом 1835 года Наталья Николаевна Пушкина познакомилась с Дантесом[36].

В конце XIX века здесь появились модные рестораны. Сюда съезжалась петербургская богема, состоятельные люди. Звучала легкая музыка, текло рекой шампанское, раздавался веселый смех. В летнем театре выступал сам Федор Шаляпин.

К началу XX века храм Благовещения стал главным в этой части Петербурга. Но в 1937 году он был закрыт, и в его здании долгие годы размещался цех завода резиновых изделий и игрушек. Снесли и колокольню. Во время войны все деревянные дома сгорели или были разобраны на дрова, а эта местность, где проходила железная дорога и строились промышленные предприятия, мало напоминала прекрасные дачные места прошлых столетий.

Снесли и колокольню. Во время войны все деревянные дома сгорели или были разобраны на дрова, а эта местность, где проходила железная дорога и строились промышленные предприятия, мало напоминала прекрасные дачные места прошлых столетий.

Уже в наше время, когда началась реконструкция района, было решено восстановить церковь, причем полностью на средства города. Почти четыре года реставрировали храм, который находился в аварийном состоянии. По сохранившимся фотографиям удалось полностью восстановить облик здания, интерьеры. Под несколькими слоями краски были найдены сохранившиеся старинные фрески, которые тоже реставрировали. Накануне светлого праздника Благовещения Богородицы, в 2003 году, церковь была освящена Митрополитом Петербургским и Ладожским Владимиром.

В церкви сейчас, как и в XIX веке, три придела, поэтому престольными являются: праздник во имя Святого Александра Невского – 12 сентября (30 августа) и 6 декабря (23 ноября), а также день памяти святых мучеников Тимофея и Мавры 16 (3) мая и Благовещения Пресвятой Богородицы – 7 апреля (25 марта).

В храме ежедневно (кроме понедельника) совершается Божественная литургия в 10 часов утра, а с 9-30 – исповедь. Накануне воскресных и праздничных дней – Всенощное бдение в 18 часов. Ежедневно проходят молебны, панихиды, таинства крещения, венчания и соборования.

Течет как река время, но по-прежнему люди приходят сюда, под светлые солнечные своды, чтобы, забыв о городской суете, побродить по островам или просто посидеть, дыша прохладой и покоем, в сквере возле храма, глядя на воды Большой Невки и думая о том, что вечно и дорого каждому.

Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы открыта ежедневно с 9 до 19 ч.

Адрес: Приморский пр., д. 79-

Транспорт: ст. метро: «Старая деревня», «Черная речка»

Автобус: 32

Трамвай: 2, 21, 26,48.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы на Малой Охте

Белоснежная церковь, словно младшая сестра Покрова-на-Нерли, перенеслась с древней Владимиро-Суздальской земли на берег Невы, сюда, на Охту, где высятся современные кварталы Петербурга, а когда-то стояла шведская крепость Ниеншанц и возвышалась лютеранская церковь Святой Марии.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы на Малой Охте

Петр приказал снести крепость, а на месте шведской церкви построили православную церковь Святой Марии Магдалины. Судьба храма была печальна. Его несколько раз перестраивали: и при Екатерине Великой, и при Николае I, и при Александре II. В 30-е годы XX столетия церковь закрыли, а позднее здание снесли.

В годы блокады на этом месте было Малоохтинское кладбище, одно из многих в Ленинграде, где хоронили умерших от голода и бомбежек, место массовых захоронений. Узнать имена тех, кто лежит в этой земле, уже невозможно, но в память о жертвах блокады было решено построить на месте кладбища мемориальную церковь Успения Пресвятой Богородицы.

Успение Богоматери – праздник не столько скорбный, сколько радостный. Успение означает – «засыпание». Воскрешение Богоматери – это светлое событие, которое напоминает о воскресении после смерти всех живущих. 28 (15 августа) в храме ежегодно отмечается престольный праздник Успения Богородицы.

И не случайно храм памяти ленинградской блокады – храм скорби и славы, героизма и печали – освящен во имя Успения Божьей Матери. Это храм-памятник. По русской традиции всегда ставили храмы в память погибших. Люди молились о тех, кто отдал за Родину свою жизнь, поминали, не сдерживая слез и печали. Строили такие храмы почти всегда на народные деньги.

Новый храм также полностью возведен на народные пожертвования: в стены церкви заложены тысячи кирпичей с именами людей, которые внесли средства на их приобретение. Храм начали строить в 1996 году по проекту петербургских архитекторов А. Романовского и Ю. Груздева. А в день 60-летия начала блокады, 8 сентября 2001 года, Митрополит Петербургский и Ладожский Владимир торжественно освятил Успенскую церковь. И каждый год сотни жителей города приходят почтить память погибших ленинградцев. А саму церковь Успения Богородицы петербуржцы называют «Блокадным храмом». Молятся люди и обо всех воинах, погибших на Кавказе. В память о них рядом с Успенским храмом поставлен большой камень и ангел с крестом.

С историей храма связано еще одно событие, потрясшее петербуржцев. Во время его строительства, 11 августа 2004 года, в Петербурге была сильная буря. Настоятель храма, отец Виктор Ерошенко, находился на строительных лесах: он поднялся, чтобы осмотреть икону Богородицы на фасаде церкви. От сильного порыва ветра плохо укрепленные деревянные леса рухнули. Священнослужитель погиб. На территории возле церкви есть небольшая аккуратная могила отца Виктора: крест темного гранита, с черно-белой фотографии смотрят, застенчиво улыбаясь, умные и добрые глаза молодого мужчины, две даты, 1962–2004, и всегда – живые цветы. Поминальные молитвы о первом настоятеле служатся в храме постоянно.

И стоит посреди зеленой поляны храм, радует глаз: сияет золотом новый купол, сверкает смальта[37] мозаичной иконы Богоматери на белоснежной стене. Построена церковь в древнерусских традициях: она имеет форму четырехстолпного крестово-купольного храма с хорами. Стены оштукатурены. Несмотря на небольшие размеры, церковь кажется высокой и объемной: она, словно былинный богатырь, прочно стоит на земле. А ее стройность и скромная изысканность делают храм легким и воздушным: вот-вот поднимется белокрылая птица в поднебесье, вознесется, как когда-то вознеслась к своему Сыну Богоматерь.

А ее стройность и скромная изысканность делают храм легким и воздушным: вот-вот поднимется белокрылая птица в поднебесье, вознесется, как когда-то вознеслась к своему Сыну Богоматерь.

Внутри храм такой же светлый и чистый. Многоярусный дубовый иконостас блестит золотом. Легкость и воздушность белых стен гармонирует с синей торжественностью кафеля на полу. Привлекает внимание главная святыня храма – большая икона Успения Пресвятой Богородицы в красивом дубовом киоте[38]. По обе стороны иконостаса расположены иконы святых: Пантелеймона, Сергия Радонежского, Марии Магдалены, Иоанна Крестителя, священномученицы Елизаветы и Георгия Победоносца с частицами мощей. Возносятся ввысь, под своды купола, звуки хора. Для него на втором этаже, куда ведет изящная винтовая лестница, специально выполнен красивый балкон с оригинальным рисунком перил, поддерживаемый двумя колоннами. Прекрасная акустика церкви позволяет сделать пение по-настоящему неповторимым.

Еще не достроена колокольня, не возведен до конца весь проект храмового комплекса, даже при одном взгляде на который восторгаешься: какая же красота здесь будет через несколько лет… Много еще придется потрудиться настоятелю храма, строителям и прихожанам. Но уже сейчас Блокадный храм стал самым популярным среди всех построенных в конце XX века. Храм живет полноценной религиозной жизнью: в нем служатся панихиды, литургии, проходят таинства венчания, исповеди, совершаются крестные ходы, проходят поминальные службы, отмечаются православные праздники, в особенности престольный праздник – 28 (15) августа, Успение Пресвятой Богородицы, а также молебны с водосвятием перед иконами со священными мощами.

Но уже сейчас Блокадный храм стал самым популярным среди всех построенных в конце XX века. Храм живет полноценной религиозной жизнью: в нем служатся панихиды, литургии, проходят таинства венчания, исповеди, совершаются крестные ходы, проходят поминальные службы, отмечаются православные праздники, в особенности престольный праздник – 28 (15) августа, Успение Пресвятой Богородицы, а также молебны с водосвятием перед иконами со священными мощами.

Сколько бы ни прошло лет, сколько бы ни сменилось поколений петербуржцев, не утихнет боль о тех героических и страшных годах.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы открыта ежедневно с 9 утра до 19 вечера.

Адрес: Малоохтинский пр., д. 52.

Транспорт: станция метро «Новочеркасская»

Автобус: 5,174 Трамвай: 7,16, 30,46 Троллейбус: 18, 49-

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы при Политехническом университете

Вдали от шумного центра, в тени вековых деревьев Сосновского парка, возвышается православная церковь, посвященная Покрову Богородицы. История этого праздника началась в древней Владимирской земле: князь Андрей Боголюбский вернулся из похода на Волжскую Болгарию, возвратился с победой, но в одном из сражений погиб его любимый сын Изяслав. В память о сыне князь в 1165 году основал церковь во имя Покрова Божией Матери, установив этот праздник без согласия Киевского митрополита и Константинопольского патриарха[39]. С тех пор стоит белоснежный храм Покрова-на-Нерли, отражаясь в водах чистой реки, удивляя своей изящной красотой, и отмечается на Руси праздник Покрова Богородицы. Еще один, тоже известный во всем мире, причудливый и великолепный Покровский собор через четыре века построили в Москве по приказу Ивана Грозного в память о победоносном походе в Казанское ханство – Храм Василия Блаженного.

История этого праздника началась в древней Владимирской земле: князь Андрей Боголюбский вернулся из похода на Волжскую Болгарию, возвратился с победой, но в одном из сражений погиб его любимый сын Изяслав. В память о сыне князь в 1165 году основал церковь во имя Покрова Божией Матери, установив этот праздник без согласия Киевского митрополита и Константинопольского патриарха[39]. С тех пор стоит белоснежный храм Покрова-на-Нерли, отражаясь в водах чистой реки, удивляя своей изящной красотой, и отмечается на Руси праздник Покрова Богородицы. Еще один, тоже известный во всем мире, причудливый и великолепный Покровский собор через четыре века построили в Москве по приказу Ивана Грозного в память о победоносном походе в Казанское ханство – Храм Василия Блаженного.

Появление в Петербурге церкви Покрова Богородицы не связано ни с героическими походами, ни с трагическими событиями русской истории. В начале XX века на северной окраине города был основан Санкт-Петербургский политехнический институт. Сооружение комплекса зданий университета выполнила команда архитекторов под руководством Эрнеста Францевича Вирриха. И сейчас поражают своей монументальностью и величавыми колоннами портиков корпуса института – настоящего храма науки. Но при институте не было своей церкви. А так как место это удалено от центра и рядом не было других храмов, в заботе о студентах и преподавателях правление института решило построить домовую церковь.

Сооружение комплекса зданий университета выполнила команда архитекторов под руководством Эрнеста Францевича Вирриха. И сейчас поражают своей монументальностью и величавыми колоннами портиков корпуса института – настоящего храма науки. Но при институте не было своей церкви. А так как место это удалено от центра и рядом не было других храмов, в заботе о студентах и преподавателях правление института решило построить домовую церковь.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы при Политехническом университете

Был объявлен конкурс, но ни один из проектов не понравился правлению института, и сооружение храма отложили на годы. Лишь спустя 10 лет нашелся нужный проект. Его автором был «свой» архитектор – Иосиф Владимирович Падлевский, преподававший в институте курс рисования. Он принимал участие в строительстве корпусов института в команде Вирриха и создал проект храма, удивительно легко вписавшийся в архитектурный комплекс зданий. Церковь была пристроена к юго-западному крылу корпуса бывшего студенческого общежития и выходит в институтский дворик.

Здание выполнено в древнерусском стиле с элементами модерна. Храм увенчан золотым куполом, расположенным на большом барабане с окнами. На одном из фасадов – мозаичная икона Покрова Богородицы, а над входом в церковь – белые керамические барельефы с изображением Спаса и Богородицы в окружении Святых и парящих ангелов.

Построили храм быстро. В день основания института, 6 июня, торжественно заложили церковь Покрова, а к концу следующего 1913 года Петроградский митрополит Вениамин, причисленный позднее к лику святых, освятил новый храм.

Казалось, обычная история и обычный домовой храм, но есть у церкви Покрова своя загадка. Входишь под ее своды и оказываешься в древнем Ферапонтовом монастыре. Все внутреннее пространство храма, все стены – от пола до самого купола – заполнены фресками[40]. Словно живописец Дионисий расписал их, как когда-то, в начале XVI века, покрыл росписями собор Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. Те же приглушенные, создающие впечатление прозрачности, нежно-розовые, золотисто-желтые, сиреневые тона; те же евангельские сюжеты, – единство мира видимого и невидимого, мира земного и небесного[41].

Современный мастер внес в композицию фресок новые сюжеты. При входе можно увидеть на стене нехарактерную для современных храмов, но часто встречающуюся в росписях древнерусских церквей картину Страшного Суда, изображения петербургских святых – Иоанна Кронштадтского и Ксении Блаженной, преподобного Савватия Соловецкого. Под куполом храма и на втором этаже, где располагается хор, в небесной синеве – изображение Спасителя в белоснежных одеждах в окружении ангелов, но главная, сквозная тема росписей – Покров Богородицы. Образ Покрова Богородицы и Спасителя можно увидеть и на розовом в золоте иконостасе, и в притворах.

Играют нежными красками фрески, отражается свет от медных светильников на сводах Покровской церкви, словно оживает давнее событие 14 октября 911 года, которое веками хранится в памяти русского народа. Случилось оно в Константинополе, когда осадили враги столицу православной земли. Молились жители о спасении во Влахернской церкви перед иконами Богоматери. Молился и юродивый Андрей, обладавший даром прозорливости. Многие смеялись над ним, он терпел побои и насмешки, не имел крова, часто голодал, но милостыню раздавал другим. Истово молился Андрей и вдруг увидел высоко в воздухе Богородицу в окружении ангелов и святых. Долго молилась она за жителей города со слезами на глазах, а затем, подойдя к престолу, сняла со своей головы покрывало и раскинула над всеми, кто был в церкви, защищая от врагов. С трепетом смотрел Андрей на Пресвятую Деву, и стоявший рядом с ним блаженный Епифаний тоже увидел чудесное явление. Как завороженные смотрели они на яркий, словно молния, сияющий золотым небесным светом покров Богородицы. А когда исчезла Божья Матерь, взяв покрывало с собой, случилось чудо: спасся Константинополь, изгнали врага. С тех пор защищает Богородица чудесным своим покрывалом от бед и невзгод, хранится память о том дне, отмечают в России праздник Покрова.

Многие смеялись над ним, он терпел побои и насмешки, не имел крова, часто голодал, но милостыню раздавал другим. Истово молился Андрей и вдруг увидел высоко в воздухе Богородицу в окружении ангелов и святых. Долго молилась она за жителей города со слезами на глазах, а затем, подойдя к престолу, сняла со своей головы покрывало и раскинула над всеми, кто был в церкви, защищая от врагов. С трепетом смотрел Андрей на Пресвятую Деву, и стоявший рядом с ним блаженный Епифаний тоже увидел чудесное явление. Как завороженные смотрели они на яркий, словно молния, сияющий золотым небесным светом покров Богородицы. А когда исчезла Божья Матерь, взяв покрывало с собой, случилось чудо: спасся Константинополь, изгнали врага. С тех пор защищает Богородица чудесным своим покрывалом от бед и невзгод, хранится память о том дне, отмечают в России праздник Покрова.

Оживают на стенах изображения Андрея Юродивого, указывающего на Богородицу своему ученику, блаженному Епифанию. Яркими алыми красками горит покрывало в руках Богородицы. В церкви много фресок посвящено ей: Рождество Богородицы, Поклонение волхвов, Введение в храм, Благовещение, Успение Богоматери.

В церкви много фресок посвящено ей: Рождество Богородицы, Поклонение волхвов, Введение в храм, Благовещение, Успение Богоматери.

Долгие годы церковь была любимой не только у студентов и преподавателей Политехнического института, но и у жителей этого района. Но в 20-е годы прошлого столетия, после издания советским правительством директивы о ликвидации всех храмов при учебных заведениях, Покровскую церковь закрыли. Все ценности были вывезены, а в храме расположилась военная кафедра института. Здесь, в разделенных перегородками классах, проходили занятия студентов, стояла пушка, а на месте алтаря находилась слесарная мастерская. И так было 60 лет.

Возрождение храма началось под руководством настоятеля, протоиерея Александра Румянцева. Студенты и преподаватели помогали убирать мусор, ломать перегородки. В 1993 году, в год 80-летия Покровской церкви, храм был освящен вторично. Постепенно увеличивается приход храма, хотя главные прихожане, как и прежде, – студенты и преподаватели Санкт-Петербургского государственного технического университета (так называется теперь политехнический институт). Расширился клир церкви, кроме настоятеля, здесь служат священниками выпускники университета. В Покровской церкви проводятся службы, по воскресеньям и четвергам служатся акафисты Богоматери. Но особенный день для прихожан и священнослужителей – 14 октября – светлый и радостный престольный праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечается только Русской Православной Церковью.

Расширился клир церкви, кроме настоятеля, здесь служат священниками выпускники университета. В Покровской церкви проводятся службы, по воскресеньям и четвергам служатся акафисты Богоматери. Но особенный день для прихожан и священнослужителей – 14 октября – светлый и радостный престольный праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечается только Русской Православной Церковью.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы при Политехническом университете открыта ежедневно с 9 до 18 ч.

Адрес: Политехническая ул., 29.

Транспорт: ст. метро «Политехническая»

Троллейбус: 4, 21, 34, 50.

Трамвай: 5,40.

Глава 3 Храмы с именем Иисуса Христа

Церковь Рождества Христова при Подворье Свято-Троицкого Александро-Свирского монастыря

На правом берегу Невы стоит прекрасный белоснежный храм. В праздники и воскресные дни здесь всегда многолюдно. Это церковь Рождества Христова при Подворье Свято-Троицкого монастыря Святого Преподобного Александра Свирского.

Расположен храм чуть поодаль от жилых кварталов, в самом центре нового Брестского парка, бывшего еще недавно гигантским пустырем, где доживали свой век заброшенные склады Ленкниги, прогуливались собаководы и гоняли мяч окрестные мальчишки. Здание храма с первого взгляда поражает воображение своей изящной простотой и ощущением чистоты, тепла и солнечного света даже в самый пасмурный день.

Когда-то, в годы Великой Отечественной войны, здесь было Невское кладбище, где хоронили блокадников. После войны кладбище сровняли с землей, а в память о подвиге ленинградцев здесь, на Дальневосточном проспекте, на месте, где начинались захоронения, был возведен мемориальный комплекс «Журавли». А противоположная сторона проспекта долгое время так и оставалась пустырем с нелепыми хозяйственными строениями, старыми полуразрушенными складами и мусорными завалами. В 1999 году на пустыре начали возводить храм и подворье. Строителям помогали монахи и прихожане: выносили мусор, благоустраивали территорию. И храм построили в короткий срок, а уже 6 января 2000 года, накануне Рождества, митрополит Петербургский и Ладожский освятил церковь.

И храм построили в короткий срок, а уже 6 января 2000 года, накануне Рождества, митрополит Петербургский и Ладожский освятил церковь.

С первых дней строительства здесь служились молебны не только преподобному Александру Свирскому, но и в память тех людей, чей прах покоится в этой земле, и всех погибших в суровые дни блокады. Поэтому в народе храм сразу стали называть «Блокадным». Приходят люди на монастырское подворье поделиться печалью и радостью, помолиться о чем-то своем, просто постоять под светлыми сводами, помолчать и подумать, как приходили когда-то, в XIX веке. Только располагалась обитель тогда совсем в другом месте, на углу Боровой и Разъезжей улиц, близ Ямского рынка.

Церковь Рождества Христова при Подворье Свято-Троицкого Александро-Свирского монастыря

Здесь, на территории, принадлежащей Александро-Свирскому монастырю, стояла удивительно красивая церковь, посвященная святым Александру Свирскому и Александру Невскому. Строил ее Николай Гребенка, а позднее перестраивал Николай Никонов. Но в 1932 году церковь и все здания подворья были разрушены, а уцелевшие корпуса отданы Противотуберкулезному диспансеру.

Но в 1932 году церковь и все здания подворья были разрушены, а уцелевшие корпуса отданы Противотуберкулезному диспансеру.

Судьба и самой обители Александра Свирского, расположенной недалеко от города Лодейное Поле Ленинградской области, в годы советской власти тоже была трагична.

Основатель монастыря, преподобный Александр Свирский, в юности ушел из родного дома, чтобы стать монахом Валаамской Преображенской обители, где долгие годы проводил в молитвенном уединении в каменистой пещере. Однажды, стоя на молитве, инок услышал Божественный голос: «Александр, изыди отсюда и иди на прежде показанное место, на нем же возможеши спастися». Свет указал ему путь на юго-восток, к берегам реки Свирь. Покинув Валаам,

Александр пришел туда и на берегу Рощинского озера поставил свою хижину На 23-м году своего поселения Александру (единственному из всех святых) было явление Святой Троицы. Увидел он свет в своей хижине, и предстали перед ним в белых одеждах Три Мужа. Повелели они построить церковь во имя Святой Троицы на том месте, которое указал ангел. Так, в 1506 году была основана церковь и монастырь[42].

Так, в 1506 году была основана церковь и монастырь[42].

В годы гражданской войны его настоятель и все монахи были расстреляны, а сама обитель разграблена. Рака с мощами преподобного Александра Свирского была вскрыта, а мощи вывезены в Петроград. Бесценную святыню удалось спасти благодаря смелости академика Петра Петровича Покрышкина, не побоявшегося в то время дать на запрос чекистов бескомпромиссное заключение о признании мощей исторической реликвией[43]. В 199В году мощи вернулись в обитель, а сам монастырь возвратился к жизни: проходят богослужения, под руководством настоятеля ведутся работы по реконструкции, и, как когда-то, не иссякает поток паломников со всего света.

Связь монастыря, расположенного вдали от городских центров, с большим городом вновь стала насущной необходимостью, а поскольку историческое здание подворья обители занято лечебным учреждением, для строительства выбрали новое место – обширную территорию бывшего кладбища в правобережной части Невского района, которое петербуржцы называют «Веселый поселок». Выбрали не случайно, ведь рядом протянулось Мурманское шоссе, по которому лежит путь в Александро-Свирский монастырь. Однако не только территориальные причины побудили устроить монастырское подворье именно здесь. Издавна на Руси повелось, что храм и погост неразрывно связаны между собой незримой нитью почитания и памяти народной.

Выбрали не случайно, ведь рядом протянулось Мурманское шоссе, по которому лежит путь в Александро-Свирский монастырь. Однако не только территориальные причины побудили устроить монастырское подворье именно здесь. Издавна на Руси повелось, что храм и погост неразрывно связаны между собой незримой нитью почитания и памяти народной.

И стоит, красуется посреди нового Брестского парка, заложенного в 60-ю годовщину Великой победы в память о русских и белорусских воинах, первыми встретивших врага в Брестской крепости, чудесный храм во имя Рождества Христова. Разрастается монастырское подворье, шумят под весенним ветром молодые клены парка.

Малые группы – Университетская церковь Политехнического университета Флориды

Небольшие группы — это место, где мы создаем сообщество и подотчетность.

Мы собираемся вместе, чтобы молиться, изучать Библию и строить сообщество.

Эти небольшие группы встречаются каждую неделю в течение учебного года.

Вот дни и время для небольших групп осенью 2021 года.

По понедельникам в 15:00 в Aula Magna

По вторникам в 15:00 в Aula Magna

По средам в 10:00 в IST 1003

У нас также есть молитвенные группы, которые собираются в течение недели

Вот дни и время проведения молитвенных групп осенью 2021 года.

По понедельникам в 10:00 в IST 1003

По четвергам в 15:30 в Aula Magna

Для получения дополнительной информации о любой из этих небольших групп

отправьте сообщение Брюсу по телефону 863-241-7858.

Прокрутите вниз, чтобы узнать больше о малых группах.

Наш формат изучения Библии в малых группах заключается в использовании метода КОМА для изучения Библии. COMA означает контекст, наблюдение, значение и применение. Раздаточные материалы для метода COMA доступны ниже.Но для весеннего семестра 2020 года вам нужен только раздаточный материал для посланий (письмов) Нового Завета. Вот раздаточный материал ( PDF или Google Doc ). Мы будем изучать 1 Коринфянам. Вы также должны потратить некоторое время, чтобы просмотреть это 8-минутное видео-введение для 2 Коринфянам.

Вот раздаточный материал ( PDF или Google Doc ). Мы будем изучать 1 Коринфянам. Вы также должны потратить некоторое время, чтобы просмотреть это 8-минутное видео-введение для 2 Коринфянам.

Вот наш набросок книги 2 Коринфянам. Это распространяется на 23 недели, так что это будет и в течение весеннего семестра.

- 1:1-14

- 1:15-22

- 1:23-2:4

- 2:5-11

- 2:12-17

- 3:1-6

- 3:7-18

- 4:1-6

- 4:1-18

- 5:1-10

- 5:11-6:2

- 6:3-13

- 6:14-7:1

- 7:2-16

- 8:1-15

- 8:16-9:5

- 9:6-15

- 10:1-11

- 10:12-18

- 11:1-21

- 11:21-33

- 12:1-13

- 12:14-13:14

Вот контуры COMA (скоро будет больше):

COMA для повествований Ветхого Завета (PDF или Google Doc)

COMA для посланий (PDF или Google Doc)

COMA для Евангелий и Деяний (PDF или Google Doc)

Мы также предлагаем эти вопросы подотчетности для использования в малых группах совместного обучения и для использования в мужских группах ученичества . и женских групп ученичества .

и женских групп ученичества .

Лидерство – Университетская церковь Политехнического университета Флориды

Брюс — пастор

Брюс — бывший техник по авиационной электронике ВМС США, выпускник семинарии в Новом Орлеане и докторская степень UCF. Он работал в администрации в нескольких университетах и был профессором политологии. Теперь он оплачивает счета, преподавая в одной из средних школ Лейкленда, что дает ему послеобеденные и вечерние часы для служения в университетской церкви.У него и его жены Дженнифер трое детей: Шарлотта (2007 г.р.), Мэри (2009 г.р.) и Хадсон (2012 г.р.). Все трое детей были названы в честь миссионеров, и если вы расскажете об этом Брюсу, он расскажет вам истории.

Дженнифер — координатор женского ученичества

Дженнифер — выпускница Университета Майами, где она была президентом своего кампусного служения, BCM. Но когда она уехала в колледж, она понятия не имела, что Бог запланировал на ее жизнь. Перед колледжем она сказала своим родителям, что не хочет иметь ничего общего с церковью.Но в свой первый день в Майами ей было скучно, и она решила посетить мероприятие BCM. Остальное уже история. Она дважды специализировалась на телевизионных вещательных коммуникациях и религиоведении. Она также была ди-джеем на радиостанции кампуса и ездила на Hurricane Jenn. Вдобавок к ее напряженному графику она является аспирантом по академическому консультированию в Юго-восточном университете.

Перед колледжем она сказала своим родителям, что не хочет иметь ничего общего с церковью.Но в свой первый день в Майами ей было скучно, и она решила посетить мероприятие BCM. Остальное уже история. Она дважды специализировалась на телевизионных вещательных коммуникациях и религиоведении. Она также была ди-джеем на радиостанции кампуса и ездила на Hurricane Jenn. Вдобавок к ее напряженному графику она является аспирантом по академическому консультированию в Юго-восточном университете.

Как студенческая организация Политехнического университета Флориды мы избрали студенческих лидеров. Студенческие лидеры на 2021-2022 год:

Крис — президент

Специальность: информатика — программная инженерия

Выпуск: май 2023 г.

Харизма — казначей

Специальность: Магистр машиностроения

Выпуск: май 2023 г.

Соломон — Секретарь

Специальность: Компьютерные науки – Разработка программного обеспечения

Выпуск: май 2023 г.

Тимоти — вице-президент

Специальность: информатика — продвинутые темы

Выпуск: весна 2022 г.

Вид на ул.Карлова церковь и Политехнический институт в (Фото в рамке…) #20138085

Репродукция в рамке с изображением церкви Св. Карла и Политехнического института в Вене, 1831 г.

Мы рады предложить этот принт от /Heritage Images в сотрудничестве с Heritage Images

Heritage Images включает коллекции изображений наследия

© /Heritage Images

Идентификатор носителя 20138085

Церковь Святого Чарльза

19 век

Альт Рудольф

Альт Рудольф Франц фон

Альт Рудольф фон

Архитектура

Искусство

Австрия

австрийский

Века

христианство

Церковь

Цвет

Цвет

Страна

Купол

куполообразный

Образование

Внешний вид

Гуашь

Искусство наследия

Пейзаж

Место расположения

Метрополитен-музей искусств

музей

Девятнадцатый век

На открытом воздухе

за пределами

Картина

Люди

Политехнический

Политехнический институт

Религия

религиозный

Рудольф

Рудольф Альт

Рудольф Франц фон

Рудольф Франц фон Альт

Рудольф фон

Рудольф фон Альт

Метрополитен

Метрополитен-музей искусств

Вена

Вена, Австрия

Фон Альт

Фон Альт Рудольф

Акварель

Современная рамка 15 x 13 дюймов (38 x 33 см)

Наши современные репродукции в рамке профессионально изготовлены и готовы повесить на стену

чек

Гарантия Pixel Perfect

чек

Изготовлен из высококачественных материалов

проверить

Необрезанное изображение 21. 4 х 21,4 см (оценка)

4 х 21,4 см (оценка)

чек

Отделка профессионального качества

чек

Размер изделия 38,2 x 33,1 см (приблизительно)

Наши водяные знаки не появляются на готовой продукции

Репродукция 9х7 в рамке. Профессиональные цельнодеревянные рамы ручной работы отделаны строительной лентой и снабжены приспособлением для подвешивания сзади. Внешние размеры составляют 15×13 дюймов (382×331 мм). Качественная деревянная рама с цветами рамы на ваш выбор: черный, белый или необработанный дуб, а также с черными или белыми карточными креплениями.Рамы имеют переднюю часть из плексигласа, обеспечивающую практически небьющееся покрытие, похожее на стекло, которое легко очищается влажной тканью.

Код продукта dmcs_20138085_8165_601

Фотопечать

Печать в рамке

Пазл

Поздравительные открытки

Печать на холсте

Художественная печать

Фото Кружка

Коврик для мыши

Подушка

Сумка

Металлическая печать

Категории

> Архитектура

> Церкви

> Архитектура

> Страна

> Австрия

> Архитектура

> Религиозный

> Европа

> Австрия

> Картины

> Европа

> Австрия

> Вена

> Северная Америка

> Соединенные Штаты Америки

> Нью-Йорк

> Нью-Йорк

> Достопримечательности

> Музей Метрополитен

> Религия

> Религиозная архитектура

Полный ассортимент художественной печати

Наши стандартные фотоотпечатки (идеально подходят для оформления) отправляются в тот же или на следующий рабочий день, а большинство других товаров отправляются через несколько дней.

Фотопринт (14,49–99,99 австралийских долларов)

Наши фотоотпечатки печатаются на прочной бумаге архивного качества для яркого воспроизведения и идеально подходят для оформления.

Принт в рамке (99,99–399,99 австралийских долларов)

Наши современные репродукции в рамке профессионально изготовлены и готовы повесить на стену

Пазл (59,99 австралийских долларов — 74,99 австралийских долларов)

Пазлы

— идеальный подарок на любой праздник

Поздравительные открытки (14 австралийских долларов.99)

Поздравительные открытки, подходящие для дней рождения, свадеб, юбилеев, выпускных, благодарностей и многого другого

Печать на холсте (99–549 австралийских долларов)

Профессионально сделанные, готовые к вывешиванию картины на холсте — отличный способ добавить цвет, глубину и текстуру в любое пространство.

Fine Art Print (54,51–213,81 австралийских долларов)

Наши репродукции произведений изобразительного искусства с мягкой текстурированной натуральной поверхностью — это лучшее, что может быть после приобретения оригинальных произведений искусства, — они соответствуют стандартам самых требовательных музейных хранителей.

Фотокружка (24,99 австралийских долларов)

Наслаждайтесь любимым напитком из кружки, украшенной любимым изображением. Сентиментальные и практичные персонализированные кружки с фотографиями станут идеальным подарком для близких, друзей или коллег по работе

Коврик для мыши (29,99 австралийских долларов)

Фотопринт архивного качества на прочном коврике для мыши с нескользящей подложкой. Работает со всеми компьютерными мышами.

Подушка (69,99 австралийских долларов)

Украсьте свое пространство декоративными мягкими подушками

Большая сумка (49 австралийских долларов.99)

Наши большие сумки изготовлены из мягкой прочной ткани и снабжены ремнем для удобной переноски.

Металлический принт (49,99–189,99 австралийских долларов)

Изготовленные из прочного металла и роскошных технологий печати, металлические принты оживляют изображения и придают современный вид любому пространству

Суврану Де получит медаль Эдвина Ф.

Черча ASME 2022 года

Черча ASME 2022 года

Суврану Де, заслуженный профессор инженерных наук им. был выбран для получения награды ASME Edwin F.Церковная медаль.

De присуждается за «устойчивое и инновационное академическое лидерство в области машиностроения с упором на отраслевое и академическое сотрудничество, а также за технологические инновации, ведущие к предпринимательству».

Плодовитый исследователь, Де известен во всем мире своими работами по бессеточным методам, многомасштабному моделированию и вычислениям в реальном времени, поскольку они применяются для численного решения связанных дифференциальных уравнений в частных производных.

Имея на сегодняшний день внешнее грантовое финансирование на сумму более 40 миллионов долларов, Де ведет исследования в области виртуальной хирургии, разрабатывая компьютерные моделирующие среды для хирургического планирования, компетентности и безопасности пациентов.Важным аспектом его исследовательской программы является разработка новых сенсорных инструментов виртуальной реальности для обучения хирургов и моделирования экспериментальных хирургических методов. Наряду с созданием точных компьютерных моделей внутренних органов человека Де разрабатывает реалистичные аппаратные интерфейсы с реальными хирургическими инструментами, которые могут взаимодействовать с компьютерными моделями в режиме реального времени.