Опровержение теории: Опровержение – Гуманитарный портал

Содержание

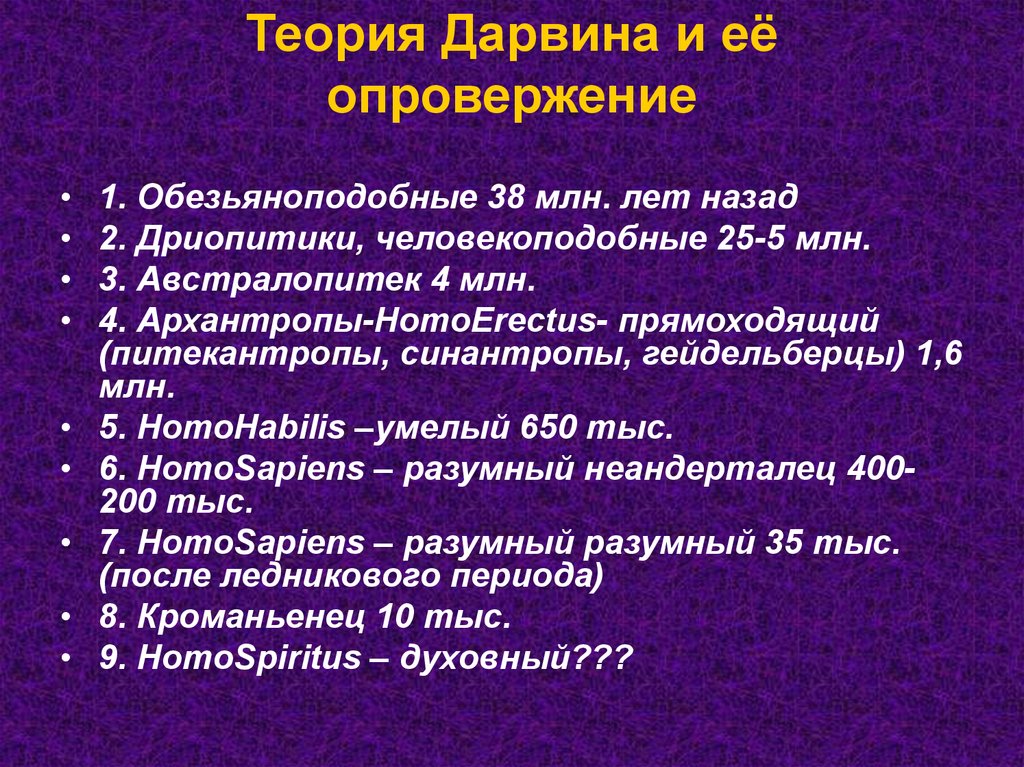

Опровержения теории эволюции Чарльза Дарвина

Андрей Бабицкий: В последние десятилетия лидером научного прогресса бесспорно остается биология. И в это же время проходят громкие судебные процессы призывающие ограничить или вовсе исключить преподавание в школе эволюционной теории Дарвина — фундамента, на котором стоит все здание современной биологии. О причинах этого парадокса рассказывает доктор биологических наук, сотрудник Палеонтологического института РАН Александр Марков. С ним беседует Александр Костинский.

Александр Костинский: В последнее время участились нападки на теорию Дарвина и вообще на эволюционное развитие как принцип развития биологического мира. В Соединенных Штатах, в России прошли так называемые «обезьяньи процессы», где вполне серьезно пытались в судебном порядке пытались запретить преподавание эволюционной теории в школе. Сегодня мы обсудим, почему же сейчас, в 21 веке сложилась такая странная ситуация, когда люди нападают на самые основы биологии, хотя буквально каждый день приносит нам новые свидетельства триумфа эволюционного метода.

Александр Марков: Действительно, как вы правильно сказали, сейчас наблюдается странный парадокс. С одной стороны, триумфальный успех биологической науки, которая сегодня полностью основана на представлениях об эволюции. С другой стороны, в общественном сознании все больше распространяются различные предрассудки. Это не только касается неприятия теории эволюции, это и вера во всякие латающие тарелки, гороскопы астрологические, во всякие немыслимые медицинские практики и так далее. Причем даже не только в России это наблюдается, но и даже в Соединенных Штатах. Там, как показали опросы, более 40% взрослых американцев категорически отрицают эволюцию. То есть они считают, что все виды животных и растений существуют в своем нынешнем виде с начала времен.

Александр Костинский: Их критика во многом основывается на том, что, конечно, если говорить о биологической эволюции, то это огромный, сложный, трудный процесс. И конечно, многие конкретные механизмы до сих пор непонятны.

И конечно, многие конкретные механизмы до сих пор непонятны.

Александр Марков: Разумеется. То есть вообще картина мира современная научная очень сложна. И отдельно взятый человек не может вместить в свою память все достижения естествознания современные. Или, скажем, все факты, которые накоплены биологической наукой. Но при этом эволюционной биологии так не повезло, что почему-то в обществе считается, что судить об эволюции может любой.

Александр Костинский: Особенно те, кто ничего не понимает.

Александр Марков: Почему-то про какие-то тонкости физики, квантовой механики остерегаются высказывать веские взгляды, а про эволюцию почему-то каждый дилетант считает вправе высказывать свои суждения.

Александр Костинский: Потому что обезьяну по телевизору увидел и не хочет быть на нее похожей и считает, что он сильно от нее отличается.

Александр Марков: Американские психологи из Йельского университета недавно опубликовали ряд исследований, посвященных как раз этой идее, почему такое неприятие эволюционных представлений в обществе. Потому что они, эти эволюционные представления противоречат некоторым врожденным склонностям психики человеческой. Проводились тестирования детей, речь идет о маленьких детях, два, три, четыре года. Показано достаточно строгими научными методами, что детям свойственно приписывать всем объектам окружающего мира какую-то цель и что их кто-то создал. Если ребенка спрашивать, откуда взялись тучки, камни, червячки, то обычно первое, что приходит в голову ребенку – это идея о том, что кто-то это сделал зачем-то. Это явление назвали неупорядочной телеологией. Она свойственна людям. Так же ребенок в возрасте одного года, когда еще говорить не умеет, он уже имеет определенное представление об окружающем мире. Например, ребенок знает, что предметы без поддержки падают вниз. И вероятно, эта особенность детского миропонимания мешает воспринять идею о шарообразности земли. То есть дети до определенного возраста с трудом верят, что земля круглая, потому что они не могут понять, почему же люди, которые на нижней стороне, почему они не падают вниз. Поэтому, по крайней мере, в Америке полностью дети усваивают эту концепцию о круглой земле только в возрасте 8-9 лет, а до этого в нее вносятся всякие искажения. Кроме того, конечно, большую роль играет то, что именно биология из всех наук больше всего входит в противоречие с религией, по крайней мере.

И вероятно, эта особенность детского миропонимания мешает воспринять идею о шарообразности земли. То есть дети до определенного возраста с трудом верят, что земля круглая, потому что они не могут понять, почему же люди, которые на нижней стороне, почему они не падают вниз. Поэтому, по крайней мере, в Америке полностью дети усваивают эту концепцию о круглой земле только в возрасте 8-9 лет, а до этого в нее вносятся всякие искажения. Кроме того, конечно, большую роль играет то, что именно биология из всех наук больше всего входит в противоречие с религией, по крайней мере.

Александр Костинский: С примитивным толкованием религии, с таким буквалистским толкованием.

Александр Марков: Казалось бы, компромисс между наукой и религией может быть найден. Собственно, он был предложен еще в 19 веке современником Дарвина и соавтором Дарвина по теории эволюции на основе отбора Альфредом Уоллесом, который тоже практически в то же время придумал естественный отбор и опубликовал об этом статью одновременно с Дравиным. Так вот, Альфред Уоллес был убежден в том, что материальная сторона человека возникла естественным путем в ходе эволюции, но вот духовная сущность человека, его разум, эмоции, память, чувства — вот это все имеет другую природу. То есть существовало естественным образом эволюционно возникшее животное, в которое Бог вдохнул душу и создал по образу своему в том смысле, что не тело, но дух. И до недавнего времени, до последних нескольких десятилетий в принципе это могло бы устроить всех, и ученых-биологов, и верующих людей. Потому что научными методами мало что можно было выяснить о природе человеческого мышления, психики, о высших психических функциях человека. Но в последние десятилетия стали быстро развиваться нейробиология, наука о мозге, появились новые методы, позволяющие следить за работой чуть ли не отдельных нейронов, томографии разные. Человек сидит, о чем-то думает или его просят о чем-то подумать, а ученые смотрят, какие в мозгу нейроны работают при этом. Потом сравнительная этология, изучение поведения животных.

Так вот, Альфред Уоллес был убежден в том, что материальная сторона человека возникла естественным путем в ходе эволюции, но вот духовная сущность человека, его разум, эмоции, память, чувства — вот это все имеет другую природу. То есть существовало естественным образом эволюционно возникшее животное, в которое Бог вдохнул душу и создал по образу своему в том смысле, что не тело, но дух. И до недавнего времени, до последних нескольких десятилетий в принципе это могло бы устроить всех, и ученых-биологов, и верующих людей. Потому что научными методами мало что можно было выяснить о природе человеческого мышления, психики, о высших психических функциях человека. Но в последние десятилетия стали быстро развиваться нейробиология, наука о мозге, появились новые методы, позволяющие следить за работой чуть ли не отдельных нейронов, томографии разные. Человек сидит, о чем-то думает или его просят о чем-то подумать, а ученые смотрят, какие в мозгу нейроны работают при этом. Потом сравнительная этология, изучение поведения животных.

Александр Костинский: Просто наблюдение за шимпанзе, которые, оказалось, умеют очень много из того, что умеют люди. И даже птицы, оказывается, очень умные.

Александр Марков: И орудия труда делают. Получается, что ученые очень быстро в течение последних десятилетий стали проникать в самое святое, что есть в человеке. Такие вещи как эмоции, память, фактически их материальная природа уже достаточно хорошо известна, и мы сейчас вполне определенно можем сказать, что такое память и как она работает, какие там молекулы участвуют, какие гены и какие изменения происходят в нервных клетках.

Александр Костинский: Краткосрочная память, долгосрочная.

Александр Марков: За это ноблевку дали, несколько даже Нобелевских премий, как формируется условный рефлекс. Оказалось, что для формирования памяти на самом деле достаточно простейшей системы из трех нервных клеток. Три нервные клетки, определенным образом соединенные друг с другом, уже способны выработать память и кратковременную, и долговременную. И в связи с этими последними открытиями старый конфликт разгорается с новой силой. Вот все-таки для большинства верующих людей очень трудно принять, что человеческий разум, то, что всегда считали областью духовного, что это все тоже имеет материальную природу и совершенно явственные эволюционные корни, то есть животные корни. На этом уже стали играть политики. Сейчас некоторые из кандидатов в президенты США строят свои предвыборные кампании на том, что они выступают против эволюции. Подобные высказывания сейчас приводят к тому, что этот конфликт разгорается. В одном из последних номеров журнала Nature , один из самых, может быть самых уважаемых, прямо начинается номер журнала с редакционной статьи, которая в свою очередь начинается со слов, что при всем уважении к чувствам верующих идея о том, что человек создан по образу и подобию божьему, может быть уверенно отброшена.

Три нервные клетки, определенным образом соединенные друг с другом, уже способны выработать память и кратковременную, и долговременную. И в связи с этими последними открытиями старый конфликт разгорается с новой силой. Вот все-таки для большинства верующих людей очень трудно принять, что человеческий разум, то, что всегда считали областью духовного, что это все тоже имеет материальную природу и совершенно явственные эволюционные корни, то есть животные корни. На этом уже стали играть политики. Сейчас некоторые из кандидатов в президенты США строят свои предвыборные кампании на том, что они выступают против эволюции. Подобные высказывания сейчас приводят к тому, что этот конфликт разгорается. В одном из последних номеров журнала Nature , один из самых, может быть самых уважаемых, прямо начинается номер журнала с редакционной статьи, которая в свою очередь начинается со слов, что при всем уважении к чувствам верующих идея о том, что человек создан по образу и подобию божьему, может быть уверенно отброшена. И дальше редакция аргументирует это достижениями современной нейробиологии. Память расшифровали, эмоции расшифровали, нашли даже отдел мозга, отвечающий за совесть, как это ни странно, и сочувствие. Есть такой маленький отдел прифронтальной коры, если он поражен, то человек остается полностью разумный, нормальный, адекватный, но у него полностью пропадает способность сопереживать другим людям и способность испытывать чувство вины. В этой редакционной статье журнала Nature написано так: можем ли мы представить себе, что существо, сотворившее Вселенную, обладает таким же как у нас мышлением, то есть опутанным такими же системами эмоциональной регуляции поведения, такими же системами восприятия и обработки сенсорной информации. Это кажется крайне маловероятным, чтобы существо с таким мышлением могло сотворить Вселенную. Такое мышление очень хорошо подходит для двуногой обезьяны, которая приспособилась к жизни в тесно сплоченных маленьких коллективах в условиях африканской саванны. Наше мышление — это некая адаптация, возникшая в ходе эволюции, для решения определенных задач.

И дальше редакция аргументирует это достижениями современной нейробиологии. Память расшифровали, эмоции расшифровали, нашли даже отдел мозга, отвечающий за совесть, как это ни странно, и сочувствие. Есть такой маленький отдел прифронтальной коры, если он поражен, то человек остается полностью разумный, нормальный, адекватный, но у него полностью пропадает способность сопереживать другим людям и способность испытывать чувство вины. В этой редакционной статье журнала Nature написано так: можем ли мы представить себе, что существо, сотворившее Вселенную, обладает таким же как у нас мышлением, то есть опутанным такими же системами эмоциональной регуляции поведения, такими же системами восприятия и обработки сенсорной информации. Это кажется крайне маловероятным, чтобы существо с таким мышлением могло сотворить Вселенную. Такое мышление очень хорошо подходит для двуногой обезьяны, которая приспособилась к жизни в тесно сплоченных маленьких коллективах в условиях африканской саванны. Наше мышление — это некая адаптация, возникшая в ходе эволюции, для решения определенных задач. Наше мышление ориентировано на постановку цели и поиск путей ее достижения.

Наше мышление ориентировано на постановку цели и поиск путей ее достижения.

Второе, что для высших приматов и для наших предков, в том числе для нас сегодняшних самые главные задачи всегда были и остаются связанными с отношениями с себе подобными, социальные задачи. Для приматов это жизненно важные задачи, связанные с собственным статусом в социальной лестнице. В конечном счете от этого зависит, сколько ты оставишь потомков. Если ты вожак, ты оставишь много потомков, твои гены распространятся. Если ты последний, у тебя вообще не будет детей, твои гены пропадут. Чтобы повысить свой статус в иерархии, обезьяны проявляют чудеса изобретательности, не говоря уже о людях. Чтобы добиться успеха в сложном конкурентном коллективе, нужно уметь просчитывать реакцию соплеменников, нужно понимать их мотивацию. И по-видимому, это было самое простое решение, и так оно и получилось — у нас развилась эта способность на основе рефлексии, то есть на основе суждения о других по себе. Мы начали осознавать, как мы сами думаем и почему мы поступаем так или иначе, и ставя себя на место другого человека, научились таким образом предсказывать его поступки.

Александр Костинский: В Nature напечатали такую статью. Что у нас на этом этапе борьбы эволюционистов и креационистов?

Александр Марков: Ситуация, которая сейчас наблюдается, очень хорошо ее охарактеризовал известный наш филолог-лингвист Зализняк. И он в своем выступлении сказал: к сожалению, сегодня выходят из моды две старые банальные истины. Первая, что истина существует и целью науки ее является поиск. И второе, что в любом нормальном случае мнение профессионала, эксперта по данному вопросу весит больше, чем мнение дилетанта. Вот эти положения сейчас выходят из моды и их заменяют два другие положения, которые сейчас всем гораздо больше нравятся. Первое, что истины нет, есть только множество мнений. И второе, что ничье мнение не весит больше, чем мнение кого-то другого. Поэтому получается, что девочка считает, что Дарвин неправ, и хороший тон состоит в том, чтобы подавать этот факт как серьезный вызов биологической науке.

Почему люди верят в конспирологию и теории заговора

Билл Гейтс, вакцины, наночипы, вышки 5G и их «связь» с COVID-19. Объясняем, что (или кто?) заставляет людей верить в самые нелепые теории заговора, и почему каждый из нас немножко конспиролог

Аудиоверсия материала:

Ваш браузер не поддерживает аудиоплеер.

Теперь материалы РБК Трендов можно не только читать, но и слушать. Ищите и подписывайтесь на подкаст «Звучит как тренд» в Apple Podcasts, «Яндекс.Музыке», Castbox или на другой платформе, где вы слушаете подкасты.

Видео: лекция психолога Владимира Спиридонова о конспирологии

Теории заговора в СМИ

В начале мая 2020 года Никита Михалков, как обычно, появился в эфире «России 24». На канале выходит его авторская программа «Бесогон ТВ». Голос режиссера звучал тревожно. Как удалось узнать Михалкову, миллиардер Билл Гейтс под видом вакцин от коронавируса намерен вживить людям некие наночипы, чтобы управлять человечеством. А технология для этого грандиозного плана патентуется под номером 666, числом Антихриста. Налицо заговор. Похожий сюжет показали и на Первом канале, в эфире «Человек и Закон». Тоже Билл Гейтс, который стоит за пандемией коронавируса и готовит мир к массовой чипизации.

А технология для этого грандиозного плана патентуется под номером 666, числом Антихриста. Налицо заговор. Похожий сюжет показали и на Первом канале, в эфире «Человек и Закон». Тоже Билл Гейтс, который стоит за пандемией коронавируса и готовит мир к массовой чипизации.

Параллельно нашелся еще один «источник» коронавируса — вышки 5G, которые загадочным образом облучают людей. Эта теория — уже детище интернета, а не телевидения. Ее, например, транслировала у себя в инстаграме с 7 млн подписчиков ведущая и бывшая участница «Дом-2» Виктория Боня.

Темы заговоров в российских СМИ за последнее десятилетие стало в несколько раз больше.

Популярные теории заговора в российских СМИ. Исследование «Медиалогии» и «Ведомостей», 2018 год

Россиянам активно рассказывают про заговор историков против России, тайное мировое правительство и масонов, опасность ГМО и прививок, про то, что ВИЧ и СПИДа не существует, про плоскую Землю и что американцы не были на Луне. Теперь к этому добавились Билл Гейтс, вышки 5G и коронавирус.

Теперь к этому добавились Билл Гейтс, вышки 5G и коронавирус.

В США конспирология тоже цветет пышным цветом. Разве что меньше людей верят в «лунный заговор» — как-никак предмет национальной гордости. В остальном истории похожи: прививки и ВИЧ — заговор фармкомпаний, глобальное потепление — заговор климатологов, Кеннеди убили спецслужбы, они же устроили теракт 11 сентября и массовые убийства в школах.

История про Билла Гейтса и чипирование под видом вакцин от COVID-19 в США тоже неплохо разошлась — согласно последним опросам, в нее верят 44% членов Республиканской партии.

Схема теорий заговора, связывающая воедино вышки 5G, вакцинацию, пандемию «испанки», Третий Рейх, Уотергейтский скандал, изобретение радио и даже твит президента Дональда Трампа с загадочным словом covfefe

Термин «конспирология» означает то же, что и «теория заговора», только звучит более научно. Правда, конспирологами обладатели такой картины мира себя предпочитают не называть. Да и про заговоры говорят редко. Сейчас в моде слово «скептик».

Да и про заговоры говорят редко. Сейчас в моде слово «скептик».

Проблема в том, что у таких взглядов — порой наивных, порой странных, а порой диких — часто есть последствия. Одни люди думают, что вышки 5G реально распространяют коронавирус, и идут их сжигать. Другие отказываются прививать детей, причем настолько массово, что ВОЗ впервые включила это в список угроз здоровью человечества. С появлением вакцины от COVID-19 это может стать еще большей проблемой.

Серая зона между фактами и теорией заговора

Напрасно думать, что конспирология — это про каких-то других, не самых умных людей и точно не про вас и ваше окружение. Опрос ВЦИОМа от 2018 года показал: в тайное «мировое правительство» верит 67% россиян (в 2014 году их было 45%), из них 68% — с высшим образованием.

Теории заговора — это не одна цельная история, в которую можно либо верить, либо не верить. Скорее это множество интерпретаций отдельных фактов, каждая из которых может занимать любое место на шкале от явного абсурда до научных данных. Кто-то может считать невероятным порабощение человечества инопланетянами, но выступать против вакцинации — или наоборот.

Кто-то может считать невероятным порабощение человечества инопланетянами, но выступать против вакцинации — или наоборот.

Между научными фактами и явной теорией заговора существует большая серая зона, внутри которой для каждого из нас найдется вполне логичное объяснение мира, которое кому-то другому покажется конспирологическим.

На нашу картину мира влияют довольно древние настройки мозга и психики:

Когда они начинают сбоить, например, на фоне стресса из-за внешних обстоятельств, мышление рискует стать более конспирологичным. Разберем, как это происходит.

Детектор намерений

Взгляните на видео:

Эксперимент Хайдера и Зиммель

Трудно не заметить здесь историю. Все потому, что мозг автоматически видит не просто геометрические фигуры, а персонажей и их намерения. Роб Бразертон, автор книги «Недоверчивые умы: чем нас привлекают теории заговора», назвал это когнитивное искажение детектором намерений.

Большинство из нас четко видит, что большой треугольник — явный абьюзер. В оригинальном исследовании, которое проводили в 1940-х годах, только один испытуемый описал увиденное в чисто геометрических терминах. Остальные говорили о людях, о персонажах.

В оригинальном исследовании, которое проводили в 1940-х годах, только один испытуемый описал увиденное в чисто геометрических терминах. Остальные говорили о людях, о персонажах.

В 2017 году с этой же анимацией провели другое исследование — люди, которые высоко оценивали способность фигурок к осознанным действиям, также были более склонны воспринимать мир как полный мотивов, намерений и верить в теории заговора.

Исследование самого Роба Бразертона двумя годами ранее было похожим. Испытуемым читали предложения, например, «Она наступила собаке на хвост», «Он спалил дом», «Она лопнула шарик». Предложения можно было понять двояко, в зависимости от намерения — наступила собаке на хвост специально или случайно, не заметив. И снова чем больше люди видели в этих действиях намерения, тем больше они верили в теории заговора.

Страх неопределенности

Мозг сразу схватывает суть происходящего. Первое, мгновенное впечатление от сцены формируется менее чем за один удар сердца и включает автоматические выводы о мыслях, чувствах и намерениях объектов. Мы запрограммированы воспринимать движущиеся треугольники как соперников, хотя и понимаем, что это всего лишь фигуры на экране.

Мы запрограммированы воспринимать движущиеся треугольники как соперников, хотя и понимаем, что это всего лишь фигуры на экране.

Колин Эллард, когнитивный нейробиолог и автор книги «Среда обитания» объясняет это эволюционным отбором. Информации вокруг слишком много, чтобы детально анализировать все элементы среднестатистической сцены. Мозг же, по сравнению с компьютером, обрабатывает данные очень медленно. За миллионы лет пришлось научиться предугадывать, что означает та или иная сцена, исходя из предыдущего опыта. Незнание вело к гибели.

Неопределенность вызывает у нас чувство дискомфорта.

Все потому, что в эволюционном прошлом определенность означала жизнь, а неопределенность — смерть. Мозг и поведение заточены на то, чтобы в любых обстоятельствах свести неопределенность к минимуму, сделать мир понятным. Об этом пишет нейробиолог Бо Лотто в книге «Преломление. Наука видеть иначе». На самом базовом уровне мозг распознает линии, фигуры, силуэты и лица, на самом высоком — ищет смыслы и создает истории.

Генератор историй

Нарратив — это набор историй, который помогает справиться с неизвестностью и сложностью мира. Из таких нарративов складывается наша картина мира. Долгое время источником нарративов были мифы и религиозные тексты. Позже к ним присоединилась светская культура: литература, искусство, кино. Одни и те же нарративы можно найти в библейских историях и в фильмах про супергероев. Эволюционно задача нарративов — не описать мир с научной точностью, а объяснить, что делать, чтобы избежать угроз и выжить.

Если факты противоречат нашей картине мира, то тем хуже для фактов.

Такие особенности мышления как распознавание закономерностей и поиск историй и делают нас восприимчивыми к теориям заговора. Рэйчел Рунелс, исследовательница теорий заговора, сформулировала это так: «Паттерны вместо шума. Нарративы вместо фактов».

Другая важная функция нарративов — они объединяют. Людей притягивают истории. Мы любим их слушать, мы любим их рассказывать. Более того, когда люди слушают или смотрят одну и ту же историю, их мозговая активность синхронизируется. На историях построена культура, вокруг них возникают ценности. Истории помогают нам учиться и определяют наши решения.

Мы любим их слушать, мы любим их рассказывать. Более того, когда люди слушают или смотрят одну и ту же историю, их мозговая активность синхронизируется. На историях построена культура, вокруг них возникают ценности. Истории помогают нам учиться и определяют наши решения.

У людей есть потребности в осмыслении происходящего и в других людях. По словам Рунелс, людей объединяют значимые вопросы, такие как: «Почему я страдаю?». На этот вопрос можно ответить так: «Я страдаю, потому что мы все страдаем». Или так: «Причина моих страданий — я сам». Теории заговора предлагают другой нарратив: «Причина моих страданий — Они».

Недоверие к чужакам

«Они» означает «чужие». Этот нарратив хорошо резонирует с еще одним нашим древним страхом — вторжения, угрозы со стороны других. В социальной психологии есть гипотеза, что у нас сформировался специальный адаптивный механизм — «детектор опасных коалиций».

Во времена охотников-собирателей враждебные коалиции были частым явлением и представляли вполне реальную угрозу для выживания. Поэтому относиться с подозрением к чужакам или более сильным группам — вполне понятная стратегия. Наши предки научились улавливать социальные сигналы о потенциально опасных коалициях. Эту особенность человеческой психики и активируют теории заговора.

Поэтому относиться с подозрением к чужакам или более сильным группам — вполне понятная стратегия. Наши предки научились улавливать социальные сигналы о потенциально опасных коалициях. Эту особенность человеческой психики и активируют теории заговора.

Одни боятся вторжения иммигрантов, другие — вторжения рептилоидов, третьи — вторжения наночипов Microsoft под видом вакцин. Этот же страх перед другими лежит в основе вечной темы еврейского заговора: «Сионистское оккупационное правительство», «Протоколы Сионских мудрецов» и средневековые байки о евреях, которые едят христианских младенцев.

Конспирологическое мышление в нестабильном мире

Теории заговора много говорят нам о тех, кто их транслирует. Не меньше они говорят и о нас самих — во что мы верим, в чем сомневаемся и чего боимся. Та же конспирология вокруг коронавируса не исключение. Здесь и слишком сложный глобальный мир, который трудно понять, и новые технологии, вызывающие тревогу, и, пожалуй, наш самый древний страх — болезни и смерти.

Как показало недавнее исследование, уровень тревоги и стресса у конкретного человека хорошо предсказывает его веру в теории заговора. Антипрививочники, согласно другому исследованию, больше беспокоятся о последствиях катастроф и болезней и склонны преувеличивать их масштаб. Люди в целом склонны думать, что у масштабного и громкого события должна быть масштабная причина. Роб Бразертон назвал это когнитивное искажение пропорциональностью.

Пандемия изменила привычный уклад жизни огромного числа людей: от бытовых привычек до финансовой стабильности, не говоря уже о рисках заразиться и умереть. И не каждый готов смириться с тем, что причина — это летучая мышь с китайского рынка и цепочка случайных событий. Ведь это значит, что мир слишком непредсказуем.

Теории заговора предлагают альтернативное объяснение. Например, такое, как у Никиты Михалкова: пандемия как спецоперация Билла Гейтса по чипированию населения планеты. По словам Ильи Яблокова, автора книги «Русская культура заговора», конспирологические теории «одновременно достаточно невероятны, чтобы объяснить всю нетипичность происходящего, и соответствуют картине мира людей, которые в них верят».

Никита Михалков отвечает критикам

Конспирологические теории не просто соответствуют картине мира человека. Они органичны тому, как устроено человеческое мышление.

Субъект с конкретными намерениями и планами — организатор эпидемии — нам понятнее, чем череда не связанных друг с другом событий. Желательно, чтобы намерения были недобрыми — угрозу мы эволюционно распознаем гораздо лучше. Сам субъект должен быть «чужим», из другого лагеря. Классический кандидат — элита. Сильные «Они» — власть, корпорации — против слабых «нас». Лучше даже мировая, заокеанская элита. Наконец, «врага» надо знать в лицо, поэтому нужна персона. Билл Гейтс — как раз такой кандидат.

Конспирологический нарратив приводит в движение древние механизмы человеческой психики — распознавать намерения, избегать неопределенности, мыслить историями и с подозрением относиться к чужакам.

Чем люди более уязвимы психологически, социально и финансово, тем более привлекательной им покажется теория заговора.

Конспирологическое мышление связывают также с ощущением беспомощности. Команда ученых изучала, как люди воспринимают оптические иллюзии, суеверия, работу финансовых рынков и теории заговора. Чем меньше контроля над обстоятельствами ощущал человек, тем более вероятно он видел закономерности там, где их нет.

Политолог и автор книги «Теории заговора и люди, которые в них верят» Джозеф Усински сформулировал тезис так: «Теории заговора — удел проигравших».

Проигравшими Усински называет людей, которые:

-

не в силах влиять на обстоятельства своей жизни;

-

принадлежат к маргинализованной социальной группе;

-

не имеют полномочий и исключены из институтов власти.

Теории заговора дают ощущение безопасности и контроля над нестабильным и сложным миром.

Можно ли переубедить адепта теории заговора?

Человек, ставший адептом теории заговора, будет отстаивать ее до последнего. Тем сильнее, чем больше она затрагивает вопросы политики и устройства общества (большинство теорий заговора как раз такие). Дело в том, что включается еще один психологический механизм — смену политических убеждений мозг воспринимает как угрозу.

Как это происходит, описали в статье в Nature нейробиологи Джонас Каплан, Сара Гимбел и Сэм Харрис. Они положили в фМРТ-сканер 40 людей либеральных убеждений и озвучивали тезисы, которые противоречили их взглядам. С неполитическими утверждениями — например, что Эйнштейн не великий физик, а сон не так важен для отдыха — испытуемые готовы были согласиться. Политические темы — однополые браки, смертная казнь, иммиграция, владение оружием, терроризм, аборты — вызвали заметно больше сопротивления.

Самое интересное, что политические темы активировали совсем другие зоны мозга. У наиболее упрямых испытуемых были активны более древние подкорковые структуры: миндалевидное тело, отвечающее за реакции страха, и островковая доля, отвечающая за процессинг эмоций. Активна была и дефолт-система мозга — нейронная сеть, которая создает нарративы о мире, об отношениях с другими людьми и о самих себе.

У наиболее упрямых испытуемых были активны более древние подкорковые структуры: миндалевидное тело, отвечающее за реакции страха, и островковая доля, отвечающая за процессинг эмоций. Активна была и дефолт-система мозга — нейронная сеть, которая создает нарративы о мире, об отношениях с другими людьми и о самих себе.

Все это актуально и для конспирологического мышления, вся суть которого — помочь справиться со страхом неопределенности и сложности мира. Поэтому наивно думать, что сторонника теории заговора можно переубедить, просто логично изложив аргументы.

Рэйчел Рунелс справедливо отмечает, что разубеждение сторонников теорий заговора больше похоже на процесс обращения в другую веру. Здесь важны не столько факты и объяснения, сколько внутреннее, практически религиозное желание самого человека принять другую картину мира.

Реальные заговоры рано или поздно разоблачают. Теорию заговора доказать или опровергнуть невозможно, в нее можно только верить. Любые доказательства можно либо обернуть в свою пользу, либо просто проигнорировать.

Любые доказательства можно либо обернуть в свою пользу, либо просто проигнорировать.

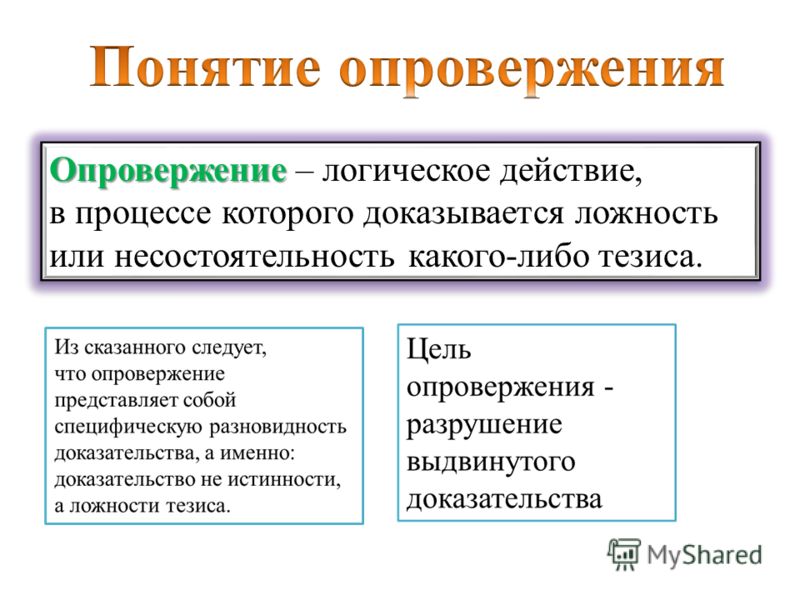

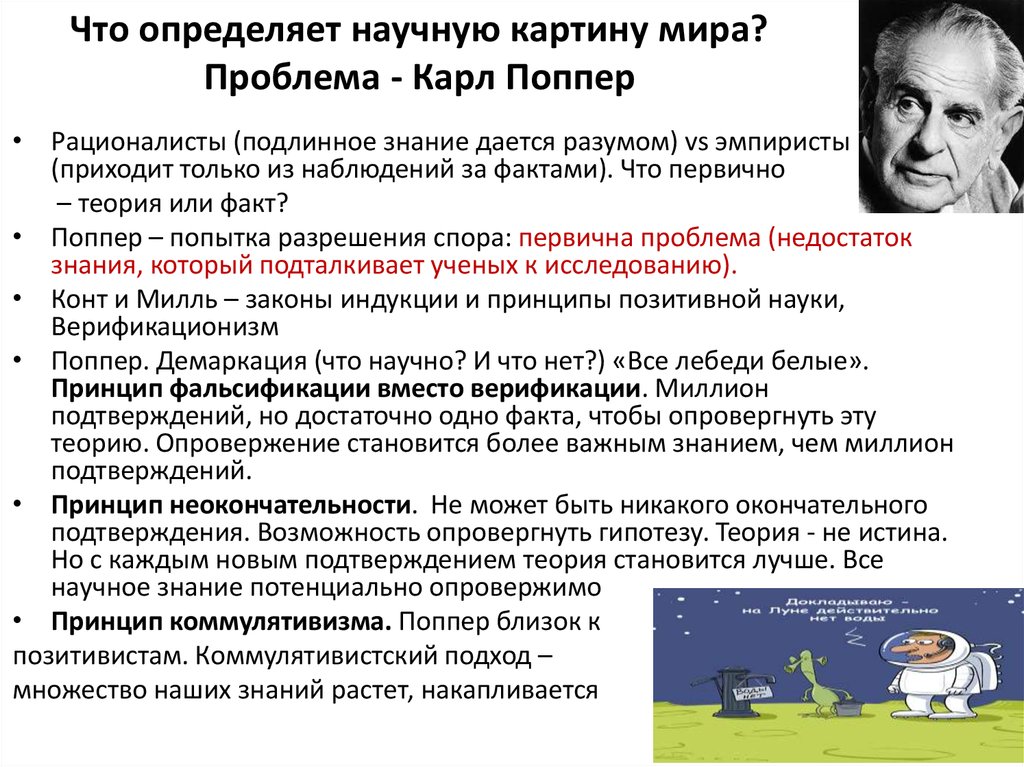

Карл Поппер: подтверждение и опровержение

Карл Поппер: подтверждение и опровержение

Подтверждение и опровержение теорий: Карл Поппер о науке

Логические предпосылки теории Поппера

Поппер об опровержении и подтверждении теории

Карл Поппер (1902–1994) был ведущим теоретиком происхождения научной мысли и ее разграничения с ненаучной мыслью в своей родной Австрии, прежде чем он был вынужден покинуть страну из-за прихода к власти нацистов. После Второй мировой войны он сначала отправился преподавать и проводить исследования в Новой Зеландии, а затем стал профессором философии в Лондонской школе экономики. Его теория науки в значительной степени основывалась на следующей идее: научная теория является научной, потому что встречала попытки ее опровергнуть. Опровержимость является ключом к понятию научности.

Логическая подоплека теории Поппера

Чтобы полностью понять точку зрения Поппера, необходимы некоторые основы того, что известно как сентенциальная логика. Нас особенно интересует в этом контексте логика импликации — утверждения, включающие «если» и «тогда». Требуются некоторые предварительные определения терминологии:

Нас особенно интересует в этом контексте логика импликации — утверждения, включающие «если» и «тогда». Требуются некоторые предварительные определения терминологии:

- Утверждение формы «Если А, то В» называется «импликацией» или «условным».

- А, следующее за «если», называется «антецедентом».

- B, который следует за «тогда», называется «следствием».

Утверждения, некоторые из которых являются последствиями, могут быть объединены в аргументы:

- «Аргумент» представляет собой ряд утверждений, последнее из которых является «заключением»; остальные называются «помещениями».

- Аргумент, который имеет только две посылки (и, конечно, один и только один вывод), называется «силлогизмом».

- Аргумент (или силлогизм) действителен, когда он соответствует «правильному рассуждению»: посылки не могут быть истинными, а заключение ложным.

Теперь мы должны определить среди силлогизмов, содержащих «Если А, то В» в качестве первой (или основной посылки), те, которые верны, и те, которые неверны. Затем это приведет к обсуждению того, как Поппер применяет логику к своей теории науки.

Затем это приведет к обсуждению того, как Поппер применяет логику к своей теории науки.

Интуитивно, то есть с точки зрения здравого смысла, верен следующий тип силлогизма:

Если я буду усердно учиться, то добьюсь успеха

я усердно учусь

Значит, у меня получится

Логическая форма этого аргумента:

Если А, то Б

А

Следовательно, Б

Этот тип аргумента обычно упоминается по его латинскому названию «modus ponens» (или способ утверждения) или по его английскому имени «подтверждение антецедента» — поскольку, как вы видите, вторая посылка утверждает антецедент.

Точно так же мы все должны согласиться с тем, что следующий силлогизм верен:

Если я буду усердно учиться, то добьюсь успеха

у меня не получилось

Поэтому я не учился усердно.

Логическая форма этого аргумента:

Если А, то Б

не-А

Следовательно, не-B

Этот тип аргумента обычно упоминается по его латинскому названию «modus tollens» (способ отрицания) или по его английскому имени «отрицание следствия» — поскольку, как вы можете видеть, вторая посылка отрицает следствие.

Эти аргументы верны, потому что у нас не может быть ситуации, когда посылки верны, но (и одновременно) заключение ложно.

Но есть силлогизмы с импликацией в качестве основной посылки, которые недействительны. Рассмотреть возможность:

Если я буду много работать, то стану богатым

я богат

Поэтому я много работаю.

Проблема здесь в том, что, если две посылки верны, возможно, что вывод может быть ложным. Возможно, я вообще не работаю, а унаследовал свои деньги от богатого родственника.

Логическая форма этого аргумента:

Если А, то В

Б

Следовательно, А

Этот тип аргумента является недействительным и называется «ошибкой утверждения следствия» — поскольку, как вы можете видеть, вторая посылка утверждает следствие. Это «имитирует» действительную форму аргумента modus tollens, но обратите внимание на существенную разницу: modus ponens подтверждает антецедент, тогда как недействительная форма подтверждает следствие.

Вторая недопустимая форма аргумента выглядит следующим образом:

Если А, то В

не-А

Следовательно, не-B

Пример этого в словах:

Если я выиграю в лотерею, то буду счастлив

Я не выиграл в лотерею

Поэтому я недоволен.

Опять же, проблема в том, что я действительно могу быть счастлив, но по причинам, отличным от выигрыша в лотерею; например, я, возможно, не выиграл в лотерею, но все равно счастлив, потому что хорошо учился.

Этот тип аргумента недействителен и называется «ошибкой отрицания антецедента» — поскольку, как вы видите, вторая посылка отрицает антецедент. Это «имитирует» допустимую форму аргумента modus tollens, но обратите внимание на существенную разницу: modus tollens denis является следствием, тогда как недопустимая форма отрицает антецедент.

Теперь у нас есть следующая таблица допустимых и недопустимых форм:

Модус Поненс Если А, то В (большая посылка) | Подтверждение следствия Если А, то В |

Модус Толленс Если А, то В | Отрицание прошлого Если А, то В |

Теперь мы можем продолжить и посмотреть, как Поппер использует эти логические выводы для обоснования своей теории науки.

Поппер об опровержении и подтверждении

Обычно мы предполагаем, что научная теория «истинна», потому что она «доказана» экспериментально. Поппер сделал центральным элементом своей теории критику логической ошибки в этом аргументе: если теория А предсказывает явление р, а явление р наблюдается экспериментально, это не «доказывает», что А истинно. Формально рассуждение выглядит следующим образом:

Если А, то р;

р;

Поэтому А.

Это ошибочное рассуждение, поскольку р может возникнуть по причинам, отличным от А. Однако Поппер указал, что следующее рассуждение является верным:

Если А, то р;

не-р;

Следовательно, не-А.

Другими словами, теория может быть опровергнута отрицательным примером ее предсказаний, но не может быть доказана положительным. В этом последнем случае теорию можно только «подтвердить» (и чем чаще предсказания верны и чем более они удивительны, тем больше подтверждается теория, даже если она никогда не может быть полностью доказана).

Следовательно, Поппер заключил:

- Мы всегда можем опровергнуть теорию, но

- В лучшем случае мы можем подтвердить, но никогда не доказать теорию

По мнению Поппера, ученый проверяет свою теорию, подвергая ее попыткам опровергнуть. Если теория выдерживает испытание — не опровергается — ее можно временно принять; тем более, что тест сложный. Но научная теория никогда не бывает полностью доказана — могут быть доказаны только математические, а не научные утверждения, и даже они зависят от системы аксиом, на которой они основаны.

Когда научная теория опровергается, пора ее заменить. Цикл предварительного принятия и возможного опровержения способствует развитию теории.

Опровержение теории | Платоновский Теэтет

Фильтр поиска панели навигации

Oxford AcademicТеэтет ПлатонаДревняя философияЭпистемологияКнигиЖурналы

Термин поиска мобильного микросайта

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации

Oxford AcademicТеэтет ПлатонаДревняя философияЭпистемологияКнигиЖурналы

Термин поиска на микросайте

Расширенный поиск

Иконка Цитировать

ЦитироватьРазрешения

Делиться

- Твиттер

- Подробнее

Процитируйте

Босток, Дэвид,

«Опровержение теории»

,

Теэтет Платона

(

Oxford,

1991;

online edn,

Oxford Academic

, 3 Oct. 2011

2011

), https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198239307.003.0003,

по состоянию на 2 января 2023 г.

Выберите формат

Выберите format.ris (Mendeley, Papers, Zotero).enw (EndNote).bibtex (BibTex).txt (Medlars, RefWorks)

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации

Oxford AcademicТеэтет ПлатонаДревняя философияЭпистемологияКнигиЖурналы

Термин поиска мобильного микросайта

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации

Oxford AcademicТеэтет ПлатонаДревняя философияЭпистемологияКнигиЖурналы

Термин поиска на микросайте

Advanced Search

Abstract

Родив первого ребенка Теэтета, Сократ теперь приступает к его проверке и фактически выдвигает три отдельных возражения. В первом он опровергает общее утверждение Протагора о том, что «человек есть мера всех вещей», но — как он сам поясняет — это опровержение не затрагивает сердцевины нашей теории. Во втором он опровергает утверждение Гераклита о том, что все постоянно меняется, но не совсем очевидно, какое влияние на нашу теорию должно оказать это опровержение, и этот вопрос следует рассмотреть. В третьем он обращается прямо к утверждению Теэтета о том, что восприятие есть знание, и предлагает его опровержение, которое почти не зависит от деталей теории, разработанной для его обоснования. В этой главе утверждается, что утверждение Платона состоит в том, что восприятие никогда не достигает истины, и поэтому его нельзя назвать знанием любого рода. Его основанием для этого утверждения является то, что восприятие вообще не может дать понятий, необходимых для формулирования какого-либо суждения.

В первом он опровергает общее утверждение Протагора о том, что «человек есть мера всех вещей», но — как он сам поясняет — это опровержение не затрагивает сердцевины нашей теории. Во втором он опровергает утверждение Гераклита о том, что все постоянно меняется, но не совсем очевидно, какое влияние на нашу теорию должно оказать это опровержение, и этот вопрос следует рассмотреть. В третьем он обращается прямо к утверждению Теэтета о том, что восприятие есть знание, и предлагает его опровержение, которое почти не зависит от деталей теории, разработанной для его обоснования. В этой главе утверждается, что утверждение Платона состоит в том, что восприятие никогда не достигает истины, и поэтому его нельзя назвать знанием любого рода. Его основанием для этого утверждения является то, что восприятие вообще не может дать понятий, необходимых для формулирования какого-либо суждения.

Ключевые слова:

Сократ, Теэтет, Протагор, Гераклит, Фэтет, восприятие, общие вещи

Предмет

ЭпистемологияДревняя философия

В настоящее время у вас нет доступа к этой главе.

Войти

Получить помощь с доступом

Получить помощь с доступом

Доступ для учреждений

Доступ к контенту в Oxford Academic часто предоставляется посредством институциональных подписок и покупок. Если вы являетесь членом учреждения с активной учетной записью, вы можете получить доступ к контенту одним из следующих способов:

Доступ на основе IP

Как правило, доступ предоставляется через институциональную сеть к диапазону IP-адресов. Эта аутентификация происходит автоматически, и невозможно выйти из учетной записи с IP-аутентификацией.

Войдите через свое учреждение

Выберите этот вариант, чтобы получить удаленный доступ за пределами вашего учреждения. Технология Shibboleth/Open Athens используется для обеспечения единого входа между веб-сайтом вашего учебного заведения и Oxford Academic.

- Нажмите Войти через свое учреждение.

- Выберите свое учреждение из предоставленного списка, после чего вы перейдете на веб-сайт вашего учреждения для входа.

- Находясь на сайте учреждения, используйте учетные данные, предоставленные вашим учреждением. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

- После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если вашего учреждения нет в списке или вы не можете войти на веб-сайт своего учреждения, обратитесь к своему библиотекарю или администратору.

Войти с помощью читательского билета

Введите номер своего читательского билета, чтобы войти в систему. Если вы не можете войти в систему, обратитесь к своему библиотекарю.

Члены общества

Доступ члена общества к журналу достигается одним из следующих способов:

Войти через сайт сообщества

Многие общества предлагают единый вход между веб-сайтом общества и Oxford Academic. Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:

Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:

- Щелкните Войти через сайт сообщества.

- При посещении сайта общества используйте учетные данные, предоставленные этим обществом. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

- После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если у вас нет учетной записи сообщества или вы забыли свое имя пользователя или пароль, обратитесь в свое общество.

Вход через личный кабинет

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам. Смотри ниже.

Личный кабинет

Личную учетную запись можно использовать для получения оповещений по электронной почте, сохранения результатов поиска, покупки контента и активации подписок.

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам.

Просмотр учетных записей, вошедших в систему

Щелкните значок учетной записи в правом верхнем углу, чтобы:

- Просмотр вашей личной учетной записи и доступ к функциям управления учетной записью.

- Просмотр институциональных учетных записей, предоставляющих доступ.

Выполнен вход, но нет доступа к содержимому

Oxford Academic предлагает широкий ассортимент продукции. Подписка учреждения может не распространяться на контент, к которому вы пытаетесь получить доступ. Если вы считаете, что у вас должен быть доступ к этому контенту, обратитесь к своему библиотекарю.

Ведение счетов организаций

Для библиотекарей и администраторов ваша личная учетная запись также предоставляет доступ к управлению институциональной учетной записью. Здесь вы найдете параметры для просмотра и активации подписок, управления институциональными настройками и параметрами доступа, доступа к статистике использования и т.