Религия и лев толстой: Лев Толстой и религия • Расшифровка эпизода • Arzamas

Содержание

Читать онлайн «Что такое религия и в чем сущность ее», Лев Толстой – ЛитРес

I

Всегда во всех человеческих обществах, в известные периоды их жизни, наступало время, когда религия сначала отклонялась от своего основного значения, потом, все более и более отклоняясь, теряла свое основное значение и, наконец, замирала в раз установленных формах, и тогда действие ее на жизнь людей становилось все меньше и меньше.

В такие периоды образованное меньшинство, не веря в существующее религиозное учение, делает только вид, что верит в него, находя это нужным для удержания народных масс в установленном строе жизни; народные же массы, хотя и держатся по инерции раз установленных форм религии, в жизни своей не руководятся уже требованиями религии, а только народными обычаями и государственными законами.

Так это было много раз в различных человеческих обществах. Но никогда не было того, что происходит теперь в нашем христианском обществе. Никогда не было того, чтобы богатое, властвующее и более образованное меньшинство, имеющее наибольшее влияние на массы, не только не верило в существующую религию, но было бы уверено в том, что в наше время религии уже никакой не нужно, и внушало бы людям, сомневающимся в истинности исповедуемой религии, не какое-либо более разумное и ясное религиозное учение, чем то, которое существует, а то, что религия вообще отжила свое время и стала теперь не только бесполезным, но и вредным органом жизни обществ, вроде того, как слепая кишка в организме человека. Религия изучается этого рода людьми не как нечто известное нам по внутреннему опыту, а как внешнее явление, как бы болезнь, которою бывают одержимы некоторые люди и которую мы можем исследовать только по внешним симптомам.

Религия изучается этого рода людьми не как нечто известное нам по внутреннему опыту, а как внешнее явление, как бы болезнь, которою бывают одержимы некоторые люди и которую мы можем исследовать только по внешним симптомам.

Религия, по мнению одних из этих людей, произошла от одухотворения всех явлений природы (анимизм), по мнению других, – из представления о возможности отношений с умершими предками, по мнению третьих, – из страха перед силами природы.

А так как, рассуждают далее ученые люди нашего времени, наука доказала, что деревья и камни не могут быть одушевлены, и умершие предки уже не чувствуют того, что делают живые, и явления природы объясняемы естественными причинами, то и уничтожилась и необходимость в религии, и во всех тех стеснениях, которые, вследствие религиозных верований, налагали на себя люди. По мнению ученых, был период невежественный – религиозный. Этот период уже давно пережит человечеством, остались редкие, атавистические признаки его. Потом был период метафизический, и этот пережит. Теперь же мы, просвещенные люди, живем в периоде научном, в периоде позитивной науки, которая заменяет религию и ведет человечество на такую высокую степень развития, до которой оно никогда не могло бы достигнуть, подчиняясь суеверным религиозным учениям.

Теперь же мы, просвещенные люди, живем в периоде научном, в периоде позитивной науки, которая заменяет религию и ведет человечество на такую высокую степень развития, до которой оно никогда не могло бы достигнуть, подчиняясь суеверным религиозным учениям.

В начале нынешнего 1901 года французский знаменитый ученый Вerthelot произнес речь, в которой он сообщил своим слушателям мысль о том, что время религии прошло и что религия теперь должна быть заменена наукой. Я цитирую эту речь потому, что она первая попалась мне под руку и произнесена была в столице образованного мира всеми признанным ученым, но та же мысль выражается беспрестанно и везде, начиная от философских трактатов до газетных фельетонов. Г-н Бертело говорят в этой речи, что были прежде два начала, двигавшие человечество: сила и религия. Теперь же двигатели эти стали излишни, потому что на место их стала наука. Под наукой же г-н Бертело, очевидно, разумеет, как и все люди, верующие в науку, такую науку, которая обнимает всю область человеческих знаний, гармонически связанных и, по степени их важности, распределенных между собою, и обладает такими методами, что все добытые ею данные составляют несомненную истину. Но так как такой науки в действительности не существует, а то, что называется наукой, составляет сбор случайных, ничем не связанных между собой знаний, часто совсем ненужных и не только не представляющих несомненной истины, но сплошь да рядом самые грубые заблуждения, нынче выставляемые как истины, а завтра опровергаемые, – то очевидно, что не существует того самого предмета, который должен, по мнению г-на Бертело, заменить и религию. А потому и утверждение г-на Вертело и людей, согласных с ним, о том, что наука заменит религию, совершенно произвольно и основано на ничем не оправдываемой вере в непогрешимую науку, совершенно подобную вере в непогрешимую церковь. А между тем люди, называющиеся и считающиеся учеными, совершенно уверены в том, что уже существует такая наука, которая должна и может заменить религию и даже теперь упразднила ее.

Но так как такой науки в действительности не существует, а то, что называется наукой, составляет сбор случайных, ничем не связанных между собой знаний, часто совсем ненужных и не только не представляющих несомненной истины, но сплошь да рядом самые грубые заблуждения, нынче выставляемые как истины, а завтра опровергаемые, – то очевидно, что не существует того самого предмета, который должен, по мнению г-на Бертело, заменить и религию. А потому и утверждение г-на Вертело и людей, согласных с ним, о том, что наука заменит религию, совершенно произвольно и основано на ничем не оправдываемой вере в непогрешимую науку, совершенно подобную вере в непогрешимую церковь. А между тем люди, называющиеся и считающиеся учеными, совершенно уверены в том, что уже существует такая наука, которая должна и может заменить религию и даже теперь упразднила ее.

«Религия отжила, верить во что-нибудь, кроме науки, есть невежество. Наука устроит все, что надо, и руководствоваться в жизни надо только одной наукой», думают и говорят как сами ученые, так и те люди толпы, которые, хотя и очень далеки от науки, верят ученым и вместе с ними утверждают, что религия есть пережитое суеверие и в жизни нужно руководиться только наукой, т. е. собственно ничем, потому что наука по самой цели своей – исследования всего существующего – не может дать никакого руководства в жизни людей.

е. собственно ничем, потому что наука по самой цели своей – исследования всего существующего – не может дать никакого руководства в жизни людей.

II

Ученые люди нашего времени решили, что религия не нужна, что наука заменит или уже заменила ее, а между тем, как прежде, так и теперь, без религии никогда не жило и не может жить ни одно человеческое общество, ни один разумный человек (я говорю разумный человек потому, что неразумный человек, так же как и животное, может жить и без религия). А не может жить без религии разумный человек потому, что только религия дает разумному человеку необходимое ему руководство в том, что ему надо делать и что надо делать прежде и что после. Разумный человек не может жить без религии именно потому, что разум составляет свойство его природы. Всякое животное руководится в своих поступках, – кроме тех, к которым его влечет прямая потребность удовлетворения своих желаний, – соображением о ближайших последствиях своего поступка. Сообразив эти последствия посредством тех средств познавания, которыми оно владеет, животное согласует с этими последствиями свои поступки и всегда без колебаний поступает одним и тем же образом, соответственно этим соображениям. Так, например, пчела летит за медом и приносит его в улей, потому что зимой ей понадобится собранный ею корм для себя и детей, и дальше этих соображений ничего не знает и не может знать; так же поступает и птица, свивающая гнездо или перелетающая с севера на юг и обратно. Так же поступает и всякое животное, совершающее поступок, не вытекающий из прямой, сейчасной потребности, но обусловленный соображениями об ожидаемых последствиях. Но не то с человеком. Разница между человеком и животным – в том, что познавательные способности животного ограничиваются тем, что мы называем инстинктом, тогда как основная познавательная способность человека есть разум. Пчела, собирающая корм, не может иметь никаких сомнений о том, хорошо или дурно собирать его. Но человек, собирая жатву или плоды, не может не думать о том – не уничтожает ли он на будущее время произрастания хлеба или плодов? и о том – не отнимает ли он этим собиранием пищу у ближних? Не может не думать и о том, что будет из тех детей, которых он кормит? и многое другое.

Так, например, пчела летит за медом и приносит его в улей, потому что зимой ей понадобится собранный ею корм для себя и детей, и дальше этих соображений ничего не знает и не может знать; так же поступает и птица, свивающая гнездо или перелетающая с севера на юг и обратно. Так же поступает и всякое животное, совершающее поступок, не вытекающий из прямой, сейчасной потребности, но обусловленный соображениями об ожидаемых последствиях. Но не то с человеком. Разница между человеком и животным – в том, что познавательные способности животного ограничиваются тем, что мы называем инстинктом, тогда как основная познавательная способность человека есть разум. Пчела, собирающая корм, не может иметь никаких сомнений о том, хорошо или дурно собирать его. Но человек, собирая жатву или плоды, не может не думать о том – не уничтожает ли он на будущее время произрастания хлеба или плодов? и о том – не отнимает ли он этим собиранием пищу у ближних? Не может не думать и о том, что будет из тех детей, которых он кормит? и многое другое. Самые важные вопросы поведения в жизни не могут разумным человеком быть решены окончательно именно по обилию последствий, которых он не может не видеть. Всякий разумный человек, если не знает, то чувствует, что в самых важных вопросах жизни ему нельзя руководствоваться ни личными побуждениями чувств, ни соображениями о ближайших последствиях его деятельности, потому что последствий этих он видит слишком много различных и часто противоречивых, т.е. таких, которые так же вероятно могут быть благодетельны или зловредны как для него, так-и для других людей. Есть легенда о том, как ангел, сошедши на землю в богобоязненную семью, убил ребенка, который был в колыбели, и когда его спросили: зачем он сделал это? – объяснил, что ребенок был бы величайшим злодеем и сделал бы несчастие семьи. Но не только в вопросе о том, какая жизнь человеческая полезна, бесполезна или вредна, – все самые важные вопросы жизни не могут быть решены разумным человеком по соображению с их ближайшими отношениями и последствиями.

Самые важные вопросы поведения в жизни не могут разумным человеком быть решены окончательно именно по обилию последствий, которых он не может не видеть. Всякий разумный человек, если не знает, то чувствует, что в самых важных вопросах жизни ему нельзя руководствоваться ни личными побуждениями чувств, ни соображениями о ближайших последствиях его деятельности, потому что последствий этих он видит слишком много различных и часто противоречивых, т.е. таких, которые так же вероятно могут быть благодетельны или зловредны как для него, так-и для других людей. Есть легенда о том, как ангел, сошедши на землю в богобоязненную семью, убил ребенка, который был в колыбели, и когда его спросили: зачем он сделал это? – объяснил, что ребенок был бы величайшим злодеем и сделал бы несчастие семьи. Но не только в вопросе о том, какая жизнь человеческая полезна, бесполезна или вредна, – все самые важные вопросы жизни не могут быть решены разумным человеком по соображению с их ближайшими отношениями и последствиями. Разумный человек не может удовлетвориться теми соображениями, которые руководят поступками животных. Человек может рассматривать себя как животное среди животных, живущих сегодняшним днем, он может рассматривать себя как члена семьи и как члена общества, народа, живущего веками, может и даже непременно должен (потому что к этому неудержимо влечет его разум) рассматривать себя как часть всего бесконечного мира, живущего бесконечное время. И потому разумный человек должен был сделать и всегда делал по отношению бесконечно малых жизненных явлений, могущих влиять на его поступки, то, что в математике называется интегрированием, т.е. установляя, кроме отношения к ближайшим явлениям жизни, свое отношение ко всему бесконечному по времени и пространству миру, понимая его как одно целое. И такое установление отношения человека к тому целому, которого он чувствует себя частью и из которого он выводит руководство в своих поступках, и есть то, что называлось и называется религией. И потому религия всегда была и не может перестать быть необходимостью и неустранимым условием жизни разумного человека и разумного человечества.

Разумный человек не может удовлетвориться теми соображениями, которые руководят поступками животных. Человек может рассматривать себя как животное среди животных, живущих сегодняшним днем, он может рассматривать себя как члена семьи и как члена общества, народа, живущего веками, может и даже непременно должен (потому что к этому неудержимо влечет его разум) рассматривать себя как часть всего бесконечного мира, живущего бесконечное время. И потому разумный человек должен был сделать и всегда делал по отношению бесконечно малых жизненных явлений, могущих влиять на его поступки, то, что в математике называется интегрированием, т.е. установляя, кроме отношения к ближайшим явлениям жизни, свое отношение ко всему бесконечному по времени и пространству миру, понимая его как одно целое. И такое установление отношения человека к тому целому, которого он чувствует себя частью и из которого он выводит руководство в своих поступках, и есть то, что называлось и называется религией. И потому религия всегда была и не может перестать быть необходимостью и неустранимым условием жизни разумного человека и разумного человечества.

III

Так и понимали всегда религию люди, не лишенные способности высшего, т.е. религиозного сознания, отличающего человека от животного. Самое древнее и обычное определение религии, от которого и произошло самое слово: religio (religare, связывать), состоит в том, что религия есть связь человека с Богом. Les obligations de l’homme envers Dieu voila la religion (Обязательства человека в отношении Бога – вот что значит религия), говорит Вовенарг. Такое же значение придают религии Шлейермахер и Фейербах, признавая основой религии сознание человеком своей зависимости от Бога. La religion est une affaire chaque et Dieu.(Beile)[1]. La religion est le resultat des besoins de l’ame et des effets de l’intelligence.(B. Constant)[2].

Религия есть известный способ осуществления человеком своего отношения к сверхчеловеческим и таинственным силам, от которых он считает себя зависимым. (Goblet d’Alviella). Религия есть определение человеческой жизни посредством связи человеческой души и с тем таинственным духом, владычество которого над миром и над собою признается человеками с которым он чувствует себя соединенным. (A.Reville). Так что сущность религии всегда понималась и теперь понимается людьми, не лишенными высшего человеческого свойства, как установление человеком его отношения к бесконечному существу или существам, власть которых он чувствует над собой. И отношение это, как бы оно ни было различно для разных народов и в разные времена, всегда определяло для людей их назначение в мире, из которого естественно вытекало и руководство для их деятельности. Еврей понимал свое отношение к бесконечному так, что он член избранного Богом из всех народов народа и потому должен соблюдать перед Богом заключенное Богом с этим народом условие. Грек понимал свое отношение так, что он, будучи в зависимости от представителей бесконечности – богов, должен делать им приятное. Брамин понимал свое отношение к бесконечному Браме так, что он есть проявление этого Брамы и должен отрешением от жизни стремиться к слиянию с этим высшим существом. Буддист понимал и понимает свое отношение к бесконечному так, что он, переходя из одной формы жизни в другую, неизбежно страдает, страдания же происходят от страстей и желаний, и потому он должен стремиться к уничтожению всех страстей и желаний и переходу в нирвану.

(A.Reville). Так что сущность религии всегда понималась и теперь понимается людьми, не лишенными высшего человеческого свойства, как установление человеком его отношения к бесконечному существу или существам, власть которых он чувствует над собой. И отношение это, как бы оно ни было различно для разных народов и в разные времена, всегда определяло для людей их назначение в мире, из которого естественно вытекало и руководство для их деятельности. Еврей понимал свое отношение к бесконечному так, что он член избранного Богом из всех народов народа и потому должен соблюдать перед Богом заключенное Богом с этим народом условие. Грек понимал свое отношение так, что он, будучи в зависимости от представителей бесконечности – богов, должен делать им приятное. Брамин понимал свое отношение к бесконечному Браме так, что он есть проявление этого Брамы и должен отрешением от жизни стремиться к слиянию с этим высшим существом. Буддист понимал и понимает свое отношение к бесконечному так, что он, переходя из одной формы жизни в другую, неизбежно страдает, страдания же происходят от страстей и желаний, и потому он должен стремиться к уничтожению всех страстей и желаний и переходу в нирвану. Всякая религия есть установление отношения человека к бесконечному существованию, которому он чувствует себя причастным и из которого он выводит руководство своей деятельности. И потому, если религия не устанавливает отношения человека к бесконечному, как, например, идолопоклонство или волхвование, – это уже не религия, а только вырождение ее. Если религия хотя и устанавливает отношение человека к Богу, но устанавливает его утверждениями, несогласными с разумом и современными знаниями людей, так что человек не может верить в такие утверждения, то это тоже не религия, а подобие ее. Если религия не связывает жизнь человека с бесконечным существованием, это тоже не религия. И также не религия требования в веры такие положения, из которых не вытекает определенное направление деятельности человека. И также нельзя назвать религией позитивизма Конта, который устанавливает отношение человека только к человечеству, а не к бесконечному, и из этого отношения совершенно произвольно выводит свои нравственные, ни на чем не упирающиеся, хотя и очень высокие требования.

Всякая религия есть установление отношения человека к бесконечному существованию, которому он чувствует себя причастным и из которого он выводит руководство своей деятельности. И потому, если религия не устанавливает отношения человека к бесконечному, как, например, идолопоклонство или волхвование, – это уже не религия, а только вырождение ее. Если религия хотя и устанавливает отношение человека к Богу, но устанавливает его утверждениями, несогласными с разумом и современными знаниями людей, так что человек не может верить в такие утверждения, то это тоже не религия, а подобие ее. Если религия не связывает жизнь человека с бесконечным существованием, это тоже не религия. И также не религия требования в веры такие положения, из которых не вытекает определенное направление деятельности человека. И также нельзя назвать религией позитивизма Конта, который устанавливает отношение человека только к человечеству, а не к бесконечному, и из этого отношения совершенно произвольно выводит свои нравственные, ни на чем не упирающиеся, хотя и очень высокие требования. Так что самый образованный контист стоит в религиозном отношении несравненно ниже самого простого человека, верующего в Бога – какого бы то ни было, но только – бесконечного, – и из этой веры выводящего свои поступки. Рассуждения же контистов о grand etre – не составляют веры в Бога и не могут заменить ее.

Так что самый образованный контист стоит в религиозном отношении несравненно ниже самого простого человека, верующего в Бога – какого бы то ни было, но только – бесконечного, – и из этой веры выводящего свои поступки. Рассуждения же контистов о grand etre – не составляют веры в Бога и не могут заменить ее.

Истинная, религия есть такое согласное с разумом и знаниями человека установленное им отношение к окружающей его бесконечной жизни, которое связывает его жизнь с этой бесконечностью и руководит его поступками.

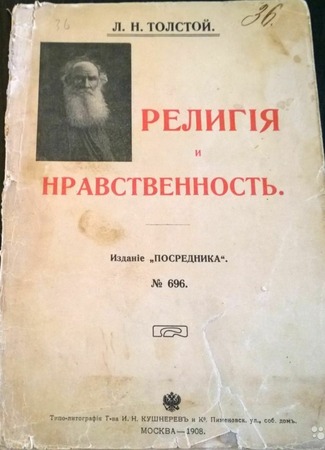

Читать онлайн «Религия и нравственность», Лев Толстой – ЛитРес

Вы спрашивали меня: 1) что я понимаю под словом «религия» и 2) считаю ли я возможной нравственность, независимую от религии, как я понимаю ее?

Постараюсь по мере своих сил наилучшим образом ответить на эти в высшей степени важные и прекрасно поставленные вопросы.

Слову «религия» приписываются обыкновенно три различных значения.

Первое то, что религия есть известное, данное Богом людям истинное откровение и вытекающее из этого откровения богопочитание. Такое значение приписывают религии люди, верующие в какую-нибудь одну из существующих религий и считающие поэтому эту одну религию истинною.

Такое значение приписывают религии люди, верующие в какую-нибудь одну из существующих религий и считающие поэтому эту одну религию истинною.

Второе значение, приписываемое религии, то, что религия есть свод известных суеверных положений и вытекающее из этих положений суеверное богопочитание. Такое значение приписывается религии людьми неверующими вообще или не верующими в ту религию, которую они определяют.

Третье значение, приписываемое религии, то, что религия есть свод придуманных умными людьми положений и законов, необходимых грубым народным массам как для их утешения, так и для сдерживания их страстей и для управления ими. Такое значение приписывают религии люди, равнодушные к религии, как религии, но считающие ее полезным орудием государственности.

Религия по первому определению есть несомненная, непререкаемая истина, которую желательно и даже обязательно для блага людей распространять между ними всеми возможными средствами.

По второму определению религия есть собрание суеверий, от которых желательно и даже обязательно для блага человечества всеми возможными средствами избавлять людей.

По третьему определению религия есть известное полезное для людей приспособление, хотя и не нужное для людей высшего развития, необходимое, однако, для утешения грубого народа и для управления им, и которое поэтому необходимо поддерживать.

Первое определение подобно тому, которое сделал бы человек музыке, сказав, что музыка есть та самая известная ему любимая им песня, которой желательно научить как можно больше народа.

Второе – подобно тому, которое сделал бы музыке человек, не понимающий и потому не любящий ее, сказав, что музыка есть произведение звуков гортанью и ртом или руками над известными инструментами и что надо отучить людей, как можно скорее, от этого ненужного или даже вредного занятия.

Третье – подобно тому, которое бы сделал человек музыке, сказав, что это есть дело полезное для обучения танцам или для марширования, и которое для этих целей надо поддерживать.

Различие и неполнота этих определений происходят от того, что все они не захватывают сущности музыки, а определяют только признаки ее, смотря по точке зрения определяющего. Точно то же и с тремя данными определениями религии.

Точно то же и с тремя данными определениями религии.

По первому определению религия есть то, во что, по его убеждению, справедливо верит тот человек, который определяет ее.

По второму определению она есть то, во что, по наблюдениям определяющего, несправедливо верят другие люди.

По третьему определению она есть то, во что полезно заставлять верить людей.

Во всех трех определениях определяется не то, что составляет сущность религии, а вера людей в то, что они считают религией. При первом определении под понятие религии подставляется вера того, кто определяет религию; при втором определении – вера других людей в то, что эти другие люди считают религией; при третьем определении вера людей в то, что им выдают за религию.

Но что же такое вера? И почему люди верят в то, во что верят? Что такое вера и откуда она возникла?

Среди большинства людей современной культурной толпы считается вопросом решенным то, что сущность всякой религии состоит в происшедшем от суеверного страха перед непонятными явлениями природы олицетворении, обоготворении этих сил природы и поклонении им.

Мнение это принимается без критики, на веру культурною толпой нашего времени и не только не встречает возражения в людях науки, но большею частью среди них-то и находит самые определенные подтверждения. Если и раздаются изредка голоса людей, как Макса Мюллера и других, приписывающих религии другое происхождение и смысл, то голоса эти не слышны и не заметны среди всеобщего единодушного признания религии вообще проявлением суеверия и невежества. Еще недавно, в начале настоящего столетия, самые передовые люди если и отвергали католичество, протестантство и православие, как это делали энциклопедисты конца прошлого столетия, то никто из них не отвергал того, что религия вообще была и есть необходимое условие жизни каждого человека. Не говоря о деистах, как Бернарден-де-Сен-Пьер, Дидро и Руссо, Вольтер ставил памятник Богу, Робеспьер устанавливал празднество высшего существа. Но в наше время, благодаря легкомысленному и поверхностному учению Огюста Конта, искренно верившего, как и большинство французов, что христианство есть не что иное, как католичество, и потому в католичестве видевшего полное осуществление христианства, решено и признано культурною толпою, как всегда охотно и быстро принимающей самые низменные представления, – решено и признано, что религия есть только известная, давно уже пережитая фаза развития человечества, мешающая его прогрессу. Признается, что человечество пережило уже два периода: религиозный и метафизический, и теперь вступило в третий, высший – научный, и что все явления религиозные среди людей суть только переживания когда-то нужного духовного органа человечества, уже давно потерявшего свой смысл и значение, вроде ногтя пятого пальца лошади. Признается, что сущность религии состоит в вызванном страхом перед непонятными силами природы признании воображаемых существ и поклонении им, как это еще в древности думал Демокрит и как это утверждают новейшие философы и историки религий.

Признается, что человечество пережило уже два периода: религиозный и метафизический, и теперь вступило в третий, высший – научный, и что все явления религиозные среди людей суть только переживания когда-то нужного духовного органа человечества, уже давно потерявшего свой смысл и значение, вроде ногтя пятого пальца лошади. Признается, что сущность религии состоит в вызванном страхом перед непонятными силами природы признании воображаемых существ и поклонении им, как это еще в древности думал Демокрит и как это утверждают новейшие философы и историки религий.

Лев Толстой и истоки духовных мемуаров

I.

О Льве Толстом в 1879 году верны две вещи. Анна Каренина . Последняя книга утомила его физически и морально: вскоре после ее появления он назвал свою сагу о прелюбодеянии «мерзостью». Он обнаружил, что написание романов — плохая замена противостоянию религиозным проблемам и его экзистенциальной судьбе. Во-вторых, из-за своего раннего литературного признания и аморального образа жизни, который он породил и способствовал, он был несчастен. Ему было так стыдно за себя, что после Каренина его амбивалентный атеизм рухнул, и он искал новое отношение к «истине». Он отрекся от престола романиста и принял мантию религиозного критика — на стороне христианства и против него.

Ему было так стыдно за себя, что после Каренина его амбивалентный атеизм рухнул, и он искал новое отношение к «истине». Он отрекся от престола романиста и принял мантию религиозного критика — на стороне христианства и против него.

Выросший в Русской православной церкви, Толстой потерял свою религию в 18 лет. После развратной жизни, в свои 50 с небольшим, он хотел вернуть религию — или какой-то источник интеллектуальной безопасности. В 1882 году он опубликовал свое Исповедь , ретроспективный анализ предыдущих пяти лет, когда его кризис веры среднего возраста нарушил баланс его литературных и философских взглядов. Это один из самых странных христианских рассказов, трактат, ищущий свою собственную центральную истину. Повсюду он жаждет духовной стойкости: «Есть ли смысл в моей жизни, который не был бы уничтожен неизбежно ожидающей меня смертью?» Читатели отмечают, что в заголовке нет прикрепленных букв «а» или «тот». (В русском языке нет артиклей, но это конкретное отсутствие в английском имеет смысл. ) Существительное в единственном числе само по себе подчеркивает его актуальность.

) Существительное в единственном числе само по себе подчеркивает его актуальность.

В начале книги он открыто заявляет, что «христианское учение не играет никакой роли в жизни; с ним никогда не сталкиваешься в отношениях с другими и никогда не приходится сталкиваться с ним в собственной жизни». Он называет верующих «глупыми, жестокими и аморальными людьми, считающими себя очень важными». Он называет неверующих лучшими людьми, которых он знает: у них есть «разум, честность, праведность, доброта сердца и нравственность». Он отказывается от религии в пользу «чтения и размышления» — по сути, разума — и вспоминает, что пять лет назад «моей единственной настоящей верой […] была вера в самосовершенствование».

Конечно, разум означает прогресс, а прогресс для такого эгоиста, как Толстой, влечет за собой неограниченную свободу в поведении. В этом молодой Толстой, аристократ и хвастун, преуспел более чем. Вот часть его резюме:

Я убивал людей на войне, я вызывал людей на дуэли, чтобы убить их, я проигрывал в карты, я потреблял труд крестьян, я наказывал их, я прелюбодействовал, я обманывал. Ложь, воровство, прелюбодеяние всякого рода, пьянство, насилие, убийство. … Не было преступления, которого бы я не совершал, и за все это мои современники хвалили меня и считали относительно нравственным человеком, как и сейчас.

Ложь, воровство, прелюбодеяние всякого рода, пьянство, насилие, убийство. … Не было преступления, которого бы я не совершал, и за все это мои современники хвалили меня и считали относительно нравственным человеком, как и сейчас.

Но сверхнаблюдательный и одержимый собой Толстой страдает, несмотря на свое эго, изнурительной паранойей. Он считает, что люди высмеивают его из-за его алкогольных, прелюбодейных и высокомерных эксцессов. Ему часто представлялось, что он умирает: тьма сгущается, и он должен найти цель, потому что скоро для него «ничего не останется, кроме смрада и червей». (Одержимый смертью русский прожил еще 30 лет после исповеди .) Порой отчаяние цепляется за его слова, как розовая лоза: «Жить можно только до тех пор, пока ты пьян жизнью; но когда протрезвеешь, то не можешь не видеть, что все это только обман, и глупый обман. Именно так: в этом нет ничего даже забавного и остроумного; это просто жестоко и глупо». Он говорит, что не знает, почему существует Вселенная. Его мучает вопрос. Он хочет, чтобы на него ответили; он не может жить в незамеченном и непредусмотренном космосе.

Его мучает вопрос. Он хочет, чтобы на него ответили; он не может жить в незамеченном и непредусмотренном космосе.

К середине книги поиски Толстого начинают меняться — не только его внимание, но и его чувствительность. Чтобы развеять свою тоску, он цитирует отрывки из Библии, индийского мудреца и самородки из святых и мучеников, почитая то, что он ранее назвал бесполезными «учениями веры». Он задается вопросом, нужна ли нам для того, чтобы чувствовать себя в безопасности, мудрость древних. Эти учения, утверждает он, просуществовали нынешних лет. Его разоблачения превращают его в пену, и он заявляет, что чистая вера в разум, без места для Бога как высшей тайны, ведет к безумию и самоубийству. Беспокойный, Толстой продолжает тоном ворчливого депрессивного человека. Более того, он перекладывает, как ему выгодно, вину на тех, кто должен нести его тоску: с языческих нигилистов на ученых рационалистов, на православных догматиков, на юристов-бюрократов — этих последних, Иванов Ильичей мира. Он решает, что единственный безупречный тот, кто живет так, как жил Иисус. И все же, возражает он, кто может? Это невозможно.

Он решает, что единственный безупречный тот, кто живет так, как жил Иисус. И все же, возражает он, кто может? Это невозможно.

Толстой решает, что нет веры более истинной, чем вера крестьянина-христианина, чьи «иррациональные знания» прокладывают дорогу к счастью. Иррациональное знание есть вера, утверждает он. Крестьяне должны знать. Они (хотя он стремится присоединиться, Толстой определенно , а не один из них) «великая масса людей, все человечество» — неиндивидуализированная масса, которую он восхваляет, но которая и возвышается, по его характеристике, не выше типа. Равным образом, пишет он в главе VIII, они верят, что Бог — это «один и три», отец, сын, дух, «творение за шесть дней, дьяволы и ангелы и все, что я не мог принять, пока не сошёл с ума. ” Это странное признание с его запутанной грамматикой и выразительным заключительным предложением — пока я не сошла с ума — это перформативный скачок в сторону от его природных задатков. Ему нужно верить во что-то, что превосходит его врожденное, непрекращающееся самовопрошание, и он решает это сделать. Для него крестьянская уверенность истинна, потому что он , великий литературный арбитр истины, пришел к ней, а не потому, что христианство велело ему принять ее.

Для него крестьянская уверенность истинна, потому что он , великий литературный арбитр истины, пришел к ней, а не потому, что христианство велело ему принять ее.

II.

Таким образом, с громовым ударом короткая и крайне самозащитная полемика Толстого превращается в классическую историю христианского обращения, достойную рассказа Августина о скорби. Взвесив все возможности, безумные или нет, Толстой надевает распятие себе на шею. Как пишет один из его лучших биографов, Мартина де Курсель, он довольно по-христиански «признал свои грехи и провозгласил свою веру». Спасенный, он заявляет, что его действия отныне будут воплощать его намерения — он будет посещать церковь, участвовать в таинствах, жить бережливо, оставит свои мещанские привычки, одинаково любит Бога и крестьянина.

Но подождите. Открытие скрипучей двери веры едва успокаивает его беспокойство. Хотя Толстой говорит, что ошибался «не столько потому, что я неправильно думал, сколько потому, что я плохо жил», этого понимания недостаточно. Он не может успокоить свои мысли. Как бы он ни старался, Толстой, самоочищающийся фанатик, не может избавиться от своего девиантного прошлого и своей спорной натуры. Он не может ни простить себя, ни перестать анализировать требования христианской веры. Пока он продолжает писать страницы, он не уверен ни во Христе как в спасителе, ни в божественном вмешательстве. Его вера требует все большей и большей настройки.

Он не может успокоить свои мысли. Как бы он ни старался, Толстой, самоочищающийся фанатик, не может избавиться от своего девиантного прошлого и своей спорной натуры. Он не может ни простить себя, ни перестать анализировать требования христианской веры. Пока он продолжает писать страницы, он не уверен ни во Христе как в спасителе, ни в божественном вмешательстве. Его вера требует все большей и большей настройки.

Клин веры разделяет его надвое, до и после этого так называемого религиозного перерождения. Без Бога Толстой прожил жизнь, полную боли и обмана. Он заявляет, что теперь он с Богом живет жизнью, свободной от такой боли. Но это слишком просто. Решение каждого вопроса приводит к другому, и каждый раз он корчится. Де Курсель винит его. Она пишет, что, «отвергая догматы Церкви, он думал, что освобождает себя; на самом деле, он собирался стать пленником догм собственного сочинения». Это Толстой, художник-самоуверенность, его образец, его личность. Он исповедуется и обращается, то есть очищает религию до того, что считает ценным, и восклицает: «Эврика!» Но затем он признает, часто сразу же, что центр конверсии не может удержаться. Утверждение и контрутверждение нейтрализуют друг друга.

Утверждение и контрутверждение нейтрализуют друг друга.

Я думаю, что решающим моментом здесь является то, что «догмы [ нашего ] собственного создания» приходят к писателям, потому что личное письмо является свидетельством — то, что я утверждаю или сомневаюсь, может стать таким же библейским, как так называемый священный текст. Проблема религиозной автобиографии до Толстого в том, что она должна была основываться на библейских рассуждениях (увы, не ясной области исследования) и, по-видимому, требовала богоугодного прозрения автора посреди исповеди. И все же почти все автобиографы веры после графа Льва осознают, что они в первую очередь авторы личных, а не религиозных откровений.

Последние пять глав Исповедь вовлекают нас в его непрекращающееся преобразование и обратное преобразование. Толстой становится на сторону христианства только для того, чтобы снова и снова противостоять ему, вся его борьба, вера, рассеивающаяся, как благородный газ, — свободная, рыхлая, несвязанная. Что примечательно в Толстом, так это не его обращение, а то, как он оценивает свою исповедь во время исповеди.

Что примечательно в Толстом, так это не его обращение, а то, как он оценивает свою исповедь во время исповеди.

Энергия Толстого исходит от его вопросов, которые часто вытесняют или подрывают его ответы. Его , рассказывающий , обладает силой, хотя это не та сила, которую мы получаем от драматического повествования романа или современных мемуаров. Это что-то другое. В Признание мало попыток показать действие или поступок, нет сцен, нет репортажа, нет обменов с другими и мало историй. Анализ важнее повествования. И все же это не вся риторика. Есть диалектика — аргументированная дискуссия, в которой Толстой дискутирует с самим собой. То, что происходит, представляет собой смесь проповедования добродетели читателю и спора о пороках с самим собой, с самим собой, которое не может понять, во что ему следует верить.

III.

Чтобы проиллюстрировать его мастерство художественной драмы, рассмотрим повесть Толстого Смерть Ивана Ильича , написанную сразу после Исповедь . Характер Ильича живо оживает благодаря мысли и действию: мы слышим о закулисной мелочности его семьи и чиновничьих лизоблюдах, которые с нетерпением ждут его смерти и мы участвуем в моментах умиления между ним и верным, чистым- сердечный крестьянин в последние месяцы жизни Ильича. В наиболее напряженных сценах мы находимся внутри головы Ильича, когда он кипит и самообманывается, сломленный своей болезнью и отталкиваемый приближающейся смертью. Ничто не умеряет его пылкую тревогу:

Характер Ильича живо оживает благодаря мысли и действию: мы слышим о закулисной мелочности его семьи и чиновничьих лизоблюдах, которые с нетерпением ждут его смерти и мы участвуем в моментах умиления между ним и верным, чистым- сердечный крестьянин в последние месяцы жизни Ильича. В наиболее напряженных сценах мы находимся внутри головы Ильича, когда он кипит и самообманывается, сломленный своей болезнью и отталкиваемый приближающейся смертью. Ничто не умеряет его пылкую тревогу:

Он плакал о своей беспомощности, о своем ужасном одиночестве, о жестокости людей, о жестокости Бога, об отсутствии Бога.

«Зачем ты все это сделал? Зачем ты привел меня сюда? Зачем, зачем ты меня так ужасно мучаешь?

Он не ждал ответа, но и плакал, потому что ответа не было и быть не могло. Боль снова усилилась, но он не двигался и никого не звал. Он сказал себе: «Еще, давай, бей меня! Но почему? Что я тебе сделал, зачем?

Послание состоит в том, что вымысел, подобный Ивану Ильичу , обладает правдоподобием жизни, которую мы узнаем, и реальным персонажем, который ломается и умирает медленно, во время рассказа, в то время как документальная литература Исповедь формирует правдоподобие мысли, аналитическую езду на дидактическое резюме и вопиющее утверждение. Оба типа письма (они могут быть в равной степени эмоциональными и очистительными) ощущаются у Толстого необходимыми — исчерпывая одну форму, он как бы приглашает другую.

Оба типа письма (они могут быть в равной степени эмоциональными и очистительными) ощущаются у Толстого необходимыми — исчерпывая одну форму, он как бы приглашает другую.

Повествование — это то, чего мне не хватает в Исповедь , сцены и муки из жизни Толстого, которые, конечно, попали в его художественную литературу и которые я, хорошо это или плохо, привык читать в мемуарах современников. Если бы только он показал нам всю глубину своего суицидального отчаяния, какое впечатление произвел на него самого и на других, когда он обманывал их в азартных играх, когда он чувствовал себя опустошенным из-за своего прелюбодеяния («всякого рода»), когда он убил человека на дуэли. Короче говоря, повествовательная драма могла бы быть более убедительной, чем экспозиция. В результате мы могли бы сочувствовать моральному заболеванию, которым он страдает в Исповедь — как у нас с Иваном Ильичем. (И как у нас с Иваном в Братья Карамазовы .) Я не сочувствую смыслу борьбы Ильича; Я сочувствую самой борьбе войлока . Например, в момент физической боли (он не знает, что у него рак) он говорит:

Например, в момент физической боли (он не знает, что у него рак) он говорит:

Дело не в аппендиксе или почке, а в жизни… и смерти. Да, у меня была жизнь, а теперь она проходит, проходит, и я не могу ее удержать. Вот и все. Зачем обманывать себя. Разве не для всех очевидно, кроме меня самого, что я умираю, и вопрос только в количестве недель, дней — может быть, и сейчас.

Я чувствую, что факт смерти Ильича ужасает его. И этот ужас выражается в трактовке Толстого как спорное убеждение, которое Ильич не может поколебать. Пока мы живы, смерть не может изменить нас. Смерти нет , в эту идею Толстой или любой из нас хотят верить. Неважно, что мы обманываем себя; нам нужно избегать психической боли смерти. Но Ильича разрывает душевная боль. Так же, как мы чувствуем, и сам Толстой. Религии говорят, что конца нет, но мы знаем, что он есть. Несмотря на нашу веру в воскресшего Христа и обещанное нам бессмертие, вид смерти настаивает на том, что смерть окончательна. Толстой отказался заглушить экзистенциальную суматоху своего литературного героя. И если Ильич не мог урегулировать эту суматоху, то и Толстой не мог. Его путь вперед заключался в том, чтобы изменить формы и углубиться в свое следующее предприятие, пьесу, Сила тьмы .

Толстой отказался заглушить экзистенциальную суматоху своего литературного героя. И если Ильич не мог урегулировать эту суматоху, то и Толстой не мог. Его путь вперед заключался в том, чтобы изменить формы и углубиться в свое следующее предприятие, пьесу, Сила тьмы .

IV.

Чем больше я изучаю Исповедь , тем более очевидными становятся конфликты Толстого. (Он становится не столько религиозным писателем, сколько духовным — менее догматическим и более интересным для чтения, поскольку он подвергает сомнению свою дырявую веру.) С одной стороны, я могу обвинить Толстого в этой книге в том, что он отказался от драмы повествовательной движущей силы. С другой стороны, я признаю, что книга, которую он написал, представляла большой риск: аргументировать неуверенность и идентифицировать основанный на вере обман в себе и в государстве было отступничеством.

Несколько примеров подтверждают эту да/но риторику ощетинившейся враждебности Толстого: «Чтобы постичь истину, надо не стоять в стороне, а чтобы не стоять в стороне, надо любить и принимать то, с чем можно не соглашаться»; «В Мессе самыми важными для меня были слова: «Возлюбим друг друга единомысленно…» Следующие слова: «Веруем в Отца, Сына и Святого Духа» я пропустил, потому что не мог их понять. ”; «Как часто я завидовал крестьянам за их неграмотность и необразованность. Утверждения веры, которые для меня произвели вздор, для них не произвели ничего ложного». И,

”; «Как часто я завидовал крестьянам за их неграмотность и необразованность. Утверждения веры, которые для меня произвели вздор, для них не произвели ничего ложного». И,

[Т] чем больше я начинал проникаться этими истинами [христианскими догматами], которые я изучал, и чем больше они становились основой моей жизни, тем тягостнее и болезненнее становились эти конфликты и тем острее становилась водораздел между чего я не понимал и чего нельзя было понять, кроме как солгать самому себе.

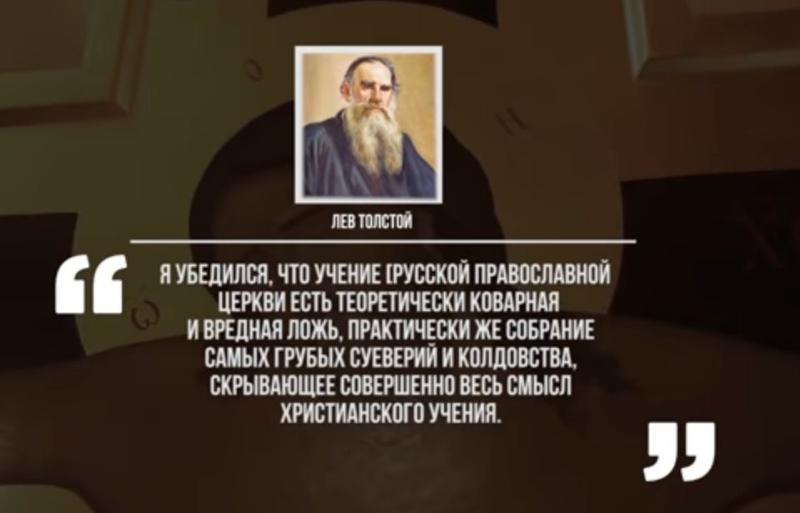

В этих цитатах мы слышим почти легкое отвращение к вере (истины — это «конфликты»). Мы также слышим («кроме как во лжи самому себе»), насколько ему отталкивает Православная Церковь, религиозная дерзость которой «тончайшими нитями сплетена с ложью».

Действительно, на последних страницах Исповедь Толстой заявляет, что те «учения веры», которые его взбесили и которым он подчинился, не могут быть истинными. «Но откуда взялась ложь, — пишет он, — и откуда взялась истина? И ложь, и истина были переданы так называемой церковью. И ложь, и истина содержатся в предании, в так называемом священном предании и священном писании». Единственная альтернатива — выйти из организованной религии, что и сделает Толстой, пока будут нарастать его антиправославные лозунги — другой путь — через частно распространяемую книгу 9.0007 Критика догматического богословия — до того, как церковь отлучила его от церкви в 1901 году.

И ложь, и истина содержатся в предании, в так называемом священном предании и священном писании». Единственная альтернатива — выйти из организованной религии, что и сделает Толстой, пока будут нарастать его антиправославные лозунги — другой путь — через частно распространяемую книгу 9.0007 Критика догматического богословия — до того, как церковь отлучила его от церкви в 1901 году.

В 2013 году переводы Питера Карсона Исповедь и Смерть Ивана Ильича были опубликованы в одном томе, из которого я цитирую. В своем предисловии Мэри Бирд поднимает проблему, с которой сталкивается любой жизнеописатель, когда ее тема превращает личную веру в текстовое описание. «[А]тобиография никогда не бывает достаточно прозрачной, — пишет Бирд, — и […] духовные мемуары от первого лица всегда являются частично конструкциями — ретроспективными и упрощающими вымыслами, наложенными на сбивающий с толку поток воспоминаний, на интеллектуальные сомнения и дилеммы». Это верно для любых мемуаров: письмо подавляет и обновляет грубость жизни. Однако точка зрения Берда не отражает уникальности творчества Толстого. У Толстого основная история — это его замешательство, его борьба с тем, что не разрешено, то, что он ставит «сомнения и дилеммы» в центр своих душевных поисков. он пытается , а не , чтобы упростить или выдумать свою разрушающую веру точку зрения: он признается в травме своего духовного кризиса. Вот почему он пишет. Это не что иное, как зацикленность Августина на грехе, которая в исповеданиях приводит его к позору и отвращению к себе, чтобы присоединиться к Божьему замыслу. Во всяком случае, Толстой борется со своей собственной неисследованной жизнью в христианстве, и именно это делает его таким злобным или, если хотите, не выдуманным толстовским персонажем.

Однако точка зрения Берда не отражает уникальности творчества Толстого. У Толстого основная история — это его замешательство, его борьба с тем, что не разрешено, то, что он ставит «сомнения и дилеммы» в центр своих душевных поисков. он пытается , а не , чтобы упростить или выдумать свою разрушающую веру точку зрения: он признается в травме своего духовного кризиса. Вот почему он пишет. Это не что иное, как зацикленность Августина на грехе, которая в исповеданиях приводит его к позору и отвращению к себе, чтобы присоединиться к Божьему замыслу. Во всяком случае, Толстой борется со своей собственной неисследованной жизнью в христианстве, и именно это делает его таким злобным или, если хотите, не выдуманным толстовским персонажем.

Настоящая проблема, я думаю, риторическая: как можно убедить других в том, во что он верит, не прибегая к перечислению необоснованных описательных заявлений, будь то агностические или подтвержденные утверждения, которые в конечном итоге звучит как упрощенно, хотя, возможно, они совсем не упрощены? Мне нравится подход Роберта Дженсена в книге «Аргументы за нашу жизнь »: «Хотя опыт веры можно описать другим, а закономерности в опыте веры можно оценить, опыт веры не является доказательством в том смысле, в каком мы используем этот термин в интеллектуальных исследованиях. жизнь — ее нельзя воспроизвести или представить другим для изучения». Вера — это мнение, а не факт. Желаемое, не проверенное. Христос родился от девы, не умер и воскрес? Просто поверь. Как только вы это сделаете, эти чувствовать как факты, имеющие эмоциональный смысл. Представьте, например, что есть видеозапись воскресения. Видим тело, душу на борту, вместе выходим из гроба; разделение души происходит в более позднем моменте «поймано на камеру». Но там не есть видеокассета — в том-то и дело. Есть только библейское утверждение. Это , почему есть только библейское утверждение. Если вы принимаете ее, вы принимаете две вещи: во-первых, что Непорочное Зачатие «не может быть воспроизведено или представлено другим для изучения», и, во-вторых, такая истина полностью является областью текста.

жизнь — ее нельзя воспроизвести или представить другим для изучения». Вера — это мнение, а не факт. Желаемое, не проверенное. Христос родился от девы, не умер и воскрес? Просто поверь. Как только вы это сделаете, эти чувствовать как факты, имеющие эмоциональный смысл. Представьте, например, что есть видеозапись воскресения. Видим тело, душу на борту, вместе выходим из гроба; разделение души происходит в более позднем моменте «поймано на камеру». Но там не есть видеокассета — в том-то и дело. Есть только библейское утверждение. Это , почему есть только библейское утверждение. Если вы принимаете ее, вы принимаете две вещи: во-первых, что Непорочное Зачатие «не может быть воспроизведено или представлено другим для изучения», и, во-вторых, такая истина полностью является областью текста.

Что опять же не факт. Но такой читатель и писатель, как Толстой или вроде нас, весьма восприимчив к тому, чтобы поверить в него, потому что оно записано, — и не поверить ему или, по крайней мере, подвергнуть сомнению это тем самым письмом, которым мы подвергаем сомнению обоснованность убеждений в первое место.

Заветы общей веры, ритуализированные в человеческих церемониях и наделенные текстовыми утверждениями, обретают странную актуальность религиозного опыта. Таким образом, чье-то учение может быть чьим-то опытом. Мусульманам достаточно сказать: «Есть только один Бог, и Аллах — его имя», и вы в деле. Христианам нужно сказать: «Я верю, что Иисус Христос — мой личный спаситель», и вы в деле. «в»? Вы находитесь в надежном клубе людей, отстаивающих веру. На самом деле, самая надежная связь племени — это его опора на религиозный язык. В Исповедь , Великая проницательность Толстого состоит в том, что когда ему самому приходилось отстаивать православные вероучения, он не мог превратить такие заявления в религиозный опыт. Он не мог приостановить свое неверие. Ему приходилось высказываться и писать против любой догмы, которую он не мог практиковать. Исследование загадки религиозного языка — то, что вы говорите, является правдой, потому что вы утверждаете это и верите в это, — привело Толстого в некотором смысле отказаться от литературы, хотя и не полностью. Художественная литература не могла утолить его душевную сухость. Но антирелигиозная и продуховная полемика, его сильная сторона как писателя на всю оставшуюся жизнь, придавала тонус самым неприятным вопросам о том, как жить.

Художественная литература не могла утолить его душевную сухость. Но антирелигиозная и продуховная полемика, его сильная сторона как писателя на всю оставшуюся жизнь, придавала тонус самым неприятным вопросам о том, как жить.

V.

Вот писательская разница между Августином и Толстым, разделенных более чем 14 веками: Августин обескровливает свое греховное тело, пока не соглашается с христианским учением, чрезмерно ненавидя себя, чтобы быть сверхкомпенсированным Божьей любовью. Толстой борется с христианским дискурсом и отвергает большую его часть в пользу своего плана спасения. Он будет лучше, когда будет служить бедняку, откажется от привязанности и примет крестьянские лишения, многие жалкие, некоторые недостижимые, — да будет так. Кульминацией этих ценностей является та, которую он сам создает: духовная уверенность в себе. Хотя он и спас призыв Христа к социальной справедливости, Толстой убежден, что он создатель своих постхристианских верований. Если другие следуют их примеру, они часто делают это из-за текстового мастерства автора. Это странный побочный продукт любой религиозной конфессии — идея о том, что автобиографы пропагандируют реформированный путь для единомышленников или адептов (вспомните Ганди или Дипака Чопру), потому что они сами усовершенствовали веру, сделали ее более действенной в современном мире.

Если другие следуют их примеру, они часто делают это из-за текстового мастерства автора. Это странный побочный продукт любой религиозной конфессии — идея о том, что автобиографы пропагандируют реформированный путь для единомышленников или адептов (вспомните Ганди или Дипака Чопру), потому что они сами усовершенствовали веру, сделали ее более действенной в современном мире.

Жизнеписателям Толстой предлагает экзистенциальное исследование религии; как и Кьеркегор, он пионер в этой «области». Он отвергает пакет: церковь, религию и политическую систему, которая их поддерживает. Это писательское средство к духовному познанию: вечно свободный, вечно ищущий, вечно обременяющий себя автор отрицает, что какой-либо другой источник может изменить его. По сути, он одухотворяет себя. Таким образом, Толстой рождает примитивный, или зарождающийся, или прото-поджанр мемуаров, жизнеописание, цель которого — увести себя от собственного и мирового обмана. Я на странице знает. Иногда это «я» знает лучше. Не Бог. Не Иисус. Не Библия. Не духовенство. «Я» я создаю посредством письма.

Не Бог. Не Иисус. Не Библия. Не духовенство. «Я» я создаю посредством письма.

Возможно, скажете вы, это выходит за рамки истории, общины и традиций, и поэтому глубоко ошибочно. Но авторитет религиозной автобиографии не нуждался бы в толстовской реформации, если бы форма одухотворяла ценности внутреннего авторитета писателя. Сегодня, с взрывом мемуаров и их акцентом на повествовательном самораскрытии (смешение стратегий сценического вымысла с стратегиями научно-популярного дискурса), у нас есть новые способы для автобиографов разыгрывать свои религиозные и духовные затруднения. Для этого изменения есть не только формальные причины.

В каком-то смысле императивная форма Толстого — послушайте, признайтесь, — если и осталась, то в европейской и американской литературе почти не сохранилась. По большей части писатели-литературоведы сочли религиозное вероисповедание неуместным — потому что большинство писателей и художников последних полутора столетий считали христианскую жизнь, веру и традиции, по меньшей мере, бесполезными. За исключением (самого) католика Томаса Мертона и панрелигиозного деятеля Алана Уоттса, в Соединенных Штатах у нас было немного писательских душ, согнутых свирепостью Льва Толстого. Действительно, некоторые из лучших работ о религии и духовности были безжалостно критически настроены по отношению к традиционной вере или отвергали ее. Многие книги К. С. Льюиса о христианстве, в том числе его религиозная автобиография 9, были любимыми людьми.0007 Удивленные радостью (1955) — произведения благочестивого христианства, которое во многих отношениях является кораблем, уплывшим в закат. К большому ужасу Льюиса, основные писатели последних двух столетий — Пейн, Уитмен, Фрейд, Дарвин, Ницше, Маркс, Твен, Рассел, Камю — были антирелигиозными или нерелигиозными в крайней степени . Несмотря на Фланнери О’Коннор, Уокера Перси, Мэрилин Робинсон и Энн Ламотт в Соединенных Штатах и Роджера Скратона и Дона Купитта в Англии, христианские темы умирают, как угольные месторождения в Вайоминге.

За исключением (самого) католика Томаса Мертона и панрелигиозного деятеля Алана Уоттса, в Соединенных Штатах у нас было немного писательских душ, согнутых свирепостью Льва Толстого. Действительно, некоторые из лучших работ о религии и духовности были безжалостно критически настроены по отношению к традиционной вере или отвергали ее. Многие книги К. С. Льюиса о христианстве, в том числе его религиозная автобиография 9, были любимыми людьми.0007 Удивленные радостью (1955) — произведения благочестивого христианства, которое во многих отношениях является кораблем, уплывшим в закат. К большому ужасу Льюиса, основные писатели последних двух столетий — Пейн, Уитмен, Фрейд, Дарвин, Ницше, Маркс, Твен, Рассел, Камю — были антирелигиозными или нерелигиозными в крайней степени . Несмотря на Фланнери О’Коннор, Уокера Перси, Мэрилин Робинсон и Энн Ламотт в Соединенных Штатах и Роджера Скратона и Дона Купитта в Англии, христианские темы умирают, как угольные месторождения в Вайоминге. Есть, но не раскопан.

Есть, но не раскопан.

В наше время верующих и нерелигиозных мемуаристов охватывает сомнение и неверие. Для них остающееся в сомнении не враждебный акт, а способ разблокировать нуминозное, поставить на кон трансцендентное в пишущей жизни автора. Это было бы несовместимо с Толстым, который по большей части убил религиозную автобиографию. Для современных писателей духовное — это то, что освобождается от религии, чтобы стать актом самовосстановления и, возможно, также и культурного восстановления. Каждое тело, которое приходит в мир, приходит с неповрежденной душой. Эдемское единство. Ни при какой предшествующей системе. Несмотря на желание родителей или государства. Что такое моральная география внутренняя жизнь этого человека? Это дверь в каждом из нас, которую Толстой распахнул.

¤

Критик, мемуарист и эссеист, Томас Ларсон является автором трех книг: Святилище болезней: воспоминания о болезни сердца для струн», и Мемуары и мемуарист: Чтение и написание личного повествования . Ларсон преподает по программе MFA в Эшлендском университете, Ашленд, Огайо. Его сайт www.thomaslarson.com.

Ларсон преподает по программе MFA в Эшлендском университете, Ашленд, Огайо. Его сайт www.thomaslarson.com.

Толстой своеобразный христианский анархист

Христианство в его истинном смысле кладет конец государству. Так понималось с самого начала, и за это был распят Христос.

– Лев Толстой

Даже для христианского анархиста чтение Библии Львом Толстым было необычным. Когда он «обратился» в христианство незадолго до своего 50-летия — годов, он не принял ортодоксальное христианство традиционной церкви. Для него Иисус не был «сыном Божьим» и не совершал никаких сверхъестественных чудес. Толстой был убежден, что эти суеверные истории в Библии были добавлены церковью для того, чтобы «христиане» были достаточно загипнотизированы, чтобы они не подвергали сомнению неоправданный компромисс, достигнутый церковью с государством. Он был убежден, что честное и полное применение христианства может привести только к безгосударственному и бесцерковному обществу, и что все те, кто утверждал обратное, были коварными лицемерами.

Толстой родился в богатой аристократической семье в 1828 году. В 1950-е годы он постепенно зарекомендовал себя как уважаемый писатель-романист. Две его самые известные работы, «Война и мир» и «Анна Каренина», были написаны между 1863 и 1869 и между 1873 и 1877 годами соответственно.

Однако в 1869 году жизнь Толстого начала меняться. Во время путешествия в далекую русскую провинцию он испытал мучительные переживания человеческой смертности. Посреди ночи его охватило чувство тщетности всех усилий, учитывая, что смерть могла быть единственным окончательным исходом. Его ужасала не сама смерть, а тот факт, что жизнь, казалось, не имела смысла, если смерть гарантированно последует.

Этот опыт преследовал его еще сильнее в течение следующих десяти лет. Как он объясняет в «Исповеди», он все более беспокойно искал смысл жизни в великих мыслителях науки, религии и философии — и все напрасно. Нигде он не мог найти ничего, что придавало бы смысл и ценность жизни. Он даже подумывал о самоубийстве.

Затем произошел прорыв. Он заметил, что окружающие его крестьяне, которых он, как гордый аристократ, до сих пор не замечал, казалось, приближались к смерти со спокойствием и безмятежностью. Но почему? Что же помогало им оставаться такими безмятежными перед лицом кажущейся тщетности жизни? Толстой понял, что у них была «вера». Это заинтриговало Толстого, но в то же время вселило в него надежду. Вот он и погрузился в Библию с новым энтузиазмом, в надежде, что смысл жизни наконец-то откроется ему – и на этот раз так оно и было.

Это откровение пришло к нему внезапно, когда он размышлял над одним конкретным и известным отрывком из Нагорной проповеди Иисуса. Этот отрывок, как заявляет Толстой в «Во что я верю», сразу открыл весь смысл Библии, и вместе с этим его экзистенциальная тревога наконец успокоилась. Эти важнейшие слова находятся в Евангелии от Матфея

.

5:38-42, а в версии Короля Иакова читается следующим образом:

Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб,

А Я говорю вам: не противьтесь злу, но всякому, кто ударит вас по правую сторону

щеку, подставь к нему и другую.

И если кто-нибудь подаст на тебя в суд и отнимет у тебя верхнюю одежду, отдай ему свою одежду

также.

И кто принуждает тебя идти одно поприще, иди с ним два.

Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся

прочь. Для Толстого последствия этих инструкций были не чем иным, как революционными. Иисус предлагал людям новый, радикальный и более мудрый метод реагирования на любую форму «зла». То есть, когда вас принуждают или когда с вами обращаются несправедливо, не мстите, а отвечайте любовью, прощением и великодушием.

Толстой размышлял над советом Иисуса и заметил, что человечество всегда попадало в порочный круг зла и насилия «око за око». Люди постоянно пытаются противостоять злу злом, насильственно решать проблемы насилия, вести войну, чтобы предотвратить новую войну. Но такие ответы приводят лишь к распространению горечи, гнева и обиды, а все, что это гарантирует, — это дальнейшее зло и страдания в будущем.

Теперь Толстой понял, что единственное лекарство от этого порочного круга насилия состоит в том, чтобы противопоставить ему добродетельный круг любви, так хорошо сформулированный Иисусом. Разрушительный цикл зла, гнева и мести может быть преодолен только терпеливым циклом любви, прощения и жертвы. Подставить другую щеку действительно означает больше страданий в краткосрочной перспективе, но есть надежда, что в конце концов злодей раскается и изменит свой образ жизни. Так же, как насилие заразно, заразна и любовь.

Разрушительный цикл зла, гнева и мести может быть преодолен только терпеливым циклом любви, прощения и жертвы. Подставить другую щеку действительно означает больше страданий в краткосрочной перспективе, но есть надежда, что в конце концов злодей раскается и изменит свой образ жизни. Так же, как насилие заразно, заразна и любовь.

Однако, как понимал Толстой, это означает, что нужно отказаться от желания заставлять других вести себя определенным образом. Не может быть никакой разницы между средствами и целями: насилие порождает дальнейшее насилие, и только любовь может в конечном итоге создать общество, связанное милосердием, миром и любовью. А любви можно научить только на собственном примере. Это требует мужества, потому что даже будучи несправедливо гонимым, последователь Христа должен терпеливо любить и прощать – даже тогда, когда последней ценой является смерть (или распятие!).

В этом для Толстого суть учения Иисуса человечеству. Это то, чему Иисус учил на протяжении всего своего служения, и это то, что он делал в своей жизни и своей смерти. И самым красноречивым изложением этого правила любви и непротивления является тот прекрасный отрывок из Нагорной проповеди.

И самым красноречивым изложением этого правила любви и непротивления является тот прекрасный отрывок из Нагорной проповеди.

Кто-то конечно скажет, что это видение утопично и нереально, но на то

точки зрения, в «Во что я верю» (стр. 18-19) Толстой говорит следующее:

Можно утверждать, что постоянное выполнение этого правила затруднительно и что не всякое

человек найдет свое счастье в том, чтобы подчиняться ему. Можно сказать, что это глупо; что, как

неверующие делают вид, что Иисус был провидцем, идеалистом, чьи невыполнимые правила были

последовал только из-за глупости его учеников. Но нельзя не признать

что Иисус очень ясно и определенно сказал то, что намеревался сказать, а именно, что

мужчины не должны сопротивляться злу; и поэтому тот, кто принимает его учение, не может сопротивляться. Следовательно, согласно Толстому, только лицемеры отрицают, что суть учения Иисуса состояла в том, чтобы призвать к непротивлению (чему бы то ни было определяемому) злу.

Однако если в этом суть христианства, то, по Толстому, христиане должны пересмотреть свои отношения с государством. В Нагорной проповеди Иисус наставлял своих последователей не клясться, не судить и не сопротивляться. Однако государство требует присяги на верность, судит своих граждан и противостоит как внутренним преступникам, так и внешним врагам. Кроме того, государство использует насилие для навязывания своих законов и держит своих граждан в форме экономического рабства. Таким образом, заключает Толстой, государство есть нехристианский институт.

Кроме того, если бы христиане действительно действовали так, как учил их Иисус, если бы они управляли своими социальными взаимодействиями через любовь, прощение и милосердие, тогда не было бы необходимости в государстве. Люди помогали друг другу и охотно делились всем необходимым для жизни. Принципом устройства общества была бы любовь, а не вымышленная «справедливость», навязываемая жестоким государством.

Таким образом, для Толстого христианство и государство — несовместимые представления об обществе. Нельзя быть и честным христианином, и в то же время признавать легитимность государства, и потому, что государство прямо противоречит ясному совету Иисуса, и потому, что если бы рекомендации Иисуса претворялись в жизнь, то государство все равно устарело бы.

Нельзя быть и честным христианином, и в то же время признавать легитимность государства, и потому, что государство прямо противоречит ясному совету Иисуса, и потому, что если бы рекомендации Иисуса претворялись в жизнь, то государство все равно устарело бы.

Но почему же тогда христианам велено подчиняться государству? Для Толстого ответ ясен: со времен императора Константина официальная церковь предала христианство, лицемерно приласкавшись к государственной власти. Поэтому Толстой столь же резко относится к церкви, как и к государству. Он обвиняет церковь и государственные органы в сговоре с целью сохранить свою власть, увековечивая хитрую смесь иррациональной лжи и узаконенного насилия, чтобы держать «христиан» загипнотизированными и заставлять их подчиняться. Он использует резкие выражения против церкви, потому что считает, что она предала учение Иисуса, решив сосредоточиться на ритуалах и суевериях, а не на центральной вести, резюмированной в Нагорной проповеди. Для него поведение как церкви, так и государства противоречит учению Иисуса, и поэтому оба они являются нехристианскими институтами, которые обречены устареть в истинно христианском обществе.

В течение последних тридцати лет своей жизни Толстой неустанно писал десятки книг, статей и брошюр о религии и политике в надежде, что это поможет пробудить его собратьев-христиан к истинной сущности христианства. Его яростная критика как государственных, так и церковных властей приводила к тому, что он часто подвергался цензуре, но его произведения публиковались за границей и распространялись как в России, так и в других странах. Соотечественники уважали его за то, что он противостоял царю, но он также получил множество писем (в том числе от Ганди) и визитов из-за границы людей, интересующихся его политической интерпретацией христианства. Таким образом, он стал важной международной фигурой на рубеже веков, хотя сегодня мы действительно помним его только по романам, которые он написал до того, как «обращался» в христианство.

В то же время его понимание христианства не было без проблем. Возможно, он был прав, привлекая внимание к забытому аспекту Библии, но его интерпретация лежащей в его основе метафизики остается неприемлемой для многих христиан сегодня. Почему? Потому что в своем стремлении очистить то, что он считал искаженной версией учения Иисуса, Толстой навязал христианству очень рационалистический подход, который покончил со всеми тайнами, ритуалами и традициями.

Почему? Потому что в своем стремлении очистить то, что он считал искаженной версией учения Иисуса, Толстой навязал христианству очень рационалистический подход, который покончил со всеми тайнами, ритуалами и традициями.

В поисках смысла жизни единственным факелом Толстого был свет разума девятнадцатого века. Если он был покорен посланием Иисуса, то это потому, что он пришел к выводу, что Иисус был просто самым разумным, но человечным учителем, когда-либо ходившим по планете, а не каким-то невероятным «сыном Бога», чье тело воскресло и действительно улетело обратно. в рай. Толстой считал, что традиционные тайны, такие как божественность Иисуса, девственность Марии, чудеса и воскресение, были либо полной чепухой, либо их можно было рационализировать.

Для него Библия была приправлена неправдоподобными суевериями, призванными отвлечь внимание читателя от рациональных учений, теперь скрытых в ней. Вот почему Толстой фактически переписал Евангелие (только краткое изложение которого было переведено на английский язык): он устранил все иррациональные добавки, согласовал все противоречивые сведения и перестроил жизнь Иисуса в логическом хронологическом повествовании. В этом Евангелии от Толстого нет сверхъестественных чудес, свет разума занимает видное место, а текст заканчивается смертью Иисуса на Кресте — так что в этой версии нет фантастического воскресения.

В этом Евангелии от Толстого нет сверхъестественных чудес, свет разума занимает видное место, а текст заканчивается смертью Иисуса на Кресте — так что в этой версии нет фантастического воскресения.

Таким образом, Толстой свел религию к морали, и для него самым красноречивым моральным кодексом, когда-либо сформулированным человеком, была Нагорная проповедь Иисуса. Он подозревал, что все богословские тайны и догмы были добавлены лживыми государственными или церковными властями. Поэтому он предупредил, что нужно очень осторожно читать и Библию, и богословские высказывания по ней, фильтруя каждое предложение через бесценную проверку разума.

Поэтому он никогда не верил в жизнь после смерти. Что успокаивало его прежнее экзистенциальное беспокойство, трудно понять, не говоря уже о том, чтобы описать, потому что на самом деле он не очень хорошо это объясняет. Но это как-то связано с осознанием того, что за пределами конечного есть нечто бесконечное, и что «вера» в это дает знание смысла жизни. Что это за «бесконечность», однако, остается неясным. Кажется, что это тесно связано как с разумом, так и с любовью, но в его трудах это остается неясным.

Что это за «бесконечность», однако, остается неясным. Кажется, что это тесно связано как с разумом, так и с любовью, но в его трудах это остается неясным.

Все-таки дело в том, что он нашел какой-то «смысл жизни» в своем рационалистическом понимании христианства. Теперь он мог видеть цель жизни, которая заключалась в том, чтобы стремиться соответствовать учению Иисуса, отвечать на все зло, преодолевая его заразительной силой любви. Это, по его мнению, было бы единственным путем к дальнейшему прогрессу в человеческих отношениях.

Его версия христианства будет неудобна тем, кто искренне верит, что божественные тайны могут быть раскрыты только через терпеливое созерцание и усердный ритуал. И критики вполне могут быть правы, утомившись от толстовской крайней, почти фундаменталистской интерпретации христианства. Тем не менее, вклад Толстого в христианский анархизм остается ценным, поскольку он обращает внимание на забытые политические последствия Нагорной проповеди, и на эту тему он писал хорошо и много.