Религия в англии средние века: Религия в средневековой Англии. История Британских островов

Содержание

Религия в средневековой Англии. История Британских островов

Религия в средневековой Англии

Нормандское завоевание принесло в Англию основные веяния и идеи западного христианства, включив ее в орбиту религиозных реформ XI и XII вв. и открыв ее для таких новшеств, как новые монашеские ордена или крестовые походы. Английская церковь номинально и, в весьма высокой степени, фактически подчинялась папскому престолу. Церковнослужители присягали на верность двум господам — папе и королю. Благодаря международным религиозным связям английские священники могли сделать карьеру за границей, и наоборот, священники-иностранцы могли занимать высшие должности в английской церкви. Британские острова не остались в стороне и от волны распространения новых монашеских орденов: в 1220-х гг. в Англии появились доминиканцы и францисканцы. Неприглядная сторона того вклада, который внесла Англия в западное христианство, состояла в антисемитизме, который процветал на континенте начиная с 1090-х гг. Первое упоминание о евреях в Англии относится к довольно позднему времени — началу XII в., однако после этого антисемитизм становится заметной чертой английской жизни, достигнув высшей точки в правление Эдуарда I, издавшего указ об изгнании из страны евреев в 1290 г. В 1144 г. против евреев было выдвинуто, вероятно, первое обвинение в убийстве младенцев. Антисемитизм отражал враждебность к чужакам, свойственную средневековому обществу. Это была оборотная сторона крестовых походов.

Первое упоминание о евреях в Англии относится к довольно позднему времени — началу XII в., однако после этого антисемитизм становится заметной чертой английской жизни, достигнув высшей точки в правление Эдуарда I, издавшего указ об изгнании из страны евреев в 1290 г. В 1144 г. против евреев было выдвинуто, вероятно, первое обвинение в убийстве младенцев. Антисемитизм отражал враждебность к чужакам, свойственную средневековому обществу. Это была оборотная сторона крестовых походов.

Но продолжали существовать и более застарелые страхи. Роль тьмы — мира, находящегося за пределами человеческого понимания и не поддающегося его контролю — в средневековом воображении была одновременно составляющим элементом и порождением более общего страха. Это был враждебный мир, в котором действовали дьявол и ведьмы — представители легионов злых сил. Многие суеверия поддерживались и подогревались церковью. В 1479 г. Яков III, король Шотландии, обвинил в колдовстве своего брата, графа Мара. Несколько ведьм были сожжены по обвинению в уничтожении восковой фигурки, долженствовавшей представлять короля Якова.

Несколько ведьм были сожжены по обвинению в уничтожении восковой фигурки, долженствовавшей представлять короля Якова.

Многие короли Англии боролись с амбициями и претензиями папского престола и местного духовенства. Отказ Иоанна признавать поставленного папой архиепископа Кентерберийского привел к тому, что в 1208 г. на Англию был наложен интердикт, запрещавший все богослужения в стране. Короли враждебно смотрели на церковную юрисдикцию, не связанную с королевским правосудием, и на перемещение средств за пределы Англии. В XIV в. были изданы постановления, призванные ограничить папскую власть: Статуты Провизоров (1351 г.) и Praemunire (1351, 1393 гг.).

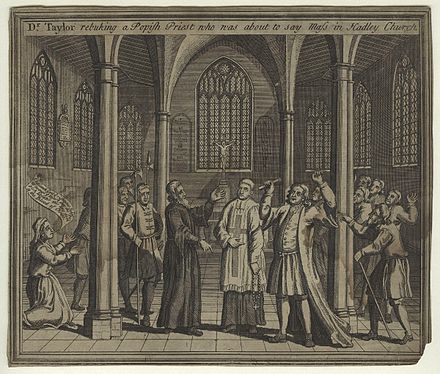

Антиклерикальными настроениями воспользовались лолларды, во главе которых стоял Джон Уиклифф (ум. 1384 г.), оксфордский теолог, отличавшийся радикальными воззрениями. Он отрицал необходимость в посредничестве между Богом и человеком, осуществляемом духовенством, папскую власть и доктрину пресуществления. Уиклифф подчеркивал авторитет Писания и подвергал критике богатство монашеских орденов. Он был осужден папой и английской церковью. После смерти Уиклиффа лолларды подвергались гонениям, особенно усилившимся после провала лоллардского заговора в 1414 г.

Он был осужден папой и английской церковью. После смерти Уиклиффа лолларды подвергались гонениям, особенно усилившимся после провала лоллардского заговора в 1414 г.

Церковь играла важнейшую роль в обществе — не в последнюю очередь в качестве образовательного, здравоохранительного и благотворительного института. Средневековые больницы, например, были первоначально религиозными учреждениями, предоставлявшими скорее тепло, кров и пищу, чем медицинское обслуживание. Они давали кров прокаженным и прочим отверженным.

Популярность и жизнеспособность позднесредневековой английской церкви остаются предметом споров. Некоторые историки подчеркивают ее популярность и жизнеспособность и утверждают, что по этим причинам Реформация не пользовалась популярностью в массах; другие ученые высказывают сомнения по этому поводу. Можно считать религиозные обряды главной путеводной нитью для средневекового человека, наполняющей его жизнь значением и красотой, но с тем же успехом можно переносить упор на антиклерикальные настроения. Можно подчеркивать аспект единения общества, особенно очевидный, например, для мессы, а можно придерживаться мнения, что религия способствовала обособлению индивидуума, указывая на частные молитвы, отвлекающие внимание от латинской литургии, произносимой священником. Как бы то ни было, большинство священников добросовестно выполняли свои обязанности и пользовались уважением прихожан. Традиционные обряды и верования поддерживались вербальными и визуальными средствами, включая кэролы, мистерии, витражи, статуи и фрески. Поэтому столь важную роль сыграла их отмена и уничтожение во время Реформации. Ясно то, что английское христианство XV в. являлось неотъемлемой частью международной церкви и что недовольство некоторыми ее сторонами и существование ереси лоллардов увеличивали тревогу, которую испытывали люди той эпохи.

Можно подчеркивать аспект единения общества, особенно очевидный, например, для мессы, а можно придерживаться мнения, что религия способствовала обособлению индивидуума, указывая на частные молитвы, отвлекающие внимание от латинской литургии, произносимой священником. Как бы то ни было, большинство священников добросовестно выполняли свои обязанности и пользовались уважением прихожан. Традиционные обряды и верования поддерживались вербальными и визуальными средствами, включая кэролы, мистерии, витражи, статуи и фрески. Поэтому столь важную роль сыграла их отмена и уничтожение во время Реформации. Ясно то, что английское христианство XV в. являлось неотъемлемой частью международной церкви и что недовольство некоторыми ее сторонами и существование ереси лоллардов увеличивали тревогу, которую испытывали люди той эпохи.

Арка в соборе Уэллса, Сомерсет

Средневековая английская архитектура во многом следовала французским образцам. Многие «английские» сооружения, такие как Даремский или Кентербериский соборы, возводились французскими архитекторами на службе у королей Норманской или Анжуйской династий. Однако, как и сами правители, постепенно англизировалась и архитектура, выработавшая особую английскую готику, примером которой может служить собор Уэллса.

Однако, как и сами правители, постепенно англизировалась и архитектура, выработавшая особую английскую готику, примером которой может служить собор Уэллса.

Церковь, религия и общество в Средние века — МФТИ

Клемешов Алексей Станиславович, кандидат исторических наук, доцент

Духовная жизнь и менталитет феодального общества Западной Европы отличались глубокой религиозностью. Католическая церковь являлась могущественным феодальным институтом. Христианство и деятели католической церкви сыграли важную роль в передаче традиций античной цивилизации, в развитии обществознания, науки. Христианская мораль и этика внедряла в общественное сознание нравственные ценности, служившие основой общечеловеческой культуры и европейской цивилизации. При изучении истории Средних веков чрезвычайно важно подчеркнуть позитивную роль христианства и католической церкви, просветительскую деятельность духовенства, социальную функцию защиты обездоленных, политических институтов, в оформлении семейно-брачных отношений и преодолении пережитков обычного права, кровной мести и произвола. История католицизма столь же противоречива, как и вся эпоха средневековья. Христианство в Западной Европе утверждалось путем жесточайшего насилия над личностью. Беспощадная борьба с языческим культом и ересями сопровождалась истреблением десятков и сотен тысяч людей, видевших иное толкование Священного Писания. Христианский фанатизм достиг своего апогея в эпоху инквизиции. Гуманистическая идеология, соборное движение, а затем и Реформация привели к существенным изменениям в религиозной идеологии и организации религиозных общин. В курсе рассматриваются все этапы эволюции Римской церкви на протяжении целого тысячелетия (с VI по XVI вв.). Её история представлена в тесной связи с историей феодального общества и особенностями идеологии средневековой Европы.

История католицизма столь же противоречива, как и вся эпоха средневековья. Христианство в Западной Европе утверждалось путем жесточайшего насилия над личностью. Беспощадная борьба с языческим культом и ересями сопровождалась истреблением десятков и сотен тысяч людей, видевших иное толкование Священного Писания. Христианский фанатизм достиг своего апогея в эпоху инквизиции. Гуманистическая идеология, соборное движение, а затем и Реформация привели к существенным изменениям в религиозной идеологии и организации религиозных общин. В курсе рассматриваются все этапы эволюции Римской церкви на протяжении целого тысячелетия (с VI по XVI вв.). Её история представлена в тесной связи с историей феодального общества и особенностями идеологии средневековой Европы.

В плане изучения учебного материала по тематике лекций планируется проведение семинарских занятий и контрольной работы.

Тема: Христианизация народов Европы и Римская церковь в VI – VIII вв.

Основные формы христианства в Западной Европе: католичество, несторианство, арианство. Народные языческие верования в эпоху раннего средневековья. Распространение христианства в варварских королевствах. Религиозная политика королевской власти. Влияние католической церкви на нравственное и эмоциональное поведение. Пути достижения высокой святости: исцеление прокаженных и слепых знамением и молитвой, благочестие, милосердие, целомудрие, забота о постройке церквей. Скромность и смирение как нормы христианской этики. Христианская церковь в Ирландии как центр миссионерской деятельности.

Народные языческие верования в эпоху раннего средневековья. Распространение христианства в варварских королевствах. Религиозная политика королевской власти. Влияние католической церкви на нравственное и эмоциональное поведение. Пути достижения высокой святости: исцеление прокаженных и слепых знамением и молитвой, благочестие, милосердие, целомудрие, забота о постройке церквей. Скромность и смирение как нормы христианской этики. Христианская церковь в Ирландии как центр миссионерской деятельности.

Тема: Христианский идеал самоотречения и первые монашеские братства в Западной Европе V – VIII вв.

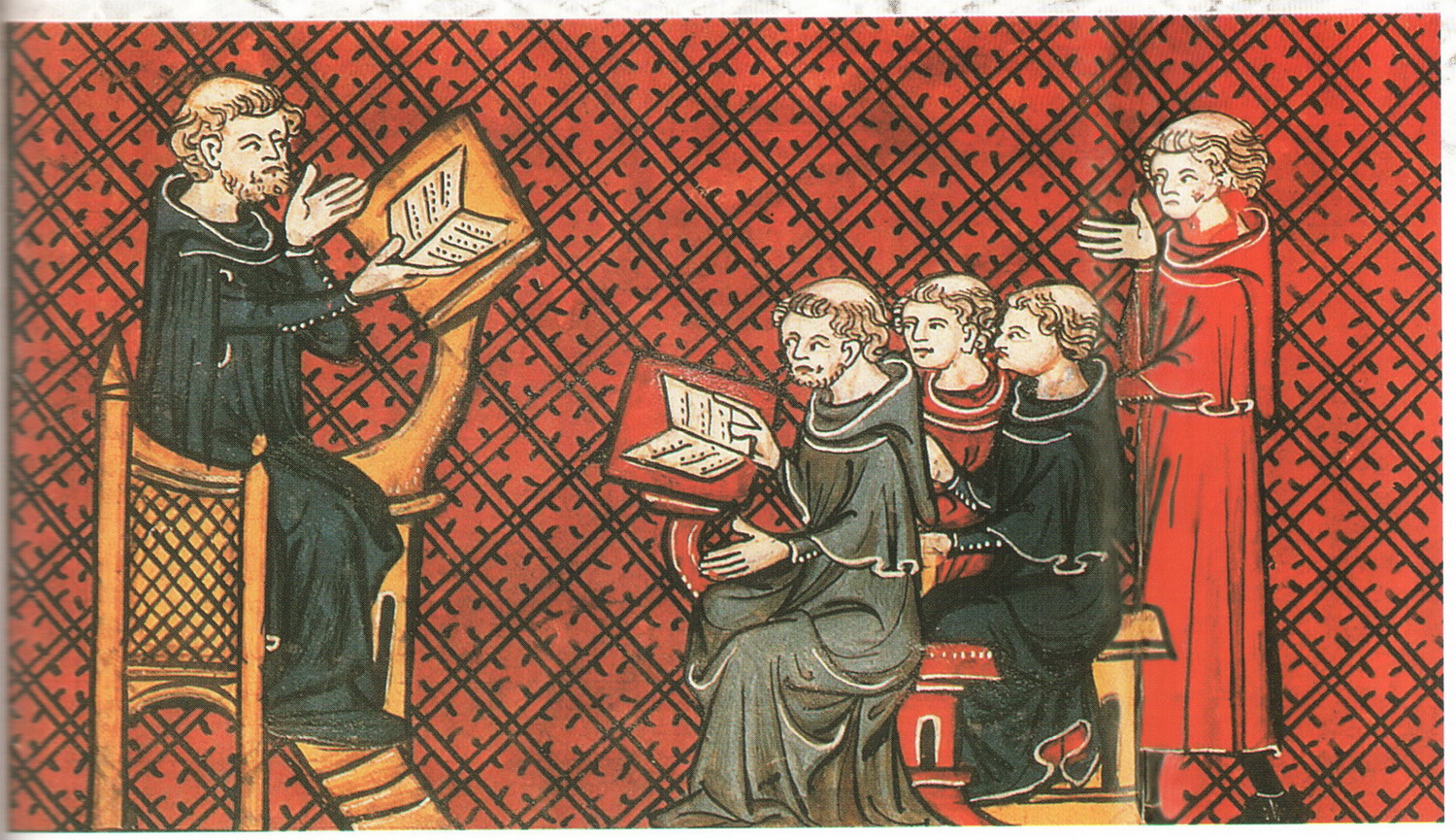

Религиозно-философский идеал монашества. Восточное отшельничество как форма самоотречения и аскезы. Социальные и евангелические мотивы отказа от мирской жизни. Виды полного самоотречения: чрезмерное воздержание от источников реальной жизни (от пищи, сна, одежды), телесное самоистязание, затворничество. Особенности монастырских общин в Ирландии. Деятельность св. Мартина (316–397 гг. ) в Галлии. Разрушение языческих святилищ, строительство церквей и основание монастырей в Пуатье и Мормутье. Первые уставы для монастырей: в Марселе (св. Кассиан – V в.), в Монте-Кассино (св. Бенедикт – VI в.). Женские монастыри в Галлии («Церковная история» Григория Турского – IX, 33, 43; X, 12, 15, 16). Первые монастыри в Италии: Боббио, Нонантула, Монте-Кассино, Виварий Флавия Кассиодора (490-585 гг.). Основные аспекты деятельности монахов, обращение в христианскую веру язычников, участие во внутренней колонизации, интеллектуальные занятия. Монастыри как центры образования, книжной культуры и христианской учености. Формирование монашеского братства на основе принципов строгой дисциплины, общей собственности, совместного труда. Правила монастырской жизни, распорядок дня. Избрание аббата и его функции. Конструктивная роль монашества в эпоху раннего средневековья.

) в Галлии. Разрушение языческих святилищ, строительство церквей и основание монастырей в Пуатье и Мормутье. Первые уставы для монастырей: в Марселе (св. Кассиан – V в.), в Монте-Кассино (св. Бенедикт – VI в.). Женские монастыри в Галлии («Церковная история» Григория Турского – IX, 33, 43; X, 12, 15, 16). Первые монастыри в Италии: Боббио, Нонантула, Монте-Кассино, Виварий Флавия Кассиодора (490-585 гг.). Основные аспекты деятельности монахов, обращение в христианскую веру язычников, участие во внутренней колонизации, интеллектуальные занятия. Монастыри как центры образования, книжной культуры и христианской учености. Формирование монашеского братства на основе принципов строгой дисциплины, общей собственности, совместного труда. Правила монастырской жизни, распорядок дня. Избрание аббата и его функции. Конструктивная роль монашества в эпоху раннего средневековья.

Тема: Христианизация Европы в IX — XI вв.

Расширение сферы влияния католической церкви. Политические последствия христианизации народов Европы. Укрепление авторитета Римской церкви. Церковная политика Карла Великого. Создание системы христианского воспитания и образования. Теологи IX в. (Алкуин, Агобард Лионский, Валафрид Страбон, Рабан Мавр) и их роль в формировании средневековой схоластики. Церковь и феодальные войны. Политические предпосылки движения за «мир». Католическая доктрина «справедливой», позже «Священной» войны. Значение католических канонов о войне в формировании рыцарской идеологии. Религиозная нравственность и феодальный быт. Влияние церковной идеологии на воспитание, образование, мораль, нравы и обычаи эпохи.

Укрепление авторитета Римской церкви. Церковная политика Карла Великого. Создание системы христианского воспитания и образования. Теологи IX в. (Алкуин, Агобард Лионский, Валафрид Страбон, Рабан Мавр) и их роль в формировании средневековой схоластики. Церковь и феодальные войны. Политические предпосылки движения за «мир». Католическая доктрина «справедливой», позже «Священной» войны. Значение католических канонов о войне в формировании рыцарской идеологии. Религиозная нравственность и феодальный быт. Влияние церковной идеологии на воспитание, образование, мораль, нравы и обычаи эпохи.

Тема: Кризис Римской церкви и предпосылки ее реформирования ( X – XI вв.). Клюнийское движение

Духовный кризис и обмирщение церкви. Продажа церковных должностей. Феодализация католической церкви. Рост церковно-монастырского землевладения. Подъём монастырской интеллектуальной культуры в X–XI вв. и усиление идеологического влияния монастырей. Рост престижа монастырей в общественно-политической жизни. Научная и просветительская деятельность монахов, ученых теологов и педагогов. Идеи нравственного очищения церкви и обновления церковной жизни. Деятельность Бенедикта Анианского (IX в.) по усилению дисциплины монастырской жизни и укреплению власти аббата. Введение в монастырях устава св. Бенедикта. Роль бенедиктинцев и цистерцианцев в реформаторском движении X–XI вв. Задачи реформирования. Монастырская реформа в Англии (966 г.), её идейная и политическая направленность. Орден Клюни – «душа средневековья» (Д. Ботти). Основание монастыря (910 г.). Клюнийская конгрегация монастырей. Постановления соборов о введении целибата и запрете симонии. Итоги Клюнийской реформы. Укрепление организационных основ Римской церкви. Поднятие авторитета папской власти. Упорядочение церковного культа. Утверждение догматов католической церкви. Развитие католической церкви в могущественный феодальный институт. Признание права церкви на взимание «десятины» и платы за совершение обрядов. Политическая зависимость европейских государств от Римского престола.

Научная и просветительская деятельность монахов, ученых теологов и педагогов. Идеи нравственного очищения церкви и обновления церковной жизни. Деятельность Бенедикта Анианского (IX в.) по усилению дисциплины монастырской жизни и укреплению власти аббата. Введение в монастырях устава св. Бенедикта. Роль бенедиктинцев и цистерцианцев в реформаторском движении X–XI вв. Задачи реформирования. Монастырская реформа в Англии (966 г.), её идейная и политическая направленность. Орден Клюни – «душа средневековья» (Д. Ботти). Основание монастыря (910 г.). Клюнийская конгрегация монастырей. Постановления соборов о введении целибата и запрете симонии. Итоги Клюнийской реформы. Укрепление организационных основ Римской церкви. Поднятие авторитета папской власти. Упорядочение церковного культа. Утверждение догматов католической церкви. Развитие католической церкви в могущественный феодальный институт. Признание права церкви на взимание «десятины» и платы за совершение обрядов. Политическая зависимость европейских государств от Римского престола. Развитие реформы в XII в.

Развитие реформы в XII в.

Тема: Духовно-рыцарские ордена в XII — XV вв.

Роль папства в организации военной защиты интересов католической церкви. Предпосылки возникновения монашеских братств рыцарей-воинов. Принятие четырех монашеских обедов: безбрачие, бедность, послушание, военная функция защиты католической веры. Иерусалимский орден – «Орден защитников Гроба Господня» (1114 г.). Символика ордена, посвященная Иисусу Христу и пилигриму. Объединение с орденом Госпитальеров (конец XV – папа Иннокентий VIII). Орден Храма («Тайное рыцарство Христово») – 1118 г. Феодальная элита Франции в составе братства. Св. Бернард о секретной миссии Ордена Храма. «Великая Хартия» Ордена Храма (1139 г.): покровительство и опека папы, освобождение от десятины. Папская булла 1162 г. о привилегиях тамплиеров, освобождение от юрисдикции местных епископов, право отпущения грехов и получения десятины как милостыни. Устав Ордена Храма. Структура и управление. Военно-политическая, дипломатическая и финансовая деятельность Ордена Храма. Причины конфликта ордена с французским королем Филиппом IV. Инквизиционный процесс 1307–1312 гг. Роспуск ордена папой (1312 г.). Казнь Великого Магистра. Первый госпиталь для паломников в Иерусалиме (1071 г.) и «Религиозное братство» для оказания помощи больным и бедным (1099 г.). «Орден всадников госпиталя Св. Иоанна Иерусалимского» (1113 г.). Объединение рыцарей-госпитальеров в монашескую общину (1128 г.). Благотворительная деятельность ордена: забота о пилигримах, помощь больным и увечным крестоносцам, защита их от сарацин. Военно-политическая функция рыцарей-госпитальеров в период крестовых войн. Структура Ордена Госпитальеров. Преобразование Ордена Госпитальеров в Орден рыцарей Родоса (1310 г.) и в Мальтийский орден Св. Иоанна Иерусалимского (нач. XVI в.) с функцией защиты христиан от воинов Турецкого султана. Духовно-рыцарские ордена и Реконкиста в Испании. Основание Тевтонского ордена (1198 г.) и перенесение военной деятельности «Братьев Немецкого Дома» в Прибалтику (1206 г.).

Причины конфликта ордена с французским королем Филиппом IV. Инквизиционный процесс 1307–1312 гг. Роспуск ордена папой (1312 г.). Казнь Великого Магистра. Первый госпиталь для паломников в Иерусалиме (1071 г.) и «Религиозное братство» для оказания помощи больным и бедным (1099 г.). «Орден всадников госпиталя Св. Иоанна Иерусалимского» (1113 г.). Объединение рыцарей-госпитальеров в монашескую общину (1128 г.). Благотворительная деятельность ордена: забота о пилигримах, помощь больным и увечным крестоносцам, защита их от сарацин. Военно-политическая функция рыцарей-госпитальеров в период крестовых войн. Структура Ордена Госпитальеров. Преобразование Ордена Госпитальеров в Орден рыцарей Родоса (1310 г.) и в Мальтийский орден Св. Иоанна Иерусалимского (нач. XVI в.) с функцией защиты христиан от воинов Турецкого султана. Духовно-рыцарские ордена и Реконкиста в Испании. Основание Тевтонского ордена (1198 г.) и перенесение военной деятельности «Братьев Немецкого Дома» в Прибалтику (1206 г.). «Ледяные крестовые походы» с целью христианизации пруссов, народов Ливонии, подчинения русских католической церкви. Тевтонские рыцари как носители идеи национального превосходства. Значение деятельности Тевтонского ордена. Упадок и крах Тевтонского ордена (с нач. XV в.). Принятие Великим магистром Альбертом Брандербургским протестантства (1525 г.).

«Ледяные крестовые походы» с целью христианизации пруссов, народов Ливонии, подчинения русских католической церкви. Тевтонские рыцари как носители идеи национального превосходства. Значение деятельности Тевтонского ордена. Упадок и крах Тевтонского ордена (с нач. XV в.). Принятие Великим магистром Альбертом Брандербургским протестантства (1525 г.).

Тема: Монашеское и евангелическое движение ( XII – XV вв.)

Монашеский аскетизм как часть религиозного мировоззрения. Христианская идея спасения через освобождение души от плоти и земных страстей. Внедрение аскетизма в сознание народа учеными-теологами и проповедниками (служителями церкви, монахами). Идеологи аскезы. Цель аскезы: стремление к спасению. Формы аскезы: молитвы, посты, ношение вериг и власяниц, строгий монастырский устав (полный уход от мира), добровольное заточение в замурованных кельях, самобичевание, ночные бдения, отказ от пищи и одежды. Содержание: подражание Христу до повторения его страданий, возвращение к Богу через умерщвление плоти. Понятие «смертный грех» в средневековой теологии. Семь основных пороков в формулировке Григория I Великого. С XIII в. «saligia» – порядок главных грехов: гордыня (с тщеславием) – superbia, жадность – avaritia, сладострастие – luxuria, гнев – ira, чревоугодие – gula, зависть – invidia, печаль – acedia. Виды церковного наказания: анафема, интердикт. Почитание подвижников в народе, канонизация церковью. Образование монашеских орденов и конгрегаций в XII–XIV вв. Отшельничество и паломничество как пути к достижению спасения, способы очищения от греховной плоти. Цистерцианский орден. Деятельность цистерцианцев: занятия физическим трудом, сельским хозяйством. Участие во внутренней колонизации в Европе. Занятия наукой и священными искусствами. Цистерцианские монахи, аббаты – видные представители теологии: Бернард Клевросский (XII в.), Иоахим Флорский (XIII в.). Орден кармелитов (1156 г.). Орден Св. Франциска. Францисканское движение. Биография Франциска из Ассизи (1207–1290 г.). Проповедь абсолютной бедности и смирения ради верности «нищему Христу».

Понятие «смертный грех» в средневековой теологии. Семь основных пороков в формулировке Григория I Великого. С XIII в. «saligia» – порядок главных грехов: гордыня (с тщеславием) – superbia, жадность – avaritia, сладострастие – luxuria, гнев – ira, чревоугодие – gula, зависть – invidia, печаль – acedia. Виды церковного наказания: анафема, интердикт. Почитание подвижников в народе, канонизация церковью. Образование монашеских орденов и конгрегаций в XII–XIV вв. Отшельничество и паломничество как пути к достижению спасения, способы очищения от греховной плоти. Цистерцианский орден. Деятельность цистерцианцев: занятия физическим трудом, сельским хозяйством. Участие во внутренней колонизации в Европе. Занятия наукой и священными искусствами. Цистерцианские монахи, аббаты – видные представители теологии: Бернард Клевросский (XII в.), Иоахим Флорский (XIII в.). Орден кармелитов (1156 г.). Орден Св. Франциска. Францисканское движение. Биография Франциска из Ассизи (1207–1290 г.). Проповедь абсолютной бедности и смирения ради верности «нищему Христу». Устав ордена Св. Франциска. Иерархия Францисканского ордена. Деятельность францисканцев: проповеди официального учения католической церкви, совершение таинств на дорогах паломничества. Орден Св. Доминика. Основание ордена в 1215 г. испанским монахом Домиником де Гузман. Устав 1216 г., утвержденный папой. Функции ордена: подготовка теологов для борьбы с ересями, инквизиция (1232 г.). Монастыри – интеллектуальные центры Западной Европы. Евангелическое движение в XII–XIV вв.. Социальные предпосылки обращения к евангелическим принципам раннего христианства. Главные события евангелического движения. Популярность христианской концепции строгой евангелической жизни. Популярное богословие и народная культура. Проблема религиозного и социального поведения паствы. Народная религиозность. Особенности религиозной психологии. Народные религиозные течения в христианстве. Ереси. Социальная и антиклерикальная направленность средневековых ересей XI–XV вв.

Устав ордена Св. Франциска. Иерархия Францисканского ордена. Деятельность францисканцев: проповеди официального учения католической церкви, совершение таинств на дорогах паломничества. Орден Св. Доминика. Основание ордена в 1215 г. испанским монахом Домиником де Гузман. Устав 1216 г., утвержденный папой. Функции ордена: подготовка теологов для борьбы с ересями, инквизиция (1232 г.). Монастыри – интеллектуальные центры Западной Европы. Евангелическое движение в XII–XIV вв.. Социальные предпосылки обращения к евангелическим принципам раннего христианства. Главные события евангелического движения. Популярность христианской концепции строгой евангелической жизни. Популярное богословие и народная культура. Проблема религиозного и социального поведения паствы. Народная религиозность. Особенности религиозной психологии. Народные религиозные течения в христианстве. Ереси. Социальная и антиклерикальная направленность средневековых ересей XI–XV вв.

Тема: Церковь, власть и общество в XII – нач. XIV вв.

XIV вв.

Идеологическое, политическое и экономическое могущество католической церкви. Духовенство в сословной структуре феодального общества. Идеологическое влияние церкви на воспитание, образование, культуру и общественную мораль. Защита и обоснование справедливости феодального общественного порядка. Роль католической церкви в сохранении античного культурного наследия (философия, право, литература). Церковь в центре общественных противоречий. Ослабление политического влияния папства в XIV в. Особенности положения национальной католической церкви в странах Западной Европы. Развитие независимых централизованных государств. Борьба европейских монархов за расширение своего суверенитета. Нарастание социальной напряженности в феодальном обществе. Предпосылки Великой схизмы XV в. Усиление церкви, как феодального института.

Тема: Демонология, ведовство и роль инквизиции в «охоте на ведьм»

Теологическое толкование образа Антихриста и дьявола. Богословская сущность демонологии. Христианские писатели о злодеяниях дьявола и демонской рати. Учение об инкубах и суккубах. Бытовое двоеверие. Колдовство, знахарство, гадания, предсказания, толкование снов. Богословская трактовка магической практики – «служение дьяволу». Демонологические легенды Средневековья. Церковь в борьбе с магией, колдовством и ведовством. Постановления соборов о наказании колдунов. Теологические трактаты и сочинения инквизиторов XII–XIV вв. Руководства по ведению ведовских процессов. Деятельность инквизиции по сыску и наказанию еретиков и «служителей дьявола». Особенности инквизиционного процесса и работы инквизиционного трибунала. Роль доминиканцев в защите святой веры. Ведовские процессы в XV–XVI вв. Итоги деятельности инквизиции и ее устранение в XVI в. Сохранение методов инквизиционного судопроизводства в светских судах по делам ведовства.

Христианские писатели о злодеяниях дьявола и демонской рати. Учение об инкубах и суккубах. Бытовое двоеверие. Колдовство, знахарство, гадания, предсказания, толкование снов. Богословская трактовка магической практики – «служение дьяволу». Демонологические легенды Средневековья. Церковь в борьбе с магией, колдовством и ведовством. Постановления соборов о наказании колдунов. Теологические трактаты и сочинения инквизиторов XII–XIV вв. Руководства по ведению ведовских процессов. Деятельность инквизиции по сыску и наказанию еретиков и «служителей дьявола». Особенности инквизиционного процесса и работы инквизиционного трибунала. Роль доминиканцев в защите святой веры. Ведовские процессы в XV–XVI вв. Итоги деятельности инквизиции и ее устранение в XVI в. Сохранение методов инквизиционного судопроизводства в светских судах по делам ведовства.

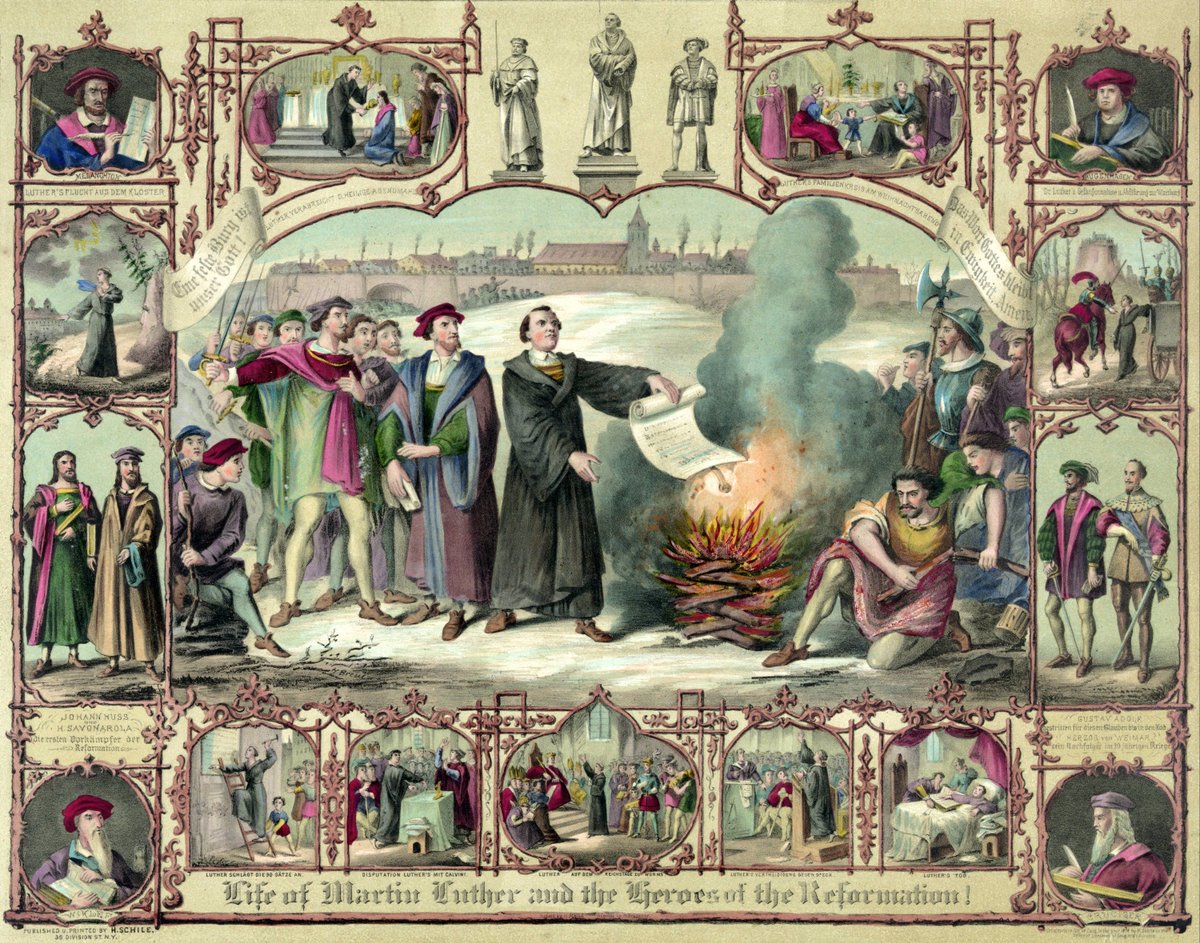

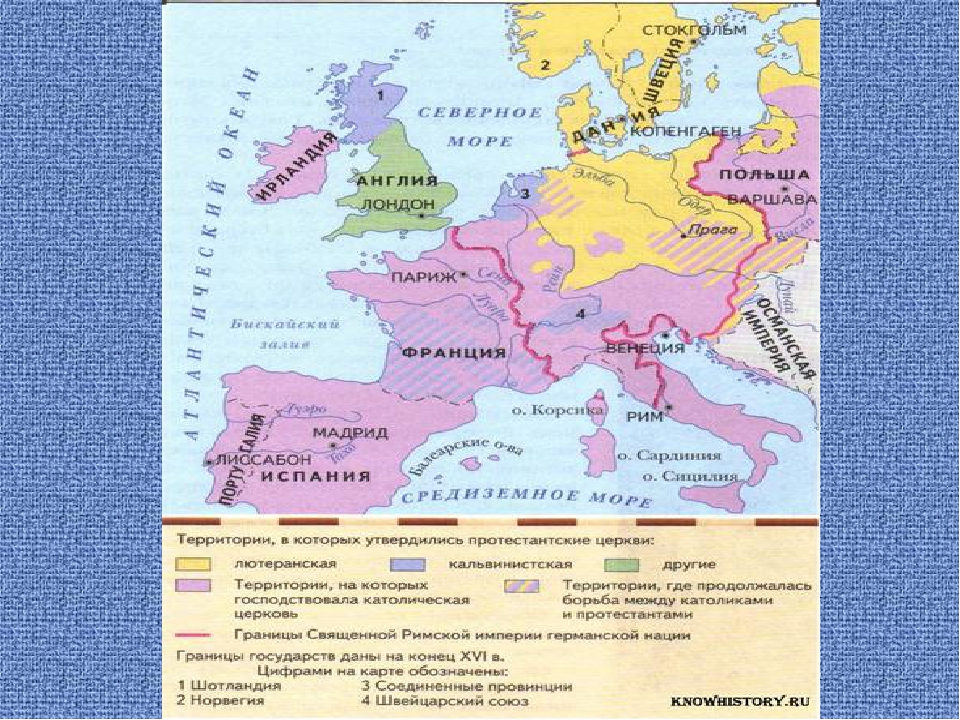

Тема: Реформация и Контрреформация в Европе в XVI в.

Особенности исторического развития стран Западной Европы в XVI веке. Образование крупных национальных государств. Развитие абсолютизма. Генезис капитализма и его влияние на феодальные институты. Социально-политические предпосылки Реформации. Возвышение буржуазии. Усиление социальных контрастов. Экспроприация крестьянства и пауперизация населения. Экономическая, политическая и культурная роль буржуазии. Идеологическая подготовка Реформации. Развитие наук и общественной мысли. Значение книгопечатания (с середины XV в.) для развития светского образования и установления международных контактов в сфере интеллектуальной культуры. Критика гуманистами папской теократической доктрины и нравственного состояния духовенства. Идейные истоки Реформации. Антикатолическая, антифеодальная направленность общественного движения в XVI веке. Реформация как форма утверждения буржуазной идеологии в религиозной сфере. Обострение классовых конфликтов и народное крестьянско-плебейское понимание Реформации. Объединение усилий европейских монархов для защиты католицизма. Рим – организаторский центр борьбы с протестантизмом.

Образование крупных национальных государств. Развитие абсолютизма. Генезис капитализма и его влияние на феодальные институты. Социально-политические предпосылки Реформации. Возвышение буржуазии. Усиление социальных контрастов. Экспроприация крестьянства и пауперизация населения. Экономическая, политическая и культурная роль буржуазии. Идеологическая подготовка Реформации. Развитие наук и общественной мысли. Значение книгопечатания (с середины XV в.) для развития светского образования и установления международных контактов в сфере интеллектуальной культуры. Критика гуманистами папской теократической доктрины и нравственного состояния духовенства. Идейные истоки Реформации. Антикатолическая, антифеодальная направленность общественного движения в XVI веке. Реформация как форма утверждения буржуазной идеологии в религиозной сфере. Обострение классовых конфликтов и народное крестьянско-плебейское понимание Реформации. Объединение усилий европейских монархов для защиты католицизма. Рим – организаторский центр борьбы с протестантизмом.

Источники

1. Абеляр. История моих бедствий. – М., 1959.

2. Августин Аврелий. Творения. – СПб., Киев, 1998.

Творения. – СПб., Киев, 1998.

3. Антипапское движение в Риме в XII–XIII веках. Документы. Вопросы истории религии и атеизма. 1962. Вып. 10.

4. Бубнов Н. М. Сборник писем Герберта. Тт. 1–3. 1890.

5. Гельмольд. Славянская хроника. – М., 1963.

6. Григорий Турский. История франков. – М., 1987.

7. Данте Алигьери. Новая жизнь. Божественная комедия. – Б.В.Л., 1967.

8. Документы о взаимоотношениях папской курии с Великим киевским князем Изяславом Всеволодовичем и польским князем Болеславом II Смелым // Вестник Московского университета. История. 1975, № 5.

9. Идеи эстетического воспитания. Т. 1. М., 1973 (Фома Аквинский. Должно ли включать напевы в богослужение?).

10. Иннокентий III. О презрении к миру. // Итальянский гуманизм эпохи Возрождения. Ч. II. – Изд. Саратовского университета, 1988.

11. Историки эпохи Каролингов.– М., 1999.

Историки эпохи Каролингов.– М., 1999.

12. Итальянские гуманисты XV в. о церкви и религии. – М., 1963.

13. Итальянский гуманизм эпохи возрождения. Ч. II. – Изд. Саратовского университета. 1988.

14. Каноны или книга правил святых апостолов, святых соборов вселенских и поместных и святых отцов. – М., 2000.

15. Легенда о докторе Фаусте. – М., 1978.

16. Лоренцо Валла. Об истинном и ложном благе. О свободе воли. – М., 1989.

17. Лютер М. Избранные произведения. – СПб., 1994.

18. Мюнцер Т. Пражское воззвание. Письма Т. Мюнцера. СВ. № 52. – М., 1989.

19. Памятники средневековой латинской литературы IV–IX вв. – М., 1970.

20. Памятники средневековой латинской литературы X–XI вв. – М., 1972.

21. Папские тексты отпущения грехов // Вопросы истории религии и атеизма. 1954. Вып. 4.

4.

22. Подвижники: избранные жизнеописания и труды. – Самара. 1998.

23. Послания магистра Иоанна Гуса. – М., 1903.

24. Рихер Реймсский. История. – М., 1998.

25. Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения (XV век). – МГУ, 1985.

26. Сугер из Сен-Дени. Книжечка об освящении церкви Св. Дионисия. // Идеи эстетического воспитания. Т. I. – М., 1973.

27. Ульрих Страсбургский. Сумма о благе. История Эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. Т. I. – М, 1962, стр. 291–301.

28. Ульрих фон Гуттен. Диалоги. Публицистика. Письма. – М., АН СССР, 1959.

29. Фома Кемпийский. О подражании Христу // Богословие в культуре Средневековья. – Киев, 1992.

30. «Цветочки» Св. Франциска Ассизского. – М., 1990; М., 2000.

31. Шпренгер Я., Инсисторис Г. «Молот ведьм». – М., 1990.

32. Эразм Роттердамский. Разговоры запросто. – М., 1969.

Эразм Роттердамский. Разговоры запросто. – М., 1969.

33. Эразм Роттердамский. Философские произведения. – М., 1987.

Литература

1. Аверинцев С.С. Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода от античности к средневековью // Из истории культуры Средних веков и Возрождения. – М., 1976.

2. Бедуелл Г. История церкви / Пер. с франц. К.Н. Корсакова. – М., 1996.

3. Бецольд Ф. История Реформации в Германии. Тт. 1–2. – СПб., 1900.

4. Бицилли П.М. Элементы средневековой культуры. – Одесса, 1919.

5. Бицилли П.М. Очерки итальянской жизни XIII в. – Одесса, 1916.

6. Богословие в культуре Средневековья. – Киев, 1992.

7. Боргош Ю. Фома Аквинский. – М., 1966.

8. Безескул В.П. Папство и Арнольд Брешианский. – Харьков, 1884.

9. Безескул В.П. К истории папства в XI столетии. – СПб, 1911.

Безескул В.П. К истории папства в XI столетии. – СПб, 1911.

10. Веселовский А.Н. Где сложилась легенда о Святом Граале? – СПб., 1900.

11. Вильфиус А.Г. Вальденское движение и развитие религиозного индивидуализма. – М., 1916.

12. Вильфиус А.Г Характер и состав ранних вальденских общин. – М., 1914.

13. Виппер Р.Ю. Церковь и государство в Женеве XVI века в эпоху кальвинизма. – М., 1984.

14. Вязигин А.С. Очерки из истории папства в XI столетии. – СПб., 1911.

15. Вязигин А.С. Григорий VII. Его жизнь и общественная деятельность. – СПб., 1891.

16. Гейсер. История Реформации. – М., 1892.

17. Генкинг М. Дьявол. – М., 1930.

18. Гергей Е. История папства (XII–XX вв.). – М., 1996.

19. Герье В.И. Западное монашество и папство. – М., 1913.

20. Герье В.И. Расцвет западной теократии. – М., 1916.

– М., 1916.

21. Голенищев-Кутузов И.Н. Средневековая латинская литература Италии. – М., 1972.

22. Гревс И.М. Новый труд по религиозной истории средневековой Италии в русской научной литературе. – СПб., 1913.

23. Грегоровиус Ф. История города Рима в Средние века. Тт. 1–5. – СПб., 1903–1907.

24. Григулевич Р.И. Инквизиция. – М., 1985.

25. Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. – М., 1990.

26. Данэм Б. Герои и еретики. Политическая история западной мысли. – М., 1967.

27. Дашкевич Н.П. Сказание о святом Граале // Из истории средневекового романтизма. – К., 1877.

28. Демонология эпохи Возрождения. – М., 1995.

29. Добиаш-Рождественская О.А. Западные паломничества в Средние века. – Пг. 1924.

30. Добиаш-Ррождественская О.А. Культура западноевропейского средневековья.

31. Добиаш-Рождественская О.А. Культ Св. Михаила в латинском средневековье. V–XIII вв. – Пг., 1917.

32. Добиаш-Рождественская О.А. Крестом и мечом. Приключения Ричарда I Львиное Сердце. – М., 1991.

33. Заборов М.А. История крестовых походов в документах и материалах. – М., 1977.

34. Заборов М.А. Крестоносцы на Востоке. – М., 1980.

35. Заборов М.А. Крестовые походы. – М., 1956.

36. Заборов М.А. Папство и крестовые походы. – М., 1960.

37. Кантарович. Средневековые процессы против ведьм. 1899.

38. Карсавин Л.П. Основы средневековой религиозности в XII–XIII вв., преимущественно в Италии. – Пг., 1915.

39. Карсавин Л.П. Очерки религиозной жизни в Италии XII–XIII вв. – СПб., 1912.

40. Карсавин Л.П. Святые отцы и учители церкви. – М., 1994.

41. Карсавин Л.П. Монашество в Средние века. – М., 1992.

Монашество в Средние века. – М., 1992.

42. Карташев А.В. Вселенские соборы. – М., 1994.

43. Клячин В.П. Политические собрания и политическая организация кальвинистов во Франции XVI в. – Киев, 1888.

44. Керов В.Л. Идеи Апокалипсиса в Средние века. – М., 1992.

45. Ковальский Ян Веруш. Папы и папство. – М., 1991.

46. Колдуньи и ведьмы. – М., 1996.

47. Корелин М.С. Важнейшие моменты в истории средневекового папства. – СПб., 1901.

48. Котляревский С.А. Францисканский орден и римская курия в XIII–XIV вв. – М., 1901.

49. Кузнецов Е.В. Движение лоллардов в Англии (к. XIV–XV вв.). – Горький, 1968.

50. Культура эпохи Возрождения и Реформации. – М., 1981.

51. Куртц И.Г. Очерк церковной истории. – СПб., 1868.

52. Ланфрэ П. Политическая история папства. – СПб., 1870.

53. Лебедев А.П. Из истории нравственного состояния духовенства от II до VIII в. 1903.

Лебедев А.П. Из истории нравственного состояния духовенства от II до VIII в. 1903.

54. Лекки Г. История возникновения и влияния рационализма в Европе. Т.1. 1871.

55. Леман. Иллюстрированная история суеверий и волшебств. 1901.

56. Ли Г.Ч. История инквизиции в Средние века. Тт. 1–2. – СПб., 1911–1912.

57. Лозинский С.Г. История папства. – М., 1986.

58. Лортц Йозеф. История церкви. Т. 1. Древность и Средние века. – М., 1999; Т. 2. – М., 2000.

59. Лучицкий И.В. Гугенотская аристократия и буржуазия на юге после Варфоломеевской ночи. – СПб., 1870.

60. Лучицкий И.В. Феодальная аристократия и кальвинисты во Франции. – Киев, 1871.

61. Лучицкий И.В. Католическая лига и кальвинисты во Франции. 1877.

62. Малицкий. Борьба галльской церкви против пап за независимость.

63. Маркин С. Знакомство с Эразмом. – М., 1971.

– М., 1971.

64. Мельвиль Марион. История ордена тамплиеров. – СПб., 2000.

65. Мень А. История христианства. Т. 2. – М., 1992.

66. Мирошкин Н. Древняя британская церковь. ЖМН Пр. № 163, 1872.

67. Мишле Ж. Ведьма. – М., 1997.

68. Осиновский И.Н. Томас Мор. – М., 1985.

69. Осиновский И.Н. Томас Мор – утопический коммунизм, гуманизм, Реформация. – М., 1978.

70. Осокин Н.А. История альбигойцев до смерти папы Иннокентия III. – Казань, 1872.

71. Осокин Н.А. История альбигойцев и их времени. – Казань, 1869–1872.

72. Осокин Н.А. Первая инквизиция и завоевание Лангедока французами. – Козлов, 1872.

73. Парнов Е. Трон Люцифера. – М., 1991.

74. Перну Р., Клэн М-В. Жанна д`Арк. 1992.

75. Перцев В.Н. Католическая церковь и новая культура XIII–XV вв. – Минск, 1938.

76. Плешкова С.Л. Французская монархия и церковь (XV – сер. XVI вв.). – М., 1992.

77. Поснов М.Э. История христианской церкви. – Брюссель, 1964.

78. Потехин А. Очерки из истории борьбы англиканства с пуританством при Тюдорах (1550–1603). – Казань, 1894.

79. Рамм Б.Я. Папство и Русь в X–XV вв. – М.-Л., 1959.

80. Ревуненкова Н.В. Ренессансное свободомыслие и идеология Реформации. – М., 1988.

81. Рожков В. Очерки по истории Римско-католической церкви. – М., 1998.

82. Савин А.Н. Английская секуляризация. – М., 1906.

83. Савин А.Н. Религиоозная история Европы эпохи Реформации. – М., 1914.

84. Самаркин В.В. Восстание Дольчино. – М., 1971.

85. Сидорова Н.А. Очерки по истории ранней городской культуры во Франции. – М., 1953.

86. Сказкин С.Д. Исторические условия восстания Дольчино. – М., 1955.

– М., 1955.

87. Сказкин С.Д. Избранные труды по истории. – М., 1973.

88. Сказкин С.Д. Из истории социально-политической и духовной жизни Западной Европы в Средние века. – М., 1981.

89. Смирин М.М. Народная реформация Томаса Мюнцера. – М., 1955.

90. Сперанский Н. Ведьмы и ведовство. – М, 1906.

91. Сумцов Н. Очерк истории колдовства. 1878.

92. Тальберг Н. История христианской церкви. – М., 2000.

93. Тардже Дж. Мир паломничества. – М., 1998.

94. Трахтенберг О.В. Очерки по истории западноевропейской средневековой философии. – М., 1957.

95. Тухолка С. Процессы о колдовстве в Западной Европе в XV–XVI вв. – СПб, 1909.

96. Уколова В.И. Античное наследие и культура раннего Средневековья. – М., 1989.

97. Усков Н.Ф. Христианство и монашество в Западной Европе раннего средневековья. – Алетейя, 2001.

– Алетейя, 2001.

98. Фергюсон Д. Христианский символизм. – М., 1998.

99. Флори Жан. Идеология меча. – СПб., 1999.

100. Хейзинга Йохан. Осень Средневековья. – М., 1995.

101. Херманн Х. Савонаролла: еретик из Сан-Марко.– М., 1982.

102. Хьюз Р. Небеса и ад. – М., 1998.

103. Шевкина Г.В. Сигер Брабантский и парижские аверроисты XIII в. – М., 1972.

104. Штекли А. Томас Мюнцер. – М., 1961.

105. Эразм Роттердамский и его время. – М., 1989.

Примерная тематика рефератов к курсу:

1. Бенедикт и его устав.

2. Немецкий проповедник Бертольд Регенсбургский.

3. Поэма Вернера Садовника «Майер Гельмбрехт» – как отражение корпоративного сознания средневекового человека.

4. Традиции и верования древних германцев.

5. Тамплиеры. Суть конфликта с королевской властью.

Суть конфликта с королевской властью.

6. Восприятие средневековым человеком жизни земной и загробной.

7. Св. Колумбан и его устав.

8. Основные пути христианизации германских народов в IV–IX вв.

9. Монашество в Западной Европе X–XI вв.

10. Церковь и образование в раннее средневековье.

11. Иоанн Кассиан и монашеское воспитание на Востоке и Западе.

12. Рыцарское воспитание.

13. Городские школы, схоластика и университет в средние века.

14. Выступление М. Лютера против римской курии. «95 тезисов против индульгенций».

15. Учение и деятельность Жана Кальвина.

16. Орден иезуитов и его устав.

17. Елизавета Тюдор и англиканская реформация.

18. Государство и церковь глазами пуритан.

19. Эразм Роттердамский о схоластике, монашестве и церкви («Похвала глупости»).

20. Критика духовенства и папства Ульрихом фон Гуттеном.

21. Ульрих фон Гуттен о плане борьбы с засильем церкви.

22. Критика общественного строя Англии в «Утопии» Томаса Мора.

23. Общество будущего по «Городу Солнца» Томазо Кампанеллы.

24. Формирование духовно-интеллектуальной элиты в средние века: монастырь, королевский двор, университет.

25. Этический идеал Гассенди и его отношение к религии.

26. Варфоломеевская ночь в мемуарах XVI в.

27. Мария Стюарт в политической борьбе эпохи Реформации.

28. Демонология и деятельность инквизиции в XV–XVI вв.

Контрольные вопросы по курсу:

1. Боги и верования германской языческой эпохи.

2. Основные пути проникновения христианства к германским народам.

3. Принятие христианства англосаксами и северными германцами – скандинавами.

4. Христианское миссионерство в VII–VIII вв.

5. Христианизация как одно из орудий внешней экспансии при Каролингах.

6. Принятие христианства франками в эпоху Меровингов.

7. Язычество и «народное христианство».

8. Государство и церковь раннего средневековья.

9. Возникновение аскетического движения.

10. Учение Оригена об истинном христианине.

11. Павел Фивский – «основатель и царь монашеской жизни».

12. Основные формы отшельничества.

13. Антоний Египетский.

14. Пахомий, его жизнь и деятельность.

15. Монастыри Василия Великого.

16. Распространение аскетического движения в Западной Европе.

17. Деятельность св. Мартина.

18. Первые попытки кодификации монастырских уставов (Устав Кассиена).

19. Процесс изменения первоначального монашества, его суть, институт новициата.

20. Попытки реформы монашества (мероприятия Карла Великого, монастырский капитулярий 817 года).

21. Понятие «церковь». Организационное строение католической церкви. Основные функции церкви в странах Западной Европы.

Основные функции церкви в странах Западной Европы.

22. Церковь в системе феодальных отношений.

23. Место духовенства в сословной структуре общества.

24. Усиление могущества церкви в XI–XIII вв.

25. Католическая церковь и процесс политической централизации в странах Западной Европы.

26. Роль церкви в эпоху средневековья.

27. Процесс политической централизации и укрепление королевской власти в странах Западной Европы.

28. Городские школы: содержание образования и организация учебного процесса.

29. Содержание и формы обучения в средневековых высших школах.

30. Францисканцы и доминиканцы.

31. Универсальный характер средневековой проповеди.

32. Основополагающие акты Святой Инквизиции.

33. Инквизиционное судопроизводство.

34. Восприятие средневековым человеком жизни земной и загробной.

35. Клюнийское движение.

36. Что способствовало устойчивости народной магии.

37. Система сакраментов и сакраменталий.

38. Сакрально-магические ритуалы христианской церкви, их назначение и связь с язычеством.

39. Основные черты лютеровской церковно-реформационной программы. Возникновение лютеранской церкви.

40. Т. Мюнцер и его реформационная деятельность.

41. Складывание кальвинистской церкви.

42. Деятельность инквизиции в XVI веке.

43. Тридентский собор и его значение в укреплении католической церкви.

44. Религиозная и церковная политики испанского абсолютизма в конце XV– нач. XVII вв.

45. Складывание доктрины англиканства.

46. Реформация во Франции и причины религиозных войн.

47. «Молот ведьм».

48. Некоторые особенности социальной психологии населения Западной Европы в XVI в.

1. Гибель древней цивилизации

Древняя цивилизация достигла в Греции высокого развития.

Вероятно, мы знаем главные работы греческих математиков и астрономов. «Начала» Евклида в течение двух тысяч лет служили единственным источником подлинной науки, вместе с «Альмагестом» Птолемея, резюмировавшим греческую астрономию.

В V веке император Феодосий приказал уничтожить все скульптуры, поскольку они изображали, как он думал, языческих идолов. То, что до нас дошло, ускользнуло от внимания христианских фанатиков. Из всей греческой скульптуры осталось несколько повреждённых образцов; всё остальное — ремесленные копии. Труднее было уничтожить архитектуру: Парфенон сохранился до XVII века. В 1687 году турки, владевшие в то время Грецией, устроили в нём пороховой склад, а венецианцы, осаждавшие Афины, взорвали его артиллерийской бомбой; теперь мы видим лишь его руины. Это было уже после эпохи Возрождения, когда художественное значение Парфенона было хорошо известно, особенно в Италии.

В сущности, культура Древнего Запада — или «Античного мира» — была создана греками.

Римские плебеи так и не добились гражданского равноправия. Рим был, и остался после всех реформ олигархической республикой. Граждане голосовали по центуриям, так что каждая центурия имела один голос. При этом «центурии» были определены таким образом, что всадники и первый имущественный класс имели вместе 98 центурий, а остальные четыре класса, общим числом, 95.

Если не говорить о жалком продолжении Римской империи, об исторически бездарной империи со столицей в Византии, то конец Римского государства наступил в 476 году, когда германский вождь Одоакр упразднил фиктивную должность императора и принял на себя власть над Римом. К этому времени вся западная часть Римской империи была захвачена германскими племенами. Это и считается концом Древнего мира. Но причину его гибели надо искать в более ранних явлениях, обессиливших греко-римскую культуру. Силу её составляли свободные граждане греческих полисов и Римской республики, и эта сила исчезла, когда не стало свободных граждан.

Рабство погубило Римскую империю прямым и очевидным способом: воинская доблесть была утрачена вместе с привычкой к труду. Уже и раньше тяжёлые виды труда выполняли рабы, а затем и плуг, и меч стали тяжелы для «свободного» человека.

Рабство проще всего объяснить, рассматривая раба как «живую машину». Древние часто прибегали к такой терминологии, называя раба «говорящим орудием». В наши дни писатели-фантасты любят изображать общество, обслуживаемое роботами, и неизменно наталкиваются на те же конфликты, которые погубили древний мир. Вероятно, дешёвый рабский труд и был причиной угасания греческого гения. Конечно, учёный или художник имеет неэкономические стимулы деятельности. Но если личный труд считается недостойным свободного человека, то учёный не станет возиться с приборами в лаборатории, а направит свой ум по благородному пути интроспекции, пытаясь извлечь все знание из наблюдения собственных мыслительных процессов.

И всё же, потеря научной и технической изобретательности представляет величайшую загадку древнего мира. У греков эти способности угасли ещё до принятия христианства, в 1–2 веках новой эры. Складывается впечатление, будто они превратились в другой этнос; и в самом деле, они даже придумали себе другое название: в Восточной империи, которую мы называем Византийской, греки, продолжавшие говорить по-гречески и всегда остававшиеся доминирующей нацией, называли себя «ромеями», то есть римлянами.

Что же случилось с греками? Простейшее объяснение было бы в том, что их сделала такими христианская религия. В самом деле, эта религия была совсем непохожа на прежнюю. Прежде, во времена «язычества», не было особого сословия жрецов, и все сакральные церемонии выполняли в течение определённого времени люди из «благородных» семей. Не было никакой «теологии», и все сведения о богах приходилось получать от поэтов; каждый волен был рассуждать о религии, как хотел, и от гражданина требовали только формального выполнения некоторых обрядов. Христианская церковь, пришедшая с Востока, была создана еврейскими сектантами и несла на себе отпечаток еврейской культуры, впитавшей в себя к тому времени фантастические суеверия египтян и сирийцев.

Почти невероятно, что греки и римляне не применяли машин. В древности производство почти не было связано с наукой. Технология изготовления вещей выработалась в начале Античности, и по существу уже не менялась. В Римском государстве, существовавшем 1200 лет, производили, перевозили и продавали всевозможные вещи, но всегда применяли одни и те же убогие технические приёмы, требовавшие огромных затрат физического труда. Об этой инерции технического мышления много писали. Её объясняли, как уже говорилось выше, дешевизной рабов и предрассудками, унижавшими ручной труд. Древние вовсе не были бездарны в техническом отношении. Герон Александрийский придумал множество машин, в том числе прообраз паровой турбины, но все эти вещи были известны лишь как салонные игрушки. Кажется, некоторое применение получил только архимедов винт для подъёма воды. В древности не умели даже как следует запрягать лошадей: пользовались хомутом, сдавливавшим лошади горло и мешавшим ей везти груз.

Техническая инертность древних особенно удивительна в военном деле. Римляне, не знавшие ничего важнее войны, никогда не выдумали никакого нового оружия. Они заимствовали новую форму меча у галлов, новый тип дротика у испанцев. Даже их военная организация, по-видимому, столетиями не менялась: знаменитый римский лагерь оставался таким, как его описал Полибий. В течение трёх лет, с 215 до 212 года до новой эры, римская армия не могла взять Сиракузы, несмотря на подавляющее численное превосходство. Мешала им изобретательность одного человека: Архимед придумал множество военных машин. Полководец Марцелл якобы приказал сохранить ему жизнь, но римский солдат раскроил голову учёному, занятому решением задачи.

Может быть и верно, что римский вельможа, несомненно получивший греческое образование, хотел сохранить жизнь знаменитого мудреца. Но понимал ли он значение его изобретений? Как это ни странно, римляне ничего не пытались узнать у его учеников и никогда не применяли этих удивительных изобретений.

Я думаю, что главной причиной застоя в Древнем мире была психическая установка человека, не верившего в возможность что-нибудь изменить в ходе человеческих дел. Древний человек стоял на коленях перед историей. Греческий эксперимент свободы не удался, а римская система порабощения пришла к жалкому концу. Крепостные-колоны, сменившие свободных граждан, предпочитали власть варваров, ненавидя бюрократическую систему выродившейся империи. Отчаявшись в земном спасении, люди искали утешения в новой религии.

2. Сущность христианства

Наиболее важным событием древней истории, завершающим эту эпоху и начинающим Средние века, было возникновение христианской религии. В отличие от племенных религий древности, эта религия была универсальной: она обращалась к каждому человеку — бедному или богатому, свободному или рабу, независимо от его происхождения.

В конце Древнего мира возникло множество сект, происходивших преимущественно с Востока, где ещё со времени Александра Македонского вследствие смешения культур усилилось религиозное брожение. Одна из религий, возникшая ещё раньше, была универсальна в этническом смысле и предлагала принцип безграничной любви: это было учение Будды.

На языке психологии «спасение» означает психическое равновесие, которого уже не могли дать в то время старые религии. Города-государства Греции и Италии имели своих «общинных» богов-покровителей, принесённых предками с далёкой родины индоевропейцев. Но в эллинистическую эпоху греки расселились по всем странам Ближнего Востока, где выросли большие города с разноплеменным населением и развилось рыночное хозяйство. В Александрии, Антиохии, Иерусалиме, а потом и в самом Риме было множество бедных людей — ремесленников и торговцев, рабов и слуг, солдат и чиновников, наконец, как всегда в больших городах, просто бедняков, перебивавшихся случайными заработками.

Эта новая религия рождалась в больших городах, среди бедных людей разного происхождения.

Мы уже знаем, что дуализм «любви» и «ненависти» на биологическом языке расшифровывается как взаимодействие инстинктов — социального инстинкта и инстинкта внутривидовой агрессии — при участии других человеческих инстинктов.

Мы описали выше, как было нарушено равновесие между двумя великими инстинктами, сложившееся на Востоке в статическом сословном порядке. В обществе Древнего Запада это привело к непрерывной многовековой классовой борьбе, в которой богатые неизменно имели преимущество над бедными, поскольку они издавна контролировали государственные механизмы, владели материальными средствами и, наконец, могли получить дорогостоящее образование.

Римские патриции сумели перевести классовое недовольство на путь завоевательных войн, создав мировую империю, где римляне стали «расой господ». Эти люди обладали необычайным искусством управления, которое можно считать особым дарованием римлян; их подражатели, претендовавшие впоследствии на мировое господство, никогда не могли с ними сравняться. Но в интересующую нас эпоху завоевательный потенциал Рима был исчерпан, поставки рабов прекратились, и оба указанных выше средства не могли уже помочь. Бедные были разрознены: свободные презирали рабов, и племенные раздоры не позволяли им объединиться. Они были бессильны перед Римским государством, но ненавидели его и не хотели его защищать. Завоевателей они скорее приветствовали, что было важной причиной распада империи. Но вернёмся к эпохе зарождения христианства.

Представим себе психическое состояние бедного человека в древнем мире.

Гражданское общество того времени было построено на принципе вражды — как и то общество, в котором мы живём. В этом обществе человек мог любить только «близких» (откуда и происходит слово «ближний», получившее впоследствии более широкое значение; ср. английское neighbour). «Близкими» же могли быть только люди своего племени или своей общины, как это было с древнейших времён, и только люди сходного социального положения. На «близких» распространялись положительные эмоции; все остальные люди вызывали настороженность и подозрительность, нередко переходившие даже в мирных условиях в безудержную ярость, создавшую выражение «война всех против всех» (bellum omnium contra omnes).

Ненависть составляла основной фон жизни бедного человека. В таких городах, как Иерусалим, Антиохия, Александрия, было слишком много «чужих», и бремя ненависти было тяжко. К тому же, эта ненависть слишком часто была пропитана завистью: униженный мог внутренне предпочитать положение унижающего, подсознательно считая его лучше себя.

На пятьсот лет раньше перед той же проблемой стоял Будда, но он пришёл к другому решению. Поняв, что любовь и ненависть неразрывно связаны друг с другом, как полюсы магнита, Будда решил отключить весь этот «магнит желания». Тогда исчезнет ненависть и вообще всякое страдание: ничего не желая, человек обретёт душевный покой. Но тем самым буддийский святой перестаёт быть «нормальным человеком». Решение Будды — это уход от мира, акт отчаяния, признающий безысходное рабство этого мира.

К другому решению пришёл Христос: он «осудил» полюс ненависти и «оправдал» полюс любви. Он изобрёл фикцию всеобщей любви — в чём и состояло главное психологическое открытие Иисуса Христа. Как мы знаем, человек не способен любить — в прямом смысле этого слова — всех своих собратьев по виду. Социальный инстинкт требует от него лишь признания прав и достоинства других людей, но даже в первоначальной человеческой группе связь между индивидами не всегда можно было назвать «любовью». Человек не способен даже «прощать» своих ближних — если только он не особенный мудрец, отвечающий жалостью на поступки своего обидчика. Может быть, этого и хотел Христос. Но мудрецов мало, а требовалось решение для всех.

Для «простого» человека предложение Христа сводилось к тому, что ненависть «вытеснялась» в подсознание, в смысле Фрейда, а в сознании утверждалась фикция любви.

Для немногих людей, пытавшихся следовать заповедям Христа, церковь устроила монастыри, а для простых людей разработала упрощённый вариант его учения, нечто вроде христианской махаяны.

Глобализация социального инстинкта, совершенная христианской религией, была наиболее важным историческим событием. Конечно, она выражала настроение, сложившееся в многонациональных сообществах Римской империи, и могла в то время принять только религиозную форму. Единство человеческого рода и принципиальное равноправие всех людей не могли быть выражены ни одной из старых племенных религий, потому что у каждого племени были свои боги. Единому человечеству нужен был единый бог, не связанный с исключительными обычаями одного из племён. Тенденция к монотеизму давно уже проявлялась в различных языческих религиях. В них был обычно «верховный бог», уже объединивший в доисторические времена культы родственных племён, так что Амон-Ра почитался уже всеми египтянами, Зевс — всеми греками и Юпитер — всеми римлянами.

Далее, римские боги давно уже были отождествлены с греческими, а греческие цари Египта искусственно создали культ Сераписа, чтобы сблизить своих греческих подданных с коренным населением.

Другая сторона христианского вероучения, описанная выше и особенно важная для нашего исследования, это принятый им фиктивный способ удовлетворения человеческих нужд. Реальные потребности человека — не только материальные и эмоциональные, но больше всего потребность в развитии — на этом пути не могли быть удовлетворены. Об этом не умели даже думать: в античном мире, где было много выдающихся мыслителей, отсутствовало всякое представление об изменении общества сознательными усилиями людей. Более того, преобладало стремление укрепить и навсегда сохранить унаследованный от предков порядок. Поэтому греко-римская цивилизация была обречена на гибель, а человечество — на тысячелетнюю тьму.

3. Происхождение христианства

Христианство произошло из еврейской религии. Священное писание евреев — «Ветхий Завет» — было полностью включено в канон христианских священных книг, и авторы Евангелий всячески старались представить события «земной жизни» Христа как исполнение ветхозаветных пророчеств.

Сначала еврейский бог Ягве мало чем отличался от богов других семитических племен: это был строго племенной бог, потому что у каждого племени были свои боги, причём вначале «чужие» боги во принимались как вполне реальные, но враждебные существа. Как и другие боги древних семитов, Ягве долго сохранял черты восточного деспота: он был жесток, мелочно придирчив и мстителен, о чём свидетельствуют многие места Ветхого Завета. Но уже во время Давида и Соломона, то есть около тысячного года до новой эры, когда начала складываться библейская традиция, еврейский бог начал обнаруживать необычные свойства, отличавшие его от всех других богов. Прежде всего, он стал крайне нетерпим ко всем другим культам и захотел быть единственным «истинным» богом своего племени; вскоре он стал претендовать на ещё бoльшую исключительность, настаивая на том, что он вообще создатель и владыка всего мира, а другие боги не просто «чужие», а «ложные» боги, не настоящие, а поддельные. Идея монотеизма несомненно означала более высокий уровень религии, чем «языческие» представления о множестве по-человечески суетных и драчливых богов.

Далее, еврейский бог запретил себя изображать (и для большей надёжности — изображать всё живое). Это был тоже важный шаг в развитии религии, после того как люди перестали изображать своих богов в виде животных: теперь осуждалось любое идолопоклонство. Впоследствии христиане не удержались на этом уровне и стали всё-таки поклоняться изображениям — иконам и статуям. Наконец, Ягве запретил произносить своё имя; во всяком случае, на некоторой стадии развития его культа стали заменять его имя при чтении Библии другими словами — «господь», «повелитель» и так далее. Это было логическим следствием единобожия: ведь имя даётся тому, кого надо отличать от других. Теперь мы переживаем следующий этап духовного развития: подобно тому, как евреи отказались от имени божества, мы учимся строить наши переживания без понятия бога.

Дальнейшее развитие еврейской религии связано с великими мыслителями, получившими название «пророков израильских».

Как мы уже видели, Синайские заповеди отражают племенную мораль, свойственную всем человеческим племенам; поскольку они были записаны относительно поздно, в период формирования государства, истолкование их носило уже не столь узкий характер. Заметно, что расширилось понятие «ближнего». Общая формулировка заповедей не означает ещё, что они одинаково относились ко всем людям: по этому поводу ещё не было ясного понимания. В 19 главе книги Левит значение слова «ближний» как будто ограничивается собственным племенем: «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя». Но в той же главе, среди всех ужасных угроз и наставлений карающего бога, мы читаем удивительные вещи: «Когда поселится пришлец в земле вашей, не притесняйте его.

Идей равного правосудия для всех людей развивает дальше пророк Исаия, за семьсот лет до Христа и за двести лет до Будды. Исаия хочет разделить со всеми людьми своё величайшее сокровище — своего Бога: «И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить ему и любить Господа, быть рабами его, всех, хранящих субботу от осквернения её и твёрдо держащихся завета Моего, Я приведу на святую гору Мою, и обрадую их в моём доме молитвы; всесожжения их и жертвы будут благоприятны на жертвеннике моем; ибо дом Мой назовётся домом молитвы для всех народов» (гл. 56). А в самом начале, в главе 2, Исаия предвидит прекращение войн — правда, в «последние дни» и с помощью божьей: «И будет Он судить народы, и обличит многие племена; и перекуют мечи свои на орала, и копья свои — на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать».

В отличие от древней традиции всех народов, помещавшей Золотой Век в прошлом, Исаия переносит его в будущее; вот первая из всех утопий, где торжествует «социальная справедливость»: «Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце. А вы будете веселиться и радоваться во веки о том, что Я творю: ибо вот, Я творю Иерусалим веселием и народ его радостию. И буду радоваться о Иерусалиме и веселиться о народе Моем, и не услышится в нём более голос плача и голос вопля. Там не будет малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих; ибо столетний старец будет умирать юношею, но столетний грешник будет проклинаем. И будут строить домы и жить в них, и насаждать виноградники и есть плоды их. Не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел; ибо дни народа Моего будут как дни дерева, и избранные Мои долго будут пользоваться изделием рук своих. Не будут трудиться напрасно и рождать детей на гope; ибо будут семенем, благословенным от господа, и потомки их с ними.

В последней части пророчества прямо слышатся фантазии Фурье.

Это подлинное начало «утопического социализма», с прямым осуждением «социальной несправедливости»: «не будут строить чтобы другой жил, не будут сеять, чтоб другой ел». Мы не знаем, сколько других обличений этого рода скрыли от нас жрецы. Они не смогли скрыть их все. В ожидании «последних дней» Исаия хочет реформировать религию. По-видимому, его пророчества были слишком хорошо известны, и жрецы не решились тронуть выпад против них: «Вот, вы поститесь для ссор и распрей и для того, чтобы дерзкою рукою бить других; вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который Я избрал, — день, в который томит человек душу свою, когда гнёт голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел? Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, раздели с голодным хлеб свой, и от единокровного своего не укрывайся».

Через два века пророк Иезекииль подтверждает эти учения, по-видимому, уже широко известные в Израиле: «Если кто праведен и творит суд и правду… никого не притесняет, должнику возвращает залог его, хищения не производит, хлеб свой даёт голодному и нагого покрывает одеждою, в рост не отдаёт и лихвы не берёт, от неправды удерживает руку свою, суд человеку с человеком производит правильный, поступает по заповедям Моим и соблюдает постановления Мои искренно: то он — праведник, он непременно будет жив, говорит Господь Бог» (гл. 18). И в той же главе мы видим, как бог смягчает свои угрозы: «Вы говорите: «почему же сын не несёт вины отца своего?» Потому что сын поступает законно и праведно, все уставы Мои соблюдает и исполняет их; он будет жив… И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы Мои и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет… Разве я хочу смерти беззаконника? говорит Господь Бог. Не того ли, чтобы обратился от путей своих и был жив?»

За пятьсот лет до Христа раввин Гиллель изложил новую для своей эпохи мораль в краткой заповеди: «Не делай ближнему того, чего ты не хотел бы, чтобы сделали тебе».

Несомненно, еврейские пророки выражали отчаяние и протест угнетённых. Мы знаем о них лишь то, что включили в Ветхий Завет осторожные жрецы, всегда державшие сторону богатых и сильных и не столь чувствительные к страданиям ближних, как раввин Гиллель. До нас дошли, главным образом, призывы к милосердию, но, по-видимому, социальные мотивы пророков были смягчены. Вероятно, самые откровенные из пророчеств касались и самих жрецов. То, что мы знаем из египетской и вавилонской литературы, содержит такие же проповеди милосердия, хотя и без утопических предсказаний. И, конечно, во всех случаях мы можем прочесть об этом лишь то, что передали нам люди, умевшие писать.

4. Учение Христа

Иисус, вероятно, не умел писать: во всяком случае, от него не осталось ни слова, написанного им самим. Утрачены и все еврейские тексты о Христе, что не так уж удивительно, поскольку первые христианские общины были истреблены или рассеяны после подавления восстаний; впрочем, ученики Иисуса были люди не книжные.

Есть, однако, причина, по которой церковникам трудно было скрыть самые известные высказывания Иисуса: они были настолько популярны среди верующих, что исключение их из «писания» означало бы прямой скандал. Их повторение в параллельных местах евангелий свидетельствует об их подлинности — во всяком случае, о подлинности переданной в них традиции. Мы будем ссылаться на эти высказывания, пользуясь новым переводом. 47 Сравнение с «кумранскими рукописями» показывает, что Иисус имел прямых предшественников в его время, и поддерживает истолкование, которое мы даем его словам.

С Христа начинается новая религия, обращённая не только к евреям, но и к «язычникам», хотя сам Иисус, как видно из евангельской истории, ещё колебался им проповедовать; ведь он сказал апостолам:

Матфей, гл. 10.

Но жребий был брошен, и новое учение быстро распространилось среди бедных и униженных всех народов.

Нет сомнения, что Иисус был на стороне бедных. Вот решающее место, которое я выписываю из Евангелия по Марку, послужившего, по мнению учёных, источником остальных:

— Почему ты называешь меня добрым? — сказал Иисус. — Один Бог добр. Ты знаешь его заповеди: не убивай, не нарушай супружескую верность, не кради, не давай ложных показаний, почитай отца и мать.

— Учитель, я с юных лет соблюдаю всё это, — ответил тот Иисусу.

Иисус взглянул на него, и он сразу ему полюбился. Иисус сказал: Одного тебе не хватает. Иди, все продай, что у тебя есть, и раздай бедным. Тогда твоё богатство будет у тебя на небе. А потом приходи и следуй за Мной.

Но тот помрачнел от этих слов и ушёл печальный: он был очень богат. Иисус, оглядевшись, сказал ученикам: Как трудно богатым войти в царство Бога!

Учеников изумили его слова. Но Иисус повторил: Дети, как трудно войти в Царство Бога! Легче верблюду пройти через игольное ушко, чем в Царство Бога войти богачу.

Гл. 10.

По Евангелию, сам Иисус был сын плотника, и все его ученики были бедные люди. Мы не знаем ничего достоверного об Иисусе и апостолах, но люди, писавшие Евангелие, несомненно отразили настроения первых христиан. Наиболее важной частью учения Христа считается Нагорная проповедь, содержащаяся в Евангелиях от Матфея и от Луки.

Вот это место в нецерковном переводе; мы берём его из более полного в этом случае Евангелия от Луки (гл. 6, ст. 20–26):

И напротив, горе вам, богатые! Вы уже натешились вдоволь. Горе вам, кто сыт теперь! Вы будете голодать. Горе вам, кто смеётся теперь! Вы будете рыдать и плакать.

В оригинале эти стихи имеют отчётливую ритмическую структуру, как и во многих местах Евангелий; она выделена в переводе расположением текста. Все поучение делится на две половины, противопоставленные друг другу с помощью формальных сравнений: первая говорит о бедных, вторая о богатых, и всё сказанное о первых противоположно сказанному о вторых. Первым обещана на небесах награда, вторым — рыдания и плач; первые следуют за Иисусом и подвергаются за это гонениям и унижениям, вторые же «хвалят лжепророков» и не приемлют учения Христа. Ясно, что «богатые» во второй половине поучения (в церковном переводе просто богатые, а не «богатые духом!») — это богатые в обычном смысле: они «сыты теперь» в смысле телесной, а не духовной пищи. Но тогда в антитезе — в том, что говорится о бедных — никак не могло быть «нищих духом»: если истолковать их «голод» и «насыщение» как «духовный голод» и «духовное насыщение», то выходит, что Иисус противопоставляет материально богатым и телесно сытым «нищих духом», то есть необразованных и неумных.

Автор проповеди (выступающий под именем Луки) очень тщательно все это построил, а редактор-церковник все неуклюже разрушил. Далее, если сравнить Евангелия от Луки и Матфея, то бросается в глаза ещё одно расхождение. В церковном переводе Луки, вслед за изречением «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть царствие небесное», внезапно речь идёт о материальной нужде: «Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь». Между тем, в том же церковном переводе Матфея дважды говорится о нужде духовной: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное», а затем: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Очевидно, «Матфей» обращался к не столь бедной общине и должен был произвести отнюдь не случайную корректировку дошедшей до него проповеди.

Подлинное настроение, выраженное или искажённое Евангелиями, не вызывает сомнений: Нагорная проповедь обращена к бедным, а богатые над ней смеются. Она очень похожа на другие дошедшие до нас проповеди того времени, не связанные с Христом. Церковь, ставшая организованной иерархией и стремившаяся занять доминирующее положение в империи, добивалась поддержки богатых и знатных и тяготилась уже своей репутацией религии бедняков. Поэтому она подвергла христианскую литературу строгой цензуре, сохранив (в отредактированном виде) лишь четыре «канонических» Евангелия и истребив все другие. Эти другие Евангелия принято называть «апокрифическими», то есть «скрытыми» или «тайными», и мы знаем из них лишь случайно уцелевшие отрывки. Впрочем, по этим отрывкам можно судить, чтo содержалось в отверженных Евангелиях. Например, некоторые сектанты составляли троицу из Отца, Матери и Сына, как это было во многих троицах восточных религий; известно, что «дух», из которого сделали «Святого Духа», по-еврейски женского рода («руах»).

В официальном тексте Нового Завета, в Послании апостола Иакова говорится:

Гл. 5, ст. 1–6.

Эти «вопли жнецов» не удалось устранить из народной традиции, обработанной «Священным Писанием».

Но у вас пусть будет не так!

Это знакомый мотив: мы встретились с ним ещё у восставших рабов Египта; он повторяется у Матфея (гл. 19): «Многие, кто были первыми, станут последними, а последние — первыми». Невозможно сомневаться, откуда взялась строка «Интернационала»: «Кто был ничем, тот станет всем».

Многое другое, что уже нельзя было устранить из писания, не идёт к образу кроткого проповедника из Галилеи:

Не мир пришёл Я установить,

Матфей, гл. 10.

Огонь пришёл Я принести на землю

Лука, гл. 12.

Лука, гл. 12.

А вот совсем странное место, ускользнувшее от внимания цензоров: «Пусть тот, у кого есть деньги, возьмёт их, пусть возьмёт и суму, а у кого нет, пусть продаст свою одежду и купит меч» (Лука, гл. 22). И в самом деле, апостол Пётр, воспользовавшись мечом, отрубил ухо одному из чиновников, присланных арестовать Иисуса. Возможно, апостолы носили под одеждой оружие. Галилея считалась у евреев мятежной страной, во многих местах Евангелий видно, что в Иудее галилеян попросту считали разбойниками. Прежде чем разрушить храм, римлянам пришлось подавить яростное восстание Галилеи.

Вся история Иисуса и его изречения были подвергнуты такой же обработке, как история нашей революции после истребления революционеров.

* * *

К началу «новой эры» в Древнем мире исчезли последние остатки свободы. В Римской империи, где народы были намеренно разрознены по принципу divide et impera — «разделяй и властвуй» — даже восставшие рабы, как показала история Спартака, не могли сохранять единство, а «свободные» бедняки презирали рабов и помогали удерживать их в повиновении. В этих условиях бедный человек был беспомощен и не думал, что может что-нибудь сделать для улучшения своей судьбы. Поскольку он не был уже в статическом равновесии патриархального общества, он страдал от конфликта с окружающим миром, не находя выхода из эмоциональных противоречий. Единственно доступным ему объяснением мира была религия: только на путях религии он искал «спасения», то есть психического равновесия. Все его надежды связывались с действием сверхъестественных сил.

Но «официальные» религии того времени мало обещали человеку, как отдельной личности: они возникли как племенные культы, служившие племени, потом полису — городу-государству, и, наконец, огромной, чуждой отдельному человеку военно-бюрократической империи.

Неудивительно, что наряду с загробным воздаянием люди мечтали о земном. Потребность в хлебе насущном была слишком сильна, чтобы её можно было отложить: Иисус проповедовал голодным. И Христос обещал им Второе Пришествие очень скоро: в царство Бога, говорил он, войдут не отдалённые потомки слушателей, а некоторые из них самих. В Евангелии от Марка Иисус заверяет их: «Верно вам говорю: есть среди тех, кто стоит здесь, люди, которые не успеют узнать смерть, как увидят, что Царство Бога явилось в полной силе» (гл.

Святой Иреней сохранил для нас следующий отрывок из его сочинения:

И когда кто-либо из святых сорвёт гроздь, другая закричит: «Я лучше её, сорви меня и возблагодари мной Господа».

Точно так же каждое зерно родит десять тысяч колосьев, всякий колос — десять тысяч зерен, а все зерна дадут по пять двойных фунтов муки. И прочие фрукты, семена, травы будут множиться в соответствии с их пользой.

И все животные, которые кормятся исключительно пищей от плодов земли, будут жить в мире и согласии между собой и будут целиком послушны и покорны человекам.

Иреней, Против ересей.

Иреней говорит: «Таково свидетельство Папия, ученика Иоанна, сотоварища Поликарпа, древнего мужа, в четвёртой из пяти его книг». И он добавляет к сказанному: «Всё это кажется вполне правдоподобным тому, кто верует. А поскольку Иуда — предатель и не верил и спрашивал, как это подобное плодородие возможно на деле, Господь отвечал: «Увидят это те, кто войдёт в Царство».

Таковы источники социализма, хорошо известные историкам и давшие начало бесчисленным ересям, вплоть до последней ереси христианства — марксизма.

Один из друзей молодого Маркса, поэт Генрих Гейне изображает идеал социализма, рождавшийся у него на глазах, в котором трудно не узнать то же Тысячелетнее царство:

И дальше поэт, по свойственной ему непочтительности к авторитетам, прибавляет:

Эта поэма — «Германия, зимняя сказка» — написана в 1844 году, на самой заре социализма; слово «социалист» впервые появилось в печати в 1827 году, а слово «социализм» — в 1843. Перед нами свидетельство о рождении, выданное очевидцем.

5. Церковь и Тёмные века

Наследие древности

Евангелия представляют собой фольклор ранних христиан, записанный малообразованными людьми, — это было движение, шедшее снизу, из угнетённых, отчаявшихся масс. Но навстречу ему шло, повинуясь логике своего мышления, движение сверху, из самых просвещённых общественных групп.

Политеизм, мало дававший уму и сердцу простого человека, изжил себя и в психической жизни образованных людей, и случилось это уже давно. Ф. Маутнер говорит об этом в своей «Истории атеизма» 49: «На исходе древности, в эпоху возникновения христианства религиозные представления образованных людей состояли примерно в том, что легче верить в единого сверхчеловеческого правителя мира, чем во многих богов; а этого единого правителя мира было уже легче устранить.