Реставратор барановский: Архитектура с риском для жизни — Двина 29

Содержание

Архитектура с риском для жизни — Двина 29

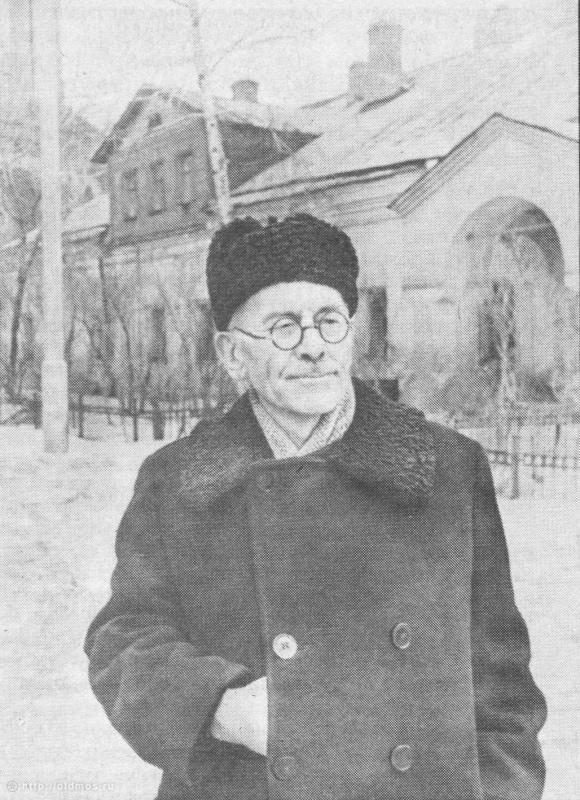

Есть люди особого рода. Имя им — подвижники. Их жизнь и деяния — пример бескорыстного служения Отечеству. Именно таким человеком был Петр Дмитриевич Барановский — знаменитый архитектор-реставратор, историк культуры.

Роль Петра Барановского в исследовании, фиксации и спасении памятников велика. А первую любовь — деревянное зодчество Севера — он пронес через всю свою долгую (девяностолетнюю) жизнь.

По требованию Грабаря

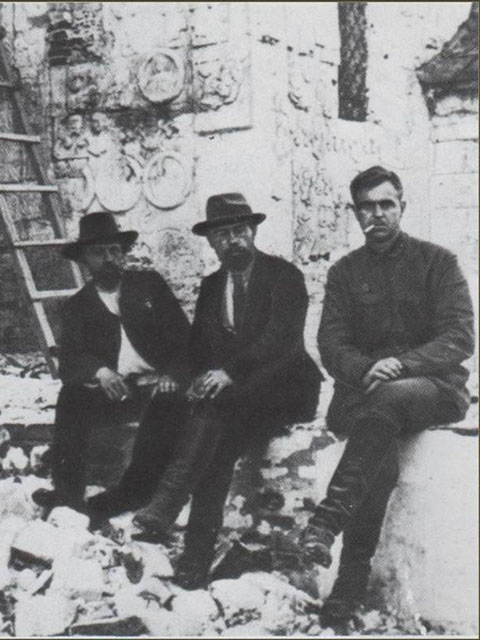

Барановский, выходец из дорогобужских крестьян, родился в 1892 году. Окончил в 1912-м инженерный курс в Москве с медалью Московского археологического общества. На Север Петр Барановский впервые попал в сентябре 1920 года в составе Северо-Двинской экспедиции. Включили его туда по настоятельному требованию начальника экспедиции Игоря Грабаря. На заседании ученого совета государственных реставрационных мастерских Барановский блестяще представил доклад «О научных задачах организации музея русского деревянного зодчества на открытом воздухе в Коломенском».

Целью экспедиции было обследование памятников культуры Беломорья и установле-ние убытков, причиненных строениям в период Гражданской войны и интервенции. Исследователи начали с Николо-Корельского монастыря, затем побывали в Неноксе. «Только эти пять памятников (два храма в монастыре и три деревянные церкви в Неноксе. — Прим. авт.) заключают достаточно материала, чтобы превратить Архангельский музей (имелось в виду краеведческий. — Прим. авт.)… в первоклассный музей древнерусского искусства», — писал Грабарь.

От Приморья до Пинеги

Участники экспедиции посетили поморские селения — Заостровье, Лисестрово, Уйму, Лявлю, а также Холмогорскую округу и множество придвинских волостей. Петр Ба-рановский выносит из этого путешествия ощущение встречи со сказочной красоты страной и непреходящую тревогу за судьбу деревянной архитектуры, которая оказалась бесхозной, разворованной, разграбленной.

Было намерение пройти и по реке Пинеге, об архитектуре которой в то время практически ничего не было известно. Но вода не пустила, было осеннее мелководье. Грабарь отложил пинежскую экспедицию до следующего года, но она была осуществлена Барановским в 1921 году в одиночку и оказалась не менее насыщенной. «В прибрежных селах по Пинеге оказалось столько церквей «чудных вельми», что я решил во что бы то ни стало пройти по реке до самых верховьев. Приезжаешь в село, а там две-три шатровые церкви-красавицы, трехэтажные дома-хоромы, мельницы-крепости — прекрасные шедевры зодчества. Строили северяне так, чтобы самим всю жизнь красотой любоваться и чтобы внукам завет оставался», — вспоминал ученый об этом путешествии.

Но вода не пустила, было осеннее мелководье. Грабарь отложил пинежскую экспедицию до следующего года, но она была осуществлена Барановским в 1921 году в одиночку и оказалась не менее насыщенной. «В прибрежных селах по Пинеге оказалось столько церквей «чудных вельми», что я решил во что бы то ни стало пройти по реке до самых верховьев. Приезжаешь в село, а там две-три шатровые церкви-красавицы, трехэтажные дома-хоромы, мельницы-крепости — прекрасные шедевры зодчества. Строили северяне так, чтобы самим всю жизнь красотой любоваться и чтобы внукам завет оставался», — вспоминал ученый об этом путешествии.

Экспедиция по Пинеге едва не стоила архитектору жизни — возвращался он на лодке уже в период ледостава, рискуя разбиться на порогах. Негде было обогреться и пополнить съестные припасы. Шел 1921 год — в селах царил голод! «Казалось, больше на Север меня не заманишь никакими калачами. Однако… на будущий год опять поехал в экспедицию по северным деревням. Ничего не знаю чудеснее русской дере-вянной архитектуры!» — писал Барановский.

Молодой дотошный ученый в то лето «открыл» для архитектурной науки грандиозный Ильинский храм, построенный в 1600 году среди глухих лесов на Выйском погосте. «Выйский шатровый храм — неповторимое явление во всем мировом деревянном зодчестве» — так отзывался о нем Барановский. По внешнему виду он был близок к двинским храмам сел Лявля (1581 г.), Панилово (1600 г.), Зачачье (1687 г., 1904 г.) и другим, не сохранившимся до наших дней, но виденным Барановским. Уникальный памятник зодчества из-за невежества местных властей вскоре был уничтожен.

Больше не существует

Разорения храмовых сооружений начались на Севере в первые же годы советской власти. Барановский ясно представлял себе «возможности» союза безбожников, он не сомневался: уничтожат все под корень. И поэтому с невиданным упорством фиксировал всеми возможными способами то, над чем нависла смертельная опасность. Предвидение того, что увиденные им шедевры зодчества его не переживут, почти полностью сбылось. В составленном в 1962 году «Перечне научных исследо-ваний… и проектов реставраций памятников архитектуры, выполненных архитектором-реставратором П. Д. Барановским» почти против каждого объекта печальное примечание: «Больше не существует». До нашего времени чудом сохранились считанные единицы деревянных храмов, наверное, менее 1/20 части той северной «деревянной цивилизации», которую еще успел увидеть Барановский в двадцатых годах прошлого столетия.

Д. Барановским» почти против каждого объекта печальное примечание: «Больше не существует». До нашего времени чудом сохранились считанные единицы деревянных храмов, наверное, менее 1/20 части той северной «деревянной цивилизации», которую еще успел увидеть Барановский в двадцатых годах прошлого столетия.

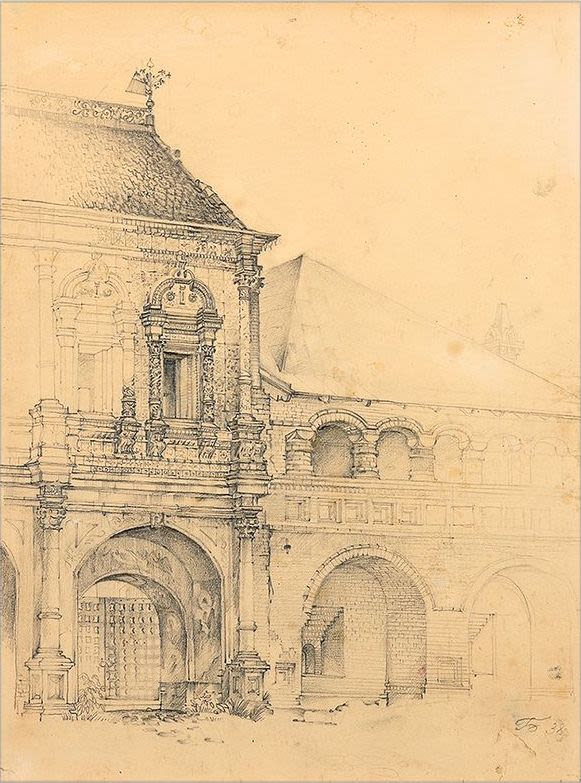

На волю стихий

В 1922–1923 годах Наркомпросс организовал экспедицию по передаче зданий Соловецкого монастыря новым хозяевам — остров и монастырь превращали в грандиозный концентрационный лагерь. Белыми ночами Барановский круглосуточно вел исследования и обмеры главных строений монастыря. Тогда же он выпилил и доставил в Москву часть главных монастырских ворот с огромным кованым замком — свидетелем многовековой истории Соловков.

Летом 1931 года академик Грабарь пригласил его в следующую поездку на Север. «У него (Грабаря) был свой интерес — занести… памятники в список охраняемых госу-дарством. Понимай так, что не занесли в список, можно жечь, крушить беспрепятственно, а что занесли — на волю стихий, сколько простоит Богом да государством хранимая церковь, столько и ладно. Никто ведь практически не охраняет», — писал Петр Дмитриевич.

Никто ведь практически не охраняет», — писал Петр Дмитриевич.

Николо-Корельский монастырь. Предположительно фотоснимок Милеева

Домик Петра никому не мог доверить

Весной 1932 года Барановский снова помчался в Архангельский край — в Нижних Матигорах нависла угроза уничтожения чудесного деревянного храма Бориса и Глеба (1683 г.). В ответ на свои защитные речи получил нелицеприятную отповедь от архангельских «строителей светлого будущего», а древнюю церковь раскатали на дрова. Он еще раз убедился в том, что «целый ряд ценнейших памятников деревянного зодчества в Северном крае уничтожен, а оставшимся грозит опасность разрушения».

Близ Архангельска угроза исчезновения самих сказочных творений русских плотников-зодчих стала реальной. Николо-Корельский монастырь оказался в лагерной зоне, и судьба его не вызывала сомнений — зэки зимой по приказу начальства разберут его на дрова. Барановскому удалось выполнить фотосъемку монастырских строений и чертежи деревянной Надвратной башни (1691 г. ), а затем разобрать и погрузить на баржу фрагмент бревенчатого прясла с этой башни. Тогда же он в Архангельске буквально выхватил из рук большевиков-варваров домик Петра I: «Никому я его не мог доверить!» Петр Дмитриевич считал чудом то, что ему удалось перевезти историче-ские реликвии в Москву. Новым архангельским властям эти шедевры были не нужны, они с радостью готовы были избавиться от «старья», обреченного на снос.

), а затем разобрать и погрузить на баржу фрагмент бревенчатого прясла с этой башни. Тогда же он в Архангельске буквально выхватил из рук большевиков-варваров домик Петра I: «Никому я его не мог доверить!» Петр Дмитриевич считал чудом то, что ему удалось перевезти историче-ские реликвии в Москву. Новым архангельским властям эти шедевры были не нужны, они с радостью готовы были избавиться от «старья», обреченного на снос.

Комиссары их боялись

Всего Петр Дмитриевич совершил десять экспедиций в разные уголки Севера. Ком-петентные суждения Грабаря и Барановского тогда много значили. «Не осуществи в 1920–1930-е годы Грабарь своих… северных экспедиций, потери национального архитектурного достояния были бы еще более катастрофичными! Введенные в научный обиход памятники даже лихим атеистам крушить было боязно. На невежественных в большинстве своем комиссаров директор Третьяковской галереи Грабарь и строгого обличья молодой ученый Барановский производили должное впечатление: люди из центра!» — вспоминал Юрий Бычков, известный искусствовед, член Союза художников.

Возможность спасения исторических деревянных строений П. Д. Барановский видел в концентрации их в заповедниках — ему первому в нашей стране принадлежит идея создания музеев под открытым небом. Кстати, Барановский был не только организатором, но и первым директором такого музея в Коломенском.

Любовь Шаповалова

«Лазарь, поставь собор на мэсто!»

Есть знаменитая история — то ли байка, то ли быль — про то, как Лазарь Каганович, идейный вдохновитель генеральной реконструкции Москвы, убрал храм Василия Блаженного с макета Красной площади, но товарищ Сталин мягко попросил ретивого соратника поставить собор «на мэсто».

Расширенная версия этой истории многовариативна, как народный эпос о чудо-богатыре: мол, храм уже собрались сносить, даже технику подогнали, но нашелся некий реставратор Петр Барановский, который залез в ковш экскаватора (вариант: выкрал ключи от собора и там забаррикадировался). Он слал Сталину телеграммы с требованием не разрушать памятник, а также с угрозами покончить с собой, если храм все-таки снесут. Угрозы возымели действие на вождя, и храм Василия Блаженного был спасен.

Угрозы возымели действие на вождя, и храм Василия Блаженного был спасен.

Когда в 1936-м с той же Красной площади сносили Казанский собор и Иверские ворота с часовней, сам Барановский уже отбывал срок в лагерях — отнюдь не мифическая цена, которую он заплатил за конфликт с властью. Но самоубийством никогда не угрожал — чего не было, того не было. «Чепуха, они были бы только довольны, если бы я покончил с собой», — вспоминал слова Барановского его ученик реставратор Александр Пономарев. Да и жизни бы не хватило на все объекты, которые спасал и защищал Петр Дмитриевич. Каждый раз, рискуя жизнью, в самом прямом смысле слова.

Досье

Петр Дмитриевич Барановский (1892–1984)

Российский, советский архитектор, реставратор памятников древнерусского зодчества. Основатель музея в Коломенском и музея имени Андрея Рублева в Андрониковом монастыре. Считается спасителем храма Василия Блаженного от уничтожения.

В 1921 году организовал свою первую (из десяти) экспедицию на Русский Север. Исследовал сотни памятников народной архитектуры — от Белого моря до Азербайджана.

Исследовал сотни памятников народной архитектуры — от Белого моря до Азербайджана.

4 октября 1933 года он был арестован и осужден к трем годам работ в Мариинских лагерях.

Похоронен на кладбище Донского монастыря, рядом с женой.

Родился 14 февраля 1892 г. в селе Шуйское Смоленской губернии. В 1912 г. окончил Московское строительно-техническое училище, в 1918 г. – искусствоведческий факультет Московского археологического института. В 1918-1926 гг. под его непосредственным руководством проводились все работы по восстановлению разрушенных зданий в Ярославле. 4-5 августа 1918 г. архитектор П. Д. Барановский составил список 24 памятников архитектуры, требующих безотлагательного ремонта. Уже 23 августа начала свою работу Ярославская реставрационная комиссия. В целях скорейшего ограждения зданий от дальнейших разрушений ввиду наступающей осени, необходим был прежде всего минимальный поддерживающий ремонт. Поэтому в качестве временных мер было разрешено использование деревянных подпорок, фанерных щитов, коробок и даже брезента в качестве покрытия. В начале 1919 г. начались уже планомерные реставрационные работы, параллельно с реставрацией архитектурных памятников велось раскрытие живописи. В 1930-х гг. работал в основанном им же первом в стране музее архитектуры в Коломенском, где также занимался реставрацией знаменитой церкви Вознесения. В годы войны руководил реставрацией памятников архитектуры в Владимире и Суздале. В 1942 г. был приглашён в Азербайджан для проведения реставрации Нухинского дворца – шедевра исламского зодчества. В послевоенный период провёл масштабную работу по обследованию разрушенных памятников архитектуры. После восстановления Центральных реставрационных мастерских занял пост главного архитектора. Умер 12 июня 1984 г. в Москве. Батыгин, Александр. Счастлив, потому что сумел сохранить // Российская газета. 2008. № 59 (20 марта). IV. Бычков Ю. Одержимость. – Москва. 1973. № 2. С. 183-192. Ваганова И. Он спас сотни шедевров // Юность. 1987. 2 апреля. Десятников В. А. Аввакум XX века // Памятники Отечества. М., 1991. Вып. 2. С. 88-97. Ильина, М. Н. Барановский Петр Дмитриевич // Российская музейная энциклопедия. В 2-х т. М., 2001. Т.1: А — М. С. 57. Красновид В. Хранители нашей истории // Ярославская неделя. 1996. № 19 (10 мая). С. 14-15. Личак Н. А. П. Д. Барановский и сохранение культурного наследия г. Ярославля в 1920-х гг. // Век нынешний, век минувший. Вып. 2. Ярославль, 2000. С. 141-147. Маров В. Хранитель древностей // Золотое кольцо. Хомяков, А. Он многое сделал для нас // Юность. 2007. № 7 (14 февраля). С. 23. Щенков, А. С. Барановский Петр Дмитриевич // Большая Российская энциклопедия М., 2005. [Т.] 3: «Банкетная кампания» 1904 — Большой Иргиз. С. 29. Трацевский Б. Н., библиограф отдела краеведения ЯОУНБ им. Н. А. Некрасова |

Р-39 лейтенанта Ивана Барановского | Журнал Air & Space

В 2004 году спасатели вытащили Bell P-39 из сибирского озера, где 60 лет назад совершил аварийную посадку пилот Иван Барановский.

Courtesy Борис Осетинский Через Марка Шеппарда и Илью Гринберга

Большинство боевых птиц, которые сегодня видны по всей стране, так и не участвовали в бою. Этот сделал. Я смотрю на разрушенный фюзеляж Bell P-39Q Airacobra, подвешенный к потолку рабочей комнаты в Ниагарском аэрокосмическом музее в Буффало, штат Нью-Йорк. На территории старого завода Bell Aircraft, где был построен этот самый самолет, разбросаны его крылья, двигатель и различные инструменты для его разборки. Панели нижней части фюзеляжа настолько сильно повреждены, что их демонтируют и заменят новыми. Панели от пуль не пострадали, хотя Р-39был расстрелян много раз. Они были повреждены во время последней посадки истребителя, когда 22-летний лейтенант Иван Барановский, ветеран боевых действий с семью победами, посадил его на замерзшее озеро во время полета над Советским Союзом 19 ноября 1944 года. Шестьдесят лет спустя летним арктическим днем российский рыбак произвел сенсацию в мировом сообществе охотников на боевых птиц, когда сообщил, что всматривался в чистую отмель небольшого озера недалеко от Мурманска и видел очертания покрытого илом Bell P-39..

На территории старого завода Bell Aircraft, где был построен этот самый самолет, разбросаны его крылья, двигатель и различные инструменты для его разборки. Панели нижней части фюзеляжа настолько сильно повреждены, что их демонтируют и заменят новыми. Панели от пуль не пострадали, хотя Р-39был расстрелян много раз. Они были повреждены во время последней посадки истребителя, когда 22-летний лейтенант Иван Барановский, ветеран боевых действий с семью победами, посадил его на замерзшее озеро во время полета над Советским Союзом 19 ноября 1944 года. Шестьдесят лет спустя летним арктическим днем российский рыбак произвел сенсацию в мировом сообществе охотников на боевых птиц, когда сообщил, что всматривался в чистую отмель небольшого озера недалеко от Мурманска и видел очертания покрытого илом Bell P-39..

Хранители музея знают, что самолетом управлял Барановский, потому что, когда спасатели вытаскивали Р-39 из озера, внутри были обнаружены его останки. Они также нашли журнал технического обслуживания самолета, в котором прослеживается путь P-39Q No. 44-2911 из Буффало вдоль ряда северных авиабаз США на Аляску, где он был передан советскому летчику. Это был один из 2565 самолетов P-39 «Аэрокобр», следовавших по этому маршруту на Восточный фронт Второй мировой войны, и единственный, кто вернулся обратно.

44-2911 из Буффало вдоль ряда северных авиабаз США на Аляску, где он был передан советскому летчику. Это был один из 2565 самолетов P-39 «Аэрокобр», следовавших по этому маршруту на Восточный фронт Второй мировой войны, и единственный, кто вернулся обратно.

Bell P-39 были лишь небольшой частью военной техники, отправленной за границу во время Второй мировой войны. Еще до того, как Соединенные Штаты стали участниками боевых действий, Закон о ленд-лизе от января 1941 года санкционировал многомиллиардные усилия по вооружению и продовольствию стран, которые уже воюют. К концу войны по программе ленд-лиза экспортировались товары, начиная от бомбардировщиков и локомотивов и заканчивая спамом и скрепками. По условиям закона оружие и промышленное оборудование должны были быть возвращены или оплачены после прекращения боевых действий, если только они не были уничтожены в бою. В таком случае они были списаны. Закон вывел Соединенные Штаты из изоляции и подготовил их к войне; это также сделало возможным исключительный, осторожный пример сотрудничества с Советским Союзом, непостижимым союзником, достаточно надежным для истребителей, но не для стратегических бомбардировщиков.

P-39, вытащенный из озера Март-Явр на севере России в 2004 году, является символом того, что это сотрудничество значило для обеих сторон. Американский истребитель, изначально нелюбимый, нашел свое лучшее применение в Советском Союзе, стране, которая пожертвовала больше, чем любая другая, для победы над общим врагом. А советский спрос на оружие помог укрепить производственную мощь США.

«Авиационная промышленность западного Нью-Йорка построила 30 000 самолетов во время Второй мировой войны, — говорит Хью Нисон. «Это 10 процентов производства страны во время войны». 77-летний Нисон, бывший вице-президент и генеральный менеджер Bell Helicopter Textron, является директором по развитию музея Ниагара. В начале 19В 40 году, почти за два года до того, как Америка вступила в войну, Bell Aircraft была «молодой компанией, испытывающей трудности», — говорит Нисон. В том же году заказ из Франции на 200 P-39, сопровождаемый чеком на 2 миллиона долларов, поставил компанию на грань банкротства. (Франция сдалась до того, как страна смогла принять поставку.) 20 P-39, поставленных армии США в начале января 1941 года, были первыми из 9 584 произведенных, половина из них для Советского Союза по ленд-лизу.

(Франция сдалась до того, как страна смогла принять поставку.) 20 P-39, поставленных армии США в начале января 1941 года, были первыми из 9 584 произведенных, половина из них для Советского Союза по ленд-лизу.

По мере увеличения заказов на истребители росла и рабочая сила Bell, которая увеличилась примерно с 2000 в 1939 до более чем 32 000 в 1943 году на совершенно новом заводе в пригороде Уитфилда в Буффало. Когда Сандра Хирл росла в послевоенном Буффало, авиационный завод все еще был достопримечательностью города. Ее мать, Элеонора Барбаритано, и ее бабушка, Тереза Барбаритано, работали там, являясь частью ныне известной демографической группы военного времени, примером которой является Рози Клепальщица: женщины занимали рабочие места, освобожденные мужчинами, ушедшими на войну. «Моя мама очень умело обращалась с такими вещами, как паяльник, — говорит Хирл. «И я спрашивал: «Откуда ты знаешь, как это делать?», а она отвечала: «Это то, что я делала во время войны». Они очень гордились тем, что сделали. Моей матери было 19когда она работала на заводе, задолго до того, как у нее появился я. Она рассказала мне о поездке на работу на автобусе — она и моя бабушка. Думаю, для нее это было очень весело». Мать Хирла умерла в 1979 году в возрасте 55 лет.

Моей матери было 19когда она работала на заводе, задолго до того, как у нее появился я. Она рассказала мне о поездке на работу на автобусе — она и моя бабушка. Думаю, для нее это было очень весело». Мать Хирла умерла в 1979 году в возрасте 55 лет.

Вскоре после того, как P-39 прибыл в Ниагарский музей, Хью Нисону позвонил зять бывшего рабочего завода и посоветовал ему внимательно изучить панели внутри фюзеляжа, когда они разбирали этот самолет. «Девочки писали на них свои имена и адреса, — сказал он. И действительно, реставраторы музея нашли два имени: Хелен Роуз и Элеонора Барбаритано.

«Моя мама рассказала мне об этом», — смеется Хирл. «Возможно, это было что-то забавное для группы девочек-подростков. Время от времени пилот писал одной из женщин и благодарил их за хорошую работу, которую они проделали».

Хирл, живущая в Коннектикуте, вернулась в Буффало в апреле прошлого года, чтобы увидеть самолет, который помог построить ее мама. «Она подписала свое имя и адрес карандашом на этой металлической пластине, может быть, пять на восемь дюймов, которая входит в это маленькое отверстие. Когда я заглянул туда, чтобы увидеть это, я положил руки по обеим сторонам этого отверстия и подумал: Моя мама сделала бы это ».

Когда я заглянул туда, чтобы увидеть это, я положил руки по обеим сторонам этого отверстия и подумал: Моя мама сделала бы это ».

В ДЕНЬ РОЖДЕСТВА 1943 , журнал технического обслуживания показывает, №. 44-2911 покинул завод на первом этапе своего пути в Советский Союз. Маршрут полета по ленд-лизу огибал южный берег Великих озер, затем поворачивал на северо-запад и направлялся к высоким равнинам вдоль канадской границы. Члены WASP — женщины-пилоты ВВС — перегнали самолет на первых этапах пути на запад (см. «Мобильный во время мобилизации»). «Я довольно часто летала на них из Буффало в Грейт-Фолс, штат Монтана, — сказала Вайолет Терн Кауден в прошлом году. «Зимой этот маршрут был довольно сложным, потому что к тому времени, когда вы добирались до Чикаго и Северной Дакоты, у нас всегда была погода». (Кауден, научившийся летать в 1930 лет в Спирфише, Южная Дакота, умер в апреле прошлого года.)

Грейт-Фолс был восточным и южным конечным пунктом воздушной магистрали, известной как АЛСИБ, для Аляски-Сибири. Цепочка элементарных аэродромов на пути из Грейт-Фолс в Фэрбенкс обеспечивала техническое обслуживание, топливо и убежища в чрезвычайных ситуациях. По другую сторону Берингова пролива аналогичная цепочка аэродромов тянулась через Сибирь в центральную часть России. Более 2000 P-39 были отправлены в Советский Союз через Иран, но большинство из них было доставлено туда на АЛСИБ вместе с другими самолетами по ленд-лизу: P-40 Warhawk, P-63 Kingcobras, A-20 и B-25. бомбардировщики, транспортные С-47 и учебно-тренировочные АТ-6. Все они остановились в Грейт-Фолс, прежде чем отправиться в северную пустыню.

Цепочка элементарных аэродромов на пути из Грейт-Фолс в Фэрбенкс обеспечивала техническое обслуживание, топливо и убежища в чрезвычайных ситуациях. По другую сторону Берингова пролива аналогичная цепочка аэродромов тянулась через Сибирь в центральную часть России. Более 2000 P-39 были отправлены в Советский Союз через Иран, но большинство из них было доставлено туда на АЛСИБ вместе с другими самолетами по ленд-лизу: P-40 Warhawk, P-63 Kingcobras, A-20 и B-25. бомбардировщики, транспортные С-47 и учебно-тренировочные АТ-6. Все они остановились в Грейт-Фолс, прежде чем отправиться в северную пустыню.

«Погода была для нас самой большой опасностью, — говорит Стив Эллисон, член 7-го паромного командования в Грейт-Фолс, который сейчас живет в Энтерпрайзе, штат Орегон. Эллисон совершила 30 поездок между Грейт-Фолс и Фэрбенкс. «Иногда вы могли сделать доставку за два дня, — говорит он, — но в зимнее время [это может быть] 10 дней, прежде чем вы вернетесь». Из-за ужасной погоды пилотам парома обычно требовалось больше недели, чтобы преодолеть 1200 миль американской стороны ALSIB. Эллисон вспоминает, что во время обычной остановки в городе Уайтхорс на территории Юкона температура достигла -54 градусов по Фаренгейту. Когда температура становилась такой низкой, «масло было настолько густым, что напоминало патоку», если только не использовались специальные нагреватели для поддержания тепла двигателей. В то время прогнозы погоды в этом районе мира были ненадежными, и полет по маршруту, по словам Эллисон, сводился к тому, чтобы «пробираться через горы и уворачиваться от снежных бурь».

Эллисон вспоминает, что во время обычной остановки в городе Уайтхорс на территории Юкона температура достигла -54 градусов по Фаренгейту. Когда температура становилась такой низкой, «масло было настолько густым, что напоминало патоку», если только не использовались специальные нагреватели для поддержания тепла двигателей. В то время прогнозы погоды в этом районе мира были ненадежными, и полет по маршруту, по словам Эллисон, сводился к тому, чтобы «пробираться через горы и уворачиваться от снежных бурь».

Немногие из пилотов были обучены полетам по приборам, и для многих самым важным навигационным средством было новое шоссе Алкан, дорога, пролегающая через пустыню и соединяющая аэродромы, ведущие на Аляску. Тем не менее, в бескрайнем Юконе было легко заблудиться; 80 американских летчиков погибли, перегоняя самолеты по АЛСИБу. (На другой стороне Берингова пролива число погибших среди советских летчиков достигло не менее 109.) В своей книге 1998 года « боевых самолетов на Аляску » историк Блейк Смит описывает поиски пилотов парома, которые потеряли ориентацию при попытке пересечь пролив. снежные пустоши. Иногда спасатели вовремя находили пилотов; как часто останки были обнаружены спустя долгое время после исчезновения, если вообще были обнаружены. Последний полет лейтенанта Уолтера Т. Кента был типичным для многих. 27 октября 1943 года Кент направил свою «Кобра» в снежную бурю в горах Юкона, потерял ориентацию в облаках и врезался в землю. Обломки были обнаружены вертолетом Королевских ВВС Канады в поисках гражданского самолета в 1965 году. P-39 Кента был идентифицирован по номерному знаку, а поисковики обнаружили школьный перстень с его именем.

снежные пустоши. Иногда спасатели вовремя находили пилотов; как часто останки были обнаружены спустя долгое время после исчезновения, если вообще были обнаружены. Последний полет лейтенанта Уолтера Т. Кента был типичным для многих. 27 октября 1943 года Кент направил свою «Кобра» в снежную бурю в горах Юкона, потерял ориентацию в облаках и врезался в землю. Обломки были обнаружены вертолетом Королевских ВВС Канады в поисках гражданского самолета в 1965 году. P-39 Кента был идентифицирован по номерному знаку, а поисковики обнаружили школьный перстень с его именем.

Карты, которые пилоты использовали для полетов на пароме, говорит Смит, «были в основном скопированы у пилотов из кустов, и важные ориентиры могли быть далеко [от фактического местоположения]. Это было похоже на то, чтобы быть летчиком в истребителе, за исключением того, что скорость намного выше, и им приходилось принимать решения немного быстрее». Ландшафт был настолько пустынным, что аэродромы, построенные по пути, «действительно напоминали авианосец посреди океана», — говорит Смит.

«То, с чем они столкнулись в первые полтора года, сильно отличалось от того, как обстояли дела в конце войны, — продолжает Смит. «Это была самая холодная зима за более чем полвека. Они были плохо подготовлены ко всему».

В этот ранний период наземные бригады работали на открытом воздухе и спали в палатках даже при минусовой погоде. «Эти бедняги, — говорит Эллисон, — они работали там в любых условиях и проделали огромную работу».

ВСЕМ ЭНТУЗИАСТАМ WARBIRD 9У 0024 есть любимый истребитель времен Второй мировой войны. Британские болельщики падают в обморок от «Спитфайров»; для американцев это часто P-51 Mustang или P-38 Lightning. Но для Ильи Гринберга это Р-39. Профессор электротехники Государственного колледжа Буффало, родившийся в Украине и получивший докторскую степень в Москве, Гринберг также является экспертом по истории советской авиации и создателем сайта lend-lease.airforce.ru на русском и английском языках. с историческими документами, интервью и комментариями к самолетам, отправленным Соединенными Штатами в Советский Союз во время войны.

«Я люблю P-39, — говорит Гринберг. Когда я посетил его офис в кампусе, где его книжные полки заполнены техническими томами по распределению энергии, я заметил, что экранная заставка на его компьютере прокручивает парад самолетов от первых советских истребителей до современных самолетов Сухого. «Я считаю его одним из самых красивых самолетов того времени с рядом нововведений, которые являются визитной карточкой современных самолетов: трехколесное шасси, каплевидный фонарь, радиокнопка на дросселе — пилоту не нужно убирать руку с дросселя. включить микрофон».

Немногие пилоты ВВС США — и еще меньше пилоты Королевских ВВС — могли бы сказать такие приятные слова о P-39. В 1940 году британская закупочная комиссия заказала 675 штук; Королевские ВВС после четырех вылетов вернули большую часть из них, за исключением 200, которые они в благотворительных целях отправили в Советский Союз. Если бы самолет был оснащен турбокомпрессором, как планировалось, британские пилоты были бы счастливее. Но нагнетатели были новой, ненадежной технологией, которая вызывала постоянные проблемы, и Ларри Беллу, президенту Bell Aircraft, удалось убедить армию США в том, что нагнетатель следует снять с двигателя самолета. Однако без нагнетателя истребитель был бесполезен на больших высотах, где британским летчикам-истребителям приходилось летать, чтобы защитить свои стратегические бомбардировщики от истребителей Люфтваффе.

Но нагнетатели были новой, ненадежной технологией, которая вызывала постоянные проблемы, и Ларри Беллу, президенту Bell Aircraft, удалось убедить армию США в том, что нагнетатель следует снять с двигателя самолета. Однако без нагнетателя истребитель был бесполезен на больших высотах, где британским летчикам-истребителям приходилось летать, чтобы защитить свои стратегические бомбардировщики от истребителей Люфтваффе.

Любителей «Мустангов» и «Лайтнингов» может удивить тот факт, что самыми результативными американскими истребителями во Второй мировой войне были P-39 «Аэрокобры», которыми управляли советские пилоты. На протяжении всей войны бои на Восточном фронте редко происходили выше 20 000 футов. Против Красной Армии немецкая авиация выполняла задачи по наземным атакам и непосредственной поддержке на малых высотах, где могли нанести удар «Кобры». Восемь советских пилотов Р-39 сбили не менее 30 немецких самолетов каждый, а самый результативный советский ас Г.А. Речкалов совершил 48 из своих 54 подтвержденных убийств на P-39. . Советы называли его Кобрушка — Маленькая Кобра.

. Советы называли его Кобрушка — Маленькая Кобра.

На момент ввода в эксплуатацию этот самолет был единственным истребителем США, у которого двигатель располагался за кабиной. Главный конструктор Bell Роберт Вудс хотел, чтобы носовая часть была свободна для размещения 37-мм пушки, которая стреляла через втулку винта. «Обычно один удар по вражескому истребителю, и ему конец», — сказал ас времен Второй мировой войны Николай Голодников в интервью 2003 года, опубликованном на веб-сайте ленд-лиза Гринберга. Пушка произвела выстрел, который «не мог выдержать ни один двигатель», пояснил Голодников.

Существуют истории военной авиации и веб-сайты, на которых вы можете прочитать, что русские использовали P-39 для уничтожения танков, штурмовиков и бомбардировщиков. «Это сказка, — говорит Гринберг. «Он выполнял миссии по завоеванию превосходства в воздухе. Яки и Ильюшины Штурмовики летали в роли штурмовиков, на малой высоте. По словам Гринберга, P-39 заполнил очень важный пробел, совершив рейд на средних высотах, используемых немецкими и российскими бомбардировщиками.

«Если бы мы летели на нем [как] американцы указали в технических характеристиках самолета, они бы нас сразу же сбили», — сказал Голодников, генерал-майор советских ВВС в отставке. «Этот истребитель был неудачником в своих [конструкторских] режимах. Но мы вели нормальный бой в «наших» режимах».

У «Кобр» была еще одна особенность, в которой отчаянно нуждались Советы: хорошие радиоприемники. Перед Второй мировой войной только один из 10 самолетов был оснащен радиоприемником, и «это были плохие оправдания для радиоприемников», — сказал Голодников. «Мусор! Схема была намотана на какой-то картонный материал. Как только этот картон хоть чуть-чуть отсыревал, менялась настройка схемы и весь аппарат переставал работать. Все, что мы слышали, это треск». Чтобы общаться со своими пилотами, командиры полагались на сигналы руками. С появлением Р-39и других самолетов ленд-лиза, советские пилоты, наконец, смогли эффективно общаться, и эта способность стала важным фактором их успеха против немцев с 1943 года.

№. 44-2911 ПРИБЫЛ В ФЭРБЭНКС 9 января 1944 г. и был принят контингентом дипломатической службы советских ВВС. Почти месяц спустя, 1 февраля, советский летчик направил самолет на запад, в Ном, и через Берингов пролив в Советский Союз. P-39 летали группами по шесть и более человек в сопровождении североамериканского B-25 или другого среднего бомбардировщика с более сложной авионикой, чем у P-39.. Перелетая с базы на базу через Сибирь, в марте самолет достиг центральной сибирской базы в Красноярске, конце АЛСИБ. Там он получил обозначение White 23 и, возможно, также был перекрашен с советскими опознавательными знаками, включая красные звезды, которые он должен был носить.

Журнал White 23 показывает, что он совершил несколько вылетов с базы под Мурманском во время наступления в октябре 1944 года, чтобы выбить немецкие войска из финского города Петсамо. Сухопутные войска оттесняли немцев; они заняли Петсамо и норвежский портовый город Киркенес. 19 ноябрялейтенант Иван Барановский должен был направить самолет со своей эскадрильей на недавно захваченную авиабазу Луостари, недалеко от норвежской границы. Белые 23 вылетели с базы под Мурманском, но до Луостари не долетели.

Белые 23 вылетели с базы под Мурманском, но до Луостари не долетели.

В 2010 году работники Ниагарского музея сняли двигатель с White 23 и обнаружили две зияющие дыры в блоке двигателя. «Двигатель выбросил два стержня, — говорит Хью Нисон. Гринберг считает, что плохое качество смазочных материалов объясняет выведенный из строя двигатель и попытку Барановского приземлиться на озере Март-Явр. Нисон попросил Гринберга разыскать семью пилота, чтобы сообщить им об этом. Работая с российской группой, расследующей дела о пропавших без вести солдатах и летчиках, Гринберг быстро нашел номера телефонов брата и племянника Барановского.

ГРИНБЕРГ НАЧАЛ свой веб-сайт по программе ленд-лиза, как он говорит, как способ вспомнить и почтить прошлое. «Людей, которые воевали, этих людей, которые летали и обслуживали эти самолеты, очень мало осталось в живых», — говорит он. «С каждым месяцем буквально их становится все меньше и меньше. Я думаю, что мир должен знать, кем они были, и каким оружием они сражались, и что они чувствовали. Как они себя чувствуют на самом деле, без каких-либо ограничений того, что они могут или не могут говорить?»

Как они себя чувствуют на самом деле, без каких-либо ограничений того, что они могут или не могут говорить?»

Спасение Советского Союза от первоначального нападения Германии во Второй мировой войне является чудом. Операция «Барбаросса», внезапная атака нацистов в июне 1941 года, уничтожила советскую авиацию. В течение первой недели Люфтваффе уничтожило около 2000 русских самолетов, большинство из которых стояли на земле, при этом потеряв менее 40 собственных. Из этого разорения Советы восстанавливались, пока сражались. Они переместили свои заводы на восток, подальше от атакующих немецких самолетов, и в итоге произвели более 140 000 самолетов, в том числе почти 60 000 истребителей.

Послевоенная советская пропаганда утверждает, что самолеты по ленд-лизу не сыграли значительной роли в разгроме Советским Союзом Германии, потому что они составляли лишь 13 процентов советских самолетов. «И эта цифра продолжает сидеть в общественном сознании», — говорит Гринберг. Но, по словам Гринберга, чтобы поставить 9775 истребителей, присланных Соединенными Штатами (включая Curtiss P-40 Hawk и Bell P-63 Kingcobra), советскому правительству пришлось бы построить еще четыре завода, по словам Гринберга, проект, который истощил бы ресурсов, и на это ушло гораздо больше времени, чем просто получение поставок из Соединенных Штатов. Вместо этого ресурсы, которые потребовались бы для строительства заводов, были отправлены на фронт для отражения немецких атак. По его словам, самолеты по ленд-лизу не изменили исход войны, но без них победа над Германией «стоила бы еще многих миллионов жизней еще за несколько лет боев».

Вместо этого ресурсы, которые потребовались бы для строительства заводов, были отправлены на фронт для отражения немецких атак. По его словам, самолеты по ленд-лизу не изменили исход войны, но без них победа над Германией «стоила бы еще многих миллионов жизней еще за несколько лет боев».

Гринберг и его веб-сайт также сыграли роль в приобретении Ниагарским музеем White 23. После того, как самолет был найден, его перевез в Англию Джим Пирс из Warbird Finders, фирмы по эвакуации самолетов, специализирующейся на самолетах времен Второй мировой войны. Гринберг разместил на своем веб-сайте статью о выздоровлении, которая быстро привлекла внимание всего мира. Он также звонил Хью Нисону. «Было бы чудесно, если бы ты смог достать самолет?» — сказал Гринберг. Получив представление от Гринберга, Нисон посетил White 23 в его британском доме. «Как только мы увидели [это], — говорит Нисон, — мы сказали: «Это должно вернуться в Баффало». Это было в 2008 году». Нисон использовал активы музея и нашел дополнительных спонсоров, чтобы купить самолет за 400 000 долларов.

27 августа 2006 г. Аляско-Сибирский исследовательский центр открыл в Фэрбенксе памятник советско-американскому партнерству, сложившемуся в рамках программы ленд-лиза. На открытии перед аудиторией, в которую вошли ветераны войны с обеих сторон, министр обороны Дональд Рамсфелд, сенатор от Аляски Тед Стивенс, посол России Юрий Ушаков и министр обороны России Сергей Иванов, исследовательский центр наградил Илью Гринберга медалью за просвещение людей. о ленд-лизе. Гринберг говорит, что это был «самый символический момент в моей жизни». Он сказал собравшимся: «Я вырос в Украине и знал многих друзей, чьи родители летали на P-39.с. А сейчас я живу в Буффало, где знаю многих людей, чьи родители работали в Bell и строили Р-39. А здесь, в Фэрбенксе, эти самолеты перешли из рук в руки».

White 23, переименованная музеем в Miss Lend Lease , впервые появится на публике на авиашоу «Гром над Ниагарой» в выходные 10 и 11 сентября на резервной станции ВВС Ниагара-Фолс. Он не реставрируется, а скорее сохраняется в его нынешнем состоянии для демонстрации в музейной выставочной площади в бывшем терминале аэропорта Ниагара-Фолс. В качестве опоры для самолета дизайнеры выставки сделают имитацию снега и льда. «Наша цель — показать, как он приземлился на лед в конце своего полета», — говорит Нисон. Экспонат будет включать в себя журнал технического обслуживания и еще одно открытие, сделанное спасателями, когда вытаскивали самолет из озера: 11 небольших банок с едой, спрятанных в отсеках для боеприпасов. На них было написано «сделано в США».

В качестве опоры для самолета дизайнеры выставки сделают имитацию снега и льда. «Наша цель — показать, как он приземлился на лед в конце своего полета», — говорит Нисон. Экспонат будет включать в себя журнал технического обслуживания и еще одно открытие, сделанное спасателями, когда вытаскивали самолет из озера: 11 небольших банок с едой, спрятанных в отсеках для боеприпасов. На них было написано «сделано в США».

Постоянный автор Тим Райт, фотограф из Вирджинии, обнаружил, что иногда с помощью слов он может сделать изображение лучше, чем с помощью камеры.

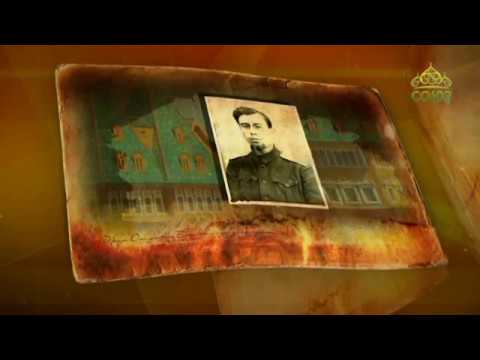

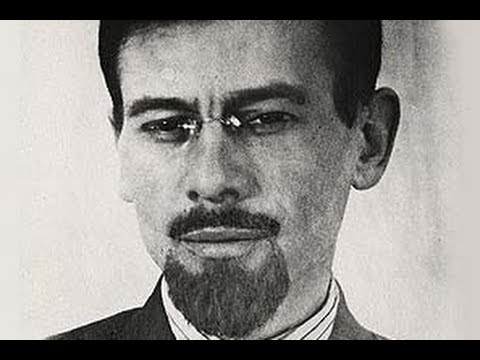

Иван Барановский был 22-летним лейтенантом советских ВВС, на его счету семь побед. Его останки были обнаружены на стр. 39 нет. 44-2911, когда его вытащили из озера.

Courtesy Reut And Baranovskiy Families Через Илью Гринберга

В 2004 году спасатели вытащили Bell P-39. из сибирского озера, куда 60 лет назад совершил аварийную посадку летчик Иван Барановский.

из сибирского озера, куда 60 лет назад совершил аварийную посадку летчик Иван Барановский.

Courtesy Борис Осетинский Через Марка Шеппарда и Илью Гринберга

10 000 P-39 были изготовлены во время Второй мировой войны мужчинами и женщинами на заводе Bell Aircraft в Буффало, штат Нью-Йорк.

Ира Г. Росс/Ниагарский аэрокосмический музей Виа Илья Гринберг

Для переброски самолетов с заводов США в части советских ВВС, сражавшихся с Германией, экипажи построили примитивные аэродромы вдоль маршрута протяженностью 6000 миль.

Илья Гринберг

Р-39его старший брат, P-63 Kingcobra, также летал в Советский Союз по авиалинии Аляска-Сибирь.

Библиотека USAAF

Семейный день на заводе Bell Aircraft в июле 1944 года. Cobras и Kingcobras занимают завод площадью 1,25 миллиона квадратных футов.

Cobras и Kingcobras занимают завод площадью 1,25 миллиона квадратных футов.

Ира Г. Росс/Ниагарский аэрокосмический музей Виа Илья Гринберг

Сотрудница Bell Хелен Роуз оставила свою визитную карточку на P-39.Q нет. 44-2911 на случай, если пилот захочет написать благодарственное письмо.

Тим Райт

Сегодня на заводе находится реставрационная мастерская Ниагарского аэрокосмического музея.

Тим Райт

Армейская авиабаза Грейт-Фолс в штате Монтана была перевалочным пунктом для самолетов США, направлявшихся на Восточный фронт.

Предоставлено музеем базы ВВС Мальмстрем Виа Илья Гринберг

Земля снега и льда: P-39сидит на корточках в Номе, Аляска, отправной точке в Советский Союз.

Библиотека Конгресса

На Лэдд Филд в Фэрбенксе лейтенанты Сусин (слева) и Карпов совещаются с сержантом Алексом Хомончуком из Нью-Джерси.

Библиотека Конгресса

Помощь США Советскому Союзу во время Второй мировой войны включала самолеты, другие системы вооружения и продовольствие (можно найти в P-39).отсек для боеприпасов).

Борис Осетинский (через Марка Шеппарда)

Хью Нисон (слева) и Илья Гринберг работали вместе, чтобы вернуть P-39Q Miss Lend Lease в родной город.

Тим Райт

Сенатор от Аляски Тед Стивенс (погибший в авиакатастрофе в прошлом году) выступил на церемонии в 2006 году в Фэрбенксе, посвященной открытию памятника Аляско-Сибирской операции по ленд-лизу.

Предоставлено Исследовательским центром Аляска-Сибирь

Лэдд Филд в Фэрбенксе, Аляска, передал Советскому Союзу почти 8000 самолетов американских производителей.

Предоставлено музеем авиабазы Мальмстрем через Тима Райта.

Рекомендуемые видео

Pacific Wrecks — P-39Q-15-BE Airacobra Серийный номер 44-2911 Нос 23

Пилот Лейтенант Иван Иванович Барановский (MIA / KIA, BR)

Разбился 19 ноября 1944 г. История самолета Построен 2 9004

2

2 9 Bell в Буффало, штат Нью-Йорк, как последний из 1000 моделей P-39Q-15-BE, построенных 23 ноября 1943 года. Контракт AC-40071. Первоначально этот самолет был частью производственной партии с 44-2850 по 44-3000, которая была передана по ленд-лизу в Соединенное Королевство (Великобритания), но вместо этого была передана по ленд-лизу в Советский Союз (СССР). На заводе окрашены в американскую маркировку. Назначен ВВС США (USAAF) как P-39.Q-15-BE Airacobra с серийным номером 44-2911 и был готов к выпуску к 22 декабря 1943 года. передан в рамках ленд-лиза Советскому Союзу (СССР) ВВС СССР Военно-Воздушные Силы (ВСС).

На заводе окрашены в американскую маркировку. Назначен ВВС США (USAAF) как P-39.Q-15-BE Airacobra с серийным номером 44-2911 и был готов к выпуску к 22 декабря 1943 года. передан в рамках ленд-лиза Советскому Союзу (СССР) ВВС СССР Военно-Воздушные Силы (ВСС).

Первый этап перегонного полета проходил через Соединенные Штаты:

Первый этап: 25 декабря 1943 г. взлетел с аэродрома Баффало в Буффало, штат Нью-Йорк, на первом этапе перегонного рейса на аэродром Саут-Бенд в Саут-Бенд, Затем Индиана была задержана на день из-за плохой погоды.

Второй этап:

30 декабря 1943 г. вылетел с аэродрома Саут-Бенд на втором этапе перегонного рейса на аэродром Фарго (аэропорт Гектор) в Фарго, Северная Дакота, и остался на ночь.

Третий этап: 31 декабря 1943 г. вылетел с аэродрома Саут-Бенд на третьем этапе до армейского аэродрома Грейт-Фоллс (база Мальмстрем) в Грейт-Фолс, штат Монтанта.

Второй этап паромного перелета проходил через Канаду:

Четвертый этап: 5 января 1944 г. взлет из

взлет из

Армейский аэродром Грейт-Фолс (база Мальмстрем) в Канаду. За четыре дня эта «Аэрокобра» приземлилась на нескольких аэродромах по маршруту Грейт-Фолс-Эдмонтон, прежде чем прибыть в Фэрбенкс на Аляске.

9 января 1944 г. с 20-часовым налетом принят в состав Иностранного отдела ВВС Красной Армии (ВСС) в Фэрбенксе.

1 февраля 1944 г. вылетел из Фэрбенкса в Сибирь 1-й ПАД (1-й перегонной авиационной дивизии) ВВС Красной Армии по маршруту Аляска-Сибирь (АЛСИБ) с аэродрома Ном, затем через Пеленговый пролив на аэродром Анадырь. Затем взлетел с аэродрома Анадырь, пилотируемый Шишкиным, долетел до аэродрома Марково и оставался там до конца месяца.

4 марта 1944 г. впервые принят на вооружение ВСС. Далее летал 2PAP (2-я перегонная авиационная дивизия).

на аэродром Сеймчан. Далее переброшен 3ПАП (3-й перегонной авиационной дивизией) на аэродром Якутск и 6 марта 1944 года обслуживался. Затем летал на 4PAP (4-я перегонная авиационная дивизия).

летчика Королева на аэродром Киренск и 9 марта 1944 г. проходил службу. Далее 5ПАП (5-я перегонная авиадивизия) перелетела в

проходил службу. Далее 5ПАП (5-я перегонная авиадивизия) перелетела в

Красноярский аэродром в конце паромной переправы.

Приписан к 773 истребительному авиационному полку (773 ИАП) с советскими опознавательными знаками и носовым номером 23 окрашенным в белый цвет (White 23). Затем долетели до аэродрома Новинка.

4 июня 1944 г. пилотировал летчик Головнев и другие полеты выполнялись до середины июля 1944 г., когда полк перебазировался в Виделицу. 18 июля 1944 г. назначен летчиком-лейтенантом Иваном Ивановичем Барановским с командиром экипажа Ветличем.

Между

С 21 июня 1944 г. по 9 августа 1944 г. самолеты участвовали в «Свирской операции» над Финляндией. Во время воздушного боя против финских ВВС 773 ИАП заявил о сбитии шести Morane-Saulnier MS406 и одного Brewster Buffalo. Они потеряли не менее девяти «Аэрокобр».

В августе 1944 года эта «Аэрокобра» налетала всего 4 часа и, вероятно, находилась в ремонте с добавлением усиливающих опор к фюзеляжу и хвостовому оперению. В сентябре 1944 года совершил 16 полетов общей продолжительностью 15 часов 45 минут.

В сентябре 1944 года совершил 16 полетов общей продолжительностью 15 часов 45 минут.

В октябре 1944 года летал с аэродрома Мурмаши южнее Мурманской области и совершил 13 полетов общей продолжительностью 12 часов 38 минут. В какой-то момент у этой «Аэрокобры» был заменен хвост с другим серийным номером с «7» в качестве одной из цифр в SN. 9 октября, 1944 г. совершил два боевых вылета в один и тот же день против самолетов Люфтваффе из JG5, III и IV.

История полета

19 ноября 1944 года взлетел с аэродрома Мурмаши, пилотируемый Иваном Барановским, на пересадочный рейс в 65 милях на северо-запад в направлении аэродрома Луостари. Эта «Аэрокобра» была загружена дополнительными ящиками с боеприпасами и банками с едой внутри отсеков для боеприпасов крыла. Барановский скрылся из виду и не прибыл на аэродром Луостари. Когда он не прибыл, он был объявлен пропавшим без вести (MIA).

На самом деле у Барановского отказал двигатель, когда как минимум два цилиндра пробили блок двигателя и вызвали сильную вибрацию. Имея достаточно времени, чтобы подготовиться к посадке на брюхо, он расстегнул свои силовые посадочные колеса на тонком льду.

Имея достаточно времени, чтобы подготовиться к посадке на брюхо, он расстегнул свои силовые посадочные колеса на тонком льду.

Озеро Март-Явр примерно в 29 км к юго-востоку от аэродрома Луостари и погиб в кабине экипажа, вероятно, он потерял сознание во время приземления, попал в ловушку и утонул или замерз.

Обломки

Этот самолет оставался на месте под водой на глубине 16 футов / 5 м в озере Март-Явр, покрытом слоем ила. В начале 2000 года самолет заметил местный рыбак, который увидел очертания самолета в кристально чистой воде.

Восстановление

6 октября 2004 г. этот самолет был извлечен из озера. В кабине находились останки летчика Барановского, а также личные вещи, в том числе ботинок, его медаль ордена Славы и боевое Красное знамя.

Мемориалы

После извлечения останков 6 октября 2004 г. останки Барановского были захоронены со всеми воинскими почестями в Мемориальном комплексе «Долина Славы» в районе долины Лицы к северо-западу от Мурманска.

Экспорт

Спасенная «Аэрокобра» доставлена в Москву. В 2005 г. была выдана экспортная лицензия, после чего товар был отправлен г-ну Джиму Пирсу в Западный Суссекс, Великобритания.

Дисплей

В 2009 году приобретен Аэрокосмическим музеем Иры Г. Росс (Аэрокосмический музей Ниагры) и отправлен в Буффало, штат Нью-Йорк. Известна как «Мисс Ленд-лиз». В августе 2010 г. были проведены восстановительные работы по демонтажу двигателя и других компонентов для ремонта и консервации.

Ссылки

Серийный номер ВВС США Результаты поиска — P-39Q-15-BE Airacobra 44-2911

«2850/3000 Ленд-лиз в Великобританию, переданы в СССР

2911 в СССР. Пострадал от возгорания двигателя и приземлился животом в замерзшее озеро Март-Явр, 29 ноября 1944 г. Пилот погиб. Извлечен из озера в 2004 г., останки пилота найдены в кабине пилота, обломки доставлены в Великобританию в январе 2005 г. Передан на завод Bell Aircraft в 2009 г.

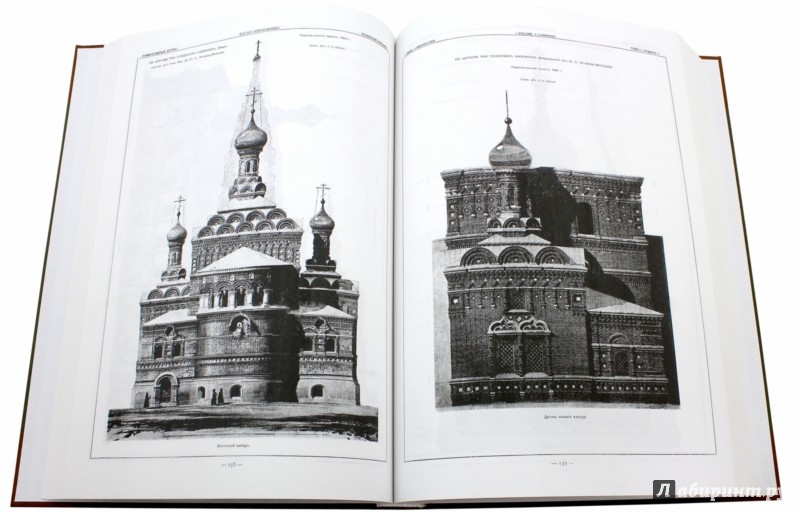

Выступая позднее с докладом на I Всероссийской конференции по делам реставрации П. Д. Барановский главными объектами своей работы назвал ансамбль Спасского монастыря, Митрополичьи палаты, колокольни церквей Николы Мокрого и Рождества Христова. Разработанные П. Д. Барановским принципы явились в дальнейшем прочным фундаментом научной реставрации памятников архитектуры Ярославля. Им была разработана реставрационная методика, её теория и практика, вытекающая из открытых им и проверенных практически законов древнерусского строительства.

Выступая позднее с докладом на I Всероссийской конференции по делам реставрации П. Д. Барановский главными объектами своей работы назвал ансамбль Спасского монастыря, Митрополичьи палаты, колокольни церквей Николы Мокрого и Рождества Христова. Разработанные П. Д. Барановским принципы явились в дальнейшем прочным фундаментом научной реставрации памятников архитектуры Ярославля. Им была разработана реставрационная методика, её теория и практика, вытекающая из открытых им и проверенных практически законов древнерусского строительства. В 1968 г. создал собственную школу реставрации. За 60 лет научно-реставрационной деятельности П. Д. Барановский воспитал четыре поколения реставраторов.

В 1968 г. создал собственную школу реставрации. За 60 лет научно-реставрационной деятельности П. Д. Барановский воспитал четыре поколения реставраторов. 1992. 18 февраля. С. 6.

1992. 18 февраля. С. 6.