За какие дела сергий радонежский был причислен к лику святых: Сергий Радонежский: воплощение русского православия

Содержание

Сергий Радонежский: воплощение русского православия

- <a href=http://www.bbc.co.uk/russian/topics/blog_krechetnikov><b>Артем Кречетников</b></a>

- Би-би-си, Москва

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, wikipedia

Подпись к фото,

Юбилейные торжества проходят с 16 по 18 июля

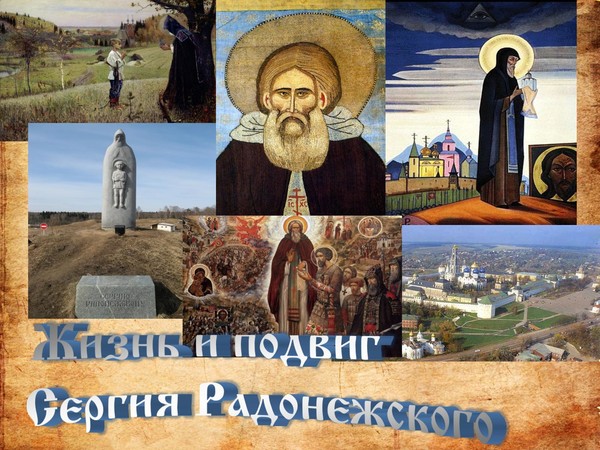

В России отмечается 700-летие преподобного Сергия Радонежского.

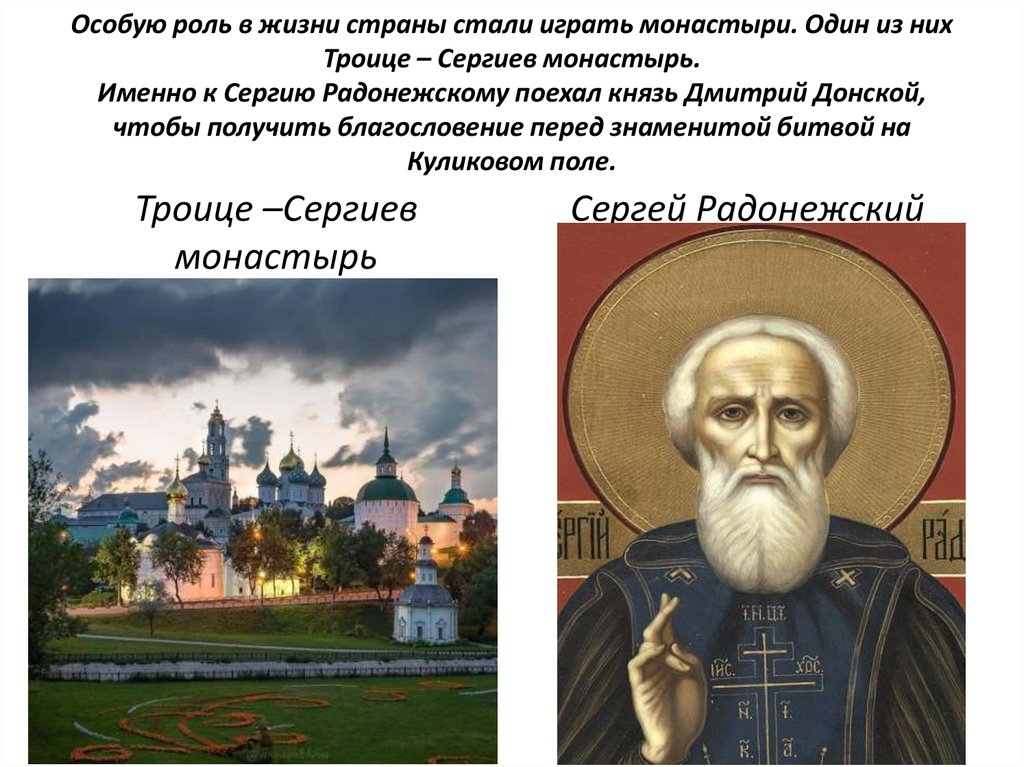

Считается, что самый известный святой Русской православной церкви появился на свет 3 (13 мая) 1314 года. Однако дата не подтверждена стопроцентно надежными источниками, поэтому юбилейные торжества по решению Патриархии проходят не в мае, а 16-18 июля. Центральным событием станет 15-километровый крестный ход от города Хотьково до Троице-Сергиевый лавры, в котором, как ожидается, примут участие тысячи верующих.

Народный святой

Автор фото, wikipedia

Подпись к фото,

Сергий Радонежский (изображение на покрове XV века)

Официальная процедура канонизации в России была выработана только на Соборе 1549 года, созванном митрополитом Макарием. Сергий Радонежский был причислен к лику святых не по воле церковных иерархов или правительства, а мнением народным.

«Сергий сделался общерусским святым сам собою, по причине своей великой славы», — писал автор фундаментальной «Истории канонизации святых в Русской Церкви» Евгений Голубинский.

По данным Голубинского, первое упоминание о преподобном Сергии в этом качестве содержится в грамоте митрополита Ионы великому князю Дмитрию Шемяке от 1450 года. Митрополит грозил в ней Шемяке, узурпатору власти и известному взяточнику, утратой «милости московских святых».

Огромную роль в прославлении преподобного Сергия сыграл монах Пахомий Логофет, по национальности серб. Общаться с Сергием лично ему не довелось. Он приехал в Новгород ориентировочно в 1429 году, спустя 11 лет переселился в Москву и работал в Троице-Сергиевой лавре, где прославился как составитель житий святых и переводчик духовной литературы.

Общаться с Сергием лично ему не довелось. Он приехал в Новгород ориентировочно в 1429 году, спустя 11 лет переселился в Москву и работал в Троице-Сергиевой лавре, где прославился как составитель житий святых и переводчик духовной литературы.

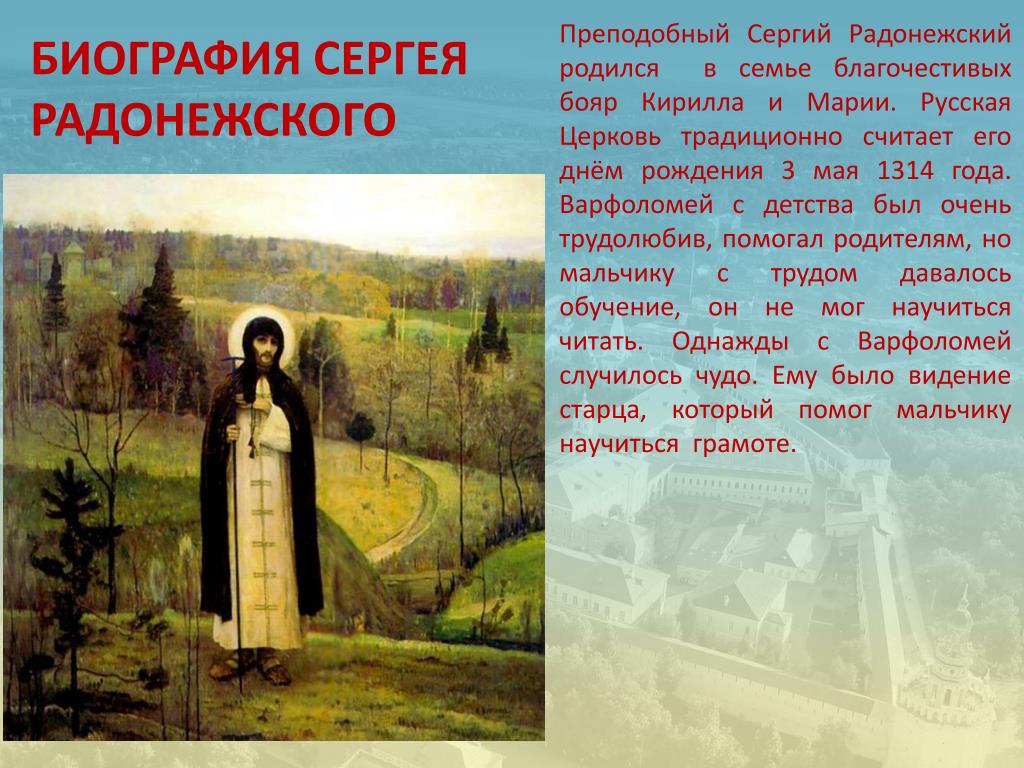

Сын оппозиционера

Будущий святой, в миру Варфоломей, был вторым из трех сыновей боярина Кирилла, служившего князьям ростовским (имеется в виду, конечно, не Ростов-на-Дону, а Ростов Великий, входящий ныне в «Золотое кольцо России»).

Ростов являлся первым значительным городом Северо-Восточной Руси и имел славную историю, восходящую к временам Владимира Крестителя, но впоследствии уступил пальму первенства Суздалю и Владимиру, а затем Москве.

Боярин Кирилл выступал за независимость Ростовского княжества и был недоволен его насильственным присоединением к Москве. Семья подверглась притеснениям со стороны московского воеводы, впала в бедность и около 1330 года переехала в небольшой городок Радонеж, подальше от новых властей.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение.

Подкаст

Что это было?

Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.

эпизоды

Конец истории Подкаст

В дальнейшем Радонеж оказался в тени основанного Сергием монастыря и превратился в село. По данным переписи 2010 года, его постоянное население составило пять человек.

С 12 лет Варфоломей отличался особой набожностью, изнурял себя постом и молитвой, и, по имеющимся данным, даже ссорился на этой почве с матерью, опасавшейся за его здоровье.

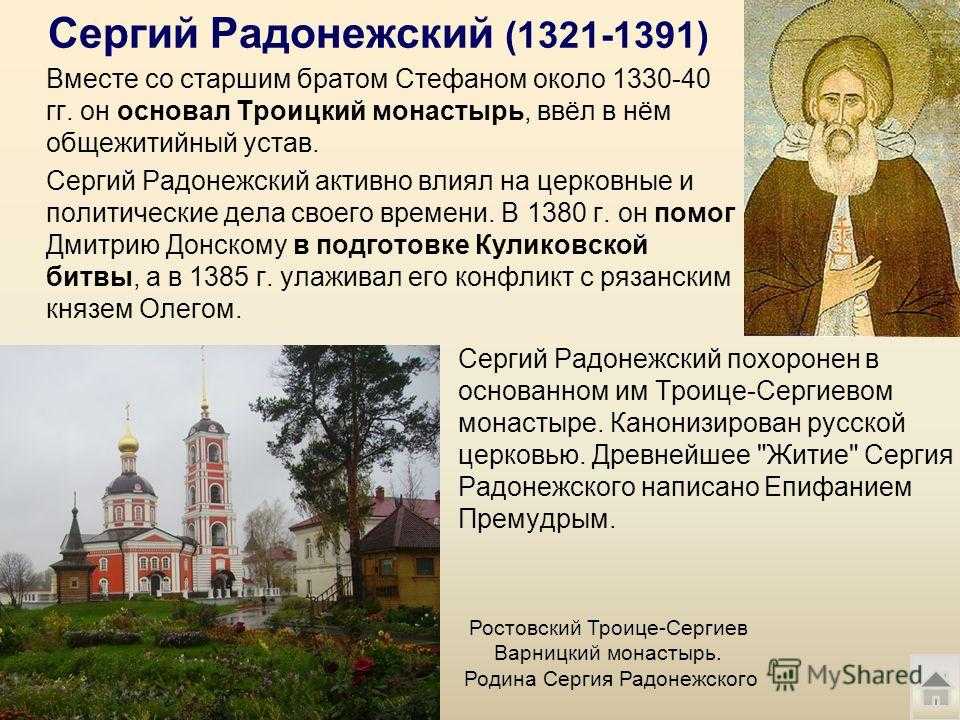

В 1335 году, после смерти родителей, Варфоломей постригся в монахи и уговорил старшего брата Стефана, чуть раньше также принявшего постриг, построить своими руками маленькую деревянную церковь во имя Пресвятой Троицы и скит, как говорилось в житии, «среди лесного уединения и диких зверей».

Вскоре сказалась разница характеров двух братьев. Стефан хотел делать обычную церковную карьеру и через два года переселился в московский Богоявленский монастырь, где со временем сделался игуменом. Сергий, искавший «строжайшего монашества» и «духовного подвига», остался в одиночестве.

Прослышав о «святом старце» (в православной терминологии это слово не имело отношения к возрасту), к нему начали стекаться последователи. Согласно легенде, даже медведи приходили смиренно наблюдать, как он молится.

Личным примером

Автор фото, RIA Novosti

В 1345 году обитель оформилась в Троицкий монастырь. Став игуменом, Сергий до глубокой старости занимался физическим трудом по его расширению и благоустройству и обслуживал себя сам. Того же требовал от монахов, решительно борясь с праздностью и попытками жить на приношения мирян.

Трудам и мистическим откровениям преподобного Сергия посвящены циклы живописных полотен Михаила Нестерова и Николая Рериха. Самая известная картина Рериха на эту тему так и называется: «Сергий-строитель».

Самая известная картина Рериха на эту тему так и называется: «Сергий-строитель».

Автор фото, RIA Novosti

Подпись к фото,

«Видение отроку Варфоломею» (Михаил Нестеров)

Автор фото, RIA Novosti

Подпись к фото,

«Сергий-строитель» (Николай Рерих)

Слава о введенном Сергием строгом уставе дошла до Константинополя: вселенский патриарх Филофей направил ему со специальным посольством крест, монашеское облачение и грамоту с похвалами.

Монастырь стал местом паломничества как князей и бояр, так и простых людей, звался просто «Троицей», и всем было понятно, о чем речь. Многие миряне селились по соседству.

До и после смерти Сергия его ученики основали по всей Руси более 40 обителей, копировавших троицкий устав.

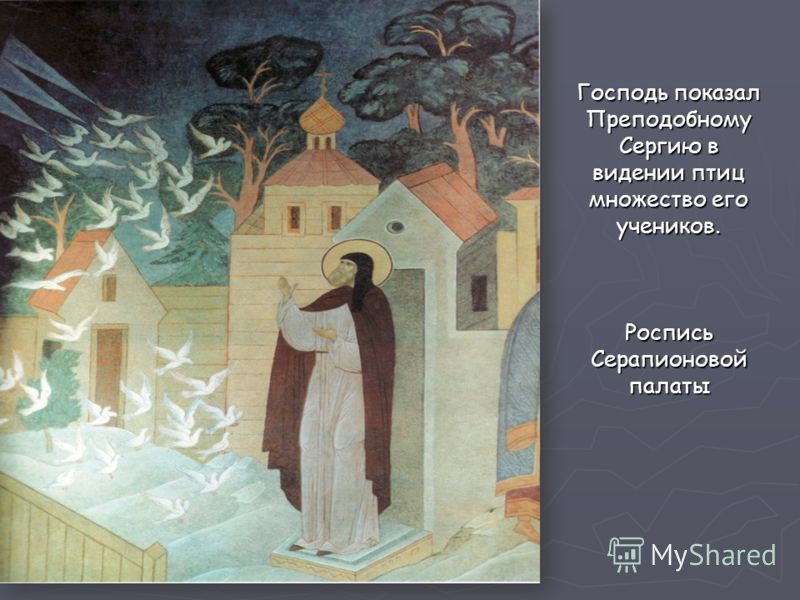

Согласно житию, преподобный Сергий творил многочисленные чудеса, в частности, воскрешал мертвых, озарял ночной лес ярким светом и лично общался с Богородицей и апостолами Петром и Иоанном.

Он скончался 25 сентября 1392 года в возрасте 78 лет. Опять же, согласно житию, предсказал день своего ухода за шесть месяцев, все это время хранил молчание и лишь за несколько часов до смерти призвал братию, чтобы дать ей последние наставления.

5 июля 1422 года, как гласит церковное предание, мощи преподобного были обретены нетленными.

Созданный им монастырь поныне является одним из главных центров и почитаемых святынь русского православия, а также входит в список объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Автор фото, wikipedia

Подпись к фото,

«Защитники Троице-Сергиевой лавры в 1608 году» (Василий Верещагин)

Дважды он сыграл важную политическую роль: во время Смуты, выдержав в 1608-1610 годах шестнадцатимесячную осаду сторонников

Тушинского вора, и в 1689 году, став временным убежищем Петра I в ходе его противостояния с сестрой Софьей.

Вопреки распространенному мнению, тогда он еще не звался лаврой, а получил этот почетный статус в 1742 году по указу императрицы Елизаветы Петровны.

10 ноября 1919 года большевики закрыли Троице-Сергиеву лавру. Еще раньше, 11 апреля, мощи преподобного Сергия «в порядке борьбы с религиозным дурманом» при большом стечении народа вытащили из раки и передали в качестве экспоната в местный музей. 20 апреля 1946 года монастырь и мощи были возвращены Церкви.

Святость и политика

Профессор Петербургского университета Андрей Буровский указывает на важное отличие русского монашества и понимания святости от европейского, да и православного византийского.

Самые знаменитые католические и византийские святые — Франциск Ассизский, Фома Аквинский, Григорий Турский, Бернар Клервоский, Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий Палама, Козьма Индикоплов — были выдающимися богословами и философами, учителями, сказавшими людям нечто новое о Христе и о жизни, яркими личностями и активными деятелями.

Францисканцам и доминиканцам, не говоря об иезуитах и адептах духовно-рыцарских орденов, предписывалось не только молиться, но, прежде всего, изо всех сил изменять грешный мир: к лучшему или к худшему с современной точки зрения — другой вопрос.

На Руси монашеский подвиг заключался в максимальном уходе от мира, отказе от индивидуальности и умерщвлении плоти. Самыми «правильными», авторитетными монахами считались схимники и пустынножители. Представить себе духовное лицо в латах во главе армии, как Ришелье, было абсолютно невозможно.

Преподобный Сергий не писал книг и в принципе никогда ничему не учил от собственного имени, а прославился как образец смирения и скромности.

Вмешиваясь в политику и вообще в мирскую жизнь, он, вопреки взглядам отца, неизменно проявлял лояльность потомкам Ивана Калиты. То заставил нижегородцев изгнать неугодного Москве князя Бориса Константиновича, пригрозив остановить богослужения в городских храмах, то мирил Дмитрия Донского с его зятем Олегом Рязанским, при этом открыто подыгрывая первому.

В 1377 году глубоко уважавший Сергия 85-летний московский митрополит Алексий, предвидя скорый конец, предложил троицкому настоятелю стать его преемником. Сергий отказался, что впоследствии ставилось ему почитателями в особую заслугу, взамен порекомендовав суздальского епископа Дионисия.

Сергий отказался, что впоследствии ставилось ему почитателями в особую заслугу, взамен порекомендовав суздальского епископа Дионисия.

Однако великий князь Дмитрий, тогда еще не Донской, захотел видеть на митрополичьем престоле особо доверенного человека, известного под неуважительной кличкой «поп Митяй» — не епископа или архимандрита, а рядового священника, ради высокого сана срочно постригшегося в монахи — Дионисия же посадил под арест.

Вселенский патриарх Макарий не утвердил кандидатуру Митяя. Под ручательство Сергия Радонежского Дионисия освободили, но он нарушил данное слово, поехал в Константинополь и поднял там шум.

Митяй также отправился интриговать, но во время плавания по Черному морю неожиданно умер (по некоторым данным, был отравлен). В конце концов, митрополитом стал игумен переяславского Горицкого монастыря Пимен.

Что ни говори, история вышла неприглядная. Видимо, не случайно Дмитрий Донской, несмотря на заслуги победителя на Куликовом поле, был канонизирован РПЦ только в 1988 году.

Что касается позиции Сергия Радонежского, для верующих людей действия святого не могут быть предметом критического анализа. Мнения светских историков расходятся.

Одни полагают, что Сергию следовало либо оставить обитель и принять митрополичье служение — тогда князю, вероятно, пришлось бы согласиться, и удалось бы избежать дискредитации церкви и власти — либо открыто осудить Дмитрия. Другие полагают, что прямым участием в придворно-церковной борьбе он только растерял бы духовный авторитет.

На поле Куликовом

Битва с Мамаем велась не за освобождение Руси от ига, и сам Дмитрий Донской ничего подобного в мыслях не держал. Даже спустя девять лет после победы, в завещании сыновьям, он писал как об отдаленной мечте: «А буде переменит Бог Орду…».

Автор фото, wikipedia

Подпись к фото,

Сергий Радонежский благословляет Дмитрия Донского на Куликовскую битву (гравюра Бориса Чорикова)

Московский князь решил вмешаться во внутриордынскую борьбу, длившуюся к тому времени 21 год и вошедшую в русские летописи как «великая замятня».

Беклярбек (высший военачальник) Мамай, не являвшийся потомком Чингисхана и соответственно не имевший прав на престол, претендовал на положение фактического правителя, по своей воле ставящего и смещающего ханов. Его противником был «легитимный» Тохтамыш, на чьей стороне выступил Дмитрий.

Разгром Мамая обещал изменить — и действительно изменил — характер отношений между Русью и Ордой. Одно дело униженно ездить в Сарай за ярлыками на княжение, и совсем другое — самим возводить на престол ханов.

А главное, Москва стремилась утвердить свое превосходство над другими русскими городами и землями. Кому из удельных правителей быть великим князем, прежде зависело от Орды. Теперь Дмитрий впервые потребовал от остальных князей участия в походе под его началом не именем хана, а как государь.

Прекрасно чувствуя эту разницу, большинство из них отказались идти в бой под московскими знаменами, в том числе его собственный тесть Дмитрий Нижегородский и Олег Рязанский. В свете сказанного их поступок выглядит не национальной изменой, а лишь эпизодом в борьбе за власть и влияние. Кто станет править в Орде, князьям было не столь важно, а вот дальнейшего возвышения Москвы они не хотели.

В свете сказанного их поступок выглядит не национальной изменой, а лишь эпизодом в борьбе за власть и влияние. Кто станет править в Орде, князьям было не столь важно, а вот дальнейшего возвышения Москвы они не хотели.

Оставшись практически в одиночестве, Дмитрий Донской испытывал серьезные колебания.

Хотя после инцидента с попом Митяем прошел всего год, Сергий Радонежский решительно встал на сторону князя, укрепил его дух и благословил на битву. А чтобы сделать свое незримое присутствие несомненным для войска, разрешил двум молодым инокам Троицкой обители, Александру Пересвету и Андрею Ослябе, до пострига бывшим воинами и отличавшимся огромной физической силой, временно выйти из монашеского чина и взять в руки оружие.

Историческая встреча состоялась 18 августа 1380 года, ровно за три недели до Куликовской битвы. По мнению некоторых исследователей, без Сергия Радонежского ее бы вовсе не было.

Дань в Сарай посылалась еще 100 лет, хотя соотношение сил необратимо изменилось, и применительно к этому периоду уместно говорить уже не об иге, а о сложном симбиозе. Но главным итогом Куликовской битвы стало окончательное утверждение Москвы в роли лидера русского Северо-Востока.

Но главным итогом Куликовской битвы стало окончательное утверждение Москвы в роли лидера русского Северо-Востока.

Историю, как известно, пишут победители. Роль Сергия Радонежского в тех событиях впоследствии оценивалась сугубо положительно, более того — ставилась едва ли не в главную заслугу.

Сергий Радонежский. Человек, приносящий свет

Общество

Дионисий. Икона «Сергий Радонежский в житии», XV век / Фото: Wikipedia / Общественное достояние

Сергий, игумен Радонежский, — один из причисленных к лику святых за свои поступки и веру, которую он доносил до людей. Кем был этот человек и что он завещал потомкам, в материале «ВМ».

Сергий Радонежский родился в 1314 году под Ростовом, в селе Варницы. При крещении он получил имя Варфоломей. Уже в семь лет он учился грамоте и изучал Святое писание. Из открытых источников известно, что тяга к церковным наукам ему была дана от неизвестного старца, который благословил мальчика на святые дела. Жажда знаний привела мальчика к церкови. Поэтому будущий святой с двенадцати лет стал поститься и активно молиться.

Жажда знаний привела мальчика к церкови. Поэтому будущий святой с двенадцати лет стал поститься и активно молиться.

В 1330 году мальчик вместе с родителями переезжает в Радонеж. Однако вскоре его родители умирают. Его старший брат Стефан решает вести отшельнический образ жизни и, не оставляя брата одного, берет его с собой. Они уходят в так называемые пустынные места на холме Маковец. Среди леса они построили храм Святой Троице.

Житийная икона преподобного Сергия. Россия, конец XIX века / Фото: Wikipedia / Общественное достояние

Варфоломей, уже будучи просвященным святыми писаниями и наставничеством старшего брата, в 1337 году принимает постриг под именем Сергий. Новое имя было принято в день памяти мучеников Сергия и Вакха. Уже вскоре у Сергия появляются ученики, а вокруг церкви образовывается обитель. Здесь же Сергий становится вторым игуменом и пресвитером обители.

Уже через десять лет на холме образовался процветающий храм Сергия Радонежского — Троице-Сергиев монастырь. О возникновении большой и популярной в местных краях обители не мог не узнать Вселенский патриарх Филофей. Он прислал Сергию грамоту за его святую деятельность. Однако не только патриарх уважал его заслуги перед церковью. Радонежский пользовался большим успехом в княжеских кругах, он благословлял правителей перед ожесточенными битвами и даже примирял их между собой.

О возникновении большой и популярной в местных краях обители не мог не узнать Вселенский патриарх Филофей. Он прислал Сергию грамоту за его святую деятельность. Однако не только патриарх уважал его заслуги перед церковью. Радонежский пользовался большим успехом в княжеских кругах, он благословлял правителей перед ожесточенными битвами и даже примирял их между собой.

/ Фото: Александр Казаков

В произведение «Житие Сергия», которое является главным источником биографических данных, упоминается много необычных деталей. Например, Епифаний Премудрый писал: «За свою жизнь святой Радонежский совершил множество чудес и исцелений. Однажды он воскресил человека».

«Человек, несущий свет» — так некоторые православные окрестили Радонежского. За свою жизнь он построил немало храмов и церквей.

/ Фото: Александр Казаков

Скончался великий иеромонах 25 сентября 1392 года. Был причислен к лику святых в 1452 году.

Кстати, представители посольства Канады 20 октября передадут несколько книг сотрудникам Российской государственной детской библиотеки.

Православие Церковь

Преставление преподобного Сергия Чудотворца, игумена Радонежского

Тропарь и кондак

Преподобный Сергий Радонежский родился в селе Варница, близ Ростова, 3 мая 1314 года. Его родителями были благочестивые и знатные вельможи Кирилл и Мария (память 28 сентября). Господь избрал его еще во чреве матери. В Житии преподобного Сергия сообщается, что еще до рождения сына святая Мария и молящиеся слышали троекратный вопль Младенца на Божественной литургии: перед чтением Святого Евангелия, во время херувимской песни, и когда священник произнес: «Святое для святых».

Бог дал Кириллу и Марии сына, которого они назвали Варфоломеем. С самых первых дней жизни младенец поражал всех своим голоданием. По средам и пятницам он не принимал молока от матери, а в другие дни, если Мария употребляла в пищу масло, младенец отказывался и от молока матери. Заметив это, Мария вообще воздержалась от пищи с маслом.

Заметив это, Мария вообще воздержалась от пищи с маслом.

В возрасте семи лет Варфоломея отправили учиться вместе с двумя его братьями: старшим братом Стефаном и младшим братом Петром. Его братья учились успешно, а Варфоломей отставал в учебе, хотя учитель уделял ему много особого внимания. Родители ругали ребенка, учитель отчитывал его, а одноклассники высмеивали его непонимание. Наконец, Варфоломей со слезами умолял Господа даровать ему способность читать.

Однажды отец послал Варфоломея за лошадьми в поле. По дороге он встретил ангела, посланного Богом в образе монаха. Старец стоял в молитве под дубом в поле. Варфоломей подошел к нему и, поклонившись, подождал, пока старец окончит молитву. Монах благословил его, поцеловал и спросил, что ему нужно.

Варфоломей ответил: «Всей душой хочу научиться читать и писать. Святый отче, моли Бога за меня, чтобы Он помог мне стать грамотным». Преподобный исполнил просьбу Варфоломея, вознеся свою молитву к Богу. Благословляя ребенка, он сказал ему: «Отныне, дитя мое, Бог дает тебе понять чтение и письмо, и в этом ты превзойдешь своих братьев и сверстников» (См. знаменитую картину М. Нестерова «Видение Варфоломея»).

знаменитую картину М. Нестерова «Видение Варфоломея»).

Тогда старец взял сосуд и дал Варфоломею кусочек просфоры. «Возьми, дитя, и ешь», — сказал он. «Это дается вам в знак благодати Божией и для понимания Священного Писания». Старец хотел уйти, но Варфоломей попросил его зайти в гости к родителям. Его родители с радостью приняли гостя и оказали ему свое гостеприимство.

Старец ответил, что подобает сначала вкушать духовную пищу, и велел сыну читать Псалтирь. Варфоломей начал читать, и его родители были поражены той переменой, которая произошла с их сыном. На прощание старец пророчески сказал о преподобном Сергии: «Твой сын будет велик пред Богом и людьми. Он станет избранным жилищем Святого Духа».

После этого святое дитя без труда читало и понимало содержание книг. Он с особым усердием погрузился в молитву, не пропуская ни одной церковной службы. Уже в детстве он наложил на себя строгий пост. По средам и пятницам он ничего не ел, а в остальные дни питался хлебом и водой.

Около 1328 года родители преподобного Сергия переселились из Ростова в Радонеж. Когда их старшие сыновья поженились, Кирилл и Мария незадолго до смерти приняли схиму в Хотьковом монастыре Покрова Пресвятой Богородицы, недалеко от Радонежа.

Позже старший брат Стефан овдовел и стал монахом в этом монастыре. Похоронив родителей, Варфоломей и его брат Стефан удалились в лес (12 верст от Радонежа) жить в глуши. Сначала сделали кельи, а потом малый храм, и по благословению митрополита Феогноста он был освящен во имя Пресвятой Троицы. Но вскоре, не выдержав трудностей жизни в пустыне, Стефан оставил брата и ушел в Московский Богоявленский монастырь, где сблизился со святителем Алексием, впоследствии митрополитом Московским. (12 февраля).

7 октября 1337 года Варфоломей был пострижен игуменом Митрофаном, приняв имя святого мученика Сергия (память 7 октября), и начал строить новую обитель во славу Живоначальной Троицы. Претерпевая искушения и бесовские явления, преподобный Сергий преуспевал в силе. Постепенно он стал известен другим монахам, ищущим его руководства. Преподобный Сергий принял все с любовью, и вскоре в небольшом монастыре собралась братия из двенадцати монахов.

Постепенно он стал известен другим монахам, ищущим его руководства. Преподобный Сергий принял все с любовью, и вскоре в небольшом монастыре собралась братия из двенадцати монахов.

Их опытный духовный наставник отличался необычайной любовью к работе. Своими руками построил несколько келий, носил воду, рубил дрова, пек хлеб, шил одежду, готовил пищу для братии и смиренно брался за другие дела. Тяжелый труд преподобный Сергий сочетал с молитвой, бдением и постом.

Братия была поражена, что при таких тяжелых нагрузках здоровье их проводника не ухудшилось, а наоборот, стало еще крепче. Не без труда умоляли преподобного Сергия принять должность игумена обители.

В 1354 году епископ Волынский Афанасий рукоположил святителя во иеромонаха и возвел в сан игумена. Как и прежде, в обители строго исполнялись монашеские послушания. С расширением монастыря росли и его потребности. Часто иноки имели только скудную пищу, но по молитвам преподобного Сергия неизвестные доставляли необходимое.

Сообщения о подвигах преподобного Сергия стали известны еще в Константинополе, и Патриарх Филофей прислал преподобному крест, «параман» (монашеская одежда, четырехугольная ткань, привязанная шнурками к груди и надеваемая под другими одеждами, и украшенный символами Страстей Господних) и схиму в благословение на новые дела, и грамоту благословения, в которой Патриарх советовал избранникам Божиим устроить общежительный монастырь. Преподобный отправился с патриаршей грамотой к святителю Алексию и получил от него совет ввести строгий образ общежития. Иноки стали роптать на строгость монастырского устава, и преподобный Сергий принужден был покинуть обитель. На реке Киржач он основал монастырь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Дела в бывшем монастыре быстро пришли в замешательство, и оставшиеся иноки обратились к преподобному Алексию с просьбой вернуть святого.

Преподобный Сергий беспрекословно повиновался святителю и оставил вместо себя в Киржачском монастыре своего ученика святителя Романа.

Еще при жизни преподобный Сергий удостоился дара чудотворения. Он вырастил мальчика в тот момент, когда отчаявшийся отец разочаровался в своем единственном сыне как в потерянном. Слухи о чудесах, творимых преподобным Сергием, стали быстро распространяться, и к нему стали приходить больные, как из окрестных селений, так и из отдаленных мест. И никто не уходил от преподобного Сергия, не получив исцеления немощей и назидательного совета. Все прославляли преподобного Сергия и почитали его наравне с древними святыми отцами. Но человеческая слава не прельщала великого подвижника, и он по-прежнему оставался образцом монашеского смирения.

Однажды святитель Стефан, епископ Пермский (память 27 апреля), глубоко почитавший преподобного Сергия, находился в пути из своей епархии в Москву. Дорога проходила в восьми верстах от Сергиева монастыря. Намереваясь на обратном пути посетить обитель, святитель остановился и, прочитав молитву, поклонился преподобному Сергию со словами: «Мир тебе, брат духовный». В это время преподобный Сергий сидел на трапезе за трапезой с братией. В ответ на благословение святителя преподобный Сергий встал, прочел молитву и возвратил святому Стефану ответное благословение. Некоторые из учеников, изумленные необыкновенным поступком преподобного Сергия, поспешили к указанному месту и убедились в истинности видения.

В это время преподобный Сергий сидел на трапезе за трапезой с братией. В ответ на благословение святителя преподобный Сергий встал, прочел молитву и возвратил святому Стефану ответное благословение. Некоторые из учеников, изумленные необыкновенным поступком преподобного Сергия, поспешили к указанному месту и убедились в истинности видения.

Постепенно монахи стали свидетелями и других подобных действий. Однажды за Литургией со святителем служил Ангел Господень, но преподобный Сергий по смирению своему запретил кому-либо рассказывать об этом до самой смерти.

Преподобный Сергий был связан со святителем Алексием тесными узами духовной дружбы и братской любви. Святитель Алексий на склоне лет призвал к себе преподобного Сергия и просил его принять сан русского митрополита, но преподобный Сергий смиренно отказался от предстоятельства.

Земля Русская в это время страдала от монголо-татарского ига. Собрав войско, великий князь Димитрий Иоаннович Донской отправился в монастырь преподобного Сергия просить благословения в предстоящей борьбе. Преподобный Сергий благословил двух иноков своего монастыря на помощь великому князю: схимонаха Андрея [Ослябу] и схимонаха Александра [Пересвета], и предсказал победу князю Димитрию. Сбылось пророчество преподобного Сергия: 8 сентября 1380 года, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, русские воины одержали полную победу над татарскими полчищами на Куликовом поле и положили начало освобождения Русской земли от монгольского ига. Во время сражения преподобный Сергий с братией стояли в молитве и просили Бога даровать победу русским войскам.

Преподобный Сергий благословил двух иноков своего монастыря на помощь великому князю: схимонаха Андрея [Ослябу] и схимонаха Александра [Пересвета], и предсказал победу князю Димитрию. Сбылось пророчество преподобного Сергия: 8 сентября 1380 года, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, русские воины одержали полную победу над татарскими полчищами на Куликовом поле и положили начало освобождения Русской земли от монгольского ига. Во время сражения преподобный Сергий с братией стояли в молитве и просили Бога даровать победу русским войскам.

За свой ангельский образ жизни преподобный Сергий получил от Бога небесное видение. Однажды ночью авва Сергий читал правило под иконой Пресвятой Богородицы. Окончив чтение канона Богородице, он присел отдохнуть, но вдруг сказал своему ученику, святому Михею (память 6 мая), что ожидает их дивное посещение. Через мгновение явилась Богородица в сопровождении святых апостолов Петра и Иоанна Богослова. От необыкновенно яркого света преподобный Сергий пал ниц, но Пресвятая Богородица коснулась к нему Своих рук и, благословляя его, пообещала всегда быть Покровительницей его святой обители.

Достигнув старости и предвидя за шесть месяцев свою кончину, преподобный Сергий созвал к себе братию и назначил игуменом своего ученика преподобного Никона (память 17 ноября), опытного в духовной жизни и послушании. В спокойном уединении преподобный Сергий почил ко Господу 25 сентября 1392 года. Накануне великий угодник Божий в последний раз созвал братию, чтобы дать им последнее наставление: «Братия, внимайте себе. Имейте прежде страх Божий, чистоту души и нелицемерную любовь…»

Канонизация Новомучеников Российских

HTC: Канонизация Новомучеников Российских

Прокламация

Священного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви

Митрополита Киевского и Галицкого ВЛАДИМИРА (Богоявленского) (1848-1918),

Митрополита Петроградского и Гдовского ВЕНИАМИНА (Казанского) (1873-1922)

и архимандрита СЕРГИЯ (Шеина) (1866-1922), Юрия Новицкого

(1882-1922),

и ИОАНН Ковшаров (1878-1922), убитые вместе с ним,

великой княгини ЕЛИЗАВЕТЫ (1864-1918) и монахини ВАРВАРЫ (1918)

Архиерейский Собор,

31 марта — 4 апреля 1992, Свято-Данилов монастырь

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Мученичество есть свидетельство Истины Христовой и Божией

Церкви на смерть, и Самого Христа, «Свидетеля верного» (Откр. , I, гл.

, I, гл.

5), «для того родился, и для того пришел в мир, чтобы родить

свидетельствовать об истине» (Иоанна XVIII, 37), и отдать Свою жизнь через

страдания на Кресте для искупления многих.

По словам апостола, мы искуплены «с

драгоценная кровь Христа, как непорочного и чистого Агнца»

(1 Петра I, 19). Приносить христианское свидетельство — значит воздавать славу Богу в

живя и умирая: «Живем ли, то для Господа живем, а умираем ли,

умереть для Господа» (Римлянам XIV, 8).

Гонения на Церковь Христову, возникшие в России в наши дни

время было волей Божией. И снова, как в древности, кровь

мучеников было пролито во свидетельство победы Христовой. Святой Патриарх

Тихон Всея Руси, при рассмотрении процессов, на которых побывал

свою паству, мужественно призвал их разделить с ним чашу

мученичество. «Если придется пострадать за Христа,

взываем к вам, возлюбленные сыновья и дочери Церкви, взываем к вам

страдать вместе с нами. Если требуется искупительная жертва,

смерть невинной овцы стада Христова, благословляю верных

рабов Господа Иисуса Христа на боль и смерть за Него» 9. 0005

0005

Перечислить всех новомучеников Российских было бы невозможно.

Церковь в ХХ веке. Тем не менее мы выражаем надежду, что

предложенная канонизация этих первых свидетелей Истины, которые в

мученичества, пролившего свою кровь за Христа, станет началом

дальнейший общецерковный процесс прославления многих исповедников

Православная вера в нашей Церкви.

Митрополит Киевский и Галицкий Владимир (Богоявленский).

первый епископ, ставший священномучеником в новую эпоху гонений. С

духовное величие и евангельскую простоту в своем епископском сане он

подтвердил замечательное единство праведной жизни и мученической кончины,

свидетельствуя о вере Христовой «даже до смерти» (Откр. XII, 11). Он

завершил свое земное служение Богу и Церкви 25 января 19 г.18, в

город Киев-колыбель христианства на Руси, восходя сюда к

его Голгофа.

Еще один епископ и вдохновенный молитвенник – митрополит Вениамин.

(Казанский) Петрограда и Гдовска, духовно окормлял своих верных

детей, в то время как преследования извне и группировки внутри

угрожал потрясти Церковь Христову. Столкнувшись с неминуемой смертью, он сказал: «Я

Столкнувшись с неминуемой смертью, он сказал: «Я

я верный сын своего народа, которого я люблю и всегда любил. У меня есть

отдал за них свою жизнь, и я благословлен тем, что простые люди отплатили

меня с той же любовью, поставив меня в то положение, которое я сейчас

Православная Церковь. Я не знаю, какой приговор ты вынесешь мне — жизнь

или смерть — но что бы ты ни говорил, я подниму глаза вверх

с таким же благоговением перекреститесь и произнесите: «Слава

Тебя, Господи Боже, за все!»

Архимандрит Сергий и верующие, Юрий Новицкий и Иоанн

Ковшаровым, которые были убиты вместе с митрополитом Вениамином как его

верные товарищи воины, пошли на заклание вместе со своим епископом.

Великая княгиня Елизавета, основательница Марфо-Мариинской

монастырь в Москве, посвятивший свою благочестивую христианскую жизнь благотворительной деятельности.

работает, помогая бедным и больным. Вместе со своей келейницей

инокиня Варвара приняла мученический венец в праздник преподобного Сергия

г. Радонеж, 5 июля 19 г.18 ст. ст.

Радонеж, 5 июля 19 г.18 ст. ст.

Святой Собор, рассмотрев их деяния и убедившись, что

страдания их составляют мученичество за Христа, единогласно постановляет:

- О том, что митрополит Киевский Владимир, убиенный в Киеве гонителями Церкви 25 января 1918 г. ст. в Петрограде 31 июля 1922 ст., великая княгиня Елизавета и инокиня Варвара, убитые под Алапаевском 5, 19 июля18 ст. ст. причислен к лику святых мучеников.

- Что их драгоценные останки, если они будут найдены, будут считаться святыми реликвиями.

- Составить этим новомученикам Российским особые службы, а до того времени, как таковые будут написаны после сего дня прославления их памяти, общий чин мученикам отслужить.

- Совершить их праздники: священномученика митрополита Владимира 25 января; священномучеников митрополита Вениамина, архимандрита Сергия и мучеников Юрия и Иоанна — 31 июля; Преподобномученицам великой княгине Елизавете и инокине Варваре 5 июля по юлианскому календарю.

- Празднование Собора новомучеников и исповедников Российских совершать 25 января (если этот день будет воскресеньем) или в следующее за ним воскресенье. Поминаются имена следующих святых: Тихона, Патриарха всея Руси, Владимира, митрополита Киевского, Вениамина, митрополита Петроградского, архимандрита Сергия, Юрия и Иоанна, пострадавших с ним, великой княгини Елизаветы и монахини Варвары, а в будущие канонизировали всех новомучеников и исповедников Российских. Общий чин мучеников будет служить до составления и принятия особой службы, внося также необходимые дополнения в чин Всех Святых Российских.

- Святые иконы новоканонизированных мучеников написать для почитания в соответствии с предписанием VII Вселенского Собора.

- Жития их издать с сочинениями святых митрополитов Владимира и Вениамина и великой княгини Елизаветы в назидание и наставление в благочестии верующих.

- Радостное и благодатное известие о прославлении сих новомучеников со стороны Святейшего Собора всей российской пастве.