Земной поклон: Чем отличается земной поклон от поясного? / Православие.Ru

Содержание

Поклон

5 ступеней веры

- Положение тела при молитве игумен Иларион (Алфеев)

- Поклоны очищают и освящают и тело и душу прп. Порфирий Кавсокаливит

- Как подобает стоять во храме православному христианину Ю.П. Граббе

- О поклонах при Богослужении Патриарший Православный календарь

- О поклоне на возгласе: «Оглашеннии, главы ваша Господеви приклоните»

- Преклонив колена, помолился иером. Габриэль Бунге

- О несоответствии практики коленопреклонения каноническому праву Православной Церкви

- О телесных действиях при Богослужении и молитве еп. Виссарион (Нечаев)

- Устав о поклонах и крестном знамении

Покло́н – символическое действие, преклонение главы и тела, выражающее смирение и благоговение перед Богом.

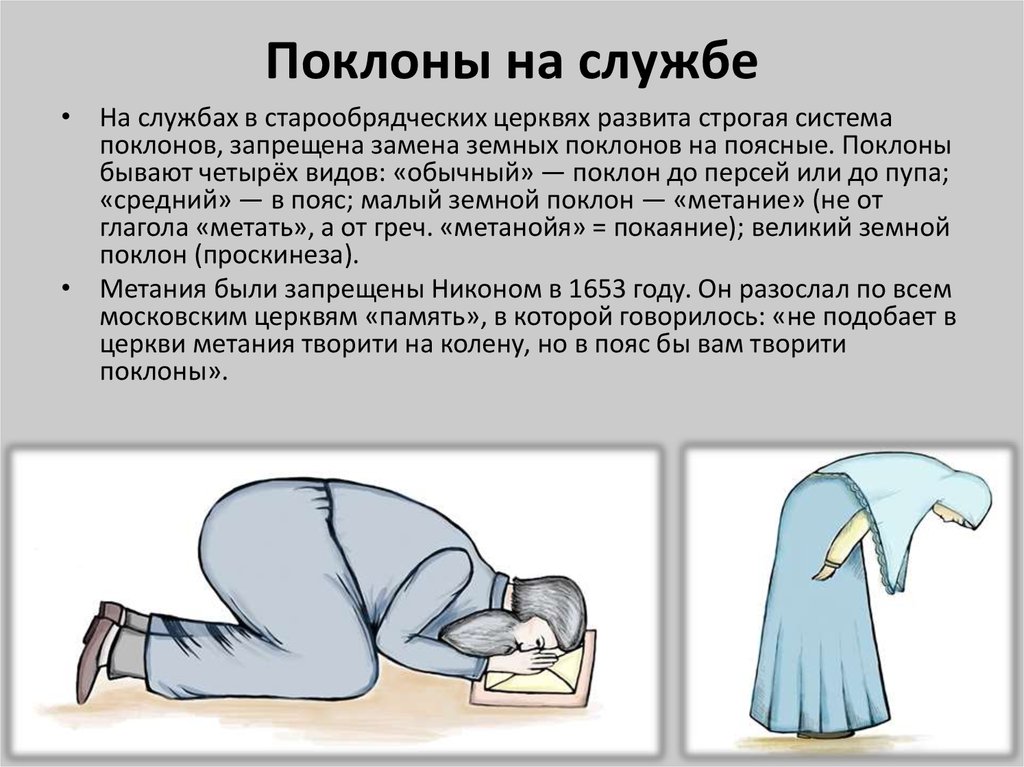

Бывают поклоны великие, называемые также земными, – когда молящийся становится на колени и прикасается главой земли, и малые, или поясные, – поясное преклонение главы и тела.

Церковь никогда не отделяла души от тела. Поклоны – это молитва тела.

«Надо нудить себя и против воли делать усердные поклоны; это нужно против гордости нашей, гнездящейся в глубине сердца. Гордость не любит кланяться» (праведный Иоанн Кронштадтский).

Малые поклоны совершаются при всех храмовых и домашних молитвословиях. На богослужении, когда священник благословляет рукой, малый поклон делается без крестного знамения.

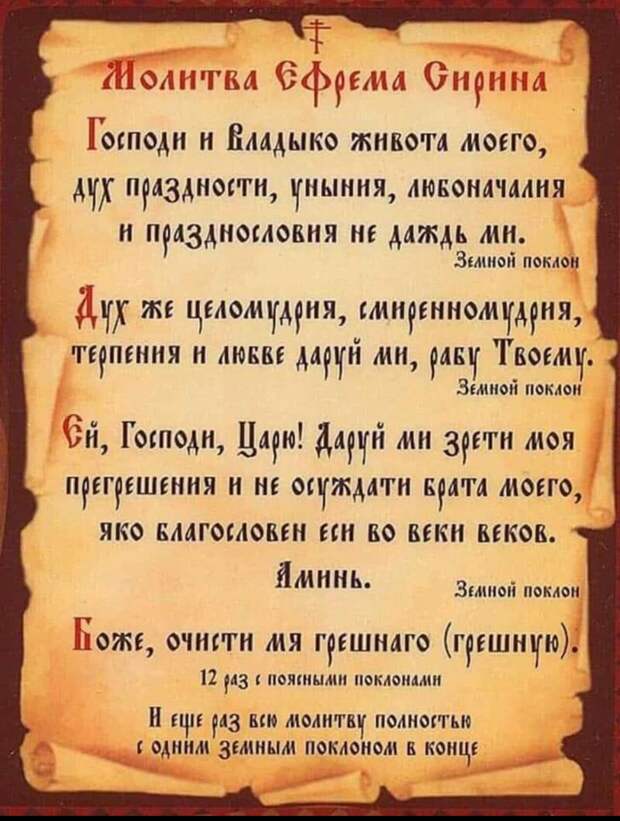

Великие постовые поклоны – троекратные земные поклоны с крестным знамением и чтением молитвы св. Ефрема Сирина, разделенной на три стиха.

Церковный Устав требует, чтобы мы совершали поклоны в храме Божием истово, чинно, неторопливо и своевременно. Поклоны, коленопреклонения надо совершать по окончании каждого краткого прошения ектении или молитвословия, а не во время его чтения или пения. Недопустимо класть поклоны одновременно с совершением крестного знамения.

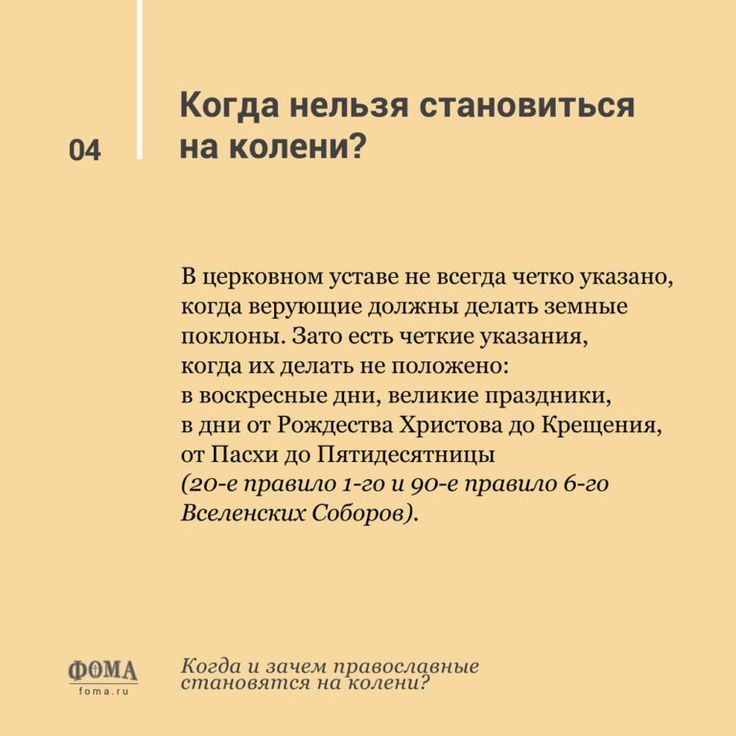

О недопустимости земных поклонов в дни воскресные и великих праздников

Не положены земные поклоны в дни воскресные (20‑е правило 1‑го и 90‑е правило 6‑го Вселенских Соборов) и великих праздников, в дни от Рождества Христова до Крещения, от Пасхи до Пятидесятницы, также причастникам в день причащения (см. обсуждение на форуме).

Также см. в Типиконе: “[Не до земли творит поклоны, но малыя, приклоняя главу, дондеже рукою достигнет до земли. В неделю бо и владычний праздник, и в пятьдесятницу всю, колена не преклоняют]”.

Глава 2. Чин великия вечерни, сиесть бдения всенощнаго и утрени воскресныя, в нейже и чин о Панагии. Типикон. М.: Издательский совет РПЦ, 2002. — С. 25.

Стояние на коленях ни во время Литургии, ни во время Всенощного бдения Уставом не предусмотрено. Следует различать поклоны и редкий обычай стояния на коленях. Преклоняя колени в земном поклоне мы выражаем смирение и благоговение перед Творцом вселенной, сразу же поднимаясь мы исповедуем, что Господь уже совершил наше искупление (дал нам всё необходимое для спасения).

***

свт. Афанасий (Сахаров):

«Православная Церковь заповедует своим сынам во все воскресные дни и в великие Господские праздники во время молитвы, как на общественном богослужении, так и на домашнем, келейном правиле, совсем не преклонять своих колен, ибо коленопреклонение знаменует рабское состояние и наше падение. В воскресные же дни и в великие праздники мы славим Господа за наше спасение и, как бы забывая о грехе, отчуждившем нас от Бога, с сыновним дерзновением, стоя прямо, открытым лицом взирая на Него, вопием: «Авва, Отче!»

Узаконение об отмене коленопреклонений в воскресные дни восходит к глубокой, первохристианской древности. Уже 1‑й Вселенский Собор 20‑м правилом своим постановляет: «Понеже суть некоторые преклоняющие колена в день Господень и во дни Пятидесятницы, то дабы во всех епархиях все одинаково соблюдаемо было, угодно Святому Собору да стояще приносят молитвы Богу». И 6‑й Вселенский Собор, 90‑м правилом своим подтверждая отмену коленопреклонений в воскресные дни, провозглашает: «От богоносных отец наших канонически предано не преклоняти колен во дни воскресные ради чести Воскресения Христова». А святой Василий Великий в 91‑м правиле говорит: «Церковные уставы научают нас предпочитати в сии дни прямое положение тела во время молитвы». К сожалению, у нас почти забыты церковные правила о коленопреклонениях и соборные и отеческие постановления по этому поводу. Наши богомольцы в большинстве, как бы совсем забыв о своем сыновстве, о том, что мы уже не рабы, а искупленные кровью Христовою от рабства сыны Божии, вопреки наставлению Василия Великого, предпочитают во время молитвы коленопреклонение, не считаясь ни с торжественностью совершаемых Церковью праздников, ни с содержанием молитвословий. Обычно чаще всего становятся на колени и совершают поклоны во время наиболее знакомых молитвословий, хотя бы то были хвалебные полиелейные псалмы или торжественное Великое славословие.

И 6‑й Вселенский Собор, 90‑м правилом своим подтверждая отмену коленопреклонений в воскресные дни, провозглашает: «От богоносных отец наших канонически предано не преклоняти колен во дни воскресные ради чести Воскресения Христова». А святой Василий Великий в 91‑м правиле говорит: «Церковные уставы научают нас предпочитати в сии дни прямое положение тела во время молитвы». К сожалению, у нас почти забыты церковные правила о коленопреклонениях и соборные и отеческие постановления по этому поводу. Наши богомольцы в большинстве, как бы совсем забыв о своем сыновстве, о том, что мы уже не рабы, а искупленные кровью Христовою от рабства сыны Божии, вопреки наставлению Василия Великого, предпочитают во время молитвы коленопреклонение, не считаясь ни с торжественностью совершаемых Церковью праздников, ни с содержанием молитвословий. Обычно чаще всего становятся на колени и совершают поклоны во время наиболее знакомых молитвословий, хотя бы то были хвалебные полиелейные псалмы или торжественное Великое славословие. Становятся на колени даже во время пения на литургии молитвы Господней. Но если какую другую, то наипаче сию, данную самим Господом молитву сыновнего дерзновения, не подобает сопровождать не только коленопреклонениями, но и обычными поясными поклонами, а только в начале ее, поется ли она или читается в храме или дома, подобает оградить себя крестным знамением, как всегда пред началом чтения из Священного Писания, и не полагая поклона, откровенным лицом мысленно взирать ко Отцу Небесному. Лишь по окончании всей молитвы, при заключительном возгласе, должно осенить себя крестным знамением и соотворить поясной поклон.

Становятся на колени даже во время пения на литургии молитвы Господней. Но если какую другую, то наипаче сию, данную самим Господом молитву сыновнего дерзновения, не подобает сопровождать не только коленопреклонениями, но и обычными поясными поклонами, а только в начале ее, поется ли она или читается в храме или дома, подобает оградить себя крестным знамением, как всегда пред началом чтения из Священного Писания, и не полагая поклона, откровенным лицом мысленно взирать ко Отцу Небесному. Лишь по окончании всей молитвы, при заключительном возгласе, должно осенить себя крестным знамением и соотворить поясной поклон.

Характерную иллюстрацию того, как по мере знакомства с обмирщенным христианством Запада православные русские люди стали больше смотреть на землю, чем на небо, как постепенно они стали забывать о своем Богом дарованном сыновстве и проникаться главным образом сознанием своего рабства, – характерную иллюстрацию этого мы находим в нашей иконографии, в частности в изображениях посещения Богоматерию преподобного Сергия Радонежского.

В XVI веке, когда русские люди еще твердо помнили о своем сыновстве, на иконах явления Богоматери преподобному, напр., на иконе, написанной в 1588 г. (Голубинский. Преподобный Сергий Радонежский и созданная им Троицкая Лавра. М., 1909, стр. 192) и находящейся в иконостасе Троицкого собора Лавры над южной алтарной дверью, преп. Сергий и его ученик изображены стоящими прямо. Они, как равные с равными, предстоят пред небожителями, откровенным лицом взирают на Богоматерь и внимают Ее словесам. Только в знак благоговейного предстояния преподобных Богоматери они изображены со слегка наклоненными главами, в то время как сама Богоматерь, в знак милостивого Ее благоволения к преподобному, изображена даже с несколько большим наклоном главы, чем как изображены преподобный и его ученик.

На иконах, писанных в XVIII веке, преподобный Сергий и его ученик изображаются уже стоящими пред Богоматерию на коленях. Потом стали изображать ученика преподобного Сергия не только стоящим на коленях, но и закрывшим лицо свое мантиею. А на написанной в средине прошлого столетия картине (снимок с которой был у меня, но, к сожалению, затерялся и я не могу вспомнить фамилию художника), и преподобный Сергий и преподобный Михей изображены повергшимися ниц пред Богоматерию в чувстве рабского трепета.

Потом стали изображать ученика преподобного Сергия не только стоящим на коленях, но и закрывшим лицо свое мантиею. А на написанной в средине прошлого столетия картине (снимок с которой был у меня, но, к сожалению, затерялся и я не могу вспомнить фамилию художника), и преподобный Сергий и преподобный Михей изображены повергшимися ниц пред Богоматерию в чувстве рабского трепета.

Правда, в собрании Н.П. Лихачева есть образ «Сергиева видения» начала XV века, на котором преп. Сергий изображен коленопреклоненным. Снимок с сего образа дан в «Истории русского искусства» И. Грабаря, том VI, стр. 99. Но при внимательном рассмотрении этого образа нетрудно установить, что здесь древнерусский иконописец изображает преподобного не во время более или менее длительной беседы его с Богоматерию, а лишь короткий момент первой встречи. Как известно, в древней Руси не только монахи, но и все мiряне при встрече их с старшими и уважаемыми людьми, приветствуя их, кланялись им до земли. Естественно, что и преподобный Сергий, узрев Царицу Небесную, с благоговейным восторгом повергся пред Нею ниц. Но это был только первый приветственный поклон для принятия благословения от Высокой Гостьи, а не стояние на коленях на все время беседы. И преподобный, преклонившийся до земли, изображается начинающим уже вставать. Его глава не склонена вперед книзу, а даже несколько откинута назад, что естественно при вставании. Земли касается лишь одно левое его колено, правая же нога уже приподнята и опирается на землю своею ступней. А ученик, находящийся внутри келии и созерцающий видение из некоторого отдаления чрез отверстую дверь, стоит в совершенно прямом положении, лишь слегка склонив главу».

Естественно, что и преподобный Сергий, узрев Царицу Небесную, с благоговейным восторгом повергся пред Нею ниц. Но это был только первый приветственный поклон для принятия благословения от Высокой Гостьи, а не стояние на коленях на все время беседы. И преподобный, преклонившийся до земли, изображается начинающим уже вставать. Его глава не склонена вперед книзу, а даже несколько откинута назад, что естественно при вставании. Земли касается лишь одно левое его колено, правая же нога уже приподнята и опирается на землю своею ступней. А ученик, находящийся внутри келии и созерцающий видение из некоторого отдаления чрез отверстую дверь, стоит в совершенно прямом положении, лишь слегка склонив главу».

О поминовении усопших по уставу Православной Церкви

О поклоне на возгласе: «Оглашеннии, главы ваша Господеви приклоните»

Духовный рост требует углубления познаний в области литургики, но прежде чем углублять, нужно иметь их хотя бы в зачатке. В наши дни во время службы часто можно заметить, как на возглас: «Оглашеннии, главы ваша Господеви приклоните» – часть постоянных прихожан склоняет головы, тем самым исповедуя себя людьми некрещеными1. Однако после следующего возгласа: «Елицы оглашеннии, изыдите» – никто из них, разумеется, храма не покидает, выказывая тем самым явную непоследовательность. Понимают ли люди, о чем молятся, в чем участвуют? Возможно, это мелкое недоразумение, но оно настораживает, и оно показательно: прихожане годами не удосуживаются поинтересоваться, в чем смысл их действий, их собственной молитвы. А ведь упомянутым возгласам предшествует ектиния «об оглашенных», вполне разъясняющая суть дела: «Вернии, о оглашенных помолимся, – призывают нас, – да Господь… соединит их Святей Своей… Церкви». В духовном же отношении дело еще серьезней, здесь нет мелочей. Тем, кто, склоняя главу, сам не знает, верный он или оглашенный, надлежало бы понимать, что это не пустое кивание, что священник в этот момент молится о них, преклонивших главу, дабы сподобиться им крещения, стать членами Церкви: «Господи… призри на рабы Твоя оглашенныя, подклоньшия Тебе своя выя… соедини их Святей Твоей… Церкви… сопричти их избранному Твоему стаду»2.

В наши дни во время службы часто можно заметить, как на возглас: «Оглашеннии, главы ваша Господеви приклоните» – часть постоянных прихожан склоняет головы, тем самым исповедуя себя людьми некрещеными1. Однако после следующего возгласа: «Елицы оглашеннии, изыдите» – никто из них, разумеется, храма не покидает, выказывая тем самым явную непоследовательность. Понимают ли люди, о чем молятся, в чем участвуют? Возможно, это мелкое недоразумение, но оно настораживает, и оно показательно: прихожане годами не удосуживаются поинтересоваться, в чем смысл их действий, их собственной молитвы. А ведь упомянутым возгласам предшествует ектиния «об оглашенных», вполне разъясняющая суть дела: «Вернии, о оглашенных помолимся, – призывают нас, – да Господь… соединит их Святей Своей… Церкви». В духовном же отношении дело еще серьезней, здесь нет мелочей. Тем, кто, склоняя главу, сам не знает, верный он или оглашенный, надлежало бы понимать, что это не пустое кивание, что священник в этот момент молится о них, преклонивших главу, дабы сподобиться им крещения, стать членами Церкви: «Господи… призри на рабы Твоя оглашенныя, подклоньшия Тебе своя выя… соедини их Святей Твоей… Церкви… сопричти их избранному Твоему стаду»2. Если в этот момент со склоненной главой стоит человек крещеный, если при этом он верует в тайносовершительную силу молитвы священника, то он либо невольно кощунствует, уничижая молитву, либо, невольно же причисляя себя к оглашенным, отрекается от своего крещения3.

Если в этот момент со склоненной главой стоит человек крещеный, если при этом он верует в тайносовершительную силу молитвы священника, то он либо невольно кощунствует, уничижая молитву, либо, невольно же причисляя себя к оглашенным, отрекается от своего крещения3.

Это самый простой пример, но он-то и озадачивает: если прихожанам неведом смысл простейшей ектении, то какое же значение придается другим, более сложным, моментам службы, какой вкладывается в них смысл, каков вообще уровень понимания церковных священнодействий?

Что уж говорить о безразличии к священным уставным нормам, когда, например, не только несведущие миряне, но и пастыри и иноки пренебрегают каноническим чином временной отмены земных поклонов и коленопреклонений4. А ведь такие ограничения не внешняя формальность. «Не преклонять колен» в определенные моменты свт. Василий Великий относит к нормам «сакраментальной и литургической жизни Церкви»5. Все в православном ритуале несет в себе глубокий богословский и аскетический смысл, здесь затрагивается таинственное внутреннее взаимодействие между душой и телом. Поскольку не только ум, но «все душевно-телесное существо человека участвует в богослужении», важна адекватность каждого движения. Отсюда особый символический язык жеста, который «Церковь включила в богослужение как органичную часть молитвы», к нему относятся и поклоны, и коленопреклонения – «безгласный язык, где слово заменяется движением»6. Поэтому так важно осмысленное исполнение ритуальных действий и строгое следование каноническому чину7.

Все в православном ритуале несет в себе глубокий богословский и аскетический смысл, здесь затрагивается таинственное внутреннее взаимодействие между душой и телом. Поскольку не только ум, но «все душевно-телесное существо человека участвует в богослужении», важна адекватность каждого движения. Отсюда особый символический язык жеста, который «Церковь включила в богослужение как органичную часть молитвы», к нему относятся и поклоны, и коленопреклонения – «безгласный язык, где слово заменяется движением»6. Поэтому так важно осмысленное исполнение ритуальных действий и строгое следование каноническому чину7.

Нарушение чина поклонов далеко не мелочь. Не признак ли это выхолащивания церковной жизни, зарождения культа обрядоверия, когда чинопоследование превращается в «бессодержательные внешние действия»8или, хуже того, когда им придается лжеритуальное суеверное значение. Отцы предупреждают, что, «не углубляя своих познаний в этой области, человек легко может впасть в привычку, мертвящую и опустошающую». Чтобы духовная жизнь не вырождалась в бессмысленную обрядность, «необходимо непрестанно возрастать в познании Божием и не допускать, чтобы литургия превратилась в деталь нашего благочестивого быта. Именно оттого, что она вместо литургии стала обедней, был пережит всеми нами глубокий кризис»9.

Чтобы духовная жизнь не вырождалась в бессмысленную обрядность, «необходимо непрестанно возрастать в познании Божием и не допускать, чтобы литургия превратилась в деталь нашего благочестивого быта. Именно оттого, что она вместо литургии стала обедней, был пережит всеми нами глубокий кризис»9.

Приблизиться к умному деланию позволяет глубокая воцерковленность.

Примечания:

1 Оглашенные – те, кому было оглашено, т.е. преподано, учение Церкви, люди, уверовавшие во Христа и готовящиеся к таинству крещения.

2 Божественная литургия. Молитва о оглашенных.

3 Некоторые современные пастыри высказываются в том роде, что христианину допустимо намеренно склонять главу во время молитвы за оглашенных, тем самым как бы выказывая свое смирение. Один почтенный протоиерей, поступавший именно таким образом, признавался, отвечая на недоумение своей паствы, что склоняет главу во время этой молитвы по смирению, так как считает себя «в вопросах вероучения» едва приступившим «к процессу оглашения», а «в жизни по вере – еще и не начинавшим этого процесса». Но недоумения остаются. Когда делают то, что не положено по чину богослужения, тем самым привлекая к себе общее внимание, то возникает простой вопрос: нужно ли свое смирение демонстрировать окружающим, не противно ли это самому духу смирения, не обращается ли оно при этом в свою противоположность? Другой, не менее почтенный пастырь считает, что «мы хотя и крещены, но недостаточно воцерковлены, и не поступаем по благодати крещения», на этом основании, мол, «можно себя поставить в ряд оглашенных и опустить голову». Тут возникает другой вопрос. Конечно, все мы недостойны звания христианина, осознавать это полезно, но достойно ли христианина воображать себя лишенным неотъемлемой благодати крещения? Не говоря уже о том, что человек недостаточно воцерковленный никак не может уравниваться с некрещенным, для этого надо было бы отказаться от догматического сознания. Кроме того, по этой логике через минуту на возглас «оглашеннии, изыдите» придется, смирения ради, вообразить себя уходящим со службы, а на возглас «елицы вернии… Господу помолимся» уже потребуется не только вспомнить, что мы крещены, но вообразить себя и воцерковленными, и «поступающими по благодати».

Но недоумения остаются. Когда делают то, что не положено по чину богослужения, тем самым привлекая к себе общее внимание, то возникает простой вопрос: нужно ли свое смирение демонстрировать окружающим, не противно ли это самому духу смирения, не обращается ли оно при этом в свою противоположность? Другой, не менее почтенный пастырь считает, что «мы хотя и крещены, но недостаточно воцерковлены, и не поступаем по благодати крещения», на этом основании, мол, «можно себя поставить в ряд оглашенных и опустить голову». Тут возникает другой вопрос. Конечно, все мы недостойны звания христианина, осознавать это полезно, но достойно ли христианина воображать себя лишенным неотъемлемой благодати крещения? Не говоря уже о том, что человек недостаточно воцерковленный никак не может уравниваться с некрещенным, для этого надо было бы отказаться от догматического сознания. Кроме того, по этой логике через минуту на возглас «оглашеннии, изыдите» придется, смирения ради, вообразить себя уходящим со службы, а на возглас «елицы вернии… Господу помолимся» уже потребуется не только вспомнить, что мы крещены, но вообразить себя и воцерковленными, и «поступающими по благодати». А то ведь как причащаться, если «поставили себя в ряд оглашенных»?.. Уместна ли такая игра фантазии во время богослужения, вместо осознания истинного значения литургических действий и символов? Символика здесь не декор, но сильное средство духовного воздействия, искажать ее произвольной игрой ума опасно. Православная аскетика запрещает молящемуся уму допускать именно воображение, призывает бороться с ним, а не культивировать. Смирение же, как живое ощущение своей испорченности и ничтожности, как искреннее признание себя наихудшим среди людей, ничего общего не имеет с самовнушением и притворством.

А то ведь как причащаться, если «поставили себя в ряд оглашенных»?.. Уместна ли такая игра фантазии во время богослужения, вместо осознания истинного значения литургических действий и символов? Символика здесь не декор, но сильное средство духовного воздействия, искажать ее произвольной игрой ума опасно. Православная аскетика запрещает молящемуся уму допускать именно воображение, призывает бороться с ним, а не культивировать. Смирение же, как живое ощущение своей испорченности и ничтожности, как искреннее признание себя наихудшим среди людей, ничего общего не имеет с самовнушением и притворством.

4 Типикон, на основании Канонического Правила VI Вселенского Собора № 90, что подтверждено уставом свт. Василия Великого (прав. № 91) и др. постановлениями, налагает категорический запрет на земные поклоны и коленопреклонения в воскресные и праздничные дни и в определенные моменты богослужения (Херувимская, Шестопсалмие, Честнейшая, Великое славословие). Значительно то, что этот уставной запрет не есть плод человеческого изобретения, но получен свыше. Еще в III в. он был дан Богом в откровении через ангела прп. Пахомию Великому: «С вечера субботнего до вечера воскресного, равно как и во дни Пятидесятницы, не преклоняют колен». Казанский П.С. История православного мон-ва… Т. 1. С. 238.

Значительно то, что этот уставной запрет не есть плод человеческого изобретения, но получен свыше. Еще в III в. он был дан Богом в откровении через ангела прп. Пахомию Великому: «С вечера субботнего до вечера воскресного, равно как и во дни Пятидесятницы, не преклоняют колен». Казанский П.С. История православного мон-ва… Т. 1. С. 238.

5 Лосский В.Н. Боговидение. М., 2003. С. 677.

6 Рафаил (Карелин), архим. Умение умирать, или искусство жить. М., 2003. С. 311, 313.

7 Богословско-аскетическое значение коленопреклонений и смысл запрета на земные поклоны – эти темы рассматриваются в наст. изд., т. 2, 4.

8 Киприан (Керн), архим. Литургика. M., 2002.

9 Софроний (Сахаров), архим. Письма в Россию. Essex; М., 2003. С. 68.

Новиков Н.М. Молитва Иисусова. Опыт двух тысячелетий. В 4 т. Т. 1. Глава «Тайна Таинств». С. 80–83.

Цитаты о поклоне

«Если, стоя в церкви, ты делаешь поклоны тогда, когда велит это церковный устав, стараешься удерживать себя от поклонов тогда, когда этого не положено уставом, чтобы не обратить на себя внимание молящихся, или сдерживаешь воздыхания, готовые исторгнуться из сердца, или слезы, готовые пролиться из очей твоих, — в таком расположении ты и среди многочисленного собрания сокровенно предстоишь Отцу твоему Небесному, иже в тайне, исполняя заповедь Спасителя (Мф. 6:6)».

6:6)».

святитель Филарет, митрополит Московский

«В первый день седмицы совершаем молитвы, стоя прямо (то есть, без земных поклонов и коленопреклонений), но не все знаем тому причину. Ибо не только, как совоскресшие со Христом и обязанные искать вышних, в воскресный день прямым положением тела во время молитвы напоминаем себе о дарованной нам благодати, но и потому сие делаем, что этот день, по-видимому, есть как бы образ ожидаемого нами века. Посему, будучи началом дней, у Моисея назван он не первым, а единым. Ибо сказано: «бысть вечер, и бысть утро, день един» (Быт.1:5), потому что один и тот же день возвращается многократно. Посему он же есть и единый и восьмой, изображающий собою действительно единый и воистину восьмой день, о котором псалмопевец упомянул в некоторых надписаниях Псалмов (Пс.6:1, 11:1), то есть, оное состояние, которое последует за теперешним временем, оный непрекращающийся, невечерний, несменяющийся день, оный нескончаемый и нестареющийся век. Посему Церковь по необходимости научает питомцев своих совершать в сей день молитвы стоя, чтобы при частом напоминании о нескончаемой жизни не вознерадели мы снабдить себя напутствиями к представлению в оную. Но и вся Пятидесятница есть напоминание о воскресении, ожидаемом в вечности. Ибо единый и первый оный день, семикратно умноженный на число семь, совершает семь седмиц священной Пятидесятницы, потому что, начинаясь первым днем седмичным, им же и оканчивается, по пятидесятикратном обращении подобных, средних между ними дней. Почему уподобительно подражает веку, как бы в кругообразном движении с тех же знаков начинаясь, и теми же знаками оканчиваясь. В сию-то Пятидесятницу церковные уставы научили нас предпочитать прямое положение тела в молитве, сим ясным напоминанием как бы преселяя наш ум из настоящего в будущее. Но и каждым коленопреклонением и восклонением от земли на самом деле показываем, что чрез грех пали мы на землю и человеколюбием Сотворшего нас воззваны на небо».

Посему Церковь по необходимости научает питомцев своих совершать в сей день молитвы стоя, чтобы при частом напоминании о нескончаемой жизни не вознерадели мы снабдить себя напутствиями к представлению в оную. Но и вся Пятидесятница есть напоминание о воскресении, ожидаемом в вечности. Ибо единый и первый оный день, семикратно умноженный на число семь, совершает семь седмиц священной Пятидесятницы, потому что, начинаясь первым днем седмичным, им же и оканчивается, по пятидесятикратном обращении подобных, средних между ними дней. Почему уподобительно подражает веку, как бы в кругообразном движении с тех же знаков начинаясь, и теми же знаками оканчиваясь. В сию-то Пятидесятницу церковные уставы научили нас предпочитать прямое положение тела в молитве, сим ясным напоминанием как бы преселяя наш ум из настоящего в будущее. Но и каждым коленопреклонением и восклонением от земли на самом деле показываем, что чрез грех пали мы на землю и человеколюбием Сотворшего нас воззваны на небо».

святитель Василий Великий. “О Святом Духе”

«Мне кажется, что отличием, особенностью православного христианства как раз и является тот факт, что оно не ставит людей на колени, а наоборот – поднимает их с колен. Именно в восстании с колен и состоит суть христианства. Когда мы становимся на колени, мы свидетельствуем о том, что мы падаем, что мы грешны. Грех ставит нас на колени. Но когда мы поднимаемся с колен, мы говорим о том, что Господь прощает нам и делает нас своими любимыми детьми, любимыми сынами и друзьями.

В Евангелии Христос говорит ученикам: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Эти слова подтверждаются всем духовным опытом Православной Церкви. Конечно, прежде всего здесь имеется в виду духовная свобода, внутреннее освобождение. Но и во внешних проявлениях – а христианство постоянно подчеркивает связь внутреннего и внешнего – наблюдается то же самое. Если мы посмотрим внимательно все церковные уставы, церковные постановления, то увидим, что стояние на коленях – это, по сути говоря, традиция неправославная».

свящ. Андрей Лобашинский

«Много раз я говорил вам о поклонах земных и отвращал вас от еретического обычая стоять на коленях, как сидят кошки. В основе правила стоять перед Богом на молитве или падать ниц в земном поклоне лежит то, что мы призваны ко спасению. Господь сказал Апостолам “други Мои”, и потому мы стоим перед Ним. Но мы помним нашу греховность и Божие величие, перед которым мы падаем ниц, как бы молясь: прости и восстави, и вот мы снова выпрямились и стали. Так молимся мы “восстави” на вечерне Пятидесятницы. Поэтому еще раз: не становитесь на колени, происхождение этого обычая не благодатно, создали его еретики. В православной молитве нет правильного соответствующего ему настроения. Надо различать: покаяние и падение ниц перед величием Божиим – в православном земном поклоне; рабское, теплохладное поклонение – стояние на коленах и, наконец, полное надежды предстояние. Мы осуждаем не жест, а непослушание Церкви, руководимой Святым Духом. И мы даже не осуждаем, но просим понять и напоминать себе, как далек этот обычай от православного духа и церковного понимания предстояния перед Богом, православного покаяния и поклонения Богу».

И мы даже не осуждаем, но просим понять и напоминать себе, как далек этот обычай от православного духа и церковного понимания предстояния перед Богом, православного покаяния и поклонения Богу».

митрополит Антоний Храповицкий

«Нельзя ставить своё собственное мудрование выше разума Церкви, выше авторитета Святых Отцов.

Первый Вселенский Собор, своим 20‑м правилом, и Шестой Вселенский Собор, своим 90‑м правилом, ясно и определённо запрещают “преклонять колена” в «день Господень» (воскресенье) и “во дни Пятидесятницы” (от Пасхи до праздника Пятидесятницы в течение всего этого периода времени ежедневно), а такой высокий авторитет для нас, как великий вселенский учитель и святитель Василий Великий, Архиепископ Кесарии Каппадокийской, в своём 91‑м каноническом правиле ясно и вразумительно объясняет причину этого, относя это к «таинствам церковным», а принятое всею Церковью каноническое правило священномученика Петра, Архиепископа Александрийского, прямо свидетельствует, что в воскресный день “и колена преклоняти мы не прияли”.

Какое же мы имеем право поступать вопреки голосу Вселенской Церкви? Или мы хотим быть благочестивее самой Церкви и великих Отцев Её?

О непреклонении колен в дни воскресные и Господских праздников учил и основатель нашей Русской Зарубежной Церкви Блаженнейший Митрополит Антоний, который еще в бытность свою Архиепископом Волынским и Житомирским издал об этом послание к своей пастве, не преклоняет колен в дни воскресные и Господские праздники и наш теперешний Первоиерарх Высокопреосвященнейший Митрополит Анастасий».

архиепископ Аверкий (Таушев)

«Нет ничего маловажного в Церкви Великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и ничего в ней не допускается без значения; ибо она есть Церковь Самого Живаго Слова; всё здесь имеет глубокий смысл. Как же дерзать, по собственному произволу, совершенно презирать уставы, положенные в основание Богом Словом, и делать самого себя законоположником для уничтожения их?».

святитель Симеон Солунский

«…В древности коленопреклонения перед принятием причастия на самом деле никогда не было, не говоря уже про все традиции. Характерным древним жестом благоговения перед принятием причастия было не коленопреклонение, а поклон и наложение крестного знамения, что до сих пор мы видим в византийских обычаях. Коленопреклонение — знак покаяния. Обычай становиться на колени является средневековой западной практикой, которая постепенно вошла в обиход Латинской церкви между XI и XVI столетиями. И, конечно, постепенно греко-католики, угнетаемые собственным комплексом неполноценности, переняли это у латинян; чтобы показать последним, что, имитируя латинские инновации, они уже не вполне православные, а становятся «более католиками».

архимандрит Роберт Тафт SJ

- 88 тыс. 3

-

2 -

- П

Зачем делать земные поклоны и как их правильно совершать

Человек – существо двойной природы: духовной и телесной. Потому Святая Церковь дает человеку спасительные средства, как для его души, так и для его тела.

Потому Святая Церковь дает человеку спасительные средства, как для его души, так и для его тела.

Душа и тело до смерти связаны в единое целое. Потому благодатные средства церковные направлены на исцеление-исправление и души, и тела. Пример тому – Таинства. Многие из них имеют материальное вещество, освящающееся Святым Духом в чинопоследовании Таинства и благодатно воздействующее на человека. В Таинстве Крещения – это вода. В Таинстве Миропомазания – миро. В Таинстве Причастия – Тело и Кровь Христовы под видом воды, вина и хлеба. И даже в Таинстве Исповеди мы должны материально (вербально) проговорить свои грехи перед священником.

Вспомним также догмат о Всеобщем Воскресении. Ведь каждый из нас воскреснет телесно и явится в соединении с душой на Суд Божий.

Потому Церковь всегда проявляла особенную заботу о человеческом теле, считая его храмом Бога Живого. И человек, который не обращает внимания на все те средства, что предполагаются в православии для исцеления-исправления не только души, но и тела, глубоко заблуждается. Ведь именно в теле зачастую гнездятся зародыши страстей, и если на них закрывать глаза и с ними не бороться, со временем они вырастут из змеенышей в драконов и начнут есть душу.

Ведь именно в теле зачастую гнездятся зародыши страстей, и если на них закрывать глаза и с ними не бороться, со временем они вырастут из змеенышей в драконов и начнут есть душу.

Здесь нелишне вспомнить стихи псалмов…

31:9:

«Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе».

Ведь часто наше тело – именно как конь и лошак несмысленный, которого нужно обуздывать уздою молитвы, Таинств, поклонов, поста, чтобы оно в своем земном страстном беге не влетело в пропасть.

108:24:

«Колени мои изнемогли от поста, и тело мое лишилось тука».

Мы видим, что святой пророк и царь Давид до изнеможения делал земные поклоны для того, чтобы очищаться от грехов и постится постом приятным и благоугодным Богу.

Господь наш Иисус Христос также молился коленопреклоненно: «И Сам отошел от них на вержение камня, и, преклонив колени, молился…» (Лк. 22:41).

И если это делал Бог, то нам ли отказываться от земных поклонов?

Тем более что довольно часто в Священном Писании пророки и Спаситель называли людей гордых и отвращающихся от Бога жестоковыйными (в переводе с церковнославянского языка – с жесткими шеями, неспособными поклониться Богу).

Довольно часто подобное замечаешь в храме. Приходит верующий воцерковленный человек: свечечек купил, перекрестился, поклоны перед святыми иконами сделал, у батюшки благоговейно благословение взял. Заходит в храм человек маловерующий: он стыдится не только перекреститься, но даже чуть-чуть голову нагнуть в сторону иконы или распятия. Потому что не привык склонять свое «я» перед кем-либо, пусть даже и Богом. Вот в чем заключается жестоковыйность.

Потому, дорогие братья и сестры, будем спешить делать земные поклоны. Они – проявление нашего смирения и сокрушения сердца перед Господом Богом. Они – жертва, приятная и благоугодная Богу.

Блудный сын весь в язвах, лохмотьях и струпьях возвращается домой к отцу и падает перед ним на колени со словами: «Отче! Я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим». Вот что такое земной поклон. Разрушение личной вавилонской башни, осознание собственного греха и того, что без Господа не подняться. И, конечно, Отец наш Небесный поспешит к нам на встречу, чтобы восстановить нас и принять в свою любовь. Только для этого нужно откинуть свое «эго», самомнение и тщеславие и понять, что без Бога нельзя и шагу ступить правильно. Пока вы заполнены собой, а не Господом, – будете несчастны. Но как только поймете, что находитесь на краю пропасти, наполненной грехами и страстями, и что подняться самим не хватит сил, что еще минута – и гибель, тогда ноги сами преклонятся перед Всевышним и будете умолять Его не оставлять вас.

Только для этого нужно откинуть свое «эго», самомнение и тщеславие и понять, что без Бога нельзя и шагу ступить правильно. Пока вы заполнены собой, а не Господом, – будете несчастны. Но как только поймете, что находитесь на краю пропасти, наполненной грехами и страстями, и что подняться самим не хватит сил, что еще минута – и гибель, тогда ноги сами преклонятся перед Всевышним и будете умолять Его не оставлять вас.

Вот что такое земной поклон. В идеале это молитва мытаря, молитва блудного сына. Гордыня мешает сделать земной поклон. Его может сделать только смиреннный человек.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) писал о земных поклонах: «Господь повергался на колени во время молитвы Своей – и ты не должен пренебрегать коленопреклонениями, если имеешь достаточно сил для совершения их. Поклонением до лица земли, по объяснению отцов, изображается наше падение, а восстанием с земли – наше искупление…»

Также нужно понимать, что нельзя сводить число земных поклонов до какого-то механического гимнастического упражнения и не стремиться совершить неумеренный подвиг коленопреклонений. Лучше меньше, да качественнее. Будем помнить, что земной поклон не есть самоцелью. Он – средство для стяжания утраченного богообщения и благодатных даров Святого Духа. Земной поклон – это покаянная молитва, которую нельзя возносить небрежно, невнимательно и в спешке. Встань, перекрестись правильно и неторопливо. Стань на колени, поставь впереди себя на пол ладони и прикоснись лбом к полу, потом встань с колен и выпрямься во весь рост. Это и будет настоящий земной поклон. Во время его совершения нужно читать про себя какую-то краткую молитву, например, Иисусову или «Господи помилуй». Можно также обращаться к Пресвятой Богородице и к святым.

Лучше меньше, да качественнее. Будем помнить, что земной поклон не есть самоцелью. Он – средство для стяжания утраченного богообщения и благодатных даров Святого Духа. Земной поклон – это покаянная молитва, которую нельзя возносить небрежно, невнимательно и в спешке. Встань, перекрестись правильно и неторопливо. Стань на колени, поставь впереди себя на пол ладони и прикоснись лбом к полу, потом встань с колен и выпрямься во весь рост. Это и будет настоящий земной поклон. Во время его совершения нужно читать про себя какую-то краткую молитву, например, Иисусову или «Господи помилуй». Можно также обращаться к Пресвятой Богородице и к святым.

В Великий пост по установившейся традиции три земных поклона делаются после входа в храм перед Голгофою: то есть сделали два земных поклона, поцеловали Распятие и сделали еще один. Так же и при выходе из храма. Во время богослужения вечернего или Литургии тоже земные поклоны уместны. На утрене, к примеру, при пении «Честнейшую Херувим и Славнейшую без сравнения Серафим…» после восьмой песни канона. На Литургии – после пения «Тебе поем, тебе благословим…», так как в это время в алтаре происходит кульминация богослужения – пресуществление Святых Даров. Также можно стать на колени и во время того, как священник выходит с Чашей со словами «Со страхом Божиим» причащать народ. В Великий пост коленопреклонения делаются также на Литургии Преждеосвященных Даров в определенных местах, обозначенных звоном колокольчика, во время стихословия священником молитвы преподобного Ефрема Сирина, в некоторых других местах служб святой Четыредесятницы.

На Литургии – после пения «Тебе поем, тебе благословим…», так как в это время в алтаре происходит кульминация богослужения – пресуществление Святых Даров. Также можно стать на колени и во время того, как священник выходит с Чашей со словами «Со страхом Божиим» причащать народ. В Великий пост коленопреклонения делаются также на Литургии Преждеосвященных Даров в определенных местах, обозначенных звоном колокольчика, во время стихословия священником молитвы преподобного Ефрема Сирина, в некоторых других местах служб святой Четыредесятницы.

Не делаются земные поклоны в воскресные дни, в двунадесятые праздники, в святки (от Рождества Христова до Крещения Господнего), от Пасхи и до Пятидесятницы. Это запрещено святыми апостолами, а также I и VI Вселенскими Соборами, так как в эти святые дни происходит примирение Бога с человеком, когда человек уже не раб, но сын.

Во все остальное же время, дорогие братья и сестры, не будем лениться делать земные поклоны, добровольно ввергая себя поклоном-падением в бездну покаяния, в которой милосердный Бог нам обязательно протянет Свою отеческую десницу и воскресит-восставит неизреченной любовью нас, грешных, для этой и будущей жизни.

Иерей Андрей Чиженко

Прострация Определение и значение — Merriam-Webster

про·тра·ция

prä-ˈstrā-shən

1

а

: акт принятия лежачего положения

б

: лежачее положение : унижение

2

а

: полное физическое или психическое истощение : коллапс

б

: процесс бессилия или состояние бессилия

страна переживала экономическую прострацию после войны

Синонимы

- выгорание

- крах

- истощение

- усталость

- ломка

- усталость

- усталость

- усталость

Просмотреть все синонимы и антонимы в тезаурусе

Примеры предложений

Амбулаторный больной с лихорадкой, прострацией и тошнотой был срочно доставлен в больницу машиной скорой помощи

Недавние примеры в Интернете

Это похоже на то, как члены Конгресса носят шали из поддельной ткани кенте и встают на колени в неловкий момент фальшивого почтения к бывшему заключенному Джорджу Флойду в акте политкорректности. 0063 простирание .

0063 простирание .

— Армонд Уайт, National Review , 19 августа 2022 г.

В крайних случаях горя прострация , один из вопросов Есть ли что-нибудь, что я могу сделать?

— Якобина Мартин, Washington Post , 22 августа 2022 г.

Переговорщики утверждают, что сделка может быть завершена через несколько дней, возможно, объясняя причудливую прострацию в мошеннический режим.

— Карин Хаджар, National Review , 18 февраля 2022 г.

Следует отметить, что президент Джонсон недавно сделал вопрос Бутуэлла о прострации Конгресса перед распространением исполнительной тирании несколько менее гипотетическим.

— Алекс Парин, Новая Республика , 21 ноября 2019 г.

После празднования и объятий своих товарищей по команде Салах совершает суджуд, исламский акт 9-го века. 0063 простирание .

0063 простирание .

— Шарлин Губаш, NBC News , 10 июня 2018 г.

земной поклон перед расшитым блестками алтарем Танцев со звездами.

— Меган Гарбер, The Atlantic , 26 апреля 2018 г.

Это сгибание было актом простирания перед Буддой, сказала Пема Чуджен, тибетка, которая вела группу этнических ханьских посетителей вокруг монастыря.

— Эдвард Вонг, 9 лет.0063 Регистр округа Ориндж , 22 марта 2017 г.

Это сгибание было актом простирания перед Буддой, сказала Пема Чуджен, тибетка, которая вела группу этнических ханьских посетителей вокруг монастыря.

— Эдвард Вонг, Orange County Register , 22 марта 2017 г.

Узнать больше

Эти примеры предложений автоматически выбираются из различных онлайн-источников новостей, чтобы отразить текущее использование слова «земной поклон». Мнения, выраженные в примерах, не отражают точку зрения Merriam-Webster или ее редакторов. Отправьте нам отзыв.

Мнения, выраженные в примерах, не отражают точку зрения Merriam-Webster или ее редакторов. Отправьте нам отзыв.

История слов

Первое известное использование

14 век, в значении, определенном в смысле 1a

Путешественник во времени

Первое известное использование поклон был

в 14 веке

Посмотреть другие слова из того же века

распростертая марь

упадок сил

земной поклон

Посмотреть другие записи рядом

Процитировать эту запись

Style

MLAChicagoAPAMMercriam-Webster

«Упадок сил.» Словарь Merriam-Webster. com , Merriam-Webster, https://www.merriam-webster.com/dictionary/prostration. По состоянию на 15 декабря 2022 года.

com , Merriam-Webster, https://www.merriam-webster.com/dictionary/prostration. По состоянию на 15 декабря 2022 года.

существительное

про·тра·ция

prä-ˈstrā-shən

1

а

: акт принятия лежачего положения

б

: состояние прострации

2

: полное физическое или умственное истощение : коллапс

Медицинское определение

прострация

3

существительное

про·тра·ция

prä-ˈstrā-shən

: Полное физическое или психическое истощение

См. Тепловое истощение

Тепловое истощение

Подробнее от Merriam-Webster на

Прострация

Nglish: Перевод Простира Speakers

Britannica.com: Энциклопедическая статья о prostration

Подпишитесь на крупнейший словарь Америки и получите тысячи других определений и расширенный поиск без рекламы!

Merriam-Webster полный текст

Почему земной поклон является высшей степенью поклонения, которое может совершать человек

28 февраля 2018 г.

Что значит для нас, людей, пасть ниц перед Богом? Хотя этот термин может вызывать в нашем уме образы физического акта простирания, он также символизирует великую духовную речь. Бог никогда ничего не просит от нас без причины или смысла. Итак, какое более глубокое духовное значение стоит за этим действием, которое мы должны совершать в наших ежедневных молитвах?

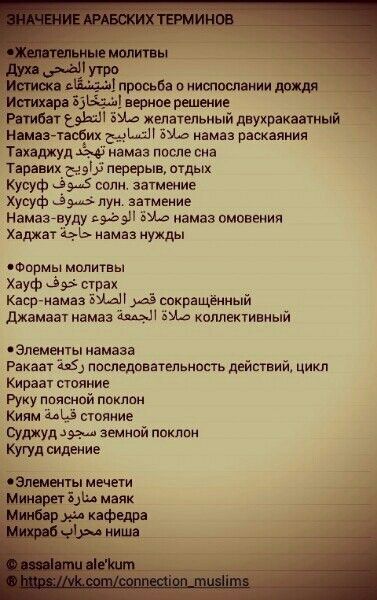

«Верующие, поклоняйтесь вашему Господу, кланяйтесь и простирайтесь перед Ним и совершайте добродетельные дела, возможно, вы будете иметь вечное счастье». (22:77) (Чтобы узнать о аятах, требующих обязательного земного поклона (саджда), щелкните здесь.)

(22:77) (Чтобы узнать о аятах, требующих обязательного земного поклона (саджда), щелкните здесь.)

Поклонение как проявление смирения высшая степень поклонения, которую может совершить человек». 1

Глагол «поклоняться» означает растянуться лицом к земле в знак поклонения или подчинения. 2 Поклонение — это акт капитуляции, поэтому он требует высокой степени смирения. Вы бы не опустили голову, если бы тот, перед кем вы склоняетесь, не был выше и могущественнее вас. Это признание уступки другому.

Когда величие, красота и милость Бога побеждают нас, мы можем естественным образом упасть на колени в прострации. Это могло произойти из-за осознания нашей незначительности, поскольку мы подчиняемся тому, что мы принимаем как большее и могущественное.

«Скажи: «Неважно, верите вы в это или нет, ибо, когда оно читается тем, кто получил знание (небесные Книги), посланное ранее, они преклоняются и падают ниц перед Господом». Они говорят: «Наш Господь слишком славен, чтобы пренебрегать Своим обещанием». (17:107-109)

Они говорят: «Наш Господь слишком славен, чтобы пренебрегать Своим обещанием». (17:107-109)

Акт земного поклона требует от верующего избавиться от своего высокомерия. Нужно быть смиренным, чтобы преклониться перед нашим Создателем, когда мы признаем Его важность. «Что бы ни было на небе и на земле, скоты и ангелы падают ниц перед Богом без гордости». (16:49) Человек не склонился бы перед тем, что не заслуживает, если бы не было некоего элемента принуждения. Однако Бог не принуждает нас поклоняться Ему или подчиняться Ему. «В религии нет принуждения. Конечно, правильное стало ясно отличаться от неправильного. Кто отвергает дьявола и верит в Бога, тот крепко ухватился за крепкую ручку, которая никогда не сломается. Бог всеслышащий и знающий». (2:256)

Поэтому опускание лба перед Всемогущим есть уступка достойнейшему и Всемогущему. Когда мы подчиняемся, мы принимаем Божью заповедь. Однако Иблис (сатана) не повиновался первому повелению Бога пасть ниц перед Его наместником. Иблис чувствовал себя выше Пророка Адама (р) и поэтому не склонялся: «Когда твой Господь сказал ангелам: «Я создам смертного из глины, и когда Я придам ему надлежащую форму и вдуну в него Моим духом «Поклонись ему в земном поклоне», — тогда пали ниц все ангелы, кроме Иблиса, который возгордился и стал неверующим». (38:71-73) Поэтому, когда мы простираемся перед нашим Творцом, мы отбрасываем всякую гордость, высокомерие или эгоизм и подчиняемся превосходству Бога над нами.

Иблис чувствовал себя выше Пророка Адама (р) и поэтому не склонялся: «Когда твой Господь сказал ангелам: «Я создам смертного из глины, и когда Я придам ему надлежащую форму и вдуну в него Моим духом «Поклонись ему в земном поклоне», — тогда пали ниц все ангелы, кроме Иблиса, который возгордился и стал неверующим». (38:71-73) Поэтому, когда мы простираемся перед нашим Творцом, мы отбрасываем всякую гордость, высокомерие или эгоизм и подчиняемся превосходству Бога над нами.

В другой части Корана мы видим: «Когда Мы сказали ангелам пасть ниц перед Адамом, все они повиновались, кроме Иблиса, который воздержался из-за гордыни, и поэтому он стал одним из тех, кто отрицает истину». (2:34) Если бы Иблис действительно подчинился власти и повелению Всемогущего, то он подчинился бы, как ангелы. «Тем не менее, они были готовы повиноваться повелению Бога и падать ниц перед ним только потому, что были убеждены, что Бог повелевает только добро». 3 Подробнее о Пророке Адаме (р) и Иблисе в Посланнике Бога. ) Когда мы склоняем головы, мы подчиняемся Всевышнему и должны доверять Ему во всех наших делах, повинуясь Его приказу.

) Когда мы склоняем головы, мы подчиняемся Всевышнему и должны доверять Ему во всех наших делах, повинуясь Его приказу.

Духовное измерение простирания

Мы можем простираться перед Богом в любое время, в любом месте и в любой момент. Однако наиболее распространенным случаем земного поклона является совершение обязательных ежедневных молитв. Таким образом, это может стать ритуальной рутиной, выполняемой вслепую, без размышлений о символизме и значении действия. Мы должны приложить все усилия, чтобы тратить время на обдумывание действия, которое мы совершаем. Какова его цель? Почему я выбираю отправить? Каково более глубокое значение?

На протяжении всей жизни мы можем пытаться избавиться от своих несовершенств и проступков, чтобы стать ближе к нашему Создателю. Поклонение также является средством приближения к Богу. Он обеспечивает прямое общение со Всевышним без отвлекающих факторов. Наш фокус и внимание направлены исключительно внутрь себя. Сообщается, что Повелитель Правоверных Имам Али ибн Аби Талиб (р) сказал: «Ничто не может приблизить к Богу, Слава Ему, кроме обилия простираний и поклонов». 4

Сообщается, что Повелитель Правоверных Имам Али ибн Аби Талиб (р) сказал: «Ничто не может приблизить к Богу, Слава Ему, кроме обилия простираний и поклонов». 4

Наши лбы касаются земли, соединяя нас со вселенной Бога, в то время как наш дух предназначен для соединения со Всемогущим. Можно сказать, что близость между Богом и верующим наибольшая во время простирания из-за того уязвимого состояния, в котором мы находимся, заставляя нас концентрироваться на Всемогущем. Поэтому душа лучше способна отмежеваться от материального мира, высокомерия и гордыни.

Сообщается, что имам Али ибн Аби Талиб (р) также сказал: «Внешний вид [земного поклона] — это искреннее и смиренное прижатие лба к земле, но его эзотерическая сущность — это непривязанность сердца от всего тленного, привязанность сердца к вечному жилищу и избавление от гордыни, фанатизма и всех мирских привязанностей». 5

Верующий обязан размышлять о скрытом значении наших действий, чтобы мы могли лучше соединиться с нашим Создателем и понять глубокую мудрость того, что мы делаем.

Имам Али (р) получил вопрос о мудрости, стоящей за простиранием. Имам (р. Второй поклон означает, что я снова вернусь в землю, а когда я подниму голову от простирания, это означает, что в День Воскресения я поднимусь из могилы и буду призван». 6

То, как мы произносим наши молитвы, заключает в себе все наше существование с момента его создания до его возвращения в Судный день. Мы начинаем из праха, вступаем в наше существование в этом мире, погребаемся в прахе, из которого были созданы, и, в конце концов, воскресаем в Судный день.

Гармония в простирании

Еще одним духовным преимуществом простирания является гармония, которую оно способствует не только среди единоверцев, но и со всеми Божьими творениями. Все верные творения Божии единодушно склоняют головы в покорном поклоне Всезнающему: «Разве ты не сообразил, что те, что на небе и на земле, Солнце, Луна, Звезды, горы, деревья, звери , и многие люди, все поклоняются Богу?» (22:18) Хотя мы можем казаться одинокими, когда склоняем головы в поклоне, есть признание того, что через Божественное мы находимся в согласии со всеми, кто поклоняется Ему.